英文名称 :coronary atherosclerosis

冠状动脉粥样硬化引起的心脏病(冠心病)是严重危害人类健康的常见病。本病出现症状或致残、致死多发生在40岁以后,男性发病早于女性。

本病病因尚未完全确定,广泛而深入的研究表明冠心病是多病因疾病,即多种因素作用于不同环节所致,这些因素称为冠心病危险因素。主要的危险因素有:

1.年龄、性别

本病临床上多见于40岁以上的中老年人,49岁以后进展较快,但在一些青壮年人甚至儿童的尸检中,也曾发现他们的动脉有早期粥样硬化病变,提示这时病变已开始形成。近年来临床发病年龄有年轻化趋势。男性与女性相比,女性发病率较低,但在更年期后发病率增加。年龄和性别属于不可改变的危险因素。

2.血脂异常

脂质代谢异常是动脉粥样硬化最危险的因素。总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(low density lipoprotein,LDL),特别是氧化型低密度脂蛋白(ox LDL)或极低密度脂蛋白(very low density lipoprotein,VLDL)增高,载脂蛋白B(apoprotein B,ApoB)增高,高密度脂蛋白(high density lipoprotein,HDL)减低,载脂蛋白A(apoprotein A,ApoA)降低都被认为是危险因素。此外,脂蛋白(a)[Lp(a)]增高也可能是独立的危险因素。

3.高血压

血压增高与本病关系密切,60%~70%的冠心病患者有高血压。高血压患者冠状动脉粥样硬化发病率较正常人增高3~4倍。收缩压和舒张压增高都与本病密切相关。

4.吸烟

吸烟者冠状动脉粥样硬化的发病率较正常人增高2~6倍,且冠状动脉粥样硬化病变的严重性与吸烟的时间及数量呈正相关。被动吸烟也是一个重要的危险因素。

5.糖尿病

糖尿病患者冠心病发病率较非糖尿病患者增高数倍,且粥样斑块病变进展迅速。根据研究,70%~80%的糖尿病患者最终死于心脑血管疾病。芬兰一项历时18年的研究结果显示,有糖尿病、无冠心病的患者,与有冠心病、无糖尿病患者的生存率曲线是重叠的。基于此,《美国国家胆固醇成人教育计划治疗指南Ⅲ》明确指出,糖尿病与冠心病是“等危症”。

其他的危险因素尚有:①肥胖。②体力活动少,脑力活动紧张,经常有工作紧迫感。③西方的饮食方式,常进食较高热量以及含较多动物脂肪、胆固醇、糖和盐的食物。④遗传因素,家族中有年龄<50岁时患本病者,其近亲患病的机会可增加5倍。常染色体显性遗传所致的家族性高脂血症是这些家族成员易患本病的重要因素。此外,近年已克隆出200种以上与人类动脉粥样硬化危险因素相关的易感或病变基因。⑤性情急躁、好胜心和竞争性强、不善于劳逸结合的A型性格者。

近年提出肥胖、血脂异常、高血压、糖尿病或糖耐量异常同时存在时称为“代谢综合征”,是本病重要的危险因素。新近发现的危险因素还有:①血同型半胱氨酸增高;②胰岛素抵抗增强;③血纤维蛋白原及一些凝血因子增高;④病毒、衣原体感染等。

本病在欧美发达国家常见,美国约有700万人患本病,每年约50万人死于本病。随着人口老龄化、糖尿病和肥胖的日益流行,其发病率将进一步升高。在我国,本病不如欧美多见,但近年来呈逐年增高趋势,且年轻人发病率明显增加。MONICA方案1987~1989年监测了不同地区17个单位,山东青岛男性冠心病发病率最高,为108.7/10万,安徽滁县男性发病率最低,为3.3/10万。1987~1989年及1992~1993年资料完整的12个监测区报告,男性发病率在50/10万以上的监测区有北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江和新疆,25/10万~50/10万的监测区有沈阳和吉林,而上海、江苏、安徽均在10/10万以下,表明我国冠心病发病率有显著地区差异,北方高于南方。

有多种学说从不同角度来阐述本病的发病机制,包括脂质浸润学说、血栓形成学说、平滑肌细胞克隆学说等。近年来多数学者支持“内皮损伤反应学说”,认为各种危险因素最终都损伤动脉内膜,而粥样硬化病变的形成是动脉内膜损伤引起炎症纤维增生性反应的结果。

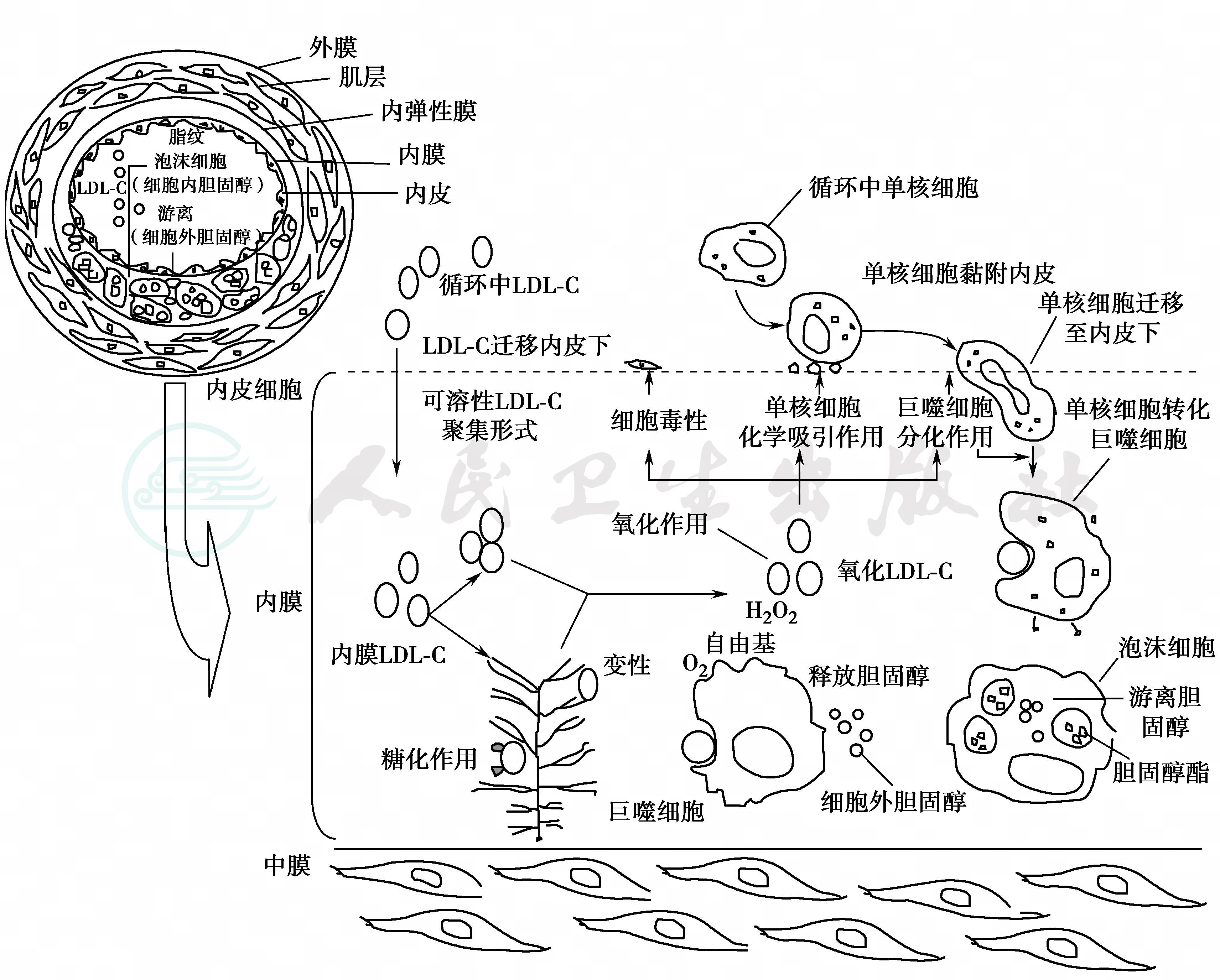

内皮损伤是动脉粥样硬化的始发因素,动脉粥样硬化危险因素(高血压、糖尿病、吸烟、高脂血症、高龄、高半胱氨酸血症等)损伤内皮,使内皮细胞和白细胞(单核细胞和淋巴细胞)表面特性发生变化,黏附因子表达增加。黏附于内皮细胞上的单核细胞数量增多,并从内皮细胞间隙移入内膜下成为巨噬细胞,通过清道夫受体吞噬ox LDL,转变为泡沫细胞,形成最早的粥样硬化病变——脂质条纹(图1)。

图1 动脉粥样硬化:脂纹形成

LDL-C,低密度脂蛋白胆固醇

巨噬细胞能氧化LDL、形成过氧化物和超氧化离子,还能合成和分泌至少6种细胞因子。这些细胞因子促使脂质条纹演变为纤维脂肪病变,再发展为纤维斑块(图2)。在血流动力学改变的情况下,如血压增高、血管局部狭窄产生湍流和剪切应力变化等,使动脉内膜内皮细胞间的连续性中断,内皮细胞回缩,从而暴露内膜下组织。此时血小板活化因子激活血流中的血小板,使之黏附、聚集于内膜上,形成附壁血栓。血小板可释放多种细胞因子,进入动脉壁,促进平滑肌细胞迁移和增殖,后者在纤维斑块的形成中起重要作用。

图2 动脉粥样硬化:纤维斑块形成

LDL-C,低密度脂蛋白胆固醇

正常动脉壁由内膜、中膜和外膜三层构成。动脉粥样硬化时相继出现脂质点和条纹、粥样和纤维粥样斑块、复合病变3类变化。美国心脏病学学会将其细分为6型:

Ⅰ型,脂质点,动脉内膜出现小黄点,为巨噬细胞含脂滴形成泡沫细胞积聚。

Ⅱ型,脂质条纹,为泡沫细胞堆积成层并含脂滴,内膜平滑肌细胞也含脂滴,有T淋巴细胞浸润。

Ⅲ型,斑块前期,细胞外出现较多脂滴,在内膜和中膜平滑肌之间形成脂核,但尚未形成脂质池。

Ⅳ型,粥样斑块,脂质积聚多,形成脂质池,内膜结构破坏,动脉壁变形。

Ⅴ型,纤维粥样斑块,为动脉粥样硬化最具特征性的病变,呈白色斑块突入动脉腔内引起管腔狭窄,斑块表面内膜破坏,由增生的纤维帽覆盖于脂质池之上,病变可向中膜扩展,破坏管壁,同时有纤维结缔组织增生、变性坏死等继发病变。

Ⅵ型,复合病变,最严重,由纤维斑块发生出血、坏死、溃疡、钙化和附壁血栓形成,粥样斑块可因内膜表面破溃形成所谓粥样溃疡,破溃后粥样物质进入血流成为栓子。

从临床角度来看,动脉粥样硬化斑块基本上可分为两类:①稳定型斑块:即纤维帽较厚而脂质池较小的斑块;②不稳定型斑块:即纤维帽较薄,脂质池较大,易于破裂(图3)。就是这类斑块的破裂导致了心血管事件的发生。引起动脉粥样硬化斑块不稳定的因素包括血流动力学变化、应激、炎症反应等,其中炎症反应在斑块不稳定性中起了重要作用。粥样硬化斑块不稳定提示纤维帽的机械强度和损伤强度失平衡。斑块破裂释放组织因子和血小板活化因子,使血小板迅速黏附聚集形成白色血栓,导致血管急性闭塞,引起严重持续的心肌缺血;同时斑块破裂引起大量炎症因子释放,可上调促凝物质的表达,并能促进纤溶酶原激活物抑制因子-1(PAI-1)的合成,从而加速血栓形成,并演变为红色血栓。

图3 动脉粥样硬化:不稳定型斑块形成

高脂血症、高血压、吸烟和糖尿病都是动脉粥样硬化的危险因素,其作用机制却各不相同。虽然LDL-C水平增高是早期动脉粥样硬化形成的主要危险因素,但LDL-C必须经过氧化修饰才能引起动脉壁损伤。过度炎症反应、细胞因子、生长因子和氧化应激又通过其他途径参与动脉粥样硬化的形成。这些不同的危险因素相互作用,共同促进动脉粥样硬化病变的发生和发展(图4)。

图4 不同危险因素致动脉粥样硬化的形成机制

健康人群随着年龄增长,血管结构也发生许多适应性变化。这些变化包括动脉壁僵硬度增加、主动脉根部扩张和主动脉壁厚度(类似于动脉粥样硬化形成早期的中膜层)增加、胶原含量增加、弹性蛋白含量降低,从而导致血管功能异常,如动脉收缩压和脉压增加。

在动脉粥样硬化发生过程中,平滑肌细胞起了关键性作用。平滑肌细胞并非终末分化细胞,经过表型调节,可以成为具有增殖、迁移、分泌功能及介导作用的细胞。平滑肌细胞的调节功能具有两面性:一方面,修复血管损伤;另一方面,促进动脉粥样硬化病变的发生。在粥样斑块不稳定区,平滑肌细胞数量常常减少。平滑肌细胞对保持斑块稳定性具有重要作用,因为大部分间质胶原纤维由平滑肌细胞分泌,胶原纤维沉积能维持纤维帽张力,这是缺乏平滑肌细胞的斑块易于破裂的重要原因。在动脉粥样硬化病变形成的早期阶段,平滑肌细胞增殖是有害的,然而,在晚期病变中平滑肌细胞的减少和增殖能力的降低使得斑块易于破裂,从而引起心肌梗死和脑卒中等临床心血管事件。

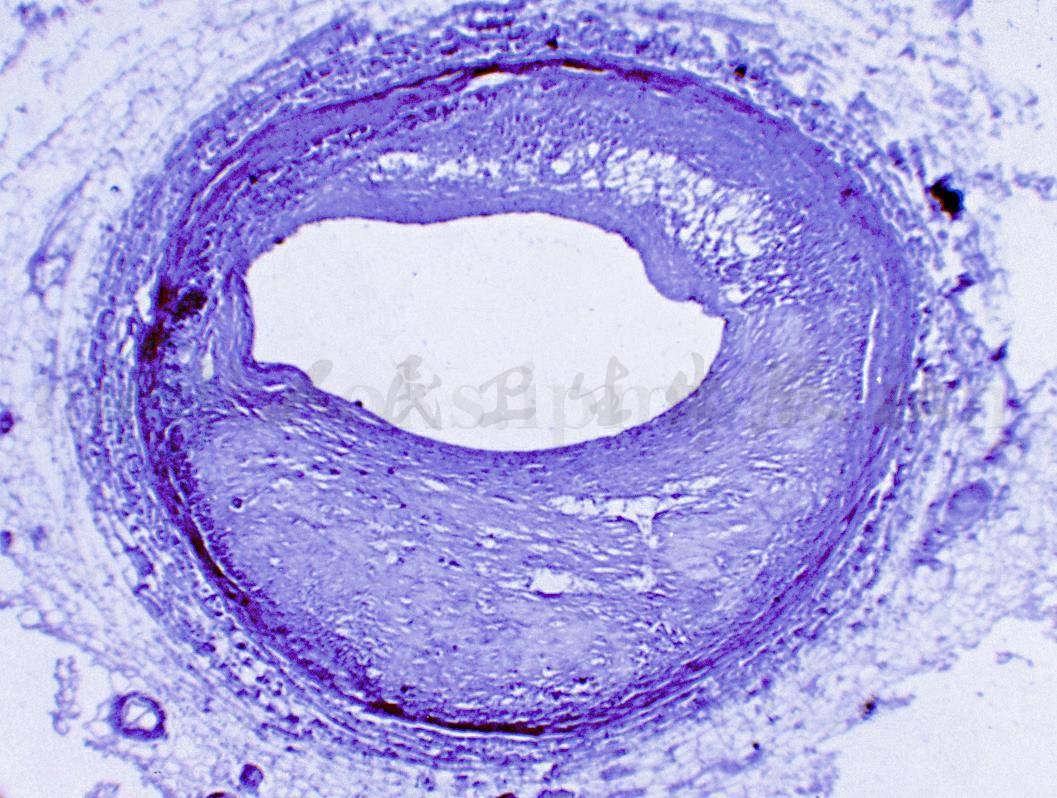

动脉粥样硬化的基本病变均可在冠状动脉中发生。由于其解剖学和相应的力学特点是走行于心肌表面的动脉靠近心肌侧缓冲余地小,内皮细胞受血流冲击力而损伤的几率大,因而病变多发生于血管的心肌侧,呈新月形,使管腔呈偏心性狭窄(图5)。按管腔狭窄(即缩小)的程度可分为4级:Ⅰ级,≤25%;Ⅱ级,26%~50%;Ⅲ级,51%~75%;Ⅳ级,>76%(图6)。

冠状动脉粥样硬化常伴发冠状动脉痉挛,后者可使原有的管腔狭窄程度加剧,甚至导致供血的中断,引起心肌缺血及相应的心脏病变(如心绞痛、心肌梗死等),并可成为心源性猝死的原因。

图5 冠状动脉粥样硬化(大体观) ↑示冠状动脉管壁增厚,管腔狭窄

图6 冠状动脉粥样硬化(镜下观) 内膜不规则增厚,粥样斑块形成,管腔狭窄程度为Ⅲ级

首先应该积极预防动脉粥样硬化的发生。如已发生,应积极治疗,防止病变发展并争取逆转。虽然可以有效治疗动脉粥样硬化性疾病,但缺乏旨在预防动脉粥样硬化的特异性方法。控制危险因素在很大程度上能预防动脉粥样病变的进展,合理膳食、控制体重、适当体力活动、戒烟忌酒,积极控制高血压、糖尿病、高脂血症等。即使在积极控制危险因素的情况下,粥样斑块消退的可能性仍比较小,降脂药,尤其是他汀类药物,能够通过各种机制稳定斑块,减少急性冠状动脉综合征等心脏事件的发生。同样,抗血小板药物如阿司匹林等,能够抑制血小板黏附和聚集,可防止血栓形成,有助于防止血管阻塞性病变的发展,预防冠状动脉和脑动脉血栓栓塞,但阿司匹林对动脉粥样硬化斑块本身的作用很小。

冠状动脉粥样硬化的治疗策略取决于起病时的临床表现。对于急性心肌梗死患者,需要考虑溶栓或急性经皮血运重建,并联合药物治疗;对于稳定型心绞痛患者可给予阿司匹林、β受体阻滞剂治疗,必要时加用硝酸酯类;对于顽固性心绞痛或弥漫性冠状动脉病变不适合血运重建的患者需要进行冠状动脉旁路手术,这些将在相关章节详细讨论。