英文名称 :subclavian artery stenosis

锁骨下动脉狭窄(subclavian artery stenosis)是指动脉硬化或动脉炎症造成锁骨下动脉管腔变细,影响远端血流,一般最容易发生在双侧锁骨下动脉的起始部位,往往都在分出椎动脉之前。锁骨下动脉盗血是指由于锁骨下动脉近端狭窄或闭塞,其远端供血由椎动脉自上而下反向流动,经Willis环“盗取”颅内血液供给上肢,导致脑缺血,主要表现为椎-基底动脉供血不足。

动脉粥样硬化是头臂动脉疾病最常见的病因,动脉管腔直径狭窄率超过75%称为重度病变,管腔内深的溃疡型斑块和血栓也被列入重度病变范畴。动脉粥样硬化病变可为单发或多发,可累及单支或多支血管,由于左锁骨下动脉是由主动脉弓直接发出,所以病变多位于左侧。感染性疾病(梅毒、结核等)可导致头臂动脉的动脉瘤样退行性改变,最常见于锁骨下动脉。多发性大动脉炎常同时累及头臂动脉三分支,好发于各支动脉起始段,其病程可分为急性炎症期和血管损伤硬化期。炎症病程逐渐出现动脉壁的纤维化增厚,当病程进展导致多支血管闭塞时可表现为明显的椎-基底动脉供血不足症状。同时先天性动脉畸形(主动脉弓狭窄,锁骨下动脉发育不良),外伤以及牵涉到锁骨下动脉的血管手术、放射性血管损伤、动脉瘤和夹层等也是常见病因。锁骨下动脉闭塞后,在基底动脉和锁骨下动脉之间存在着一种逆向压力差,当压力差相当于体循环收缩压的10%时,椎动脉血液停止并逆流向锁骨下动脉,以至于不仅上肢而且脑部供血有不同程度的下降。

1.“盗血”是虹吸作用所引起

在正常生理情况下,颅内动脉的动脉压低于主动脉弓或其分支的压力,以保持正常的颅内供血。当这种压力梯度发生颠倒,血液则可由头部向心脏方向逆流或流往上肢。“锁骨下动脉盗血”就是由于病变使锁骨下动脉的压力低于基底动脉的结果。动物实验发现,当急性闭塞犬的右锁骨下动脉近心侧时,引起右椎动脉血流逆行,这种血流逆行取决于全身血压和右椎-锁骨下动脉联结处的血压差,当血压差增加时,即引起血流逆行。

2.引起锁骨下动脉盗血的因素

在锁骨下动脉或头臂干近心侧有闭塞,但并不都发生“盗血”现象。产生椎动脉血流逆行,要有许多生理或解剖上的因素,其中最重要的是锁骨下动脉狭窄的程度,这在有盗血的病人,其两上肢收缩压差常较不发生盗血者要大。此外,还要看侧支循环的情况。

3.“盗血”的方式

(1)一侧锁骨下或头臂干近心段闭塞时,血液流动方向为对侧椎动脉→基底动脉→患侧椎动脉→患侧锁骨下动脉的远心段。

(2)头臂干闭塞时,除按上述方式外,同时血液经由后交通动脉→患侧颈内动脉→颈总动脉→患侧锁骨下动脉的远心段。

(3)左锁骨下动脉和右侧头臂干同时狭窄,血液经两侧后交通动脉→基底动脉→两侧椎动脉→两侧锁骨下动脉的远心段。Vollmer等将所见40例分为:

1)椎动脉-椎动脉(占66%)。

2)颈动脉-基底动脉(占26%)。

3)颈外动脉-椎动脉(占6%)。

4)颈动脉-锁骨下动脉(占2%)。

4.“盗血”时侧支循环的意义

当锁骨下动脉盗血时,侧支循环的出现是对阻塞的一种反应。脑血管造影常见下列5种侧支循环:

(1)椎动脉和椎动脉。

(2)甲状腺动脉和甲状腺动脉。

(3)颈升动脉和同侧椎动脉及椎前动脉的分支。

(4)同侧颈升动脉和椎动脉的分支。

(5)颈外动脉的枕支和同侧椎动脉的肌支(枕椎吻合)。

从理论上来看,基底动脉环是一个良好的侧支循环系统,但它受先天发育的限制,尤其是后交通动脉发育不良(占22%),在颅外有大血管阻塞时,能严重影响血液循环。有人对42例本综合征病人的血管造影观察,发现在出现椎-基底动脉供血不足的病人中,其大脑后动脉血流来自颈内动脉(正常由基底动脉而来);大脑后动脉呈胚胎型(即该动脉由颈内动脉向后方直行)以及后交通动脉和大脑后动脉的联结处有一角度(表示发育不良)者,较不出现椎-基底动脉供血不足的病人发生率高。

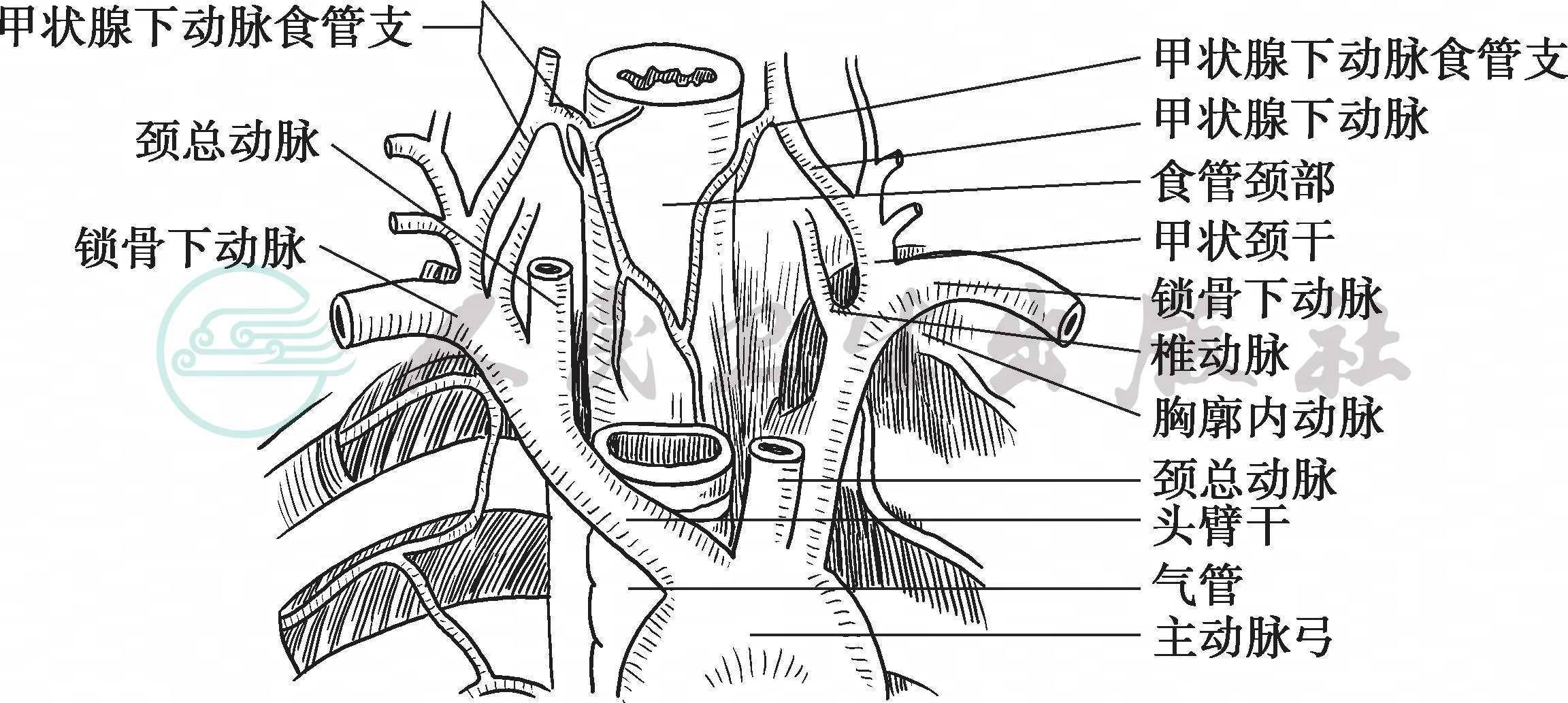

锁骨下动脉(subclavian artery)右侧起自头臂干,左侧起自主动脉弓,出胸廓上口弯向外,在锁骨与第1肋之间通过,到第1肋外缘处移行为腋动脉。以前斜角肌为标志,将其分为3段:第1段位于前斜角肌的内侧,越过胸膜顶前方,其前面的内侧有迷走神经,外侧有膈神经越过。第2段位于前斜角肌后方,其上方紧靠臂丛,下方为胸膜顶。第3段为前斜角肌外侧缘至第1肋外侧缘之间的部分,其外上方有臂丛、前方为锁骨下静脉(图1)。

图1 锁骨下动脉解剖示意图

动脉粥样硬化是最常见的闭塞性病因,极少数属于先天性,罕见于胸部外伤、无脉症、巨细胞动脉炎、栓塞或瘤栓。

1.动脉粥样硬化性

锁骨下或头臂干粥样硬化常同时在颅外颈部其他血管也有同样的损害。如一组168例病人中,经血管造影证实,80%同时存在着颈总、颈内、颈外或椎动脉损害。另一组74例成人病人中,37例(50%)同时有其他颈部血管损害,并以颈内动脉者最常见,这是由于动脉粥样硬化是一种全身性血管损害的缘故。

2.先天性

Pieroni报道一例经血管心脏X线造影证实的先天性锁骨下动脉盗血,该例锁骨下动脉近心段闭锁。先天性病人常同时有心血管缺陷,即本综合征如发生在主动脉弓左位或主动脉弓有缩窄时,则同时多存在着动脉导管未闭和室间隔缺损;如为主动脉弓右位,则常有法洛四联症。主动脉弓为右位,亦可见主动脉弓正常,锁骨下动脉呈局限性发育不良、闭锁或孤立。罕见的报道还有双侧锁骨下动脉近心段发育不良,同时有主动脉缩窄而出现双侧盗血者。

3.医源性

有报道对12例法洛四联症施行Blalock Taussig手术时,当将锁骨下动脉近心段和肺动脉吻合后,血管造影证实有“锁骨下动脉盗血”;其中7例出现了基底动脉供血不足的症状。此外,由于右锁骨下动脉起于主动脉,且并行于食管的后面,对患畸形性吞咽困难者进行血管手术矫正时,也能引起本综合征。

4.外伤性

车祸使胸部受伤,在锁骨下动脉上,椎动脉起始处的近心侧发生挫伤性血栓形成,从而导致本综合征。

5.其他

如风湿性心脏病并发左锁骨下动脉第一段栓塞,无脉症,转移性癌栓和巨细胞动脉炎。

1.体格检查

如病人出现无力、麻木、肢体发凉等上肢缺血症状,或出现头晕、眩晕等椎-基底动脉缺血症状,应引起注意。如发现一侧脉搏减弱或消失,双侧血压不对称,差异超过20mmHg提示一侧锁骨下动脉狭窄或闭塞,有时听诊可闻及血管收缩期杂音。

2.超声多普勒检查

对于闭塞性病变,多普勒检查可以发现远端锁骨下动脉血流流速减慢以及椎动脉的反向血流,提示椎动脉盗血。对于狭窄性病变,可发现狭窄远端血流流速加快,有时亦可通过压力试验诱发椎动脉盗血。彩色多普勒诊断椎动脉盗血的准确性超过95%。另外,介入治疗术后也应该做超声多普勒检查对病人进行随访,观察血管的通畅性及椎动脉血流。

3.CTA及MRA

CTA和MRA检查是明确诊断的重要手段,其可以清晰判断病变部位、狭窄程度以及闭塞远端血管的情况,对于钙化病变的诊断优于DSA动脉造影,其诊断的特异性达到99%,同时对椎动脉的发育情况可做出明确判断,为下一步治疗方案的制订提供重要参考。

4.DSA动脉造影

DSA可以检查局部病变,明确诊断,同时可以进行颅内血供的详细评估,但由于其有创性,病人常不易接受,一般不作为常规诊断手段。但在可疑的病例及介入术前判断证实椎动脉盗血逆流有重要价值,应进行检查。

1.内科治疗

目的是减轻脑缺血的症状,降低脑卒中的危险,很好地控制现患的疾病,如高血压、糖尿病、高脂血症及冠心病等。

2.外科治疗

(1)血运重建手术

1)适应证:头臂动脉血运重建术的适应证包括引起临床症状的各种头臂动脉病变,临床症状主要包括大脑缺血症状、椎-基底动脉供血不足症状和上肢缺血症状。大脑缺血症状主要表现为卒中和短暂性脑缺血发作;椎-基底动脉供血不足由颅内持续低血流量状态引起,表现为眩晕、恶心、失衡等,无名动脉和锁骨下动脉起始段闭塞引起的盗血综合征可导致椎-基底动脉供血不足、心肌缺血、大脑前循环缺血症状(如偏瘫、失语)等;上肢缺血症状可表现为活动后上肢疼痛、远端动脉栓塞可出现指端缺血等。

2)手术方式的选择:①解剖学血运重建术(经胸入路):预后较好的多头臂血管病变病人首选。人工血管旁路术-左锁骨下动脉起始段同时存在病变,可建立人工血管侧臂方式重建血运。术后管理:术后24小时病人应在监护室密切观察。纵隔引流量低于200ml/d时拔出引流管。病人出院时应给予严格的开胸术后宣教。除术后早期随访外,每6个月需行颅外颈动脉及人工血管双功超声检查,1年后每年复查双功超声。②非解剖学血运重建手术(经颈入路):适用于单一锁骨下动脉病变病人或存在开胸手术禁忌证的病人。常用手术术式有锁骨下动脉-颈动脉转位术、颈动脉-锁骨下动脉旁路术、腋-腋动脉和锁骨下-锁骨下动脉旁路术、颈-颈动脉旁路术、颈动脉-对侧锁骨下动脉旁路术。术后管理:非解剖学血运重建术后的血流生理压力低于解剖学血运重建术。术后早期应重视有无神经系统并发症(尤其是术中曾阻断颈动脉者)。应在手术室内对所有病人各种运动功能的恢复情况进行观察,然后再送至麻醉恢复室进行至少1小时的观察。如果病人无神经系统改变,应在遥测监护式病房监测24小时。除早期随访外,术后每6个月需行血管移植物双功超声检查评价通畅情况,1年后每年复查双功超声。

(2)经皮腔内血管成形术

目前多采用经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty,PTA)来治疗,系指应用球囊导管、支架等介入器材,采用球囊扩张技术或植入支架,对各种原因所致的血管狭窄或闭塞性病变进行血管开通或维持血管通畅的微创技术。术后长期应用抗凝及抗血小板聚集药物取得理想的远期疗效。

1.遵医嘱按时服用抗血小板药物,不得随意加量、减量或停药,告诉病人注意皮肤、黏膜有无瘀斑,观察大便的颜色,如出现黑便,应高度警惕上消化道出血。

2.定期复查凝血3项,门诊随诊。

3.加强其他导致血管狭窄危险因素的控制,如高血压、糖尿病及高血脂等。

4.宜低盐、低脂、低胆固醇饮食。

5.避免患侧肢体超负荷活动,预防内支架的负荷运动移位。

6.如出现术前症状(如头晕、上肢无力等)应及时就诊。