英文名称 :myocardial bridges

冠状动脉的主支包括左前降支、左回旋支、右冠状动脉。通常这些冠脉主支血管走行于心脏心外膜下的结缔组织,并不进入心肌组织。如果这些冠状动脉主支血管的一段下穿走行于心肌纤维中,这段血管被称为“壁冠状动脉”,而这束心肌纤维被称为“心肌桥”(myocardial bridge)。

在心动周期的收缩期,随着心脏心肌收缩,这束心肌纤维亦收缩,从而使心肌桥下的壁冠状动脉受到挤压。在冠状动脉造影时,可以发现该段走行于心肌桥下的壁冠状动脉在收缩期受到不同程度的挤压而呈现狭窄变细,而舒张期恢复正常,有人将这种改变称为“挤奶现象(milking effect)”。如果这种挤压状况在心动周期的舒张期不缓解,即可导致远端心肌缺血,并产生临床上类似心绞痛的症状以及与此相关的心律失常、心肌梗死、猝死。另外,由于心肌桥的存在,如果收缩期因严重的心肌桥压迫壁冠状动脉造成收缩期壁冠状动脉近段前向血流逆转,亦可损伤壁冠状动脉近端的血管内膜,使心肌桥近端处的冠状动脉容易形成冠状动脉粥样硬化斑块,从而呈现心肌桥合并冠状动脉粥样硬化性心脏病的特征。

尽管心肌桥现象在冠状动脉造影(尤其是尸体解剖)的检出率较高,但有临床相关冠状动脉病变的症状及由此引发的心血管事件者并不多见,并且临床上需要药物治疗甚至特殊处理的病例亦不多见。目前的共识认为大多数无临床症状的心肌桥患者不需处理,而予以随访有无并发冠状动脉急症的临床三联征:类心绞痛、ST-T特征性动态变化、心肌梗死标记物升高,尤其是后两者的阳性者,但此类患者较少见。

尸检发现40%~80%病例存在冠状动脉从心肌中通过,即所谓的心肌桥现象,心肌桥长度从4~80mm不等。冠状动脉造影对心肌桥的检出率并不高,多数文献报道仅占冠状动脉造影者的0.5%~16%,冠状动脉造影主要是观察在心动周期的收缩期冠状动脉节段受压变细而舒张期正常的现象,即“挤奶征”。尽管任何一支心外膜动脉都可形成心肌桥,但绝大部分心肌桥发生在左前降支,占67%~98%。心肌桥深度从0.3mm至28mm不等。从解剖结构上看,前降支的心肌桥由横跨前降支的表浅心肌纤维或环绕前降支的深部心肌纤维组成,然而深度>5mm的心肌桥很少适合外科肌肉切开术。心肌桥对血流动力学的影响取决于心肌桥的厚度和长度,以及壁冠状动脉与心肌纤维的走行方向;同时,心肌桥周围脂肪组织和/或结缔组织的疏松程度亦是相关因素。

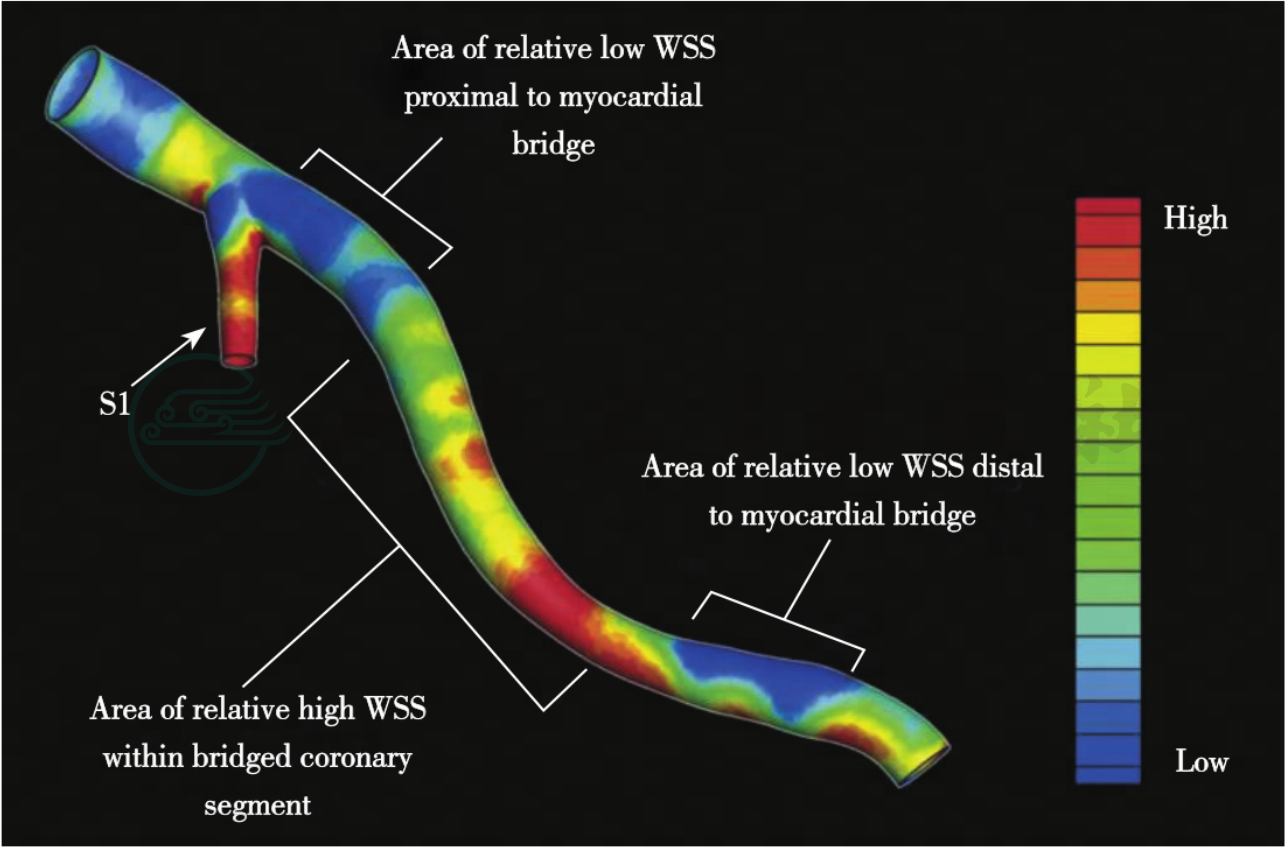

血管内超声心动图检查和尸检显示:心肌桥下的壁冠状动脉血管位于心肌内部和远端的节段一般不发生动脉粥样硬化,而近端节段往往会倾向于发生动脉粥样硬化。对于这一现象,生物力学可以给出合理解释。心肌桥起始段血管血流模式发生紊乱,而紊乱的血流模式则是促使动脉粥样硬化斑块空间分布的核心因素。在冠状动脉管壁剪切应力较低且不稳定的血管壁,剪切应力增加了内皮细胞黏附分子活性氧以及促动脉粥样硬化内皮细胞表型产生。尸检发现,冠状动脉管壁剪切应力低的节段、邻近心肌桥起始的冠状动脉节段存在结构功能不全,内皮细胞呈平面多边形,而心肌桥冠状动脉节段(冠状动脉管壁剪切应力高或冠状动脉管壁剪切应力是生理性的节段)内皮细胞结构保持完整。

多项临床研究发现,就心肌桥壁冠状动脉近端粥样硬化斑块的发生、发展而言,冠状动脉有轻微动脉粥样硬化但没有心肌桥的患者,冠状动脉管壁剪切应力低的节段要比冠状动脉管壁剪切应力高或冠状动脉管壁剪切应力是生理性的节段发生动脉粥样硬化的概率更高。在回顾性和前瞻性研究的病例对照中发现,有心肌桥患者的冠状动脉管壁剪切力(垂直速率变化率)在邻近心肌桥起始的冠状动脉节段低于心肌桥压迫下的冠状动脉节段。在心肌桥的起始处,心肌对冠状动脉的压力增加也会导致前向传递的收缩波中断,造成对血流模式的干扰,进一步减小冠状动脉管壁剪切应力,加重内皮损伤,从而刺激斑块形成。另外,在心动周期收缩期心肌桥的压迫所导致的壁冠状动脉近端血流回流受阻,以及心肌特质的改变所形成的不同程度的机械应力,亦是促成壁冠状动脉近端粥样斑块形成的主要原因之一。更确切的解释为:心肌桥内部的压力和心肌桥连接处数条血管形成一定角度,导致了心肌桥近端冠状动脉节段形成非均匀应力场,而这种应力的产生可能有助于近端节段斑块形成和破裂。

心肌桥内机械负荷增加,可能促进收缩性血管重塑以维持稳态。当合并左心室肥厚时,上述机制增加了心室舒张功能障碍的发生。另外,心肌桥内周围脂肪组织疏松,使得心肌桥内冠状动脉节段与血管周围产生促炎因子的脂肪组织分离,这可能对动脉粥样硬化起到防护作用。然而,这些因素也可能是导致心肌桥近端节段斑块形成的原因之一。然而,尽管心肌桥远端节段管壁剪切应力低,动脉粥样硬化却相对少见的原因尚不清楚。有研究结果提示:尽管远端节段管壁剪切应力低,但复杂而动态变化的生物力学因素对心肌桥壁冠状动脉远端血流影响的综合效应抑制了壁冠状动脉远端节段的粥样硬化形成。所以,通常我们在分析观察心肌桥现象中如果存在冠状动脉粥样硬化病变,一般来说均发生在壁冠状动脉的近端。

图1为计算机流体动力学模型,展示了舒张末期左前降支心肌桥近端和远端相对低管壁剪切应力区域以及心肌桥内部冠状动脉节段高管壁剪切应力区域。

图1 计算机流体动力学模型

注:蓝色代表低管壁剪切应力区域,红色代表高管壁剪切应力区域,由蓝色到红色管壁剪切应力逐渐升高。

目前常用Schwarz分型,将心肌桥分为A、B、C三型。由于Schwarz分型结合了药物干预、侵入性检测结果、临床预后等作为分型的评估手段,所以常作为相关指南的重要参考,并作为心肌桥患者选择治疗手段的依据。

Schwarz分型的治疗建议(表1):A型患者无须治疗。而对于B型和C型患者,因有临床症状和缺血指征,5年随访研究表明β受体阻滞剂或钙离子拮抗剂显著改善这两型患者的预后,可考虑药物治疗。C型患者中,如果药物治疗无效,可以考虑血运重建治疗。

表1 Schwarz分型标准及治疗建议

当心肌桥合并出现其他病理生理因素改变时,可以诱发无症状患者出现心肌缺血症状。其发生的概率与以下因素有关:第一,高龄、高血压和冠状动脉粥样硬化等致左心室舒张功能障碍,可加剧心肌桥带来的氧耗供需失衡;第二,左心室肥厚增加心肌压力,减少冠状动脉微循环储备;第三,冠状动脉痉挛、微血管功能障碍或内皮功能障碍等与心肌桥并存导致心肌缺血;第四,心肌桥近端血管节段逐渐形成的粥样硬化斑块,促进冠状动脉狭窄,甚至闭塞;第五,心肌桥内血管不良重塑,减少心肌血流。以上这些因素中的每一条,都可诱发和导致心肌桥患者出现不同程度的临床症状。

新近研究表明,心肌桥所导致的心肌缺血不仅仅与收缩期血管压力有关,实际上,收缩期血管压力一直持续至心脏舒张中晚期。冠状动脉心肌桥内的壁冠状动脉节段平均血流最大速度增加,而舒张期血流速度仅有轻微改变,这一现象证实了舒张期存在血管腔狭窄,从而引起持续性的血流紊乱。这些因素均可导致壁冠状动脉在心肌收缩期和舒张期的血流受损,结果都会导致心肌桥患者心肌氧耗供需失衡而出现临床相应症状。

心肌桥的冠状动脉造影特点为“挤奶效应”或称“吮吸效应”,即肌桥段冠状动脉收缩期狭窄而舒张期正常。今年的研究发现心肌桥的机械压迫不仅发生在收缩期,部分可以持续至舒张早期甚至舒张中期

IVUS检查心肌桥段冠状动脉可见“半月征”,而心肌桥的近段、远段和其他血管都没有此征象。

应用多普勒导丝对肌桥段冠状动脉进行拉回式血流速度测定,可见特征性的快速舒张早期充盈和舒张中期快速减速,舒张中晚期平台;肌桥近端冠状动脉内可见血流的盾流动。

有症状的心肌桥患者大多数首选药物治疗,而经皮冠状动脉介入治疗、心肌桥心肌切开术和冠状动脉旁路移植术可以作为最大药物量治疗无效患者的治疗措施选择。

1.药物治疗

对于有心肌桥而同时发生动脉粥样硬化风险高的患者,可以根据MSCT(多层CT)识别亚临床动脉粥样硬化,从而进行个体化抗血小板、调脂等治疗;对于有症状患者,β受体阻滞剂是治疗的主要药物,其可以通过减慢心率、增加舒张期冠状动脉充盈时间以及减少冠状动脉收缩的压力来缓解心肌桥导致的血流动力学紊乱。另外,钙离子拮抗剂可以舒张血管,可能对于伴随的冠状动脉痉挛有效,也经常被用于临床实践中。

迄今为止,尚无头对头研究比较β受体阻滞剂和钙离子拮抗剂的疗效,亦无β受体阻滞剂对心肌桥临床预后获益的随机临床试验(RCT)。但是,心肌桥患者应该谨慎使用硝酸甘油等单纯血管舒张性药物,这一观点已经获得支持,因为尽管硝酸盐类药物可以缓解冠状动脉痉挛和减少前负荷,但会增加心肌桥内冠状动脉节段收缩压力和舒张心肌桥近端血管节段,从而进一步恶化症状。因此,应该尽量避免使用血管舒张药物,除非存在严重冠状动脉痉挛。

2.经皮冠状动脉介入治疗(PCI)

有症状的心肌桥患者植入支架可以获取最大冠状动脉收缩压和血管压力,恢复正常血流并消除症状。但是,支架放置时及随后的冠状动脉穿孔、支架断裂、支架内再狭窄以及支架内血栓形成等潜在风险的存在限制了支架在心肌桥患者中的使用。其中,对于支架内再狭窄的研究结果提示了以下两点:其一,心肌桥患者支架植入早期支架内再狭窄发生率高,并可能与心肌桥相关血管腔面积减少有关;其二,植入药物洗脱支架比植入裸支架的靶血管再次血运重建率(TVR)低。

一项单中心小样本前瞻性研究显示,11例植入金属裸支架的心肌桥患者中有较高的再狭窄率,其中早期再狭窄而需要再次血运重建者有4例。另一项植入金属裸支架的小样本研究也显示了在39例患者中,有12例患者在前降支形成动脉粥样硬化病变。虽然植入药物洗脱支架较裸支架血运重建率低,但在心肌桥患者植入药物洗脱支架者其再狭窄率仍较无心肌桥的动脉粥样硬化性心脏病者的再狭窄发生率高。再一项小型研究显示,心肌桥有症状的患者,植入药物洗脱支架与金属裸支架者较最佳药物治疗者血运重建率均降低。对于斑块位于心肌桥近端,以及心肌桥内冠状动脉节段未发生重塑且梗阻呈动态的患者,PCI治疗可能是合理的。尽管现代支架植入后可以恢复合适的收缩和舒张期血流,但心肌桥者在收缩期压力的挤压下仍可能导致支架破裂、支架内再狭窄或血栓形成。

新型生物可吸收支架的放射强度也是PCI治疗顾虑之处。未来的生物可吸收支架可以具备足够的放射强度,从而安全地实现心肌内冠状动脉管腔扩张并抵抗生物吸收期收缩压力。但这些具备生物医学特性的支架是否能够接受冠状动脉造影和临床预后试验的考验,有待进一步研究证实。

总而言之,尽管目前尚无比较最佳药物治疗与最佳药物联合药物洗脱支架治疗的随机对照研究,但药物治疗似乎优于PCI。植入药物洗脱支架血运重建可能适用于最大药物治疗无效且不符合最佳外科手术指征的心肌桥患者。

3.心肌桥的外科治疗

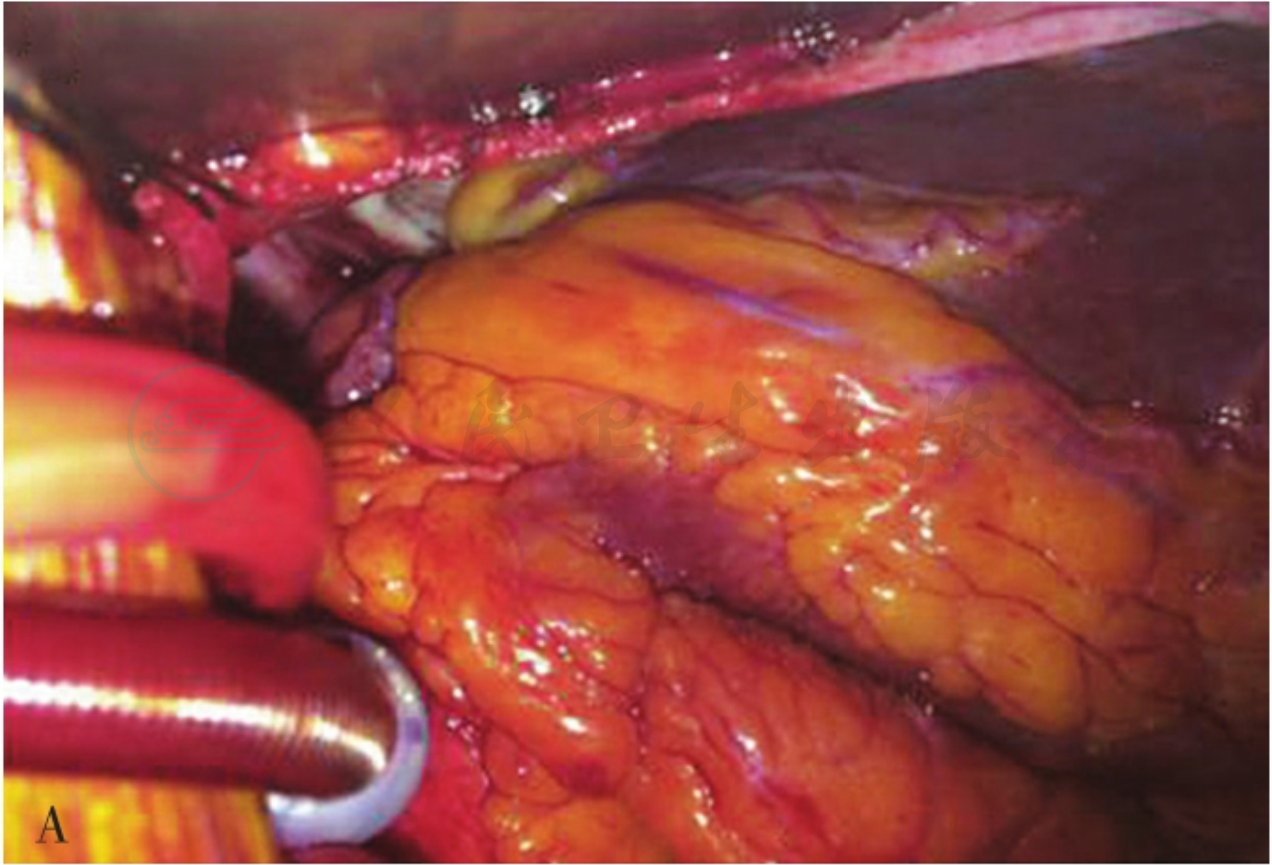

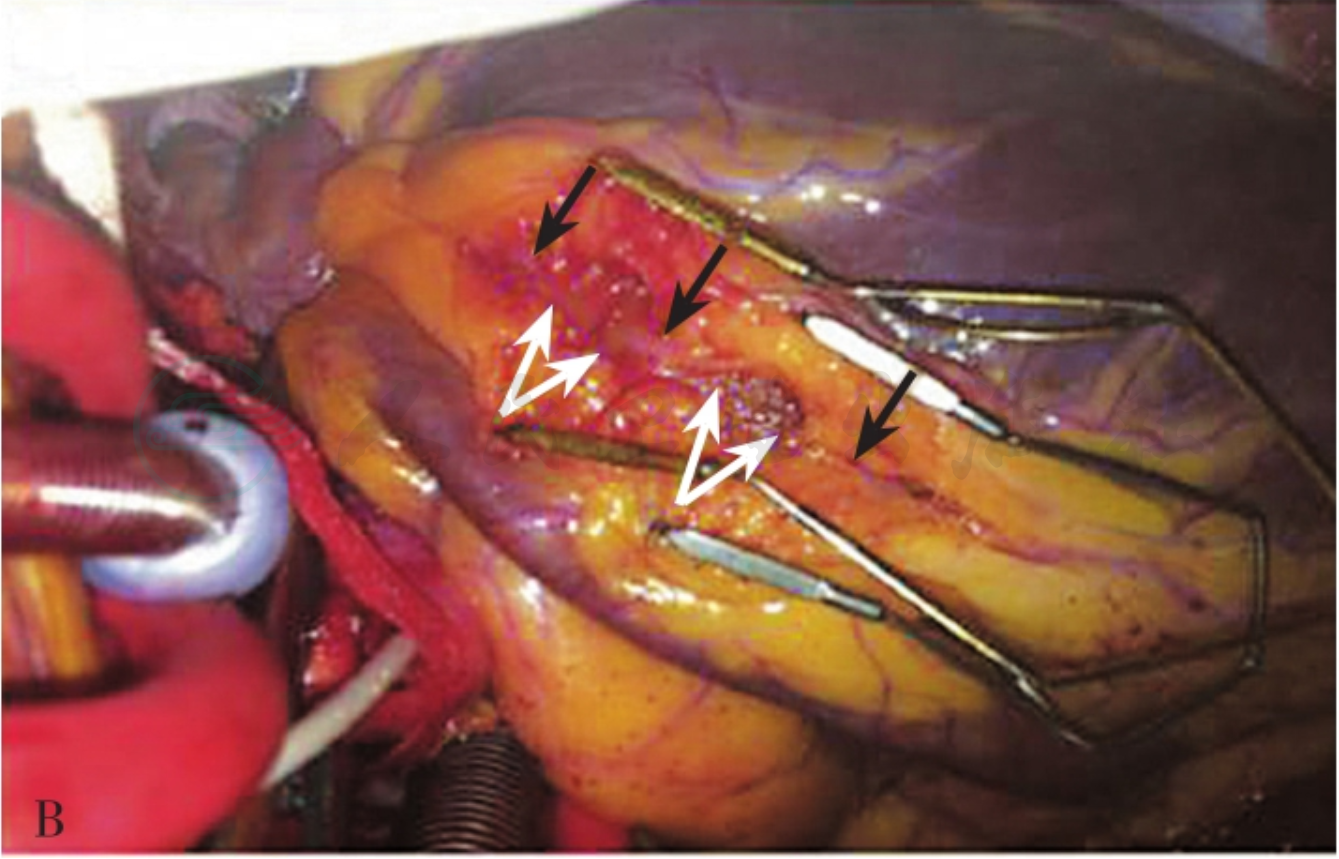

外科干预心肌桥的手术包括冠状动脉上方心肌桥的心肌纤维切开术(图7)和冠状动脉旁路移植术(CABG)。心肌桥的肌纤维切开术需要对该处心肌进行仔细、完整地分离,可能的并发症包括心脏穿孔、室壁瘤以及术后出血等,而CABG最主要的顾虑是搭桥失败。

图7 心肌切开术图示

A.切开前心肌内的前降支;B.脂肪切开后看见前降支和心肌桥心肌;C.在心肌桥心肌的切丝上暴露前降支。

两项关于心肌切开的研究描述了此手术的成功性,但是,其中一项研究报告9例中有2例发生右室穿孔,另外一项研究报道26例患者中有1例因术后左前降支狭窄导致心绞痛而行CABG。

至于CABG,一项研究报道无并发症的发生。而另一项研究报道了39例中6例复发心绞痛,在39例随访的病例中,有15例出现移植血管(桥血管)闭塞。与大隐静脉相比,左乳内动脉作为搭桥的血管更容易出现堵塞,因此提出心肌桥CABG治疗优选大隐静脉的观点,这与之前把乳内动脉作为冠状动脉旁路移植的首选推荐不同。另有两项研究比较了心肌切开术与CABG治疗有症状心肌桥患者的有效性,一项研究纳入33例患者,1例行心肌切开术治疗患者因右心室意外穿孔而转行CABG,21例患者(心肌切开或CABG)随访冠状动脉造影显示远端冠状动脉血流通畅。还有一项研究纳入了11例患者,其中2例患者出现非典型胸痛并服用药物治疗。

尽管心肌切开术和CABG均可以作为外科治疗的选择,但何者更优尚无定论。一方面,心肌切开术目的是纠正心肌桥潜在的病理机制,对于药物治疗无效、冠状动脉造影显示收缩期冠状动脉狭窄≥75%或存在心肌缺血和/或心肌梗死证据的有症状心肌桥患者,可以选择心肌切开术。另一方面,对于心肌桥长度>25mm、深度>5mm或心肌桥内冠状动脉节段不能在舒张期完全舒张的心肌桥患者,可以选择CABG。值得注意的是,目前尚无比较强化药物治疗与外科干预的随机临床试验,就目前有限的研究结果而言,对于药物治疗无效的有症状心肌桥患者,心肌切开术或CABG似乎均是安全有效的治疗手段。

临床上心肌桥患者常见,一部分患者可能出现心肌缺血的类心绞痛发作、心肌梗死、晕厥,甚至猝死等。尽管目前有了一系列侵入性及非侵入性诊断方法为我们了解和研究心肌桥病理生理的发生、发展提供了可能,目前临床上常用的确诊检查手段为冠状动脉多层CT(MSCT)以及冠状动脉造影(CAG)。尽管大多数心肌桥不需要临床治疗的干预,但有症状的心肌桥患者亦存在类急性冠状动脉综合征(ACS)的发生、发展的可能。就有症状、体征的心肌桥患者而言,首先以药物治疗为主,推荐的药物以β受体阻滞剂为主,亦可使用钙离子拮抗剂;而硝酸盐制剂应尽量避免使用,除非伴随有明确而严重的冠状动脉痉挛者可以酌情考虑,但亦应慎重。对于经强化药物治疗无效的患者,应在心脏团队的共同参与下,认真权衡利弊后,再考虑是否行外科干预或植入药物洗脱支架,因为迄今为止尚无针对药物治疗无效的心肌桥患者的最佳治疗方案,仍需要大型注册随机临床实验进一步研究。