英文名称 :dural arteriovenous fistula

硬脑膜动静脉瘘(dural arteriovenous fistula, DAVF)是发生在硬脑膜上的局限性异常动静脉分流,位于硬脑膜静脉窦壁及其附近位置。供血动脉来自硬脑膜,通过硬脑膜静脉、静脉窦,以及细小硬脑膜静脉引流。DAVF由血管畸形的分隔实体组成,有别于软脑膜形成动静脉畸形(arteriovenous malformation, AVM)。

确切病因不清。大多数学者认为DAVF是一种获得性病变,继发于硬脑膜窦内血栓形成;由于DAVF可发生于小儿,也有观点认为部分病变可能属于先天性疾病。

1.获得性

大部分患者成年起病,常见诱因有头部外伤、颅脑手术和可致高凝状态的疾病,如:妊娠、感染和口服避孕药等。静脉窦血栓形成和伴随的静脉高压与DAVF的发生有密切关系。正常情况下,在邻近静脉窦的硬脑膜内存在细小的动脉、静脉交通支,正常时处于关闭状态。当上述各种因素引起静脉窦血栓形成或伴有静脉流出道梗阻,导致静脉窦内或静脉内压力增高时,这些细小的动‐静脉交通支开放,动‐静脉间的短路形成,使动脉血直接进入皮质静脉、硬脑膜静脉或静脉窦(图1),引起静脉压进一步增高,软脑膜静脉反向引流、扩张、迂曲,严重者可以引起“动脉瘤”样囊性扩张、甚至“静脉湖”的出现(图2)。

2.先天性

少数患者年幼起病,同时伴有其他复杂的先天畸形如:Galen静脉的AVM和脑实质内的AVM,提示DAVF也可起源于先天发育不良。

3.原发性

部分患者病因不明,多为45岁以上的中老年妇女。一般认为可能与以前发生的静脉窦血栓有关;或与更年期内分泌改变有关。

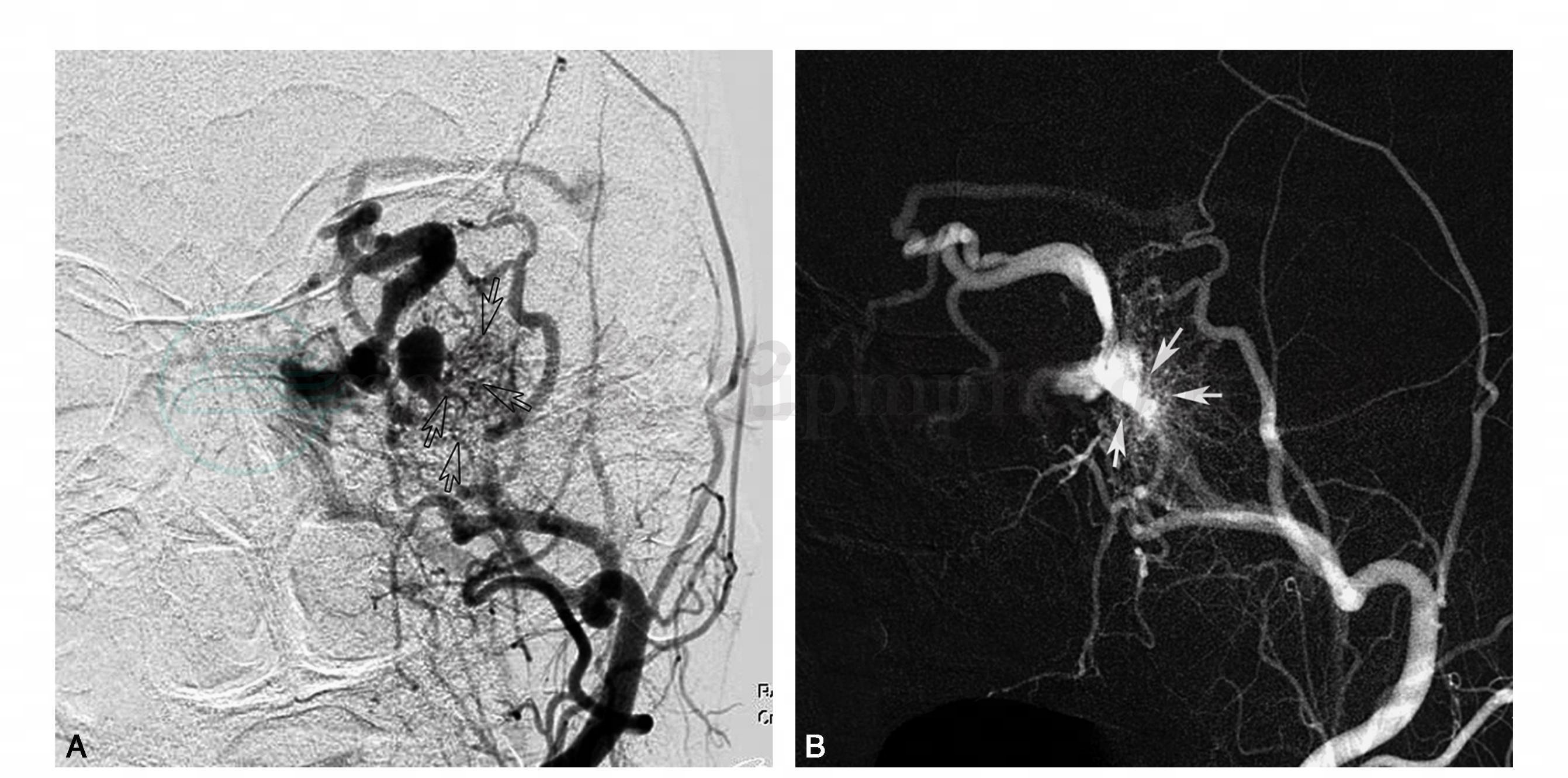

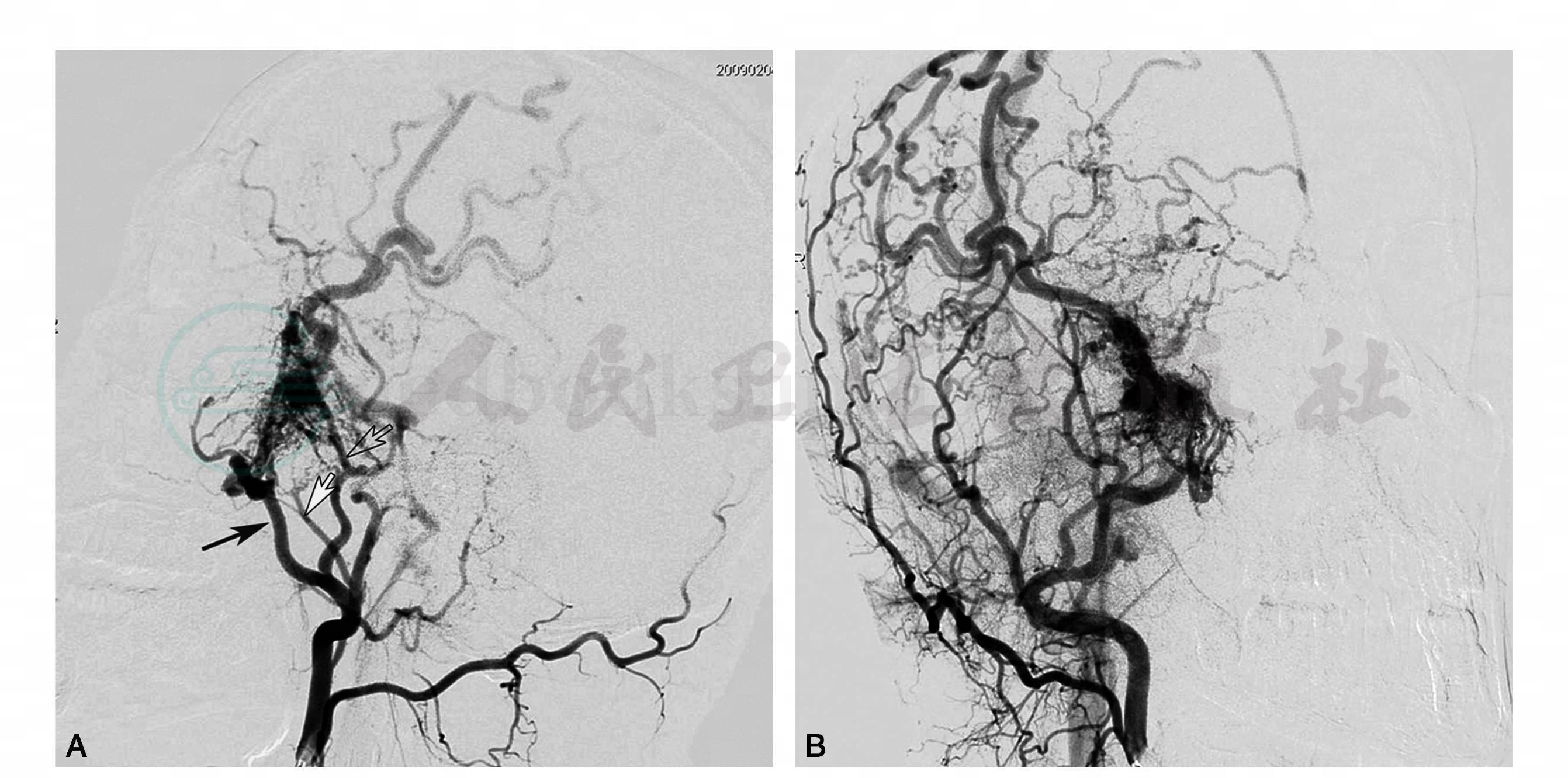

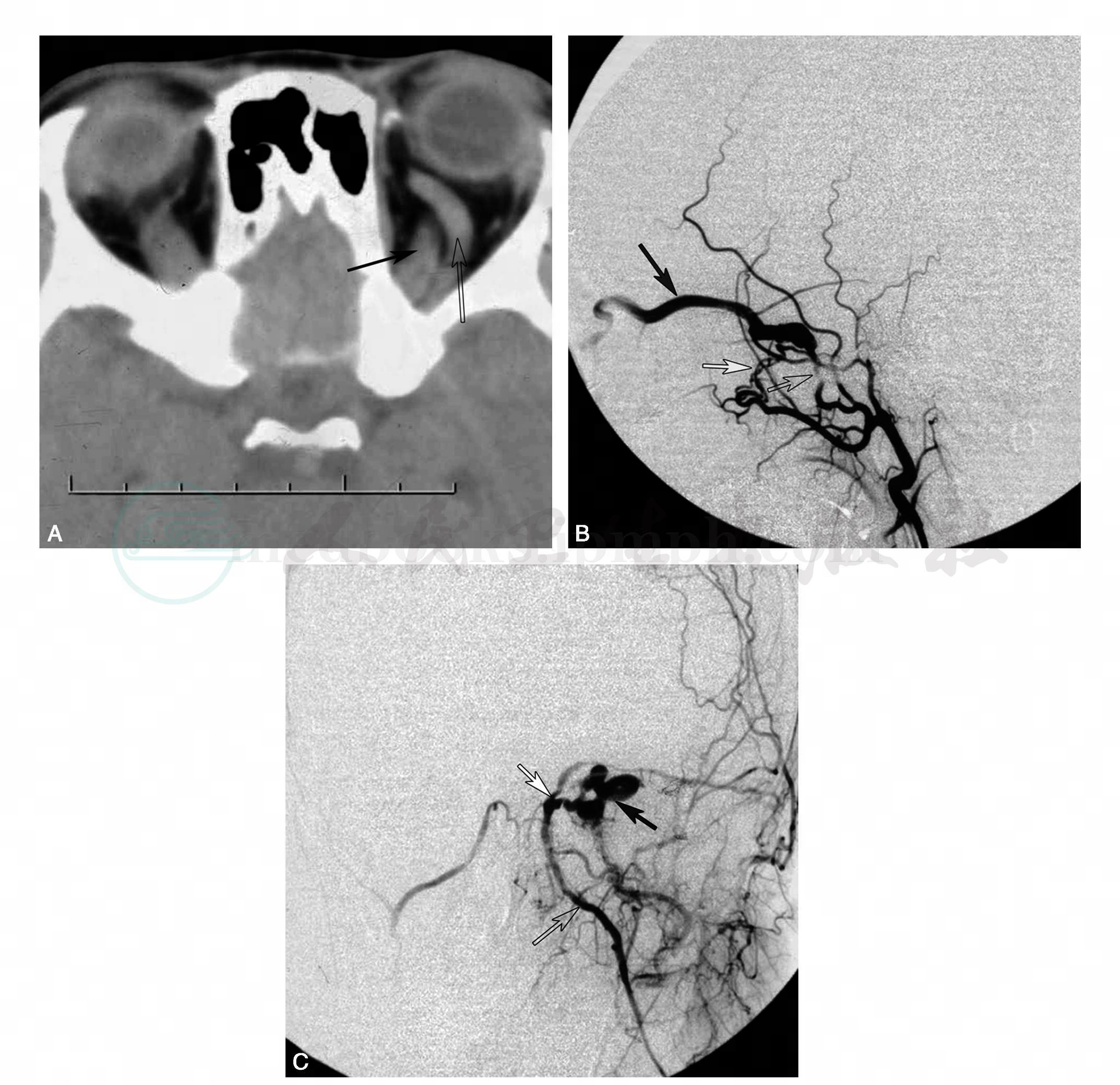

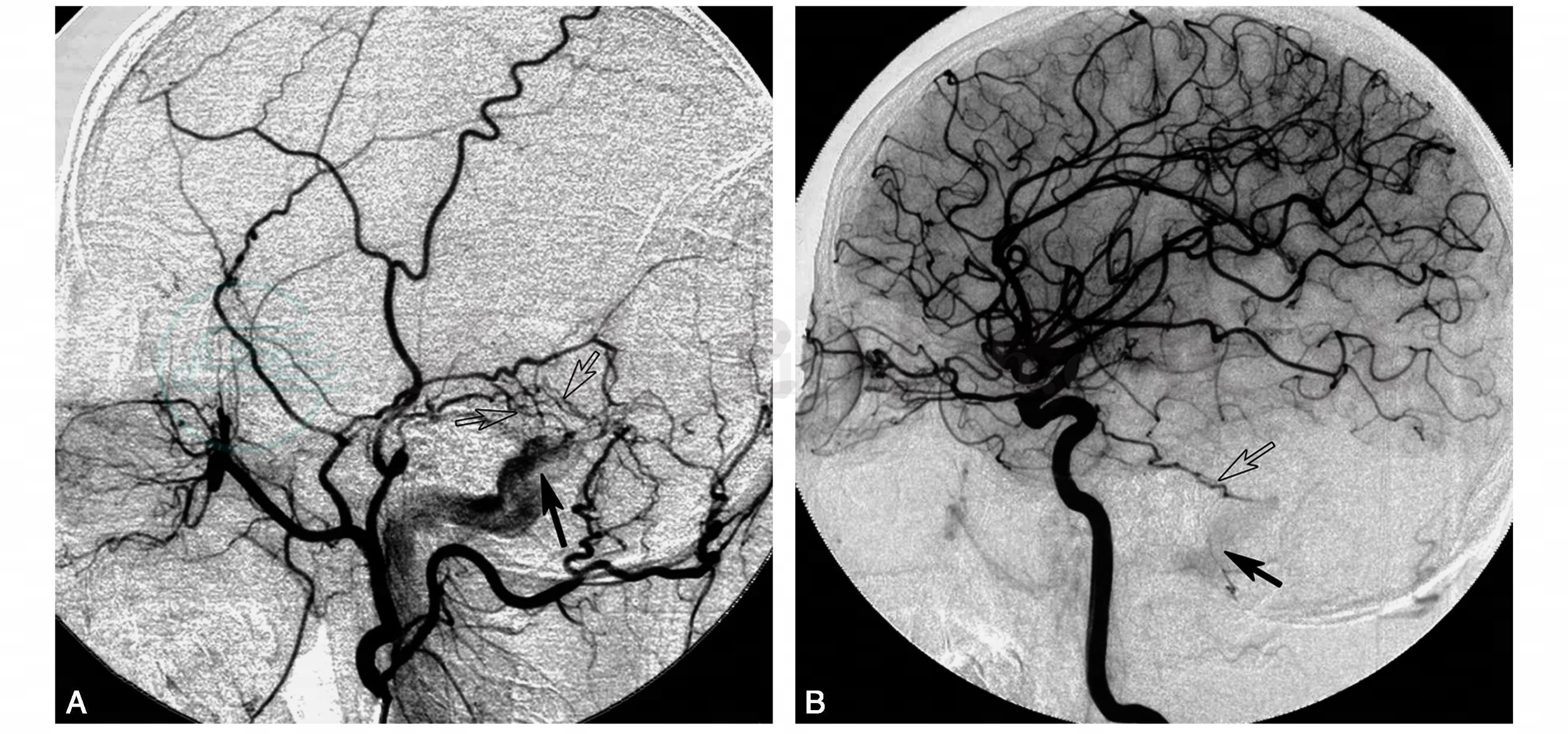

图1 硬脑膜动静脉瘘瘘口结构

(空箭头和白箭头示:瘘口散在于硬脑膜脏层、壁层之间)A. 左侧颈外动脉正位像;B. 左侧颈外动脉斜位像(负片)

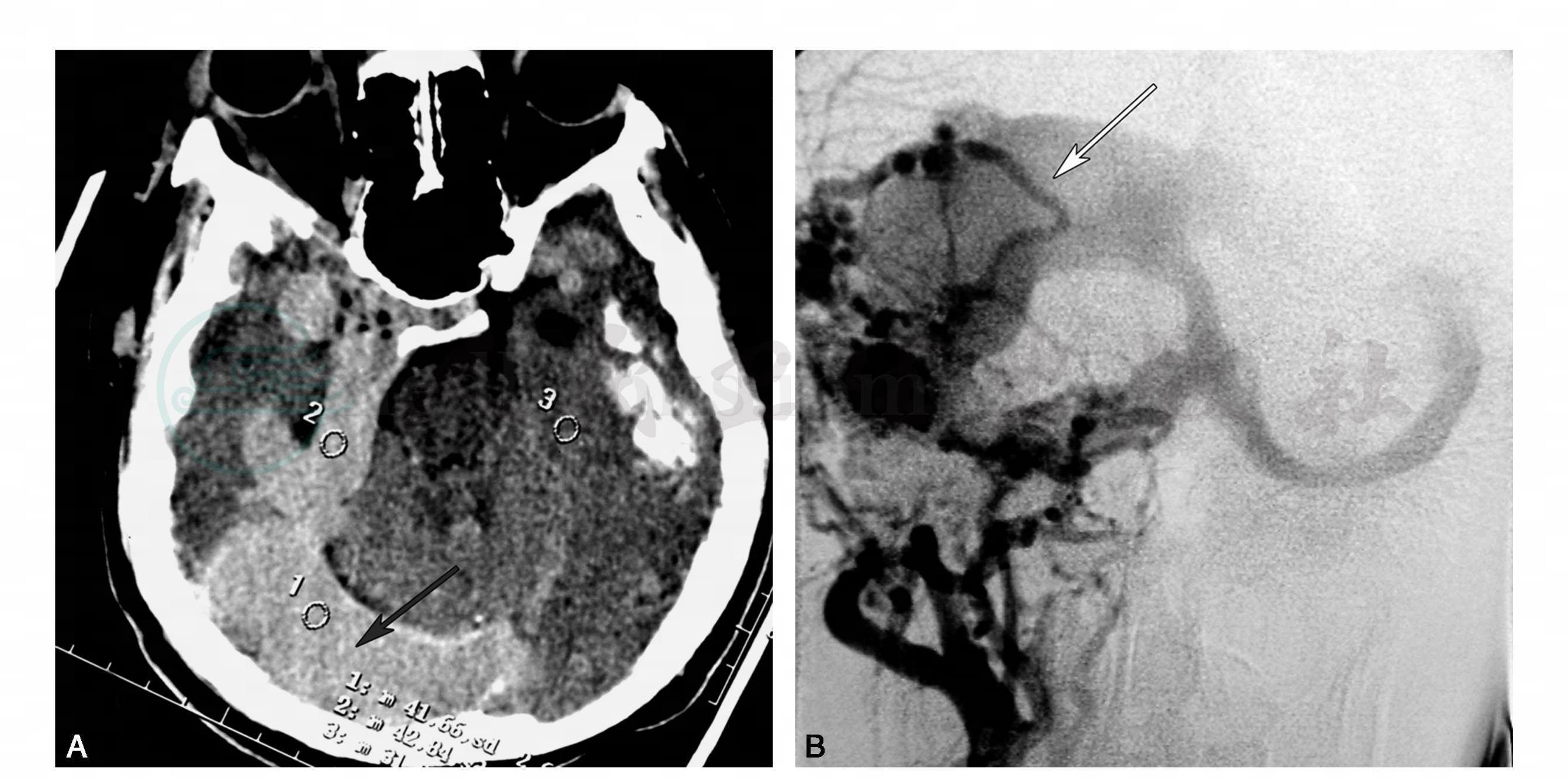

图2 患者,男性,19岁,头痛10月,脑血管造影确诊为DAVF

A. 颅脑CT显示颅内静脉异常扩张(黑箭头);B. 颈外动脉斜位像,显示引流静脉“静脉湖”样扩张(白箭头)

总之,目前DAVF的确切病因不甚明了,但DAVF是一种“脑静脉性疾病或脑静脉窦性疾病”的说法却被广大学者所认可。

DAVF可以发生在任何年龄,50~60岁的人群发病率较高。男女比例为2∶1。女性病人病灶大多位于海绵窦、横窦或乙状窦。儿童DAVF一般是高流量型,而且以多发、侵袭发展为特征。DAVF占全部颅内血管畸形的10%~15%。

(一)根据瘘口发生部位分类

1.后颅窝DAVF,供血动脉主要为枕动脉和/或颈内动脉脑膜支、有时也有颈部肌肉支参与(图3、图4)。

2.中颅窝DAVF,供血动脉主要为脑膜中动脉后支或前支、咽升动脉、颌内动脉等(图5)。

3.前中颅窝DAVF,供血动脉主要为脑膜中动脉前支和/或眼动脉分支(脑膜前动脉也称之为镰前动脉)、颈内动脉的脑膜支(图6)。

4.海绵窦及海绵窦旁DAVF,供血动脉主要为脑膜中动脉和颌内动脉分支、咽升动脉脑膜支、脑膜垂体干等;眼静脉多数情况下参与静脉回流(图7)。

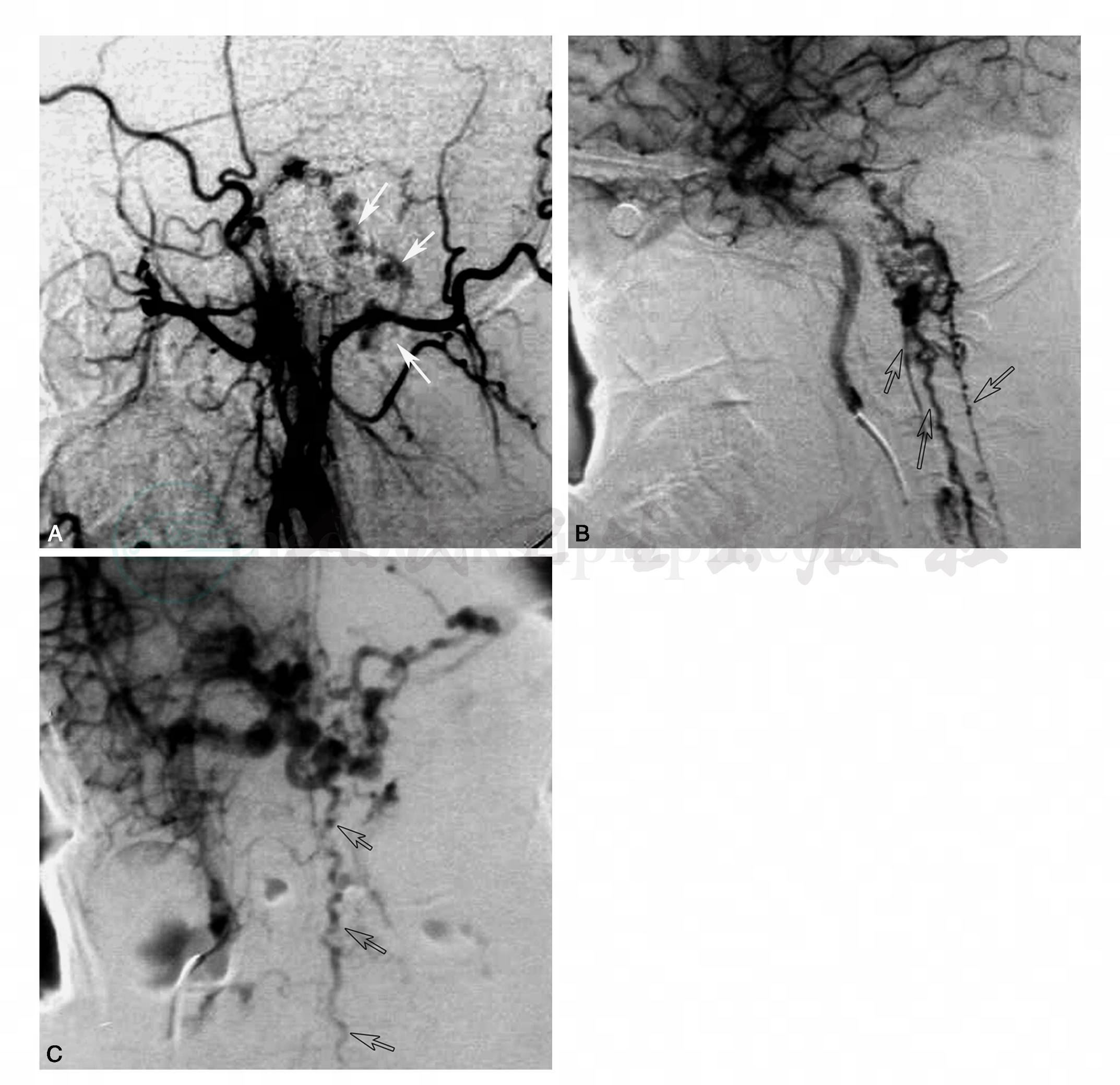

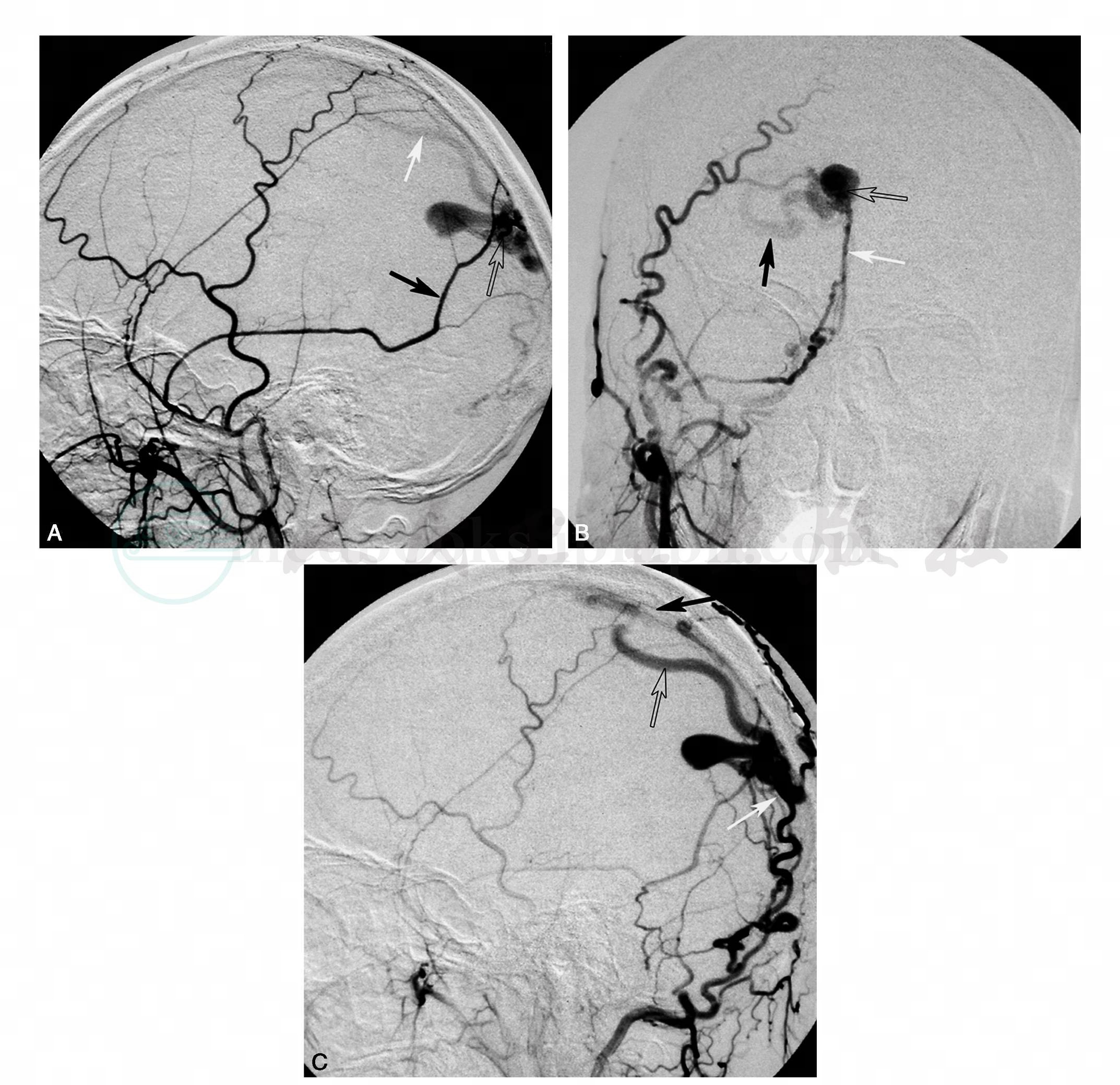

图3 脑血管造影显示:枕骨大孔区DAVF向脊髓表面引流(白箭头和空箭头)

A. 颈外动脉侧位像;B. 颈内动脉侧位像;C. 颈内动脉正位像

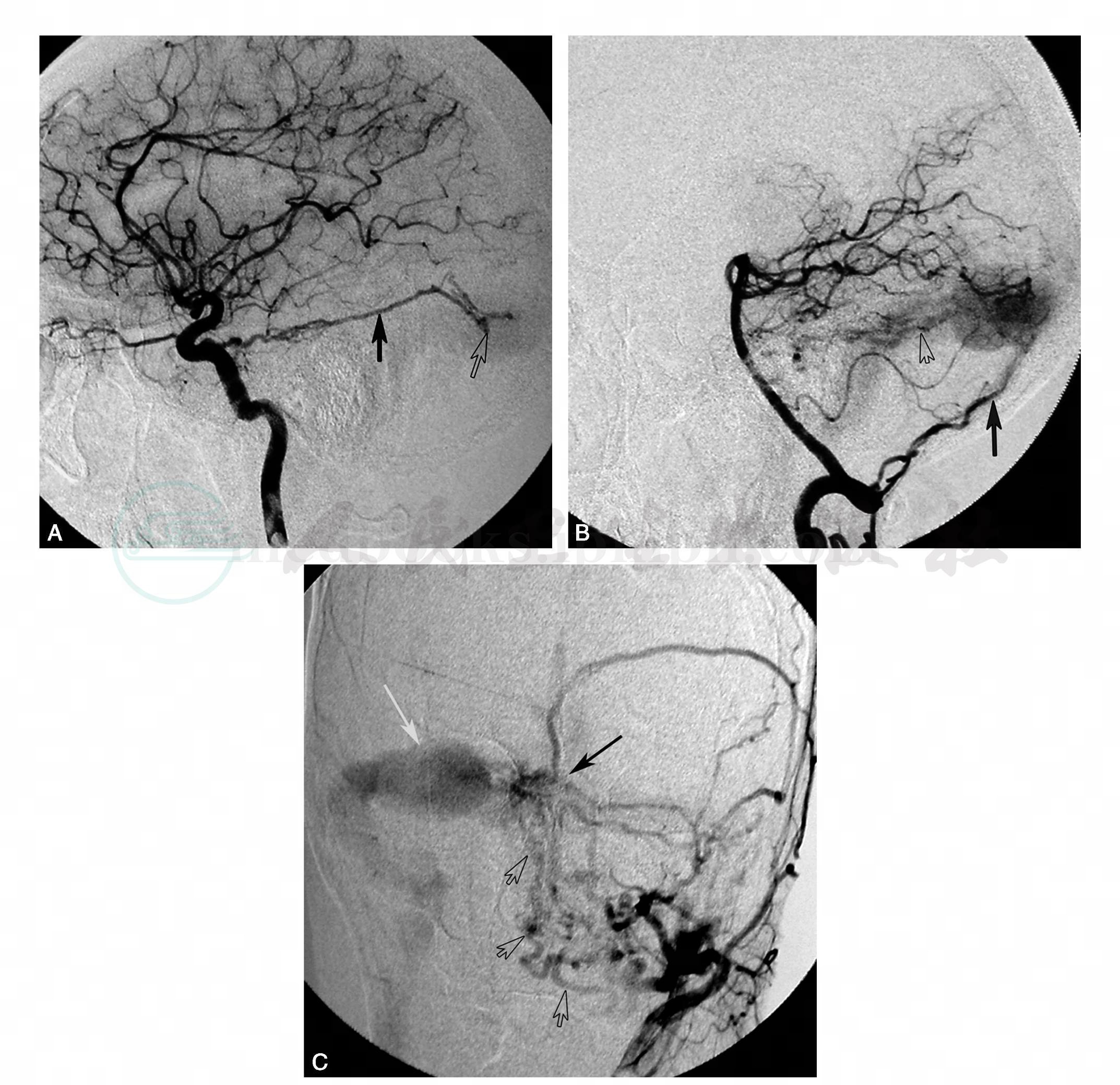

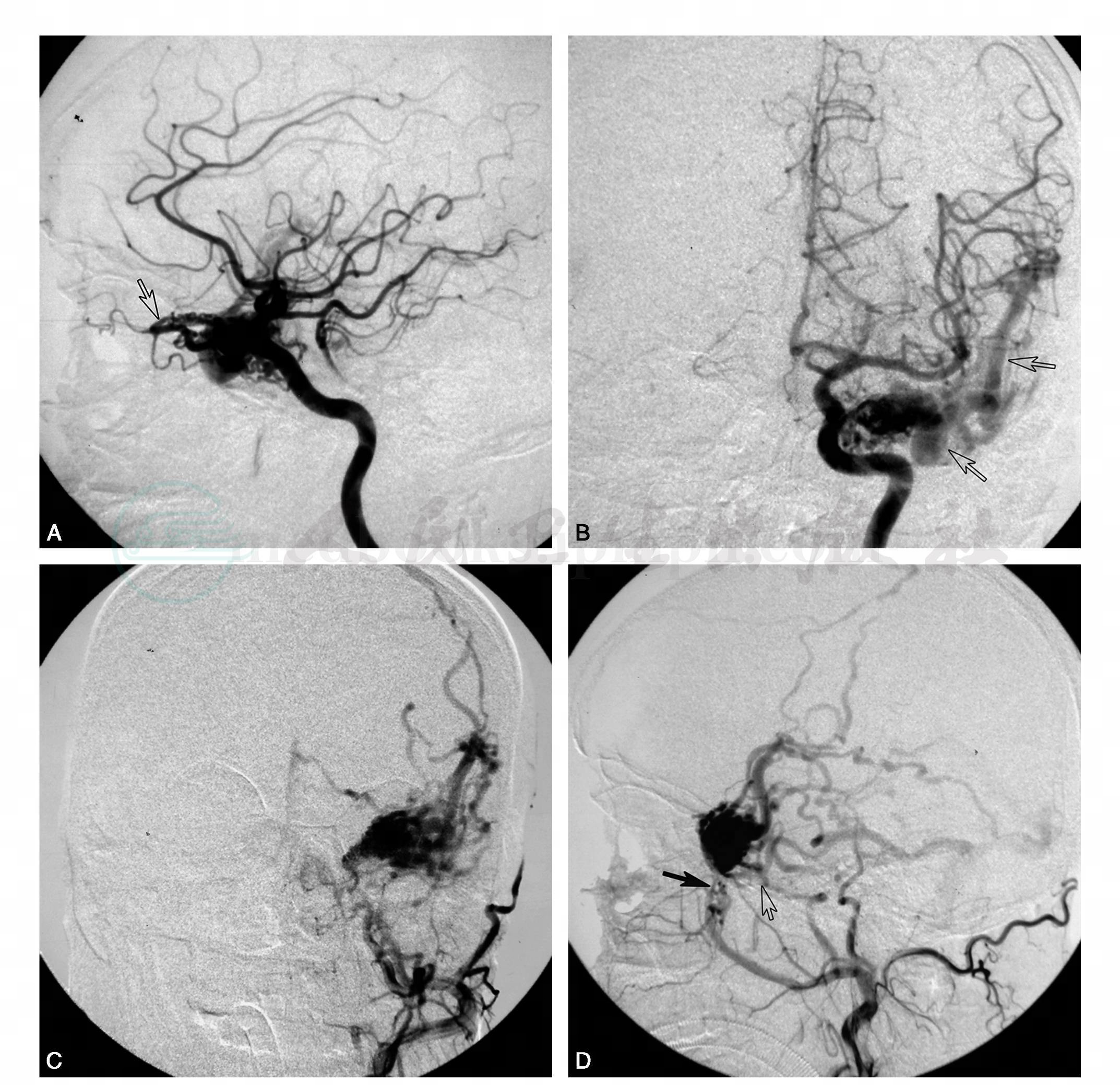

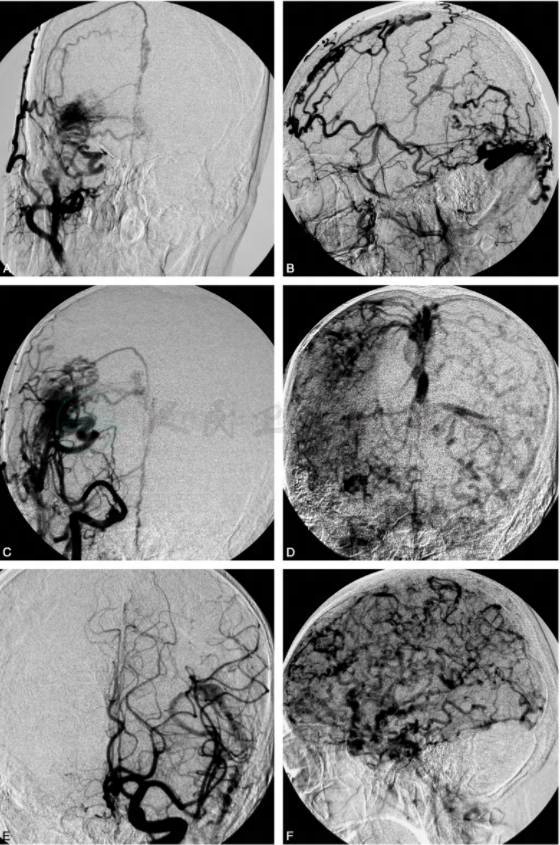

图4 后颅DAVF

A. 颈内动脉侧位像,显示脑膜垂体干(黑箭头)参与供血;B. 动脉侧位像,显示脑膜后动脉(黑箭头)参与供血,小脑皮质引流(空箭头);C. 左侧颈外动脉正位像,显示瘘口位于窦汇区(黑箭头)、通过右侧横窦(灰箭头)和小脑皮质静脉(空箭头)引流

图5 患者,女性,26岁,头痛1年脑血管造影显示中颅凹DAVF(黑箭头指示颌内动脉、白箭头指示咽升动脉、空箭头指示脑膜中动脉)

A. 右侧颈外动脉侧位像;B. 颈外动脉正位像

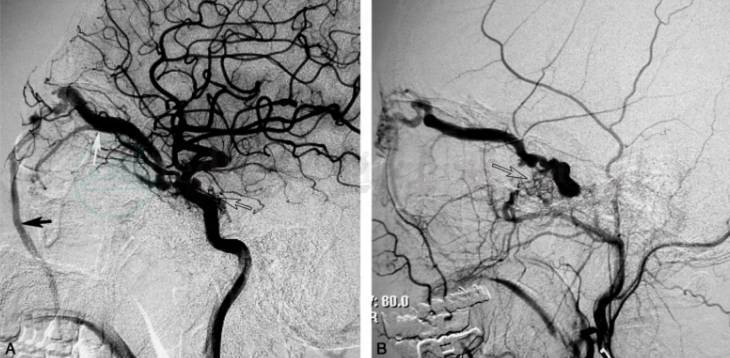

图6 患者,男性,60岁,SAH后1个月脑血管造影显示前中颅底DAVF伴皮质静脉引流。

A. 颈内动脉侧位像,显示眼动脉脑膜支(空箭头)参与供血;B. 颈内动脉正位像,显示静脉引流为侧裂区静脉(空箭头);C. 颈外动脉正位像;D. 颈外动脉侧位像,显示颌内动脉(黑箭头)和脑膜中动脉前支(空箭头)参与供血

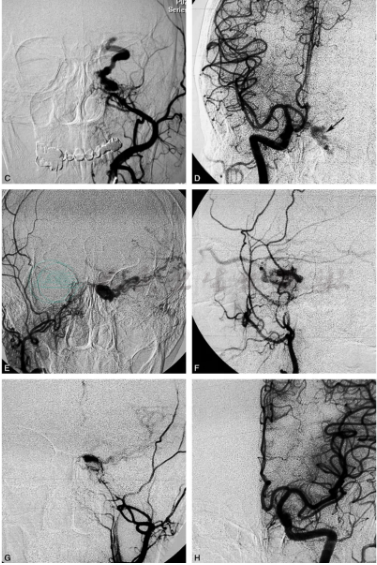

图7 海绵窦区DAVF

病例1:患者,女性,56岁,左侧突眼伴充血6月;脑血管造影显示左侧海绵窦区DAVF。A. 左侧颈内动脉侧位像,显示脑膜垂体干(空箭头)参与供血,通过眼静脉(白箭头)回流至面静脉(黑箭头);B. 左侧颈外动脉侧位像,显示颌内动脉分支(空箭头)参与供血;C. 颈外动脉正位像。病例2:患者,女性,47岁,左侧球结膜充血2月;脑血管造影确诊为左侧海绵窦DAVF。D. 右侧颈内动脉正位像,显示右侧颈内动脉参与供血;E. 右侧颈外动脉正位像,显示右侧颈外动脉参与供血;F. 右侧颈外动脉侧位像;G. 左侧颈外动脉正位像,显示左侧颈外动脉参与供血;H. 左侧颈内动脉正位像,显示同侧颈内动脉没有参与供血

(二)根据病变范围分类

1.单纯DAVF,病变范围仅限于硬脑膜。供血动脉少、瘘口流量较小、引流静脉较单一、临床症状相对较轻(图8)。

2.混合性DAVF

(1)头皮、颅骨、硬脑膜复合动静脉瘘:病变范围广泛,累及头皮、颅骨和硬脑膜,瘘口一般较大、分流量大;供血动脉明显扩张,主要由颈外动脉分支和椎动脉肌支供血;引流静脉多为脑的表浅静脉、板障静脉和皮质的回流静脉。这些改变常引起颅内压增高、视盘水肿、眶部静脉常出现逆流现象(图9)。

(2)DAVF:病变部位在硬脑膜静脉窦或硬脑膜上,静脉主要引流向硬脑膜静脉窦,由于窦内压增高,故皮质静脉逆行充盈、迂曲、扩张(图10)。

图8 患者,男性,22岁,左眼轻度外突伴球结膜充血3月脑血管造影显示左侧海绵窦DAVF。

A. 眼部CT显示眼静脉(空箭头)扩张,视神经(黑箭头)良好;B. 颈外动脉侧位像,显示颌内动脉(白箭头)和脑膜中动脉(空箭头)参与供血,并通过眼静脉(黑箭头)回流;C. 颈外动脉正位像,显示DAVF向眼静脉(黑箭头)引流,通过角静脉(白箭头)流向面静脉(空箭头)

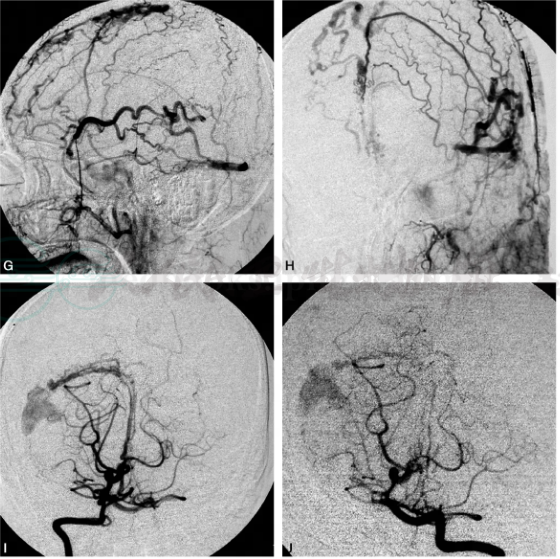

图9 患者,男性,47岁,头痛2年加重1月脑血管造影确诊多发DAVF,瘘口累及头皮、颅骨硬脑膜,同时伴有脑的表浅静脉、板障静脉和皮质的回流静脉。

A. 右侧颈外动脉正位像,显示瘘口多发,主要位于右侧横窦‐乙状窦区域;B. 右侧颈外动脉侧位像(较晚期),显示累及头皮、颅骨和硬脑膜以及脑的表浅静脉、板障静脉和皮质的回流静脉;C. 右侧颈内动脉正位像,显示右侧颈内动脉参与右侧瘘口供血;D. 右侧颈内动脉正位像(晚期),显示广泛皮质静脉扩张引流;E. 左侧颈内动脉正位像,显示左侧颈内动脉参与左侧瘘口供血;F. 左侧颈内动脉侧位像(晚期),显示广泛皮质静脉引流;G. 左侧颈外动脉侧位像,显示瘘口累及头皮、颅骨硬脑膜以及脑的表浅静脉、板障静脉和皮质的回流静脉;H. 左侧颈外动脉正位像,显示瘘口累及头皮、颅骨硬脑膜以及脑的表浅静脉、板障静脉和皮质的回流静脉;I.和J. 右、左侧椎动脉正位像,显示脑膜后动脉参与供血

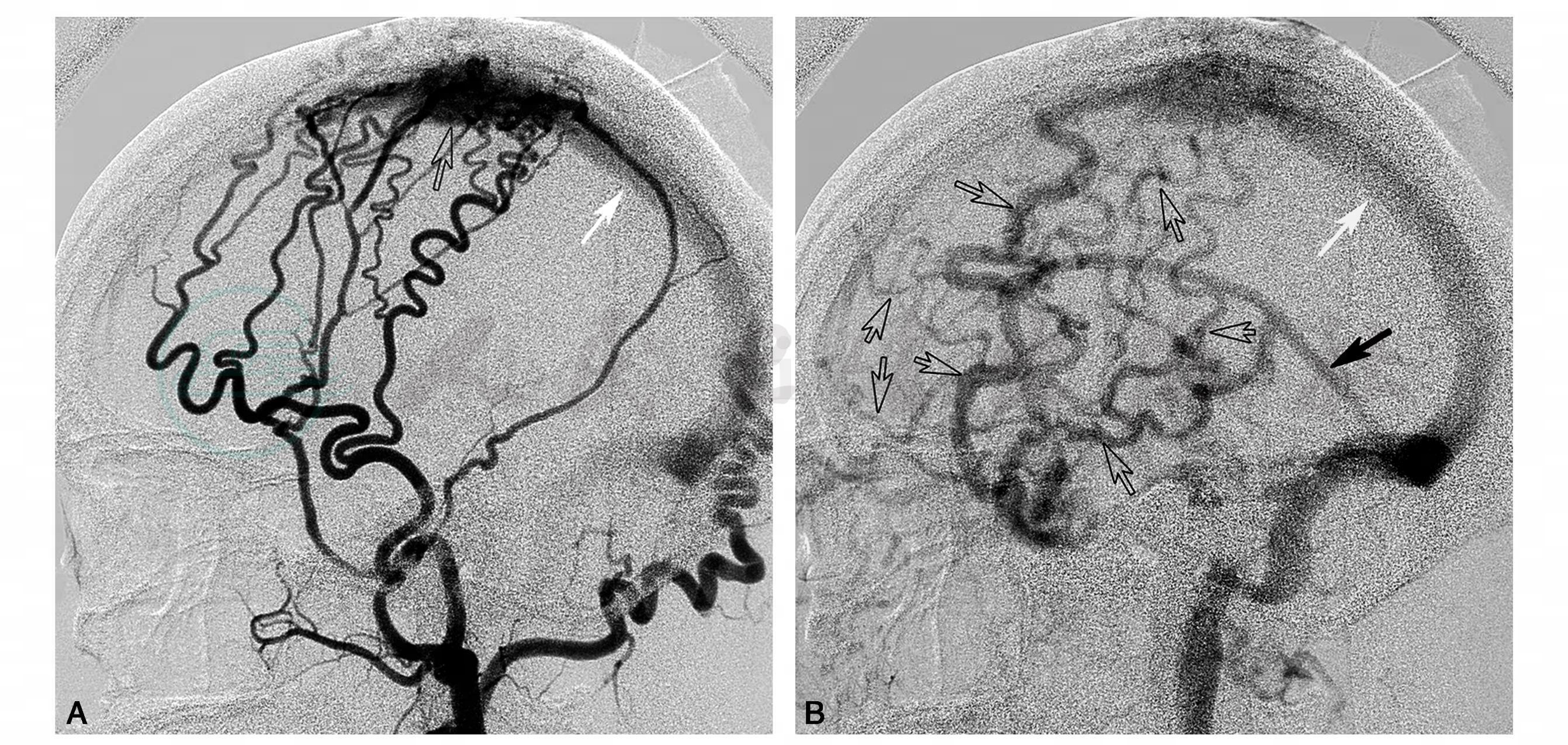

图10 皮质静脉回流

A. 颈内动脉侧位像,显示脑膜垂体干(黑箭头)参与供血,瘘口位于横窦(白箭头),进入横窦的血流逆行入上矢状窦(空箭头);B. 颈内动脉晚期侧位像,显示逆行入上矢状窦(黑箭头)的血流通过迂曲扩张的皮质静脉(白箭头)回流

(三)根据引流静脉的类型分类

1.Djindjian依据引流静脉的类型将DAVF分为四型。

Ⅰ型:静脉直接引流到硬脑膜静脉窦或硬脑膜静脉。该型临床症状最轻,常因颅内杂音、轻度突眼或充血、头痛等而被发现(图11)。

Ⅱ型:引流到硬脑膜静脉窦,同时逆行充盈皮质静脉。该型脑白质深部的髓静脉多扩张,可引起颅内压增高及其他症状(图12)。

Ⅲ型:直接引流到蛛网膜下腔或皮质静脉。高流量的动脉血使这些静脉扩张、迂曲,当伴有流出道狭窄、梗阻时,引流静脉甚至呈瘤样改变,多见于引流静脉入窦段。这些改变是导致蛛网膜下腔出血的主要原因(图13)。

Ⅳ型:DAVF伴有硬脑膜或硬脑膜下静脉湖,血液直接引流到静脉湖中,该型病情严重,常出现占位效应(图2)。

2.Cognard结合临床症状和影像学特点对Djindjian分类法进行了补充和完善。

Ⅰ型:DAVF位于主要静脉窦内,血流按正常回流静脉和静脉窦顺行。

Ⅱ型:DAVF位于主要静脉窦内,血流逆行入窦(Ⅱa),血液逆行流入皮质静脉(Ⅱb),或是两者均有(Ⅱa+b)。

Ⅲ型:血液直接由皮质静脉引流,不伴有静脉扩张。

Ⅳ型:血液直接由皮质静脉引流,伴有静脉扩张。

Ⅴ型:血液由脊髓静脉引流(图14)。

3.Borden分型

Ⅰ型:直接引流至静脉窦和硬脑膜静脉。

Ⅱ型:静脉既向静脉窦回流,也反向回流至软脑膜静脉。

Ⅲ型:只向静脉窦附近的软脑膜静脉反向回流,引流静脉动脉化,迂曲扩张,病变由大静脉窦壁上的动静脉瘘组成。

亚型A:单纯动静脉瘘,静脉回流至静脉窦或硬膜静脉(ⅠA型);兼有软脑膜回流(ⅡA型);或只向软脑膜静脉回流(ⅢA型)。

亚型B:多发动静脉瘘,具有多处动脉供应的DAVF,静脉回流至静脉窦或硬膜静脉(ⅠB型),兼有软脑膜回流(ⅡB型),或只向软脑膜静脉回流(ⅢB型)。

图11 Ⅰ型DAVF(D jindjian)

A. 颈外动脉侧位像,显示脑膜中动脉后支及其异常扩张的分支形成供血动脉(空箭头),瘘口位于乙状窦侧壁的硬脑膜上,直接引流入乙状窦(黑箭头);B. 颈内动脉侧位像,显示脑膜垂体干(空箭头)参与供血,通过乙状窦侧壁的瘘口直接注入乙状窦

图12 Ⅱ型DAVF(Djindjian)

A. 颈外动脉侧位像,显示脑膜中动脉后支供血(黑箭头)、瘘口位于枕部大脑镰(空箭头)、通过软膜静脉回流(白箭头);B. 颈外动脉正位像,显示供血动脉(白箭头)、瘘口(空箭头)和引流静脉(黑箭头);C. 颈外动脉斜位像,显示瘘口(白箭头)形成后,通过软膜静脉(空箭头)回流,进入上矢状窦(黑箭头)

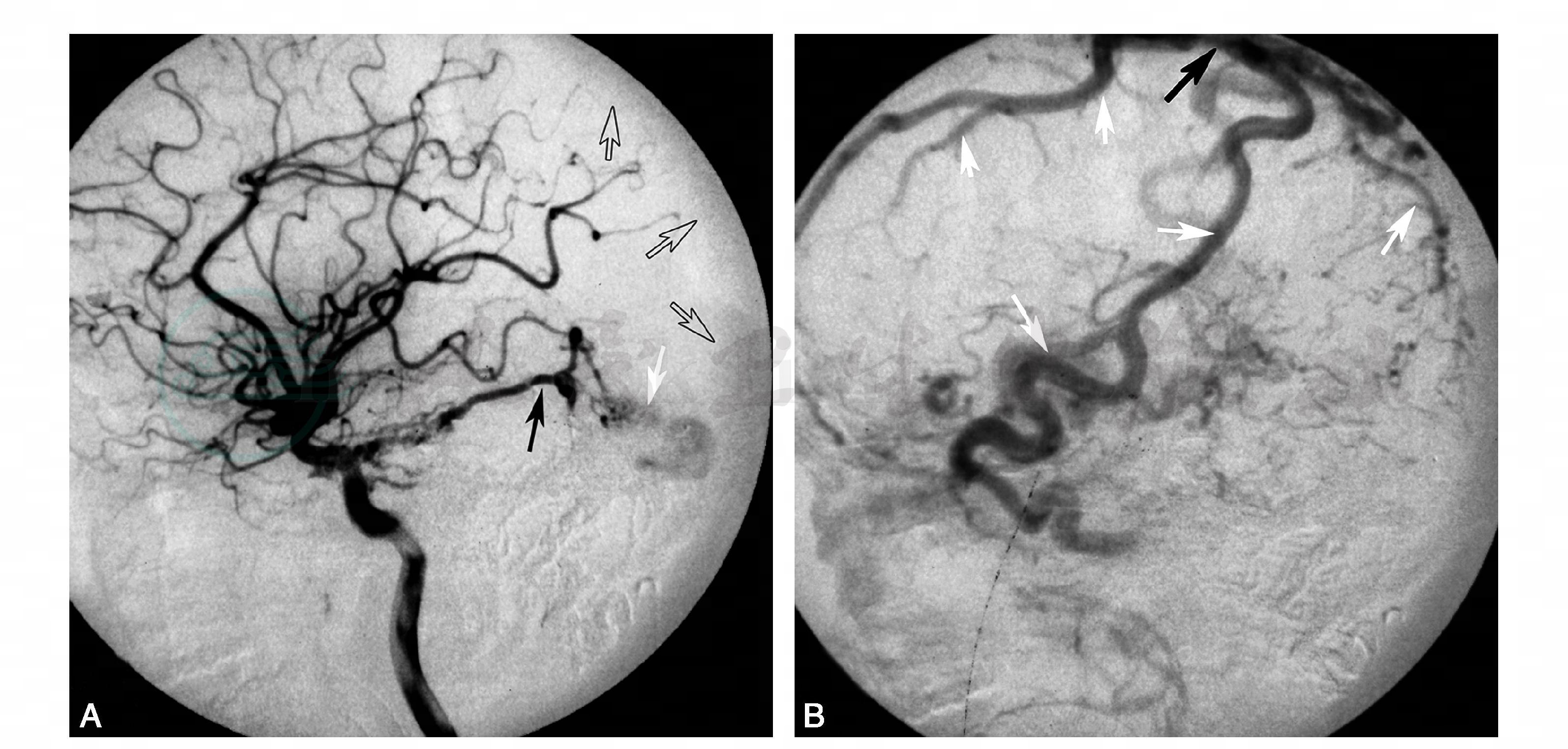

图13 Ⅲ型DAVF(D jindjian)

A. 颈外动脉侧位像,显示复合型DAVF,累及头皮、颅骨和硬脑膜;颞浅动脉、脑膜中动脉、枕动脉均参与供血,主要通过上矢状窦(白箭头)回流;B. 颈外动脉晚期侧位像,显示血流通过上矢状窦(白箭头)回流外,还通过皮质静脉(空箭头)回流,部分血液流入下矢状窦(黑箭头)

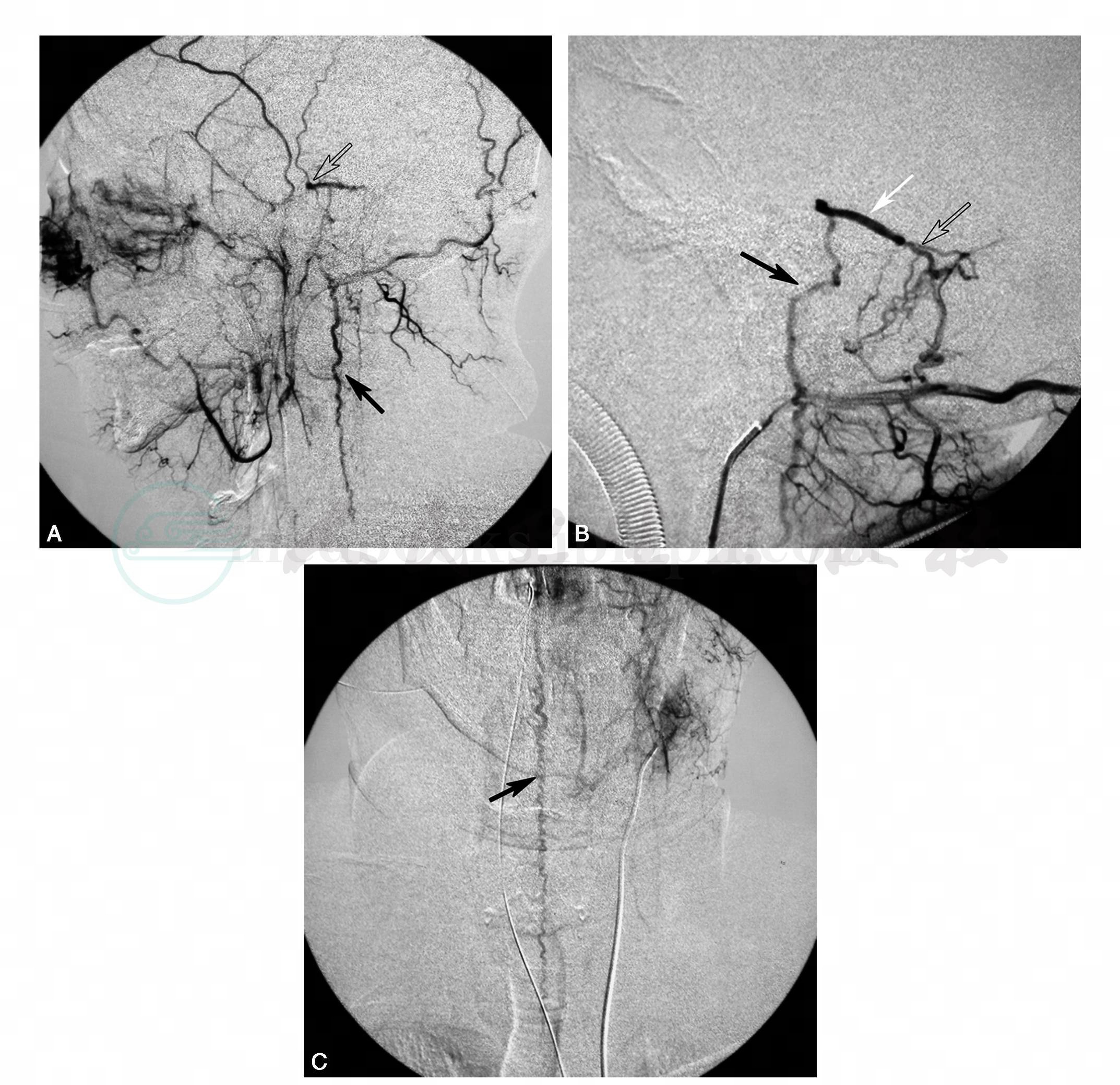

图14 Ⅴ型DAVF(Cognard)

A. 颈外动脉侧位像,显示枕动脉供血的DAVF(空箭头),引流静脉向脊髓表面(黑箭头)引流;B. 选择性枕动脉造影侧位像,显示枕动脉分支供血(空箭头),沿硬脑膜静脉(白箭头)向脊髓表面静脉引流(黑箭头);C. 颈外动脉正位晚期像,显示向脊髓前静脉引流(黑箭头)

DAVF病因有:①血栓症和血栓静脉炎;②开颅手术损伤;③颅内感染;④创伤;⑤静脉窦炎;⑥妊娠;⑦解剖的异常;⑧Osler-Weber-Rendu综合征。

DAVF病理生理学表现为:脑静脉压力逐渐增高,引流静脉动脉化,同时可能继发狭窄,使脑膜细小血管逐步发生动静脉转换,静脉充血、毛细血管渗出和脑水肿,最后导致慢性伴或不伴有出血的脑梗死。静脉压增高可能造成颅内压升高继发脑积水。

一、颅脑CT、MR

可以发现颅内出血、迂曲扩张的静脉等;三维计算机体层扫描血管重建(3D‐CTA)能清楚地显示畸形血管的三维空间结构,对治疗方案和手术入路的选择有一定参考价值;磁共振动脉造影/静脉造影(MRA/MRV)能无创的显示硬脑膜动静脉的解剖结构,但分辨率较差,不能显示DAVF中血流的动态变化,不能满足临床诊断要求,可作为筛选和随访DAVF的手段。

二、数字减影血管造影(digital subtraction angiography,DSA)

是明确DAVF诊断和分型的最重要手段,可以清楚地显示异常血管自动脉期至静脉期各阶段的表现,了解血管构成、与临床表现和预后间的关系等,特别是观察静脉回流的方向和受到累及的静脉窦有无栓塞,对治疗方案的设计、制定具有决定性作用。

1.DAVF血管造影注意事项

(1)应做六血管造影,即双侧颈内动脉、颈外动脉和椎动脉选择性造影。

(2)如病变在枕大孔区者,应加做上颈段血管造影,如双侧肋颈干和甲状颈干等;主动脉弓上造影往往有一定的提示作用。

(3)摄片应为“全时相”,即动脉早期开始,维持到静脉晚期。

(4)应采用数字减影技术和超选择插管技术,以增加脑血管造影的分辨率和诊断价值。

2.脑DAVF的诊断中应该把握如下几点

(1)病史特点。

(2)CT、MRI的表现。

(3)DSA要点:供血动脉是颈内动脉、颈外动脉、椎动脉的脑膜支或硬脑膜动脉。

(4)无畸形血管团,这是区别于脑AVM特点之一。

(5)瘘口位于硬脑膜上而不是脑内,也是与脑AVM区别的重要特点之一。

本病的治疗方法较多且复杂,包括保守观察、颈动脉压迫法、血管内介入治疗、手术切除和放射治疗。上述方法可单独应用,也可联合使用。应根据血管造影,确定是属于哪一类,决定其必须治愈还是可以姑息治疗,并因此选择不同的治疗方法。

1.保守观察或颈动脉压迫法

对于发病早期,症状较轻,瘘口血流量小而较慢的CognardⅠ型患者,可先观察一段时间,部分可自愈,也可试用颈动脉压迫法;海绵窦区DAVF由于瘘口存在于海绵窦壁,该窦为多个纤维小梁分隔的多腔隙性静脉窦,因此,血流较为缓慢,容易产生局部血栓,故该区无皮质静脉逆流的病变可先行观察或颈动脉压迫法治疗。

其技术要点为:

(1)采用对侧食指、中指按压。

(2)每次按压持续10秒,每小时按压4~6次;按压时间逐渐延长至30秒。

(3)首次按压应有医生在场,以确保无脑缺血引起的偏瘫及意识改变或血管迷走神经反射导致的心律减慢等症状出现。

(4)避免双侧颈动脉同时按压。

(5)压迫时,患者应采用平卧体位或坐位,以减少迷走神经反射可能造成的伤害风险。

(6)患者颈部适当过伸有利于充分压迫颈动脉。

(7)如有颅内杂音症状,在按压颈动脉后杂音常常消失。

(8)如操作正确,可同时压迫颈动脉和颈静脉,导致动脉供血的暂时性减少,同时升高静脉血压,减少瘘口区域的动静脉压力梯度,从而诱发血栓形成。

(9)也可压迫内眦外上方眼上静脉与角静脉交界处,提高眼上静脉压,以降低瘘口处动静脉压力梯度,使局部静脉血流停滞而诱发血栓形成。

(10)有双侧供血的瘘口或DAVF,可交替压迫每侧颈动脉,但交替时应间隔5分钟以上。

(11)如果患者可耐受压迫颈动脉法,该治疗可持续4~6周。

(12)血栓形成可导致眼部症状或头痛暂时性加重。

(13)避免服用影响血栓形成的药物,如阿司匹林、非激素类抗炎药物等。

(14)治疗有效时,颅内杂音可能消失或音调升高。

(15)如患者已行介入治疗,但未完全闭塞瘘口,可用压迫动脉法使局部血栓形成以达到治愈的目的。

(16)有颈动脉粥样硬化的患者应避免颈动脉压迫,以防止斑块脱落或血栓形成 。

(17)有高凝状态(如蛋白C、蛋白S或抗栓因子3缺乏)或血小板计数升高,以及应用6‐氨基己酸治疗的患者应避免用颈动脉压迫法。

2.外科治疗

位于颅前窝与颅后窝底的DAVF,由于动脉血直接通过瘘口进入到颅底静脉丛,而不是进入到静脉窦,因此,动脉化的血流常常向皮质静脉引流,出血发生率可高达90%。伴有软膜静脉引流者,出血风险为21%~42%,如引流静脉曲张或出现动脉瘤样扩张时,出血发生率可增加到60%;另外,部分患者症状明显并进行性加重,严重影响患者生活。对于上述患者,应根据不同情况采用相应的外科治疗措施进行干预,具体措施包括:血管内介入治疗、开颅手术治疗或放射治疗等。

(1)血管内介入治疗:随着介入神经放射诊断、治疗技术的不断发展,血管内介入逐渐成为DAVF的主要治疗手段。血管内介入治疗途径包括动脉入路、静脉入路和手术暴露穿刺栓塞治疗三种。

1)动脉入路的治疗原则:单一动脉供血的瘘口,如供血动脉较粗大者,可应用可脱性球囊或高浓度组织胶(n-butyl-cyanoacrylate, NBCA),供血动脉较细者,则用不吸收性固体栓子或NBCA;多个瘘口位于硬膜窦壁,而供血动脉在接近瘘口处又分成数个细小分支者,可用聚乙烯醇(polyvinyl alcohol, PVA)或冻干硬膜等微粒,靠血流冲击将栓子送到各瘘口前的小分支内。不管用哪种方法,栓塞材料越接近瘘口越好。

2)动脉入路的适应证:以颈外动脉供血为主,无(或可避开)危险吻合;颈内动脉或椎动脉的脑膜支供血,栓塞时可避开正常脑组织的供血动脉。

3)动脉途径栓塞的具体方法:采用Seldinger技术经股动脉穿刺插管,行全脑血管造影,了解瘘的供血动脉、瘘口的大小位置、引流静脉的数量及方向,然后将微导管放入供血动脉并行栓塞。可供选择的微导管有Magic漂浮导管系列和Tracker及Magic3F/2F导丝导引导管等。可供选择的栓塞材料有:Onyx、NBCA胶、水凝胶微球、PVA泡沫颗粒、弹簧圈、干冻硬膜微粒及球囊等。上述栓塞材料可单独使用,也可联合应用。

DAVF的供血动脉有时很多,主要有咽升动脉、脑膜中动脉、脑膜副动脉、枕动脉及耳后动脉等,应根据不同情况应用不同的栓塞材料和导管技术。无论哪种栓塞方法,皆应注意避开颅内外血管的“危险吻合”。不吸收性固体栓子是常用栓塞剂,但固体栓子大小至关重要,栓子太小,可通过“危险吻合”,造成脑内血管的意外栓塞;栓子太大,栓塞供血动脉主干,新开放的动脉支仍可供应瘘口。一般300~700μm较合适。在明确无“危险吻合”的情况下,可考虑用Onyx或NBCA胶。此时,导管应尽量接近瘘口。根据瘘口的大小,可用高浓度NBCA甚至纯NBCA,也可选用不同浓度Onyx。多条供血者,应逐一栓塞,切忌在供血动脉主干注射栓塞剂,否则,将导致瘘口未能闭塞,侧支循环建立后仍向瘘口供血,且损失再次栓塞的入路。Onyx的潜在风险为有机溶剂二甲基亚砜(dimethyl sulfoxide, DMSO)的血管毒性,治疗时要严格掌握DMSO的量及注射时间,缓慢注射达到有效闭塞病灶,选择导管时必须用与DMSO相匹配的导管系统,同时避免导管顶端埋在Onyx内过长。吸收性明胶海绵一般不用,因在体内可被吸收。对于颈内、外动脉同时参与供血的DAVF,如海绵窦区病灶,可先用上述方法栓塞颈外动脉,若颈外动脉途径失败,可经股动脉穿刺置管,将微导管在微导丝导引下进入颈内动脉分支之供血支,应用弹簧圈栓子及NBCA或Onyx栓塞,用后者栓塞时,为防止其返流到颈内动脉,需在DSA监视下低压缓慢注射,切忌用力过猛,造成正常血管的意外栓塞。在选择治疗方法时,切忌单纯结扎颈外动脉或某个供血分支,因为新的多发性侧支供血的迅速形成,反而会使病情复杂化,并失去再次栓塞的宝贵入路。

4)静脉入路的适应证:无法由动脉入路到达供血动脉瘘口处;供血动脉极为复杂,难以将所有供血动脉闭塞;静脉窦阻塞且不参与正常脑组织引流者;可耐受静脉窦球囊阻塞试验者;Cognard分型Ⅲ~Ⅴ型或Djindjian分型Ⅲ、Ⅳ型者。

具体方法包括:①经颈内静脉或股静脉途径:到海绵窦可经颈内静脉‐乙状窦‐岩上窦或岩下窦,或经颈内静脉‐面静脉‐眼上静脉;到横窦‐乙状窦或上矢状窦可通过颈内静脉‐乙状窦途径,用弹簧栓子或其他栓塞材料栓塞静脉窦闭塞瘘口。用此法治疗时,需有路标示踪技术(tracer technique),用Terumo超滑导丝导引,导管到位多不困难。②经眼上静脉途径:眼上静脉扩张者可经此静脉置管到海绵窦进行栓塞。

5)手术暴露穿刺栓塞治疗适应证:经动脉和静脉途径均难以到达病变静脉窦,如上矢状窦前中部,海绵窦区病变无法动脉途径和眼上静脉、岩上窦、岩下窦等静脉途径抵达病灶区域的,瘘口位于Galen静脉等位置深在部位的;病变静脉窦阻塞且不参与正常脑组织引流者;临床症状明显,需外科措施干预以改善症状。具体方法为:颅骨钻孔暴露(窦汇、上矢状窦等)或开颅直接暴露(海绵窦等)行静脉窦的直接穿刺或切开置管栓塞。

上述三种血管内介入治疗方法可单独应用,也可联合应用,如动脉法+静脉法栓塞治疗或动脉法+手术暴露穿刺栓塞治疗等。

6)不同Cognard分型的治疗策略:Cognard‐Ⅰ型为良性阶段,治疗侧重于有颅内杂音等临床症状严重影响患者生活的情况。当采用颈动脉压迫法治疗无效时,则应用动脉法栓塞治疗,栓塞材料选用颗粒或生物胶。由于静脉窦仍有功能性,因此,该型患者静脉窦必须保留,不能应用静脉法或外科手术闭塞。

Cognard‐Ⅱa型:应采用动脉法栓塞治疗,栓塞材料选用颗粒或生物胶。可通过多次栓塞减少瘘口血流及降低静脉高压,如动脉法栓塞效果不佳,可通过静脉法栓塞。该型患者血液逆流到静脉窦,但没有逆流到皮质静脉,因此,皮质静脉可引流进入病变静脉窦,栓塞的风险即可能闭塞功能性皮质静脉,引起静脉性梗死或静脉性出血。通常情况下,闭塞海绵窦不会造成上述影响,因为海绵窦常已经血栓形成,使引流到该处的皮质静脉分流。而横窦一般应予以保留,只有当出现严重临床症状,而且该窦的球囊闭塞试验阴性时,才考虑闭塞横窦,否则只能行静脉窦血管内支架成形术或静脉窦骨架术。

Cognard‐Ⅱb型与Cognard‐Ⅱa+Ⅱb型:因为皮质静脉逆流常伴有出血,故完全闭塞或阻断皮质静脉逆流是治疗重点。治疗可先给予动脉栓塞,或通过外科手术、静脉栓塞的方法闭塞静脉窦。

Cognard‐Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型:上述各型具有进展性,部分闭塞不能减少颅内出血的发生,治疗的目的即完全闭塞病灶部位,方式包括血管内治疗、外科手术、放疗或综合疗法。可先行动脉法生物胶栓塞,如果疗效欠佳可给予外科手术切除瘘口或夹闭引流静脉,如果能够通过静脉入路将微导管送到皮质静脉起始段,则可通过生物胶栓塞达到该病的完全治愈。

7)血管内介入治疗并发症:动脉途径栓塞的并发症主要是:①误栓:即栓塞剂通过危险吻合或返流栓塞了正常脑组织的供血动脉,可引起脑缺血、神经功能障碍,甚至危及生命;②静脉栓塞:主因栓塞剂通过瘘口后,栓塞引流静脉所致;③局部疼痛:颈外动脉栓塞后,因局部炎症反应,可出现栓塞区的局部较剧烈疼痛。

静脉途径栓塞的并发症主要是:①静脉栓塞:主因栓塞剂阻塞了正常引流静脉所致,可导致静脉性脑梗死;②静脉窦壁穿破:静脉置管时,微导管或微导丝刺破静脉窦壁所致。

手术暴露穿刺栓塞治疗并发症在静脉途径介入治疗的风险基础上,还可能出现穿刺部位出血或局部硬膜外血肿、局部感染等。

(2)开颅手术治疗:血管内栓塞失败或无栓塞指征者,手术切除不失为有效的治疗手段。其手术适应证:①合并颅内血肿,有占位效应;②动脉法或静脉法血管内途径难以到达病变部位;③颅底静脉丛型DAVF,由于无特定的可供栓塞治疗的静脉窦存在,供血动脉多、引流静脉迂曲、扩张,无法行血管内介入治疗;④引流静脉明显迂曲,呈静脉瘤样扩张,有破裂出血可能的。开颅翻骨瓣时要特别小心,因为硬脑膜上充满了动脉化的静脉血管。如瘘口位于窦壁,血管内栓塞欠佳者,可开颅切开窦壁,直接行窦内铜丝填塞,效果肯定,也可直接行引流静脉或软膜静脉选择性切断术。术中应尽量靠近瘘口切断引流静脉,并行局部硬膜切除或电烧,以防止复发。

(3)放射治疗:适用于瘘口细小复杂、血流量小、栓塞和手术困难的患者,其治疗要点为准确定位。该治疗副作用小,总剂量为30~50Gy。具体机制为放射治疗可引起局部动脉与静脉窦壁血管内皮细胞坏死、脱落、增生等炎症反应,逐渐闭塞瘘口,从而达到治疗目的。

上述三种外科治疗方法可单独应用,也可联合应用,如病灶位于大脑镰区时,该区域硬膜血管呈网状分布,供血极为丰富,单纯动脉法血管内栓塞治疗难以完全治愈;而静脉法栓塞治疗路途远,引起静脉破裂出血的风险高,因此,推荐应用动脉法栓塞加开颅手术软膜静脉结扎治疗。