中文别名 :黄斑裂孔;macular hole

黄斑裂孔(macular hole)是指发生于黄斑区的视网膜裂孔,最初为Knapp在1880年和其后的Noyes所描述[1]。为各种原因造成黄斑区视网膜组织的缺损,在视网膜内界膜至感光细胞层发生组织缺损,形成裂孔。

如黄斑区的视网膜组织完全缺损,称为 全层黄斑裂孔。如黄斑区的视网膜组织尚有部分保留,未完全缺损,则称为 板层黄斑裂孔。板层孔多为视网膜内层组织的缺失,视网膜外层组织可有不同程度的保留,因此称为内板层孔;如视网膜内层组织尚完整,只有外层组织的缺损,则称为外板层孔,此种情况可见于视乳头小凹合并黄斑部浆液性视网膜脱离的患者。

该病的患病率不高,约占人群的3.3‰,其中以不明原因的特发性黄斑裂孔最为多见(约83%),双眼患病者占6%~28%,女性多见,发病年龄多在50岁以上,也有部分发生在年龄较轻的患者。

病因及分类

一般认为,特发性黄斑裂孔可能与玻璃体牵拉有关。除特发性黄斑裂孔外,尚有其他原因所致者,如外伤、高度近视、囊样黄斑水肿、炎症、视网膜变性类疾病、黄斑前膜和日蚀性视网膜病变等。

1.特发性黄斑裂孔

无明显可查的病因,排除眼底本身的疾患而出现的黄斑裂孔。在此类患者中,心血管病的发病率高,因此认为,黄斑裂孔的发病可能与脉络膜缺血有关。另外发现在用雌激素治疗或者行子宫切除术后的患者,黄斑裂孔的发病率高,因此认为性激素可能与黄斑裂孔的发病有关。1924年,Lister首次提出玻璃体牵拉与黄斑裂孔形成密切相关,自此,人们开始注意到玻璃体在黄斑裂孔发病时所起的重要作用,并逐渐认为玻璃体对黄斑区视网膜的纵向牵拉是黄斑裂孔的发病原因。1988年,Gass[2]对特发性黄斑裂孔的发病机制提出了革命性的见解,认为黄斑中央凹前的玻璃体切线方向牵拉是特发性黄斑裂孔形成的主要原因,为采用玻璃体手术治疗黄斑裂孔提供了理论基础。通过玻璃体切除,特别是剥除玻璃体后皮质、视网膜前膜或内界膜,松解黄斑裂孔周围的牵拉,使大部分病例裂孔闭合,某些病例术后视力明显提高。

2.变性

高度近视、老年性退行性病变、中心性视网膜脉络膜病变和血管性疾病,如视网膜中央静脉阻塞等都可引起黄斑部囊样变性,随着病程延长,囊壁越来越薄,终于破裂形成裂孔。

3.外伤

严重的眼球震荡伤或挫伤可使正常的黄斑破裂,产生裂孔。激光治疗时的误伤以及强烈的日光照射,均可导致黄斑裂孔的形成。

黄斑裂孔的临床病理可表现为①黄斑中心凹陷处视网膜组织缺失;②黄斑裂孔周围神经上皮脱离;③感光细胞发生萎缩;④黄斑囊样改变;⑤类似于玻璃膜疣的黄色点状沉着物附着于RPE表面;⑥出现视网膜前星形细胞膜。

手术治疗

1.手术方式

黄斑裂孔的手术治疗以前是一个禁区,只有在有较大范围的周围视网膜脱离时才考虑。近年来随着对黄斑裂孔发病机制的研究进展,认识到黄斑裂孔的形成与玻璃体对黄斑中心凹切线方向的牵拉密切相关,因此,通过玻璃体切除手术解除切线方向牵拉来治疗黄斑裂孔已被广泛采用。

手术目的为解除玻璃体对黄斑牵拉,对Ⅰ期患者,切除玻璃体特别是去除黄斑区前的玻璃体后皮质,可使已脱离的黄斑中央小凹复位。对已形成全层黄斑裂孔的患者,手术目的则是多方面的,包括解除玻璃体对黄斑牵拉、剥离与黄斑裂孔发病相关的黄斑前膜或视网膜内界膜、眼内气体填充促进裂孔愈合等。术中可采用染料对视网膜内界膜进行染色、应用自体血清或自体浓缩血小板等生物制剂,对黄斑裂孔闭合是否有帮助尚有争议,在黄斑裂孔性视网膜脱离的病例,若多次手术视网膜不复位,可于裂孔周围激光光凝,防止视网膜脱离,但并不能改善黄斑功能。

2.适应证

(1)治疗性玻璃体切除术:目的在于促使黄斑裂孔闭合及裂孔周围视网膜浅脱离复位。明确诊断为Ⅱ~Ⅳ期特发性黄斑裂孔,视力明显下降(0.05~0.4)、有明显的视物变形并愿意接受手术者可行玻璃体切除术。当黄斑裂孔形成时间在1年以内时,建议患者积极手术治疗。

(2)预防性玻璃体切除术:目的在于预防先兆黄斑裂孔(impending macular hole)发展为全层黄斑裂孔。“Impending macular hole”的英文原意为即将发生的黄斑裂孔,意指尚未发生真正黄斑裂孔的先兆病变,本文简称为先兆黄斑裂孔。在Gass对黄斑裂孔的分期中,先兆黄斑裂孔属Ⅰ期,包括黄色点状病变的Ⅰa期及黄色环状病变的Ⅰb期。黄斑区玻璃体皮质切线方向的牵拉是此期黄斑裂孔发生、发展的重要病理机制。研究证实,通过玻璃体手术切除黄斑区玻璃体后皮质以缓解牵拉,可预防病变继续发展至黄斑全层。由于至少1/3的Ⅰ期黄斑裂孔可自发缓解,所以应慎重选择手术病例,应仅对具有发展为全层黄斑裂孔的高危患者进行手术。

玻璃体切除是否可以预防全层黄斑裂孔形成尚无定论。美国一项多中心、随机、对照临床研究结果,对于Ⅰ期黄斑裂孔患者,玻璃体切除组与未手术观察组比较,全层黄斑裂孔发生率分别为37%和40%(P=0.81),由于所观察病例数尚少,目前还不能肯定预防性手术的疗效。因此,拟行预防性玻璃体切除手术治疗Ⅰ期黄斑裂孔需权衡利弊,手术的“利”为缓解玻璃体对黄斑的机械牵拉,而“弊”则为手术可能带来的风险,包括:手术操作可能引起全层黄斑裂孔、周边视网膜医源性裂孔、视网膜脱离、感染、晶状体混浊等。

3.手术方法及进展

传统手术技术为标准三通道经睫状体平坦部玻璃体切除术,行人工玻璃体后脱离、次全切除玻璃体、剥离黄斑前膜或黄斑区视网膜内界膜,玻璃体腔填充物填充。术毕,患者俯卧位。

(1)微创玻璃体手术:2002年,25G经结膜无缝合玻璃体切除手术系统问世。2003年,23G无缝合玻璃体切除系统被用于玻璃体手术。目前,这两种玻璃体切除设备已被应用于特发性黄斑裂孔手术中。

Kusuhara等[4]比较了23G与25G经结膜无缝合玻璃体切除治疗特发性黄斑裂孔的效果,观察指标包括裂孔解剖闭合率,术后最佳矫正视力,以及医源性视网膜裂孔、玻璃体积血等并发症的发生率,发现23G玻璃体切除系统比25G系统更加安全有效。

(2)内界膜染色技术:内界膜剥除多使用内界膜染色技术,染色剂有台盼蓝(trypanblue)、亮蓝G(brilliant blueG,BBG)、溴酚蓝(bromphenol blue,BPB)、芝加哥蓝(Chicago blue,CB)、曲安奈德(triamcinolone,TA)以及吲哚青绿(indocyanine green,ICG)等。

Schumann等[5]比较了96例分别使用台盼蓝、亮蓝G、溴酚蓝、芝加哥蓝以及吲哚青绿染色后剥下的内界膜的形态学变化,发现使用前4种染色剂剥下来的内界膜形态学变化显著少于吲哚青绿染色的内界膜。

吲哚青绿对视网膜的毒性一直颇具争议。Rodrigues等[6]分析了1998年至2005年的关于吲哚青绿用于玻璃体腔的毒性报道,发现多数结果支持吲哚青绿对视网膜有剂量依赖的毒性。他们建议使用较低浓度的吲哚青绿,避免其接触到裸露的视网膜与视网膜色素上皮细胞,并减少其在玻璃体腔存留的时间等方式来减小吲哚青绿对视网膜的毒性。

曲安奈德不能使内界膜着色,但可以使其变得容易辨认。Tewari等[7]使用曲安奈德辅助进行了37例内界膜剥除,发现该方法安全、有效,黄斑裂孔闭合率、术后最佳矫正视力等结果都不低于以往其他内界膜染色剂的报道。此外,曲安奈德的价格远低于吲哚青绿,有利于降低手术成本。

(3)玻璃体填充物:玻璃体腔填充物主要有硅油和气体两种,有观点认为膨胀气体的再次手术率更低,并且视力预后较好[8]。膨胀气体主要有SF6与C3F8两种,Kim等[9]比较了79例分别使用两种气体填充的手术效果,发现黄斑裂孔闭合率、白内障发生率等无显著差异。眼内填充物需要术后保持一定时间的俯卧位,这被认为是确保黄斑裂孔闭合的重要措施,但时间的长短目前尚无定论,文献中提到的从24小时到至少5天不等[10~12]。

Schurmans等[13]使用重硅油填充治疗了54例Ⅲ期与Ⅳ期特发性黄斑裂孔,术后半年黄斑裂孔封闭率100%,视力平均提高了5行。重硅油的优势在于术后不必俯卧,患者感觉更加舒适。

4.手术并发症

治疗特发性黄斑裂孔的手术并发症包括核性白内障、视野缺损、一过性高眼压、医源性视网膜裂孔产生、黄斑裂孔扩大、光毒性引起的视网膜色素上皮病变、血管阻塞以及眼内炎等。其中核性白内障的发病率最高,可达12%~90%,文献报道约33%的病例在首次手术后5~16个月需要进行白内障摘除和人工晶状体植入术,在黄斑裂孔闭合眼,视力可恢复到玻璃体手术前的视力或更好。

视野缺损也是报道较多的并发症之一,多发于颞下周边,中央视野无影响,因此多数无明显症状,部分可自行消失,与年龄、性别、裂孔分期等情况无关,可能的病因包括了灌注气体导致的视网膜机械损伤。

约17.4%的手术眼发生一过性高眼压,多发生在术后3周内,主要由气体膨胀所致,一般对症治疗即可。

手术当中尽量避免医源性视网膜裂孔的产生,如果出现医源性裂孔,应尽可能采用激光封孔取代冷凝封孔,以降低黄斑前膜等术后并发症的发生。

5.手术评估及预后

黄斑裂孔视力下降的主要原因有以下几点:①裂孔处无视网膜感光细胞;②裂孔周围视网膜浅脱离;③裂孔周围囊样水肿;④裂孔周围视细胞不同程度变性。通过玻璃体切除手术松解裂孔前、后方向以及切线方向的牵拉,从而消除病因。玻璃体腔气体填充促使黄斑裂孔闭合,有利于视网膜神经上皮复位,因而可以改善视力及视物变形等症状。

对于采用不同手术方法治疗黄斑裂孔的疗效,不同的研究结果不尽相同。Kelly等单纯使用玻璃体切除术(52例),裂孔闭合率为58%,视力提高2行以上者为42.3%,2年后该作者的病例累积达170例,此时的裂孔闭合率为73%,视力提高2行以上者为55%。根据Yooh等[14]的观点,ILM内表面成肌纤维细胞牵拉是特发性黄斑裂孔进展的主要原因,因此得出结论,玻璃体切除联合内界膜剥离即可获得较高的手术成功率,近年来相关的报道也不断证实此观点。Christensen等[15]的一项随机对照临床试验结果表明,对于Ⅱ期与Ⅲ期特发性黄斑裂孔,内界膜剥除后黄斑裂孔封闭率显著高于不剥除内界膜组(Ⅱ期黄斑裂孔,100%比55%,Ⅲ期黄斑裂孔,91%比36%)(图16-7,8)。

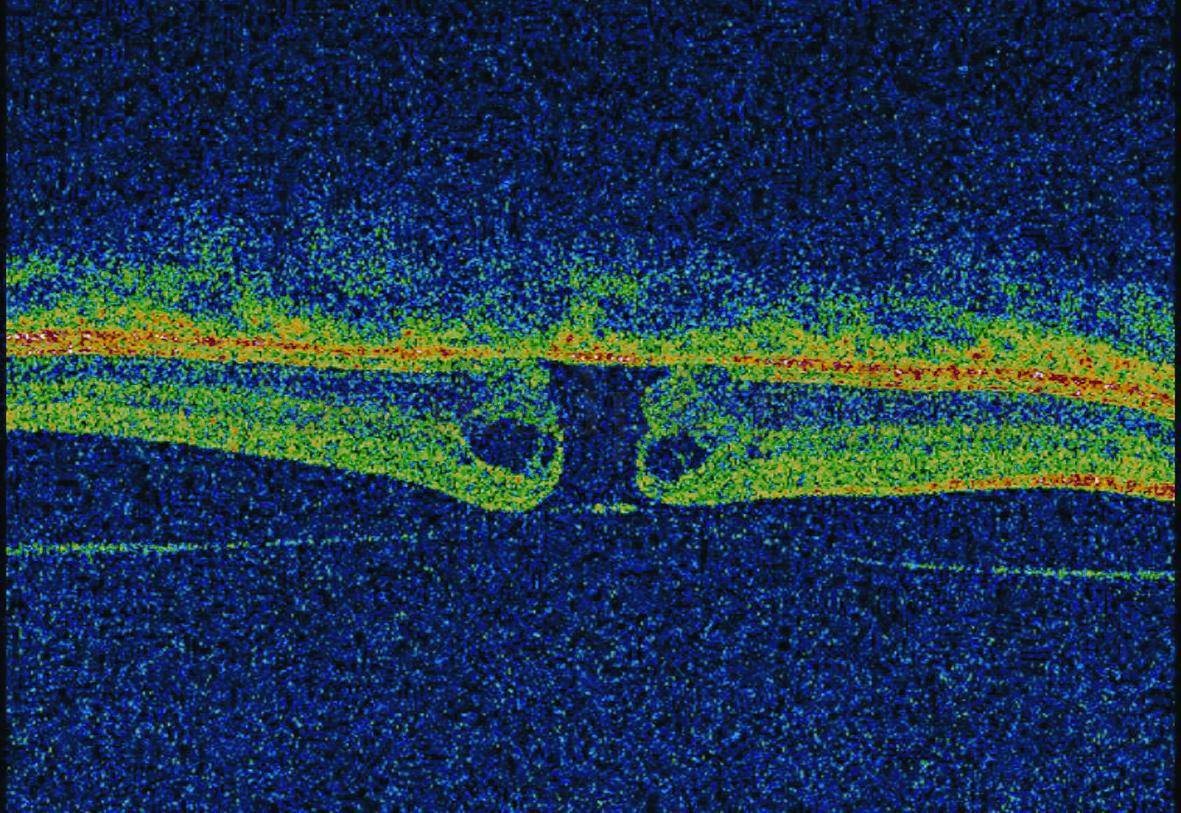

图16-7特发性黄斑裂孔Ⅳ期术前

OCT见黄斑区神经上皮全层裂孔,边缘视网膜水肿,玻璃体完全后脱离

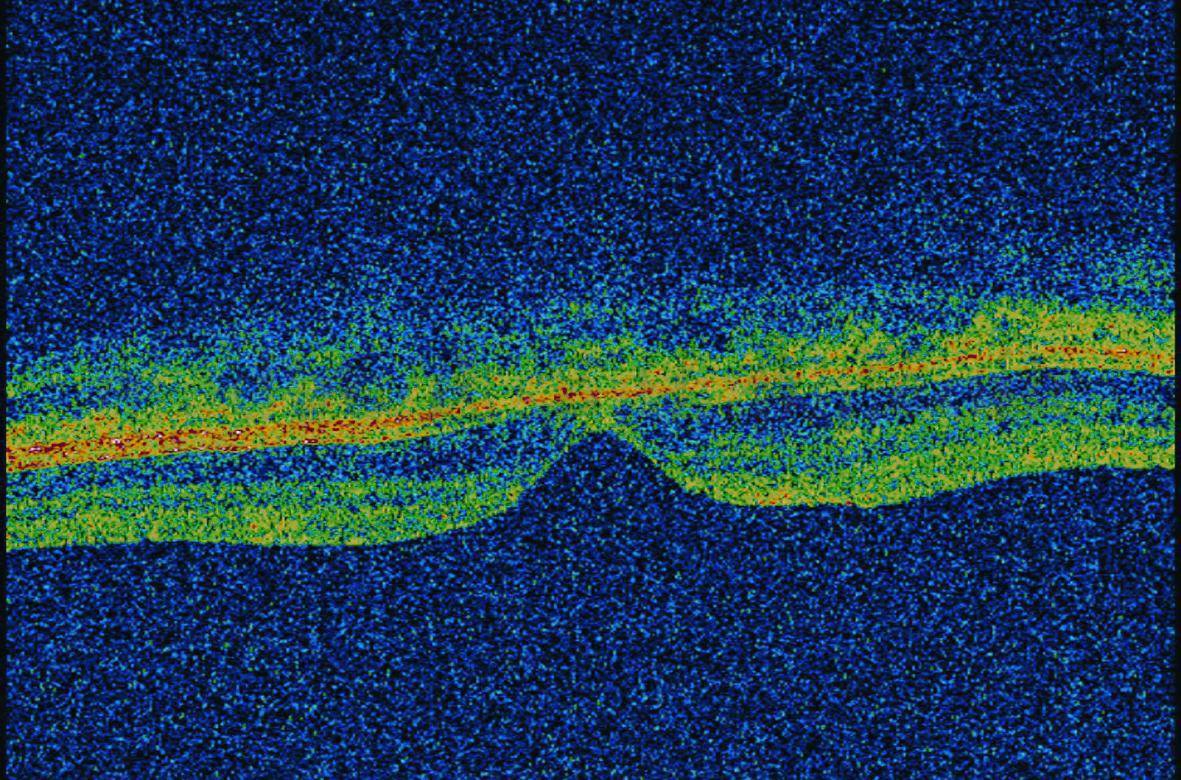

图16-8图16-7手术治疗后复查

OCT见黄斑区裂孔愈合,中心凹出现,但IS/OS层信号仍有局部缺失

影响手术预后的因素有如下几点:①裂孔是否闭合,裂孔闭合差者视力恢复不满意。术后裂孔是否完全闭合,可能与术中黄斑前玻璃体后皮质是否清除干净、裂孔周围的膜是否剥除、裂孔周围是否还有张力以及与患者术后头位保持有关:②术后并发症的出现对视力恢复亦有影响,如白内障形成、发生医源性裂孔时经巩膜外冷冻出现视网膜前增生膜等;③术中在黄斑裂孔区操作时注意避免对黄斑区视网膜组织的器械损伤。

随着OCT技术的进展,人们对特发性黄斑裂孔预后的认识也不断加深。Inoue等[16]使用频域OCT对53例术后黄斑裂孔闭合的患者进行检查,发现光感受器内节与外节的连接可能对黄斑裂孔术后视力恢复起重要作用。术后内、外节间连接缺损越严重,视力预后越差。随着时间发展,内、外节间的连接可以部分恢复,但通常不能完全恢复。对部分板层裂孔的观察中发现,即使内、外节间连接无破坏或破坏区域很小,视力仍有明显下降,说明光感受器细胞的损伤并不是视力下降的唯一因素。