中文别名 :慢性筛窦炎;chronic ethmoidal sinusitis

鼻生理学的研究表明,随气流进入鼻腔的病原体及抗原颗粒多沉积于中鼻甲及中鼻道前端。筛窦因其位置及解剖特点容易反复受到感染而转为慢性,特别是中组筛窦。慢性筛窦炎(chronic eth moiditis)常伴病变周围粘膜肿胀,形成息肉或累及上颌窦和额窦,故慢性筛窦炎多与上颌窦炎或额窦炎同时存在。慢性筛窦炎以鼻塞、脓涕、明显的嗅觉障碍及鼻根部胀痛或闷胀感为主要症状。X 片和CT 显示筛窦病变。

慢性筛窦炎多数需手术治疗,特别是伴有高位鼻中隔偏曲、中鼻甲肥大、泡性中鼻甲、鼻息肉以及其他影响鼻窦通气引流因素者,保守治疗多仅能部分缓解症状。

1.保守治疗

(1)血管收缩剂喷鼻,粘膜肿胀者加用类固醇制剂(如二丙酸倍氯米松)喷鼻,以促进鼻窦通气及引流。

(2)变压疗法(displacement therapy)此法1914年由Proetz 倡用,对小儿尤为适用。

方法:①1%麻黄素喷鼻收缩鼻粘膜。②患者仰卧于治疗台上,肩与台缘相齐,头尽量向后垂下,使下颌与外耳道同处垂直线上,治疗者位于患者头端。③自前鼻孔滴入2 ml 0.5%麻黄素液于患侧鼻腔,使药液能淹没各鼻窦开口。④调节吸引器负压不大于180 mmHg,用橄榄头胶管接于吸引器上,治疗者将橄榄头塞于患者患侧前鼻孔,另一手按住对侧前鼻孔,令患者均匀地发“开-开-”声,以软腭将鼻咽与口咽间封闭。“开”声停止移去塞于患侧前鼻孔橄榄头,如此反复进行,使鼻腔和鼻窦发生正负压交替变化,将药液吸入鼻窦腔内。⑤一侧完毕后,依同法施于对侧。治疗完毕,患者坐起,吐出口内及鼻内药液及分泌物,部分药液留于鼻窦内。

本法治疗隔日一次,必要时药液内可加用0.3%庆大霉素或0.15%杆菌肽等。经4~5次治疗仍无效者应手术治疗。

2.手术治疗

(1)鼻内筛窦切除术:

适应证:①慢性筛窦炎伴中鼻甲肥大、息肉样变或中鼻道息肉者。②慢性筛窦炎经保守治疗无效者。③筛窦炎疑有或已有眶内或颅内并发症时。④用于额窦或蝶窦手术的先行步骤。

手术方法:患者取半卧位,局部麻醉为主,必要时可辅以强化麻醉。方法有二:

术式一 莫晓手术(Mosher operation)(图1-7-4)①先部分切除肥大的中鼻甲及鼻腔内息肉,以莫晓刮匙(Mosher curet)置于鼻腔外侧壁中鼻甲前端鼻丘部,用匙刃向外压入鼻丘气房或漏斗周围气房,继将刮匙下刮,除去骨隔。②再用匙刃向后轻轻压破骨隔,自前向后自上向下,由内向外边刮边前进,刮碎全部有病变的筛房,并取出破碎的骨片及病变组织。术中注意匙刃向外、向上时,不可过于用力,以免损伤眶纸样板或颅底。③用刮匙或筛窦钳取净窦内骨片、息肉及病变组织,仅留眶纸样板和顶壁,此时蝶窦开口和额鼻管开口均易看到。④出血不多者无需填塞,只放适量明胶海绵即可。出血时可填压凡士林纱条或碘仿纱条。填压时注意勿过于用力,且不宜过深。

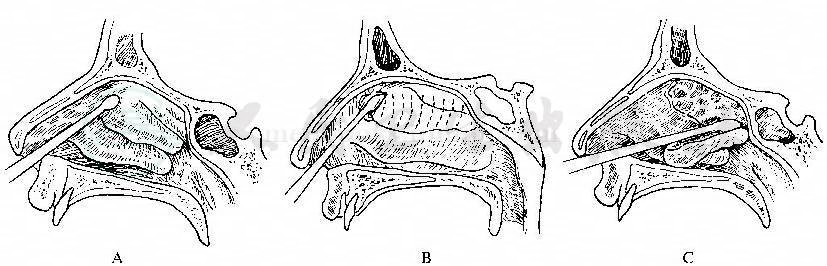

图1-7-4 鼻内筛窦切除术方法之一(Mosher 手术)

A.刮匙进入筛房的部位 B. 刮除病变筛房及中鼻甲 C. 刮除的病变组织堆集在下鼻甲上方

本术式因手术操作部位狭小且深在,术中必须保证充分照明并用浸有肾上腺素的棉片充分止血,随时吸除术腔血液及分泌物,严禁盲目操作。手术应始终在中鼻甲外侧进行,且勿超越筛骨水平板(依中鼻甲附着处可作定位),对筛顶高于筛骨水平板者,术中尤应谨慎操作,以免引起并发症。

术式二 ①将中鼻轻向内上骨折移位,显露出钩突及筛泡。②用小骨钳咬开筛泡,去除筛泡骨壁,并由此向后、向下、向外咬除所有病变筛房,依次清理至眶纸样板、筛顶直达蝶窦前壁,如蝶窦亦有炎性病变可同时扩大窦口。③以上翘式筛窦骨钳向上、向前咬除前筛及额隐窝周围的筛房,使全部气房成一大的空腔。此时额窦开口亦易看到,用探针经此可探入额窦。④依出血情况术腔填放明胶海绵或凡士林纱条止血。

术后处理:①全身应用抗生素及止血药物。②术腔填塞纱条24~48小时取出。③术后每日或隔日清洁术腔。④术后每日用温盐水冲洗鼻腔,滴用1%链霉素液,一日3~4次;1%麻黄素液,一日3次。

术后并发症:①出血 术后出血一般量不多,填塞即可止血。②眼睑皮下气肿、淤血 系因眶纸样板受损所致。密切观察,数日后可自行消退,淤血较重者可局部行理疗,促进血液吸收。③眶内出血 多因筛动脉损伤破裂引起,可在损伤时立即发生,也可术后数小时出现眼球突出,眼睑肿胀淤血,球结膜下淤血,但无疼痛。如无视力改变,可即行眼外眦切开,患眼加压包扎,同时应用止血药,密切观察。尚有报告眶内小血肿,自鼻内切除部分眶纸样板以达减压。如出现视力下降,应急行鼻外眶减压术。于内眦内侧做切口,分离眶内侧骨膜,清除血块及积血,结扎筛动脉并凿除部分眶纸样板,以便向鼻内引流。④失明 术中损伤视神经所致,应减压。⑤眶内感染 系因感染扩散进入眶内,患者高烧,眼睑红肿,眼球突出、疼痛。应立即改用广谱抗生素,必要时加用灭滴灵等。眶内脓肿形成,应及时切开引流。⑥颅内感染 如脑膜炎、脑脓肿等。为手术损伤颅底或鼻腔感染经由血管或神经周围淋巴鞘传入颅内发生。术中如损伤筛顶,术后应予大量广谱抗生素,鼻腔不予填塞,密切观察之。如已形成脓肿应及早手术引流或行脓肿切除术。

此外,鼻腔急性炎症时,应避免施行手术,减少术后感染的机会。

(2)鼻外筛窦切除术:

鼻外径路施行筛窦切除术,可于术中直视颅底及眶内侧壁较鼻内筛窦切除术安全,同时可看清蝶窦口周围结构及边缘,行蝶窦手术亦较容易,但处理前组筛窦及额隐窝的病变则较困难。

适应证:①慢性筛窦炎施行鼻内筛窦切除无效者。②慢性筛窦炎伴眶内侧壁腐烂,筛窦外皮肤红肿并有波动或已形成瘘管者。③慢性筛窦炎伴眶内、颅内并发症者。④慢性筛窦炎合并有额窦炎时,多采用鼻外径路。⑤筛窦良性肿物或有异物存留。

手术方法:①切口:缝合眼上下睑后,自眉下缘在眼内眦与鼻根间作一弧形切口,约2c m 长(图1-7-5)。②剥离:用骨膜剥离子沿骨壁弯度进行剥离,将内眦韧带连同骨膜一并剥起,暴露泪骨、上颌骨额突,部分鼻骨及部分筛骨纸板,将泪囊剥出但勿剥破。③自泪骨处凿开骨壁进入前筛房,继以咬骨钳扩大骨孔,使能看清筛窦内病变,并予以清除之。打开前后组筛窦全部气房并清除骨隔及残余病变,中鼻甲应予保留。如中鼻甲明显肥大或息肉样变,亦应酌情行烧灼,外侧部部分切除或中鼻甲成形术(见前节),在保证中鼻道通畅引流的前提下,尽量保留中鼻甲。④如额窦同时有病变或感染,可经筛窦将与筛房相隔的额窦底打开,清除额窦内病变,尽量保留正常或轻度改变的粘膜。扩大额鼻管放置硅胶管或橡皮管引流;若蝶窦有病变,可在清除后筛窦病变后,经筛窦打开蝶窦前壁,即蝶筛板,或经蝶窦自然孔,扩大开窗引流。⑤填塞油纱条自鼻腔引出,缝合骨膜及切口。

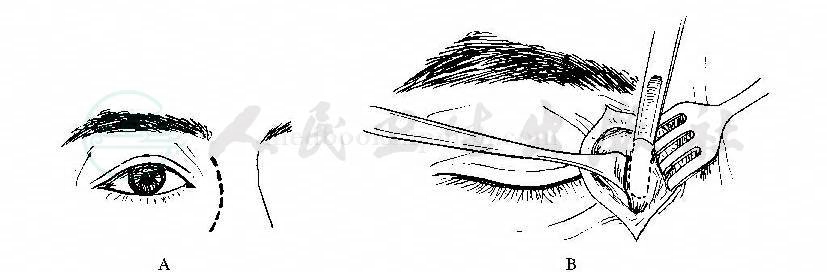

图1-7-5 鼻外筛窦切除术

A.切口自眉内端起,稍呈曲线,止于眶下缘平面 B.从骨膜下分离,暴露手术区,用小圆凿凿开泪骨,并用咬骨钳咬除部上颌骨额突及筛骨纸板

术后处理:①术后给予抗生素。②术后24~48小时取出鼻内填塞之纱条,并予1%链霉素或0.25%氯霉素及1%麻黄素或1%呋喃西林麻黄素滴,一日3~4次。③术后冲洗鼻腔,每日一次。④术后6天拆除缝线。

(3)经上颌窦筛窦切除术(图1-7-6):

适应证:慢性上颌窦炎、筛窦炎同时存在,需行上颌窦根治术者。

手术方法:①先行上颌窦根治术,清理上颌窦病变并完成下鼻道开窗。但在凿上颌窦前壁时,多凿除眶下孔内上方骨质,咬去上颌骨额突下部,以便暴露筛房区。②用骨凿或刮匙打开上颌窦内上角筛上颌窦交界处(窦口后窝)的骨壁,进入后筛房,继由此向前、内、后侧扩大,清除筛房间隔及病变。注意勿将蝶上筛房处病变遗漏。③咬除中鼻道息肉组织,暴露并开放筛泡,以咬钳经后筛房斜向后上进入蝶窦。④抗生素油膏纱条或凡士林纱条填塞上颌窦腔,并经下鼻道开窗处由前鼻孔引出。⑤缝合切口,面颊部压以纱布卷。

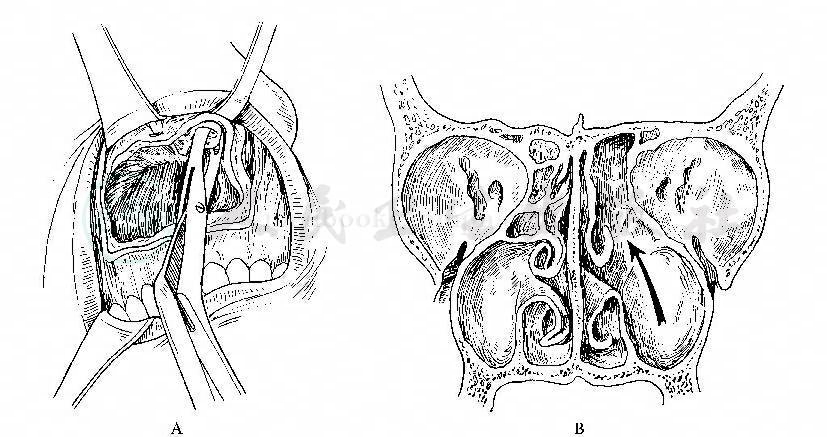

图1-7-6 经上颌窦进行筛窦手术

A.依上颌窦根治手术凿开上颌窦,并扩大其前壁的内、上部。用咬钳从上颌窦腔的内上角开放后筛房,并逐步深入清除其病变组织 B.筛房已清除,示术腔与上颌窦腔畅通

术后处理:同上颌窦根治术。

术后并发症:同上颌窦根治术及鼻内筛窦切除术。

近年国内外已广泛应用鼻内窥镜完成此类手术,大量报告效果良好,但少数上颌窦内粘膜病广泛且严重者,仍需采用此型手术。作者应用鼻内窥镜双径路手术,针对上颌窦内病变广泛且不可逆者,收到较满意的疗效。鼻内镜下经鼻泪管前后入路,治疗上颌窦炎亦收到较好疗效,均为有益的尝试。