英文名称 :urticarial vasculitis

中文别名 :低补体血症血管炎;低补体症血管炎荨麻疹综合征

荨麻疹性血管炎(urticarial vasculitis,UV)是一种多系统受累的疾病,由Agnello等在1971年首先提出,临床皮损为荨麻疹样,组织学为白细胞碎裂性血管炎。毛细血管后小静脉内免疫复合物沉积可能是其病因。UV有3个不同的综合征:正常补体性UV、低补体血症性UV和低补体血症性荨麻疹性血管炎综合征(hypocomplementemic urticarial vasculitis syndrome)。

UV的病因尚不完全清楚,多数学者认为与结缔组织病,尤其是系统性红斑狼疮(SLE)相关。荨麻疹性血管炎是一种病谱性疾病,有些患者症状轻微,有些则有严重的系统表现。

1.Ⅲ型变态反应

有些UV发病与抗原-抗体复合物有关,即Ⅲ型变态反应。但多数患者病因不清。

2.与系统疾病相关

UV,特别是低补体血症性UV常与多种系统疾病相关,或本身就是这些疾病的前驱表现,包括SLE、病毒感染、冷球蛋白血症、药物反应、干燥综合征、乙型/丙型肝炎、莱姆病、传染性单核细胞增多症、IgA骨髓瘤、丙种球蛋白病、血清病、炎症性肠病、良性或恶性血液病。有人推测低补体血症性UV是SLE的一种表现。

3.其他

也有人报道UV与妊娠、运动和使用可卡因有关。有报道使用氨甲蝶呤可加重病情。

表现为白细胞碎裂性血管炎。典型病变为轻度或灶状纤维素样改变,伴有少量中性粒细胞和散在的核碎裂,血管炎本身病变的程度较轻,有时可见显著的坏死性血管炎。还可见淋巴细胞为主的血管周围浸润。有学者指出UV的组织病理改变是一个连续的谱系。

国外对典型的UV活检发现,淋巴细胞和嗜酸性粒细胞浸润比白细胞碎裂性血管炎更常见,86.4%以淋巴细胞浸润为主,只有13.6%为白细胞碎裂性血管炎伴中性粒细胞浸润。

血沉加快、低补体血症(血清中CH50、C2、C3、C4)降低、自身抗体阳性(ANA、ENA、dsDNA、SSA、Sm)、类风湿因子阳性、循环免疫复合物增高。直接免疫荧光(DIF)示基底膜带和血管壁有免疫球蛋白(主要为IgM,其次是IgG及IgA)和补体C3沉积。尿常规检查有血尿、脓尿和蛋白尿。低补体血症性UV患者多数有内皮细胞自身抗体。

还应筛查乙型/丙型肝炎病毒和肝功能。根据症状,有些患者需接受胸片、肺功能、视力和裂隙灯检查。

1.监测并治疗系统疾病

如SLE、低补体血症性荨麻疹性血管炎综合征、干燥综合征和混合性冷球蛋白血症。SLE的治疗方案通常对某些低补体血症性UV患者也有效,包括小剂量泼尼松、羟氯喹、氨苯砜或其他免疫调节剂。对于严重的低补体血症性荨麻疹性血管炎综合征患者,尤其是合并肾小球肾炎或其他器官严重受累的患者,可能需要大剂量糖皮质激素或生物制剂(如肿瘤坏死因子拮抗剂)。慢性阻塞性肺病等需内科协同处理。

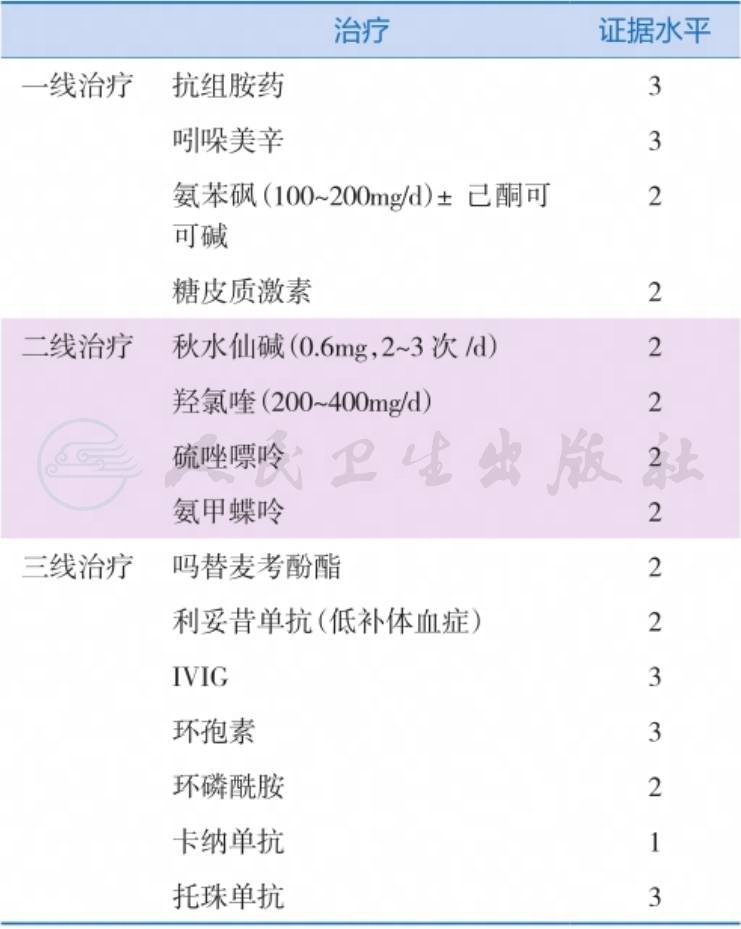

依次使用抗组胺药(通常无效)、非甾体抗炎药、秋水仙碱、氨苯砜、羟氯喹、糖皮质激素、免疫抑制剂(表3)。

表3 荨麻疹性血管炎(UV)患者的循证治疗推荐

2.原发病治疗

环孢素可使合并慢性阻塞性肺病(GOPD)的低补体血症性荨麻疹性血管炎综合征患者的气道阻塞症状稳定并逆转。

伴有症状性冷球蛋白血症的丙型肝炎病毒(HCV)感染可用α干扰素和利巴韦林治疗。

3.继发性和特发性UV治疗

己酮可可碱、羟氯喹(200mg,2 次 /d),泼尼松(>40mg/d)、吲哚美辛(25~50mg/次,3~4次 /d)、秋水仙碱(0.6mg/次,2~3次 /d)、氨苯砜(200mg/d)和小剂量氨甲蝶呤均有效。仅用抗组胺药疗效不佳。