英文名称 :viral enteritis

是一组由多种病毒引起的急性肠道传染病。其中研究较多的是轮状病毒(rotavirus,RV)肠炎和诺如病毒(norovirus,NV)肠炎。此外,肠腺病毒、星状病毒及杯状病毒等亦可引起肠炎。各种病毒所致肠炎的临床表现基本类似,起病急,可有发热、恶心呕吐及腹泻稀水样便。一般病程短、病死率低。但病情严重者可出现脱水及电解质紊乱。

1.轮状病毒

是最为常见的病原。为双链RNA病毒,属呼肠病毒科轮状病毒属。根据其VP1抗原分为A~G 7个群,其中A、B和C群可感染人类,A群主要侵犯婴幼儿,人工喂养比母乳喂养者更易发病。患者和无症状带毒者是主要传染源,经粪-口或口-口传播,亦可通过飞沫及生活接触传播。秋冬季节多发,流行季节的婴幼儿腹泻80%由轮状病毒引起,但热带地区季节性不明显。

2.诺如病毒

属于人类杯状病毒科诺瓦克样病毒属,是单股正链RNA病毒。有GⅠ~GⅤ 5个基因型,其中GⅠ、GⅡ和GⅣ可感染人类。患者及健康携带者为传染源。粪-口途径是主要传播方式,水源及食品被该病毒污染可引起暴发流行。秋冬季多发,多见于年长儿,5岁以下感染多呈散发趋势,可反复感染。

3.星状病毒

人星状病毒为无衣壳单股正链RNA病毒,属于星状病毒科哺乳动物星状病毒属,有8个血清型。主要经粪-口传播,多见于2岁以下尤其是1岁以下婴幼儿。温带地区冬季好发,热带地区雨季多见,一般为散发,也可暴发流行。

4.肠腺病毒

腺病毒40型和41型被称为肠腺病毒,属于腺病毒F亚组。为双股DNA病毒。通过人与人接触传播,也可经粪-口途径及呼吸道传播。感染普遍,多见于5岁以下儿童,85%以上感染者小于3岁。本病无明显季节性,夏秋季略多,可呈暴发流行。儿童感染后可获得持久免疫力。

5.肠道病毒

多由柯萨奇病毒A组4型、B组3、4型,埃可病毒2、3、6~9、11~14、18~20和22~24型引起。主要通过生活接触经口途径感染,冬夏季均可发生,婴幼儿易感,可在产科和儿科病房、幼儿园及家庭内传播流行。

1.实验室检查

外周血白细胞多为正常。大便常规:偶有少量白细胞,可见脂肪球。

2.病原学检查

(1)电镜或免疫电镜:直接找病毒颗粒。

(2)病毒抗原检测:用用免疫标记技术如ELISA法或胶体金免疫层析法检测粪便上清液中病毒抗原。

(3)分子生物学检查:用核酸杂交法、PCR或RT-PCR法可检测粪便中病毒特异性DNA或RNA片段。

(4)凝胶电泳分析:用聚丙烯橡胺凝胶电泳(Polypropylene amide gel electrophoresis,PAGE)检测轮状病毒11个片段的dsRNA可鉴定其群别。

主要采用饮食疗法、液体疗法、对症治疗和纠正脱水及电解质紊乱。

1.饮食疗法

母乳喂养婴儿继续哺乳,暂停辅食;人工喂养儿建议改为去乳糖奶方,腹泻好转后恢复原有喂养方式。呕吐严重可暂时禁食4~6小时,但不禁水。

2.肠黏膜保护剂

常用八面体蒙脱石散,腹泻停止后可停用。如果稀水便严重可适当加量。

3.微生态制剂

可选用双歧杆菌、乳酸杆菌、芽胞杆菌、酪酸梭菌及布拉酵母菌等活菌制剂。

4.补锌治疗

能进食后应立即补锌。6个月以下婴儿每天补充元素锌10mg,6个月以上婴儿每天补充元素锌20mg,疗程10~14天。

5.液体疗法

分为口服补液和静脉补液。

(1)口服补液:适用于中度以下脱水且呕吐不严重者;也可用于重度脱水快速补液后的补液。有明显休克、心肾功能不全或其他严重并发症者及新生儿不宜口服补液。主要用于补充累积损失量和继续损失量:①累积损失量:轻度脱水50~80ml/kg,中度脱水80~100ml/kg;②继续损失量:遵循丢多少补多少的原则。WHO推荐采用低渗型口服补液盐(ORS)配方。采用少量多次(每5~10分钟1次,每次10~20ml)方法,在8~12小时完成。在口服补液过程中要随时观察病情变化,4小时后重新评估脱水情况,如病情加重,随时改用静脉补液。

(2)静脉补液:适用于严重呕吐、腹泻伴中、重度脱水的患儿。输液的种类、量和速度根据脱水程度和性质来决定。在补液过程中每1~2小时评估脱水程度,随时调整补液速度,一旦可以口服补液,即改为口服低渗ORS。常用简易配制的静脉补液混合溶液(表1)。

表1 几种混合液的简便配制

续表

注:为了配制简便,加入的各液量均为整数,配成溶液是近似浓度。

1)第1天补液方案

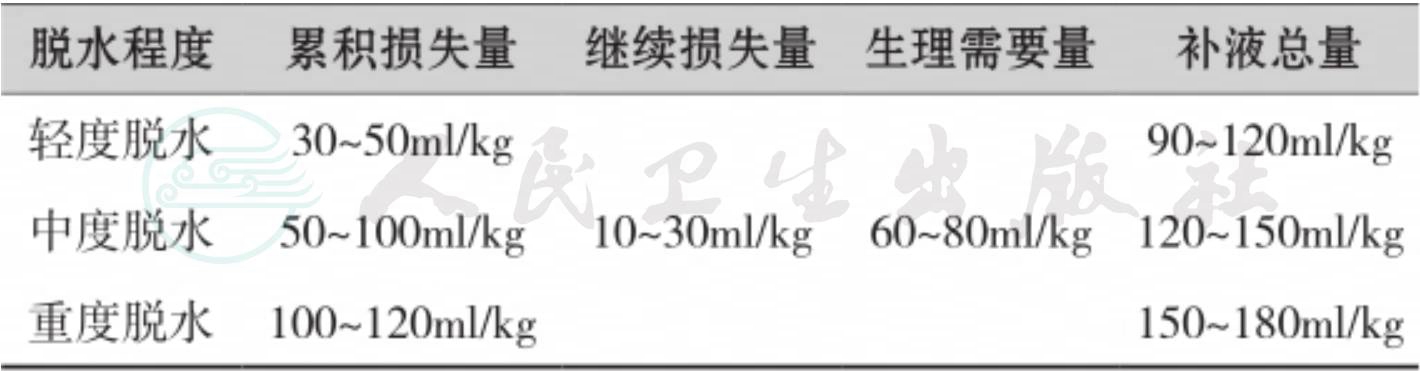

i)补液量:补液总量=累积损失量+继续损失量+生理维持液(表2)。先按1/2~2/3计算量给予,余量根据病情决定。营养不良、肺炎、心肾功能不全和学龄期儿童(其体液组成已接近成人),补液总量应酌减1/4~1/3。

表2 第1天静脉补液量

ii)补液的种类:低渗性脱水(血钠<130mmo1/L)给予2/3张(4∶3∶2含钠液);等渗性脱水(血钠130~150mmo1/L)给予1/2张(2∶3∶1或1∶1含钠液);高渗性脱水(>150mmo1/L)给予1/5~1/3张(1∶4或1∶2含钠液)。未知血钠浓度时可先按等渗脱水补液。一旦脱水纠正、血电解质正常后,应改用1/5~1/4张液体。

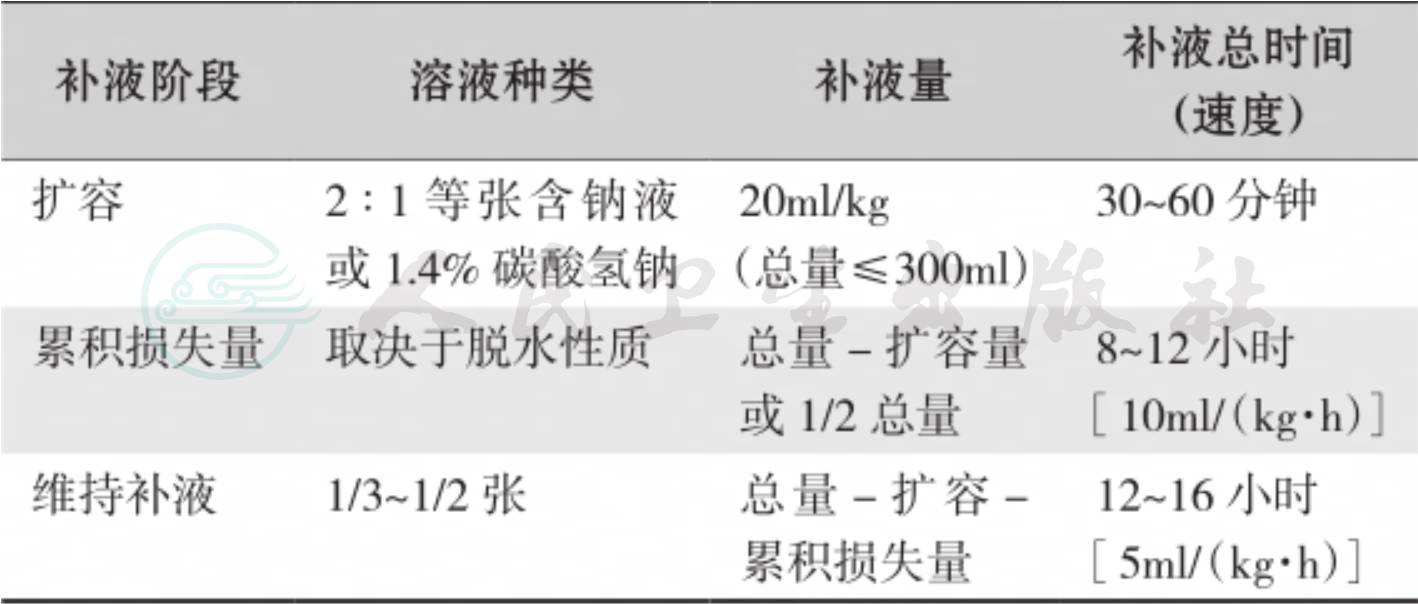

iii)补液速度:原则先快后慢,步骤和速度见表3。低渗性脱水时,补液速度可稍快;出现明显低钠血症时,需用3%氯化钠液滴注,12ml/kg可提高血清钠10mmo1/L,以提升至血清钠125mmo1/L为宜。高渗性脱水时,补液速度要慢,以每天降低血清钠10mmo1/L为宜,以免引起脑水肿,使病情突然恶化。

表3 第1天补液方案

iv)纠正代谢性酸中毒:pH<7.3时可静脉补给碱性液体,常首选碳酸氢钠(NaHCO3)。按简易公式计算:5% NaHCO(3ml)=(40-CO2CP)×0.5×BW(kg)或ABE绝对值×0.5×BW(kg)。先给半量,再根据CO2CP或血气分析进行调整。紧急情况下可给5% NaHCO 5ml/kg或1.4% NaHCO320ml/kg均可提高HCO3-5mmol/L或CO2CP 10vol%。重度代酸伴重度脱水时,可用1.4% NaHCO3 20ml/kg(总量不超过300ml)扩容。

v)补钾:见尿补钾,膀胱中有潴留尿或治疗开始前6小时内曾排过尿即为有尿。治疗过程中如病情好转,可由静脉补钾改为口服补钾(表4)。

表4 补钾的方法

vi)补钙及补镁:纠正脱水,尤其在纠正酸中毒期间或其后,注意补钙,缓慢静脉滴注或推注10%葡萄糖酸钙,每次1~2ml/ kg,最大量不超过10ml/次。如补钙无效,即需补镁。

2)第2天以后的补液方案

经第1天补液后,脱水和电解质紊乱已基本纠正,第2天以后主要是补充继续损失量和生理需要量。一般可改为口服补液。若腹泻仍频繁或口服量不足者,仍需静脉补液。补液量需根据吐泻和进食情况估算。继续损失量按“丢多少补多少”和“随时丢随时补”的原则,用1/3~1/2张含钠溶液补充;生理需要量给予1/5~1/4张液体,这两部分相加于12~24小时内均匀静脉滴注。仍要注意继续补钾、纠正代谢性酸中毒以及供给热量。

应重视水源、饮食及个人卫生;及早发现和隔离患者;对患者粪便应消毒处理;提倡母乳喂养;6~24月龄幼儿推荐口服轮状病毒减毒疫苗,可刺激局部产生IgA抗体,为目前最有效预防轮状病毒肠炎的措施。