英文名称 :aortic intramural hematoma

主动脉壁间血肿(aortic intramural hematoma,IMH)是主动脉夹层的一种特殊类型或先兆病变,即“没有内膜破口的主动脉夹层”。多数学者认为主动脉壁间血肿是由于主动脉壁内滋养血管自发破裂出血,引起主动脉壁环形或新月形增厚,增厚的主动脉壁没有内膜撕裂或溃疡样病变和真假腔血流交通。因此,无论采用任何影像学检查方法,证明没有内膜片和没有内膜撕裂口或溃疡样病变,是诊断原发性主动脉壁间血肿的先决条件(图1)。

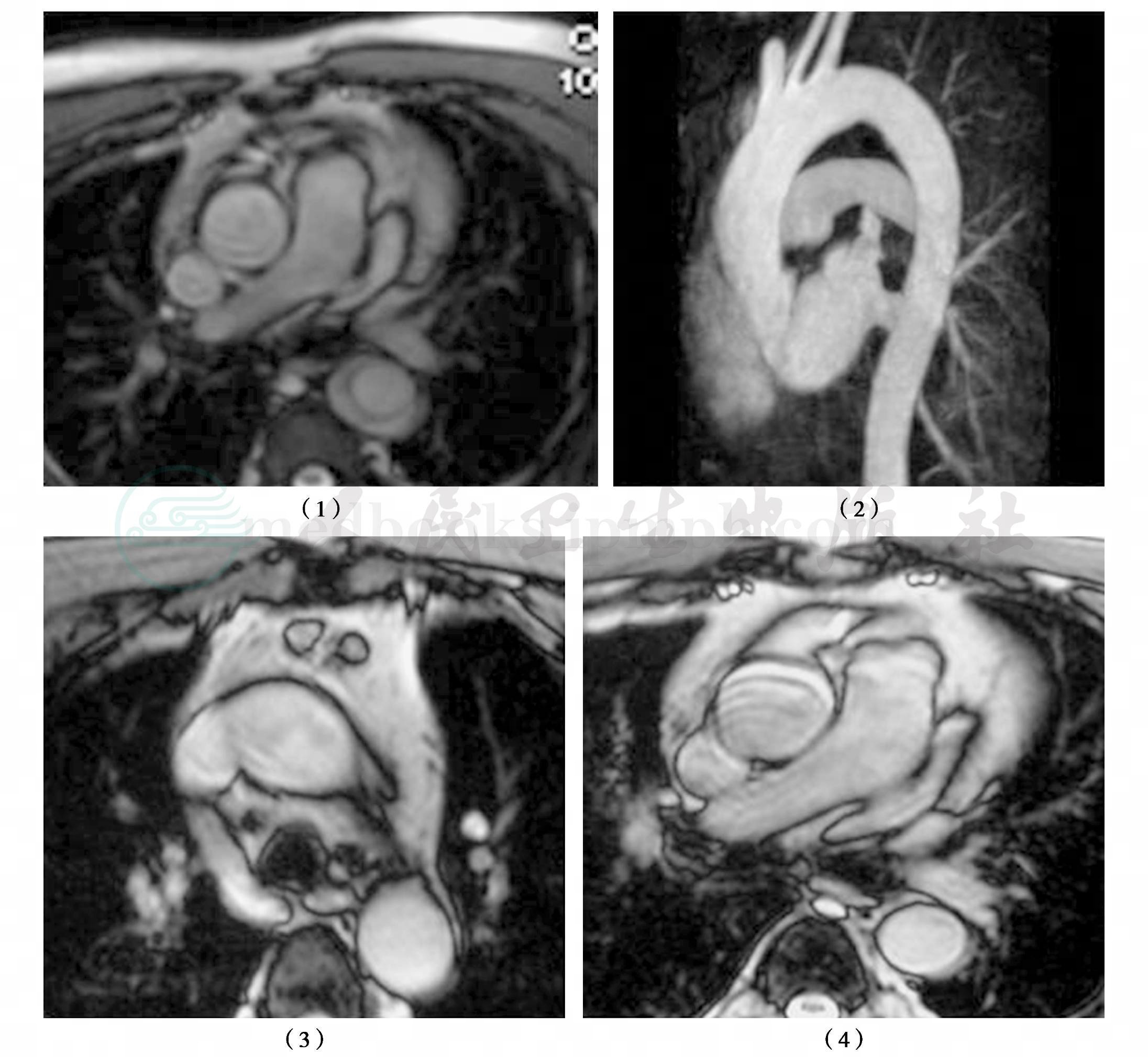

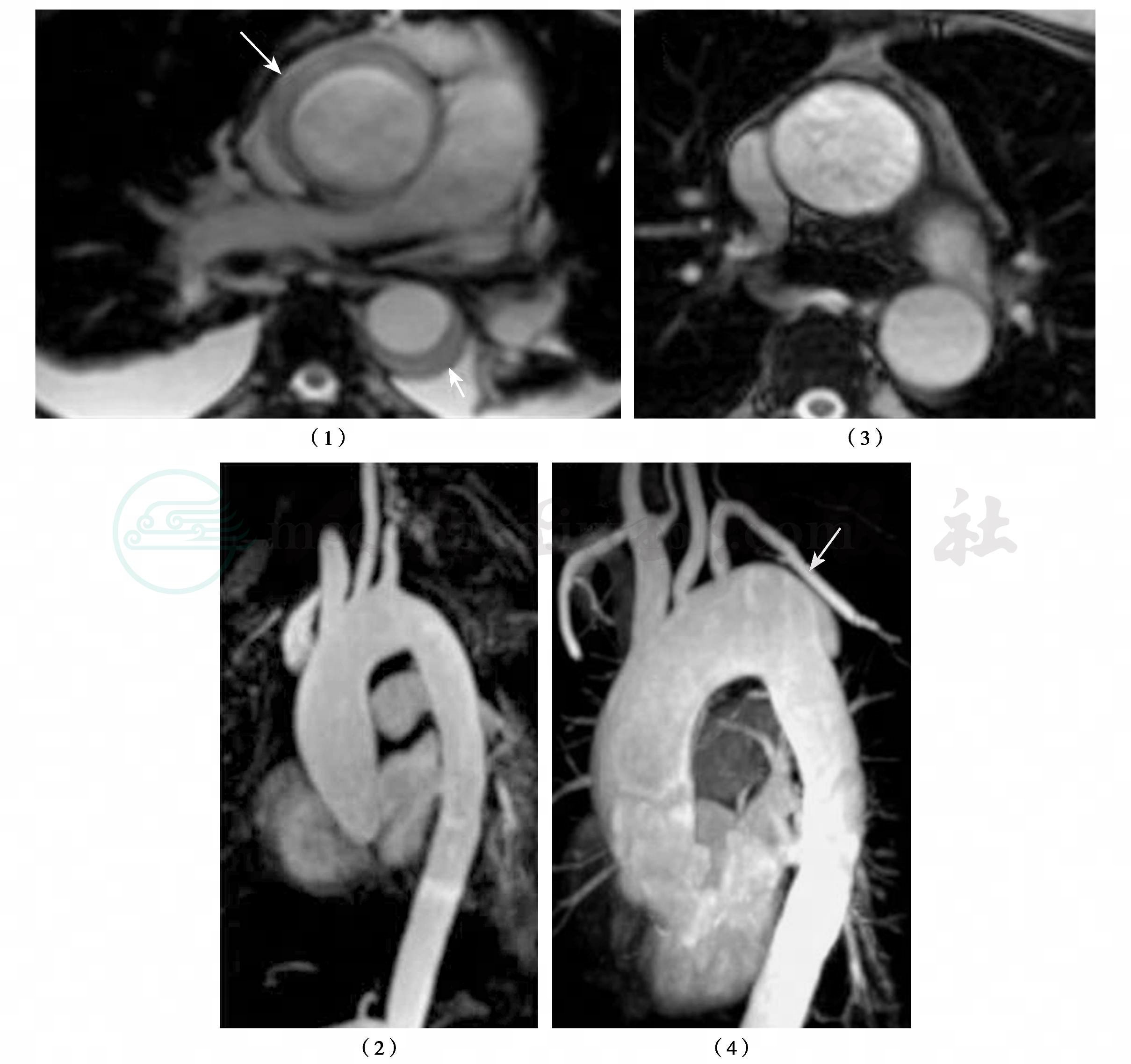

图1 Stanford B型主动脉壁间血肿的MRI所见

(1)true FISP示胸降主动脉呈新月形主动脉壁增厚,伴主动脉腔与增厚主动脉壁可见低信号环;(2)3D CE MRA示正常胸主动脉,未见内膜破口;(3)~(4)3个月后随诊true FISP示胸降主动脉壁间血肿完全吸收

1920年,Krukenberg等首先提出了主动脉壁内滋养血管破裂导致主动脉夹层的学说,并把它称为“没有内膜撕裂口的主动脉夹层”。1950年,Gore等提出主动脉壁内滋养血管自发破裂出血形成主动脉壁间血肿是导致主动脉夹层的病因之一,他们认为主动脉壁变性更容易导致滋养血管自发破裂,形成主动脉壁间血肿,而血肿形成后导致主动脉壁强度减弱,最后造成内膜撕裂形成典型主动脉夹层。在临床上一些急性主动脉壁间血肿最终演变成典型主动脉夹层也进一步验证了这一理论假说(图2)。

尽管滋养血管自发破裂形成主动脉壁间血肿这一发病机制的理论假说得到了广泛的支持接受。然而,另一些学者认为穿透性动脉粥样硬化性溃疡或溃疡样病变可能是主动脉壁间血肿形成原因之一,因为在临床上穿透性动脉粥样硬化性溃疡患者常常伴发范围不等的主动脉壁间血肿。Granaha等对于有溃疡样病变和没有溃疡样病变的两组主动脉壁间血肿患者进行了研究,结果发现有溃疡样病变患者的病变呈明显的进展过程,而没有溃疡样病变患者的病变表现为良好的预后过程。他们认为两组患者呈现完全不同的临床特征和预后。Jang等研究也证明有溃疡样病变比没有溃疡样病变的主动脉壁间血肿患者,其并发症发生率更高。另外,在临床上原发性主动脉壁间血肿也可出现新的溃疡样病变。溃疡样病变是主动脉壁间血肿的原因还是结果仍不十分清楚,存在许多争议。甚至也有一些学者提出,典型主动脉夹层的假腔内早期完全血栓化可能是主动脉壁间血肿的另一个发病原因。虽然没有直接证据支持这一观点,但在临床上确实有少数典型主动脉夹层病例,假腔内可发生部分或完全血栓化,甚至完全治愈(图3)。这种主动脉夹层也被称为血栓闭塞性主动脉夹层。到目前为止,原发性与继发性主动脉壁间血肿(即主动脉壁间血肿伴有溃疡样病变和血栓闭塞性主动脉夹层)的相互关系还不十分清楚,在疾病的演变过程中它们之间可能存在某种重叠,这些需要进一步研究。

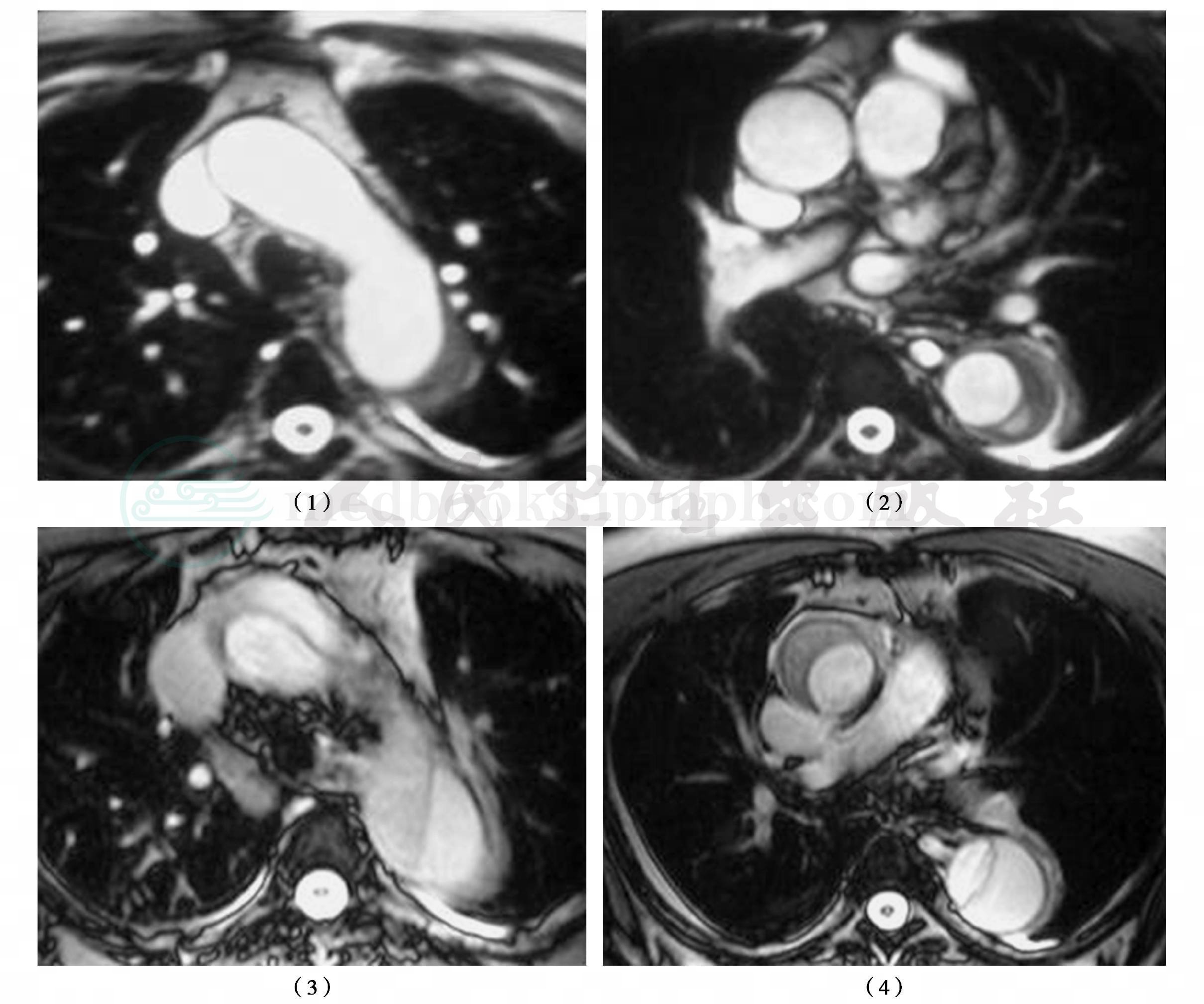

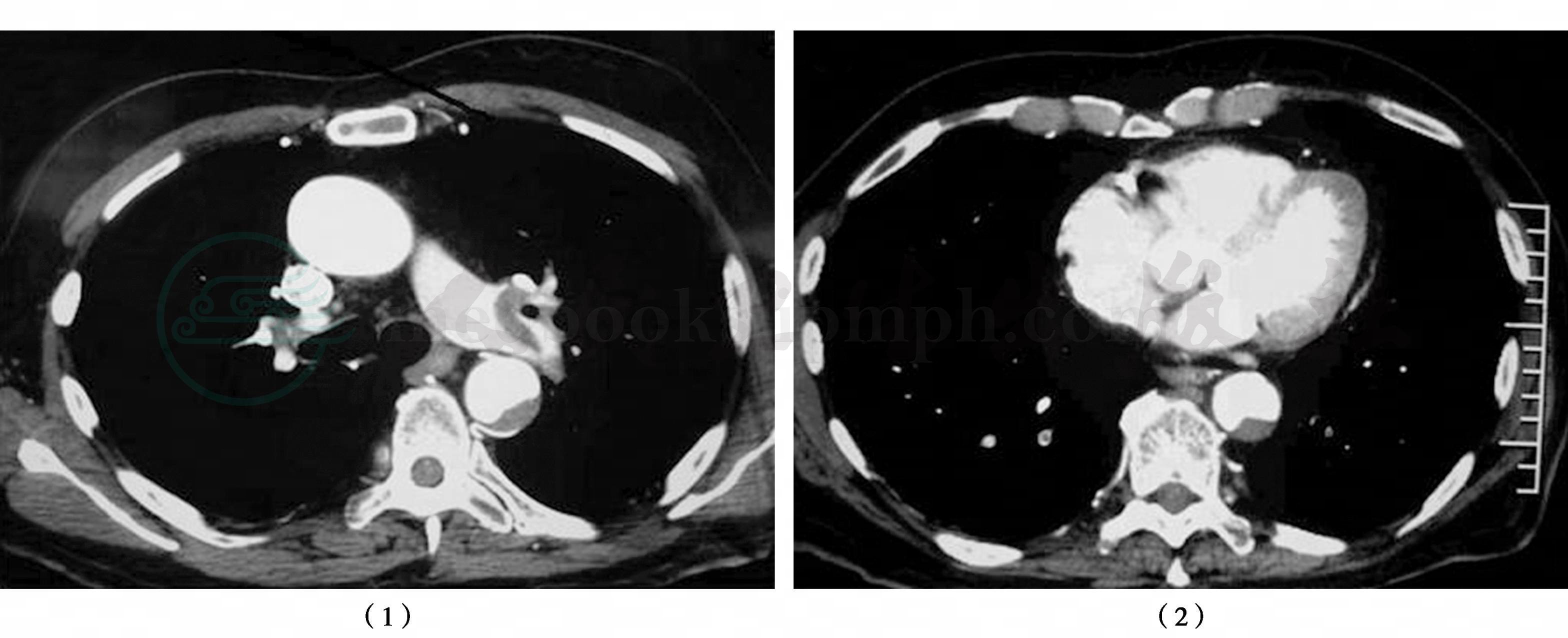

图2 主动脉壁间血肿演变成经典主动脉夹层

(1)~(2)患者胸痛1周,MRI示胸降主动脉壁增厚伴左胸腔积液,诊断急性B型主动脉壁间血肿;(3)~(4)1个月后胸痛加重,复查MRI示主动脉壁间血肿发展成A型主动脉夹层

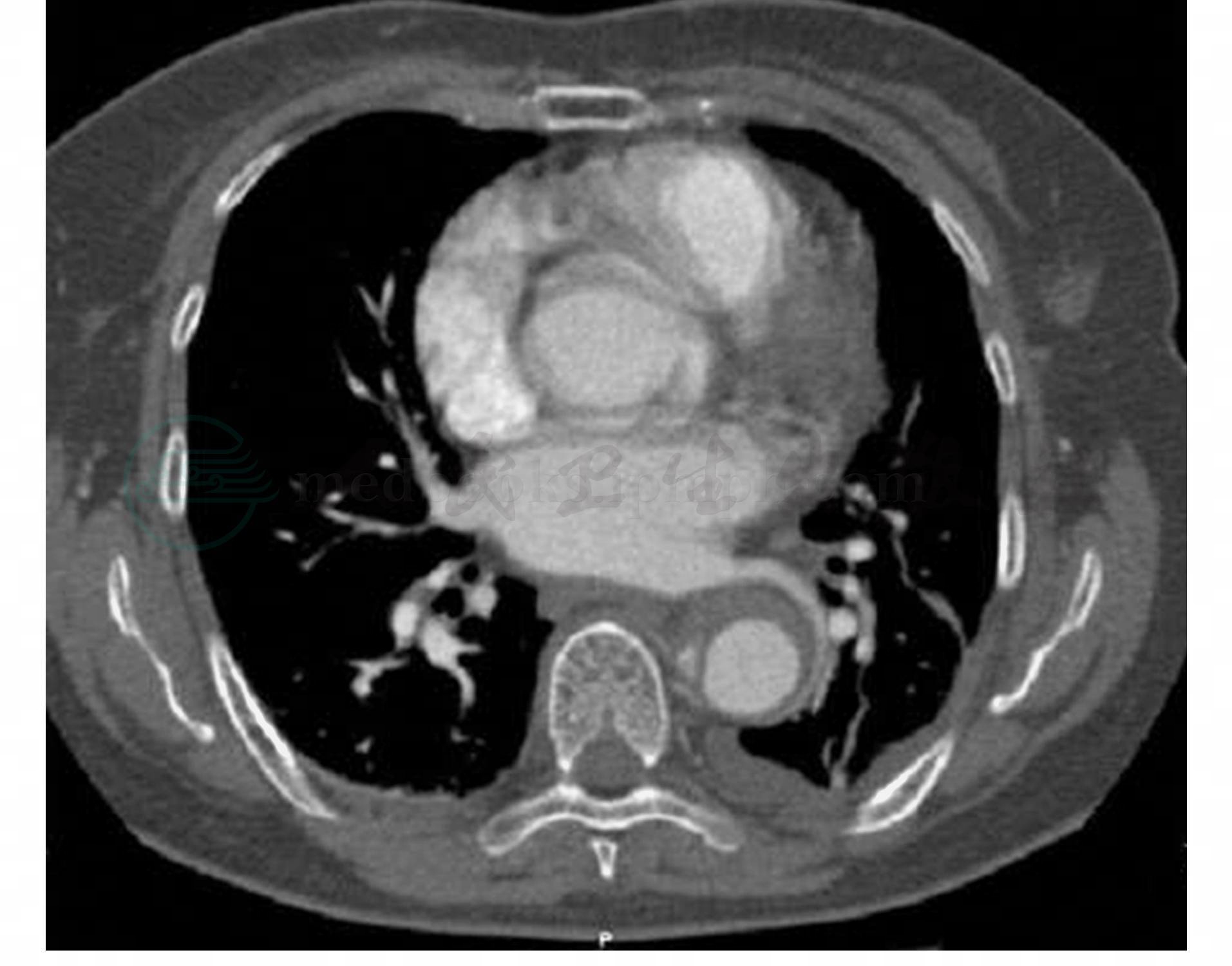

图3 经典主动脉夹层基本治愈

(1)患者胸背痛3天,MRI示急性B型主动脉夹层伴双侧胸腔积液;(2)3D CE MRA示假腔内部血栓形成;(3)~(4)内科保守治疗4个月后,复查MRI示夹层和双侧胸腔积液完全消失,降主动脉近端残留小的溃疡

(一)X线血管造影

尽管X线血管造影被认为是血管疾病诊断的“金标准”,但一些研究表明它对主动脉疾病的诊断并不十分精确。Erbel等对126例主动脉夹层的前瞻性研究证明,X线血管造影诊断的敏感度为88%,特异度为94%。另一些研究证明X线血管造影对主动脉夹层诊断的敏感度为77%~87%。X线血管造影主要根据内膜破口、内膜片和双腔主动脉等直接影像征象诊断主动脉夹层,也可根据主动脉壁增厚和假腔压迫真腔等间接影像征象提示主动脉夹层。然而,原发性主动脉壁间血肿没有内膜断裂,即没有内膜破口、溃疡样病变和真腔与假腔交通,约87%的主动脉壁间血肿可能被X 线血管造影检查漏诊。

近年来,无创断层影像技术,包括CT、MRI 和TEE的发展,进一步提高了对主动脉壁间血肿的诊断能力和认识。这些无创断层影像技术可直接显示血管腔、血管壁和血管周围结构,对主动脉壁间血肿急性主动脉综合征的诊断有较高的敏感度和特异度,基本取代了X线血管造影用于急性主动脉综合征的诊断。但目前还没有一种影像学技术对主动脉壁间血肿诊断是满意的。最近,Pelzel等研究证明升主动脉壁间血肿在诊断率、治疗方案和预后在国际之间存在明显的差异。他们认为这些差异可能是由于对主动脉壁间血肿的影像学诊断标准、应用的影像学方法和对主动脉壁间血肿认识的不同所造成的。

(二)经食管超声心动图

TEE是主动脉疾病诊断最重要的影像学方法之一。由于血管图像分辨率高,TEE能清晰地显示主动脉解剖和病理结构,对主动脉夹层诊断的敏感度和特异度可达95%。典型主动脉壁间血肿的TEE表现是环形或新月形主动脉壁增厚、没有内膜断裂和主动脉腔与主动脉壁间血肿的血流交通。TEE能清晰地显示主动脉夹层的内膜片,对于典型主动脉夹层与典型的主动脉壁间血肿鉴别诊断并不困难。但TEE对主动脉壁间血肿与其他原因引起的主动脉壁增厚性疾病(包括多发性大动脉炎、主动脉粥样硬化和主动脉瘤伴附壁血栓)的鉴别诊断有时较困难。识别主动脉壁内膜结构有助于主动脉壁间血肿与其他原因引起的主动脉壁增厚疾病相鉴别。TEE证实主动脉管腔表面光滑,增厚的主动脉壁在内膜下应考虑为主动脉壁间血肿,而主动脉管腔表面不规则,增厚的主动脉壁在内膜上应考虑为主动脉腔内血栓。TEE另一个优点是可准确地显示主动脉瓣反流、心包积液或心包压塞和受累的近段冠状动脉。

TEE的局限性是不能对整个主动脉成像或对主动脉某些区域显示不清。例如右主支气管位于升主动脉和食管之间,约40%的升主动脉段TEE不能显示;部分主动脉弓和降主动脉及腹主动脉TEE也可能显示不清。TEE可能造成对患者检查不充分或遗漏某些重要的相关信息,甚至延误急性主动脉综合征的诊断,或由于遗漏内膜破口将主动脉夹层误诊为主动脉壁间血肿。TEE另一缺点是超声探头需要插入食管进行检查,临床应用较少,对患者有一定的危险性,需严格掌握检查的适应证和禁忌证。食管狭窄或其他食管疾病、呼吸功能衰竭和凝血功能障碍为TEE检查的禁忌证。因此,TEE还没有常规用于急性主动脉综合征或主动脉壁间血肿的临床诊断。

(三)CT

自20世纪90年代早期螺旋CT问世以来,CT血管成像(CTA)一直被视为主动脉疾病诊断最主要的方法之一,特别是对急性主动脉综合征的诊断与MRI相比有许多优势。1988年,Yamada等首先应用CT和MRI对主动脉壁间血肿进行了研究,并称其为没有内膜破口的主动脉夹层,之后CT对主动脉壁间血肿的研究有许多报道。CT的主要优点是:①CT操作简单和使用方便、检查速度快和成像范围大,更适合于急性主动脉综合征;②多排螺旋CT(MDCT),特别是64排CT的出现,进一步提高了图像的时间分辨率和空间分辨率。这不仅可以用于急性胸痛综合征(包括急性心肌缺血、急性主动脉夹层和急性肺栓塞)的诊断,同时可更清楚显示主动脉病变的微细改变(如小的内膜破口或溃疡样病变等);③MDCT实现了真正意义的主动脉3D容积成像,一次采集可获得大范围主动脉血管图像,即全主动脉CTA;④MDCT可以显示主动脉壁粥样硬化斑块和钙化,当主动脉壁增厚和钙化内膜向主动脉腔内移位时,是CT诊断IMH的直接征象。CT的主要不足是:①MDCT需碘造影剂,有过敏史或碘造影剂过敏试验阳性和中、重度肾功能不全为检查禁忌证;②MDCT对主动脉检查X线辐射剂量较大,对于婴幼儿、儿童和年轻女性要慎用;③采集数据量大,数据后处理工作比较复杂且花费时间较长。

影像学诊断主动脉壁间血肿的主要依据是主动脉壁呈环形或新月形增厚,其厚度≥5mm,没有内膜破口或真假腔血流交通。基于影像学特征,CT对主动脉壁间血肿的诊断、与主动脉夹层的鉴别诊断并不困难。主动脉壁间血肿在CT的主要影像学特征是:

1.CT平扫,早期主动脉壁间血肿的特征表现是主动脉壁呈环形或新月形高密度或稍高密度增厚,这种高密度是由于主动脉壁内新鲜出血所致。但随着时间的推移,增厚的主动脉壁逐渐表现为等密度,在中、晚期常常呈低密度。在CT平扫时采用适当的窗宽和窗位对显示主动脉壁间血肿是重要的,通常选用相对窄的窗宽以提高主动脉腔与血肿的对比度。临床上常常因检查方法及窗宽和窗位使用不当,造成CT平扫对主动脉壁间血肿漏诊或不能正确诊断。

2.CTA检查对主动脉壁间血肿的诊断是非常必要的。其特征表现是环形或新月形增厚的主动脉壁无强化,与主动脉腔相比呈明显低密度;同时没有内膜断裂征象,包括没有内膜破口、没有溃疡样病变和没有血肿强化(图5)。需要特别注意的是CTA对明确或排除内膜断裂征象存在时,应使用不同角度的连续多平面重建图像进行仔细观察,以明确有无小的内膜破口或溃疡样病变。

3.主动脉腔内缘表面光整。另外,钙化内膜向主动脉腔内移位也是CT诊断主动脉壁间血肿的重要征象(图6)。但CT通常不能显示增厚主动脉壁的内膜结构,除非有钙化内膜移位。因此,CT鉴别主动脉壁间血肿与其他原因导致的主动脉增厚有时也是很困难的(图7)。

MRI的特征性表现是:①在SE序列T1加权图像上,由于主动脉腔流空效应呈无信号或低信号,增厚的主动脉壁呈环形或新月形异常高信号(图8);②在GRE序列图像上,由于主动脉腔流动增强效应呈高信号,增厚的主动脉壁呈环形或新月形低信号;③在相位对比MRI血流成像,增厚的主动脉壁无血液流动信号;④在3D CE MRA上,增厚的主动脉壁没有内膜断裂(包括内膜破口和溃疡样病变)和强化征象。

图5 主动脉壁间血肿的CTA所见

CTA示降主动脉壁环形增厚,增厚的主动脉壁无强化,未见溃疡样病变

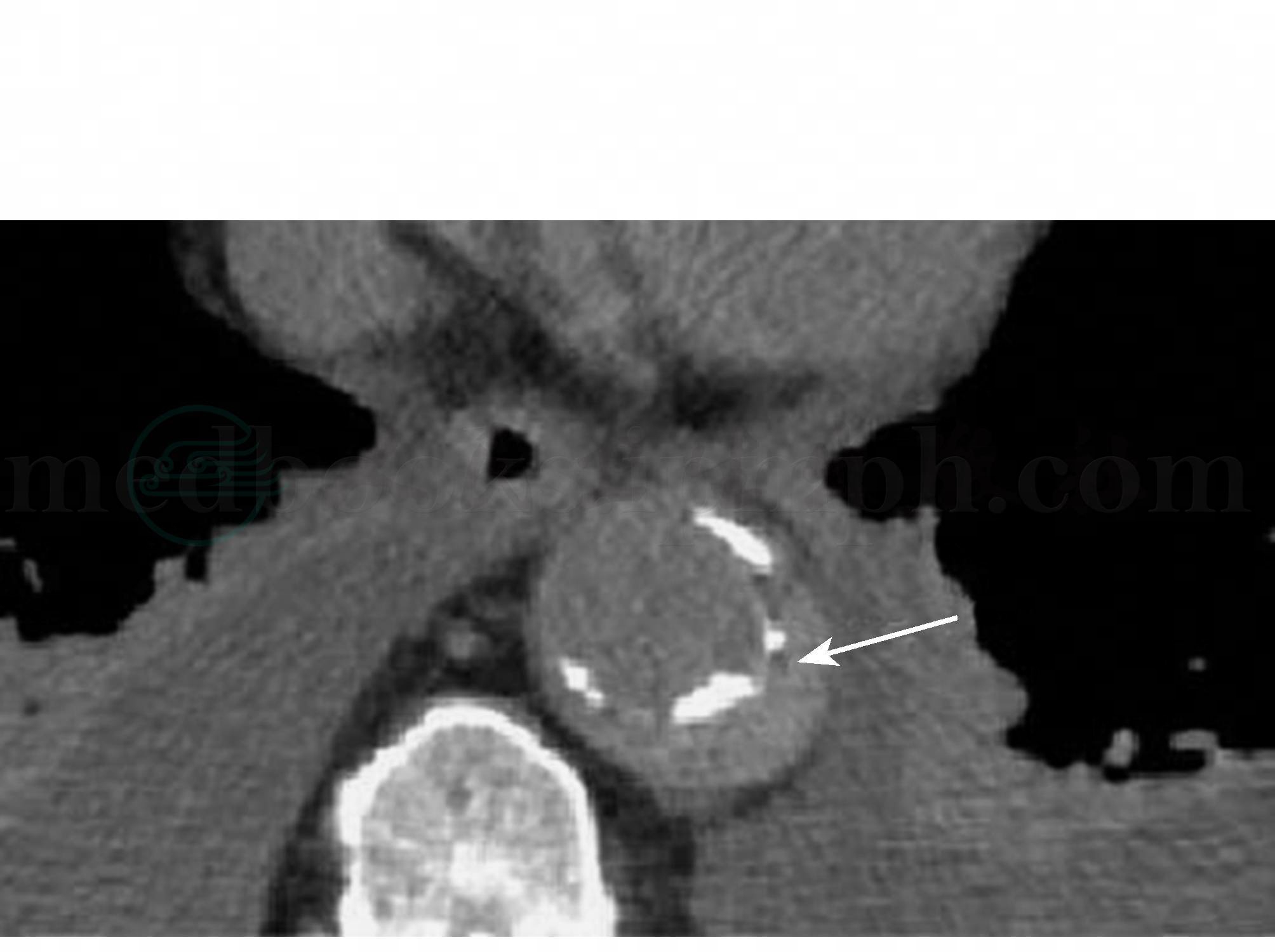

图6 主动脉壁间血肿的CT平扫所见

CT平扫示降主动脉壁增厚,并可见钙化内膜向主动脉腔内移位

图7 肺栓塞和主动脉腔内附壁血栓的CTA所见

(1)~(2)CTA示左肺动脉内条形低密度血栓,降主动脉后壁低密度血栓附着

图8 主动脉壁间血肿的MRI所见

(1)自旋回波图像示主动脉呈无信号,增厚主动脉壁呈新月形高信号;(2)true FISP示主动脉呈高信号,增厚的主动脉壁呈新月形稍高信号

图9 急性A型主动脉壁间血肿发展成主动脉瘤

(1)MRI示升降主动脉壁环形和新月形增厚伴双侧胸腔积液,诊断急性A型主动脉壁间血肿;(2)3D CE MRA示升主动脉,余未见异常;(3)~(4)1年后复查MRI示血肿完全消失,但主动脉弓降部明显扩张,形成真性动脉瘤

图10 B型主动脉壁间血肿形成溃疡样病变

(1)~(2)true FISP示降主动脉壁新月形增厚,诊断B型主动脉壁间血肿;(3)3D CE MRA证实没有内膜破口和溃疡样病变;(4)1个月后复查true FISP示降主动脉壁间血肿部分吸收;(5)~(6)复查3D CE MRA证实降主动脉近端出现新的溃疡

在传统的MRI黑血成像(如SE)和亮血成像(GRE 和CE MRA)也不能清晰显示增厚主动脉壁的内膜结构。True FISP不仅可显示主动脉壁间血肿高或中等信号强度的环形和新月形主动脉壁增厚,同时可显示特征性光滑低信号环,这对主动脉壁间血肿(图1~图3,图8~图10)的诊断、与主动脉腔内层状血栓的鉴别诊断非常重要。以往的一些研究证实true FISP序列能产生对比度和空间分辨力更高的MRI图像,而且比损毁快速小角度激发序列(FLASH)有更短的采集时间。这种序列的优越图像质量使其能更好地显示心血管系统的解剖结构和异常。True FISP序列的血管图像对比度取决于T2与T1之比(即弛豫时间),而不是血管内血流效应。因此,液体成分可显示极好的对比度。结果在急性期快速血流的主动脉腔与无血流的血肿均显示为高或中等信号强度,而内膜结构显示为特征性低信号环。True FISP的另一个优点是能证实主动脉周围出血、胸腔积液和心包积液等并发症,这些对于评价主动脉壁间血肿的预后是有益的。

另外,对主动脉壁间血肿自然病程动态变化的研究文献报道较少。MRI是唯一能基于血红蛋白不同降解物评价血肿信号强度和年龄的影像学方法。在急性期(发病后0~7天),T1加权图像显示氧合血红蛋白呈中、低信号强度,而亚急性期正铁血红蛋白呈中、高信号强度。True FISP的随访中,血肿的吸收过程可出现低信号灶,而进展或出现并发症(如主动脉夹层的假腔、动脉瘤或溃疡样病变)可见更高强度信号灶。Murray等随诊的3例患者中,MRI证实2例有亚急性期并发症的患者出现信号强度变化,他们认为这些可能是再出血的征象。

由于诊断标准、自然病程和预后还不十分明确,对主动脉壁间血肿的治疗仍有许多争议。多数研究认为主动脉壁间血肿的预后类似于典型主动脉夹层,主张对A型主动脉壁间血肿早期手术治疗,而对B型主动脉壁间血肿采用内科保守治疗。另一些研究认为,稳定型或没有并发症的主动脉壁间血肿应首先采用内科保守治疗。Kang等研究认为,与典型的主动脉夹层相比,主动脉壁间血肿由于没有血流交通因而预后更好,主张以内科保守治疗为主;但早期需要密切影像学随诊。他们研究的27例患者中,4例因出现并发症而进行了手术治疗。Kaji等的研究也支持上述观点。他们认为无论是A型和B型主动脉壁间血肿,并发症发生率较低,均有较好的长期预后,应首先采用内科保守治疗,而不是有创性的干预治疗。但影像学随诊是必要的,因为部分患者可能进展为主动脉夹层或出现主动脉瘤、溃疡样病变等并发症。

主动脉壁间血肿外科手术治疗的适应证是:①受累主动脉最大管径≥60mm;②主动脉管径和血肿厚度增大;③出现溃疡样病变增大;④出现主动脉破裂。

最近兴起的微创腔内修复术用于B型主动脉夹层治疗,已取得较大进展,且疗效肯定。Ganaha等采用这种技术对于有溃疡样病变的主动脉壁间血肿患者进行了治疗。他们认为与内科保守治疗和外科手术相比,腔内修复术对于有溃疡样病变的主动脉壁间血肿患者可能是更好的治疗选择。但腔内修复术费用相对较高,长期疗效仍不肯定。