英文名称 :congenital scoliosis

继发于各种先天性脊椎发育异常的脊柱侧凸畸形,先天性脊椎发育异常包括脊椎形成障碍和分节不良等。

由MacEwen等首先提出,然后由Winter、Moe和Eilers等修正的分类方法是一个最能被一致接受的方法(表1)。先天性脊柱侧凸还应根据弯曲的部位进行分类,因为畸形发生的部位能够预示畸形发展的预后。根据发病部位,通常分为颈胸段、胸段、胸腰段和腰骶段。

1.分节障碍

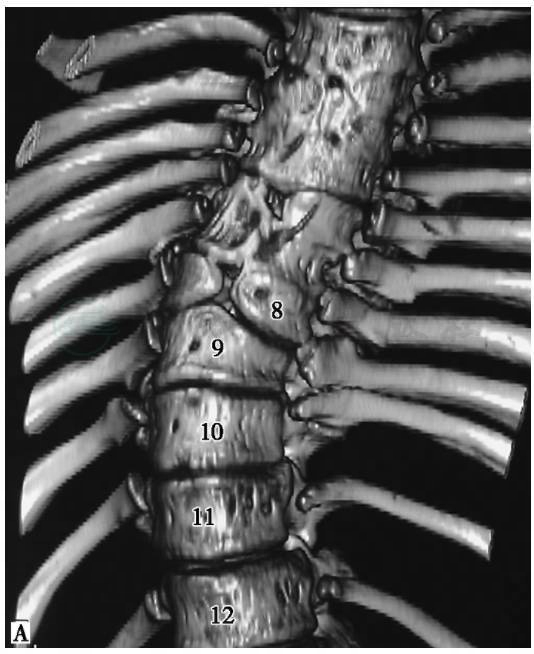

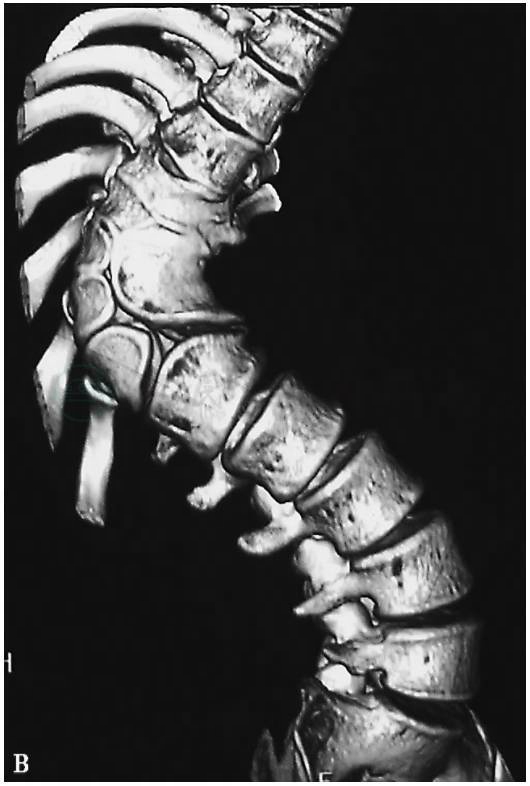

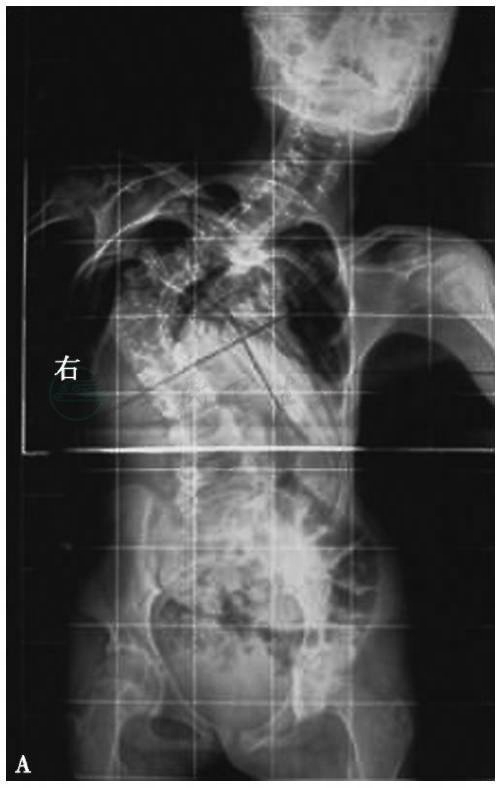

单侧分节不良或称单侧不分节骨桥比较常见,所产生的侧凸易于加重(图1A、B)。因为在弯曲的凹侧受累椎骨无生长能力,而凸侧有持续生长能力。这一畸形可开始于子宫内,随孩子的生长可持续加重。双侧分节不良,理论上是产生短矮畸形而无侧凸,但实际常由于多个平面的双侧分节不良,产生额状面生长不平衡而产生侧凸,该畸形常并有多关节屈曲挛缩和并指或趾畸形。

表1 先天性脊柱侧凸分类

A 单侧分节不良

B 前方分节不良

图1 分节障碍

2.形成障碍

椎骨侧方形成不良较前方或后方形成不良常见,其严重程度不等。可以是极轻度的楔形变,亦可为椎体除一侧椎弓根和小关节外其余全部缺如,通称为半椎体畸形。可发生在脊柱的任何部位,以单一半椎体为多见,以颈胸段、胸腰段及中腰段为多见。由半椎体引起的畸形个体差异很大,进展快慢也很悬殊,这主要取决于各自的病理改变不同所致(图2)。

图2A 蝴蝶椎

图2B 完全分节型

图2C 同侧两个连续或相间的半椎体

3.混合畸形引起的先天性侧凸

该类畸形是指不是由于明确的单一畸形所致,而是由于额状面上分节不良和形成不良所致,畸形可以是单侧不分节骨桥合并有半椎体,也可以是半椎体合并有分节不良(图3)。

图3A 混合型先天性脊柱畸形

图3B 混合型先天性脊柱畸形

图3C 为混合型先天性脊柱畸形

图3D 为混合型先天性脊柱畸形

图3E 同侧出现上胸段半椎体畸形合并下胸段分节不良

图3F 先天性脊柱畸形伴发的并肋畸形

人类脊柱在胚胎期发育较快,全部结构在数周内完成,脊柱形成后即有其形态和稳定性。全部发育过程分为四期:第一期称脊索期,于胚胎的第15天形成,其残留部分终身存在,成为髓核;第二期称膜性期,第21天开始到3个月结束;第三期为软骨期,从5~6周到出生前;第四期为骨性期,从2个月到出生后完成一部分。胚胎发育到第14~21天时有板状细胞层将羊膜腔和卵黄囊分开,从此分为外胚层、中胚层和内胚层。外胚层形成神经板,其中部下陷成神经沟,继之发育成为神经管。中胚层沿神经管形成原始的体节,渐演变成“生骨节”,沿神经管和脊索发育,最后形成脊椎。人类胚胎发育是一个复杂的分子、细胞和组织器官相互作用的过程,在这一过程中影响发育的分子和大分子的异常会导致脊柱和脊髓的结构异常。“Malformation”中文常译为“畸形”,但英文原意指的是胚胎时期某一解剖结构分化和发育的异常,导致这一结构缺失或发育不全,脊椎半椎体畸形就属于这类畸形。一旦畸形发生,会影响随后胎儿和婴幼儿时期脊柱发育。这类畸形的严重程度和这一组织结构胚胎发育的完善程度有密切关系。胚胎期脊柱发育的关键时期是妊娠第5周和第6周,这是脊柱分节的时间,所以先天性脊柱畸形常发生于妊娠的前6周。“Deformity”中文也被译为“畸形”,但这种“畸形”指的是因“Malformation”后产生的脊柱在结构、影像和外形上的改变,因此,就相互关系而言,是“malformation”导致了“deformity”。

脊椎发育缺陷可分为以下两类。①分节不良:单侧的分节不良称为骨桥,因骨桥限制了凹侧的生长发育,可导致脊柱侧凸;脊椎前方分节不良可产生进行性后凸;后方分节不良可致脊柱前凸;两节以上的分节不良称为“先天性融合”,该部脊柱活动受限,②脊椎形成不良:侧方形成的半椎体引起脊柱侧弯;后方半椎体可致脊柱后凸。且均可能并发肋骨畸形。

治疗主要是预防脊柱侧凸发展,改善畸形,尽可能恢复躯体平衡。

(一)非手术治疗

支具不能控制一个短节段成角的先天性侧弯,对一个有柔软性的长节段侧弯,支具可能暂时性控制其发展。对先天性脊柱侧弯其上和下出现的代偿性弯曲,支具可能有效,但如应用支具中,弯曲发展,则应停用。手术矫正后,也可用支具治疗代偿性侧弯。

(二)手术治疗

手术治疗先天性脊柱侧弯的方法很多。对证实有发展的先天性脊柱侧弯为避免畸形严重发展,应早期手术。早期手术可采用较简单的方法,达到满意的效果,并发症少。不宜长期等待让先天性侧弯无情的发展。有人认为对2岁以下儿童施行脊柱手术太积极了,并担心手术引起脊柱生长发育受影响,是没有理由的。因为一旦侧弯发展要矫正需行复杂手术,而且手术矫正不能恢复由于弯曲造成的脊柱变短。关于畸形发展的估计,根据X线平片,X线断层片或其他检查,结合其自然病程,有助于作出有关加重的相对危险性的判断。有关脊柱发育,早期融合对身高的影响,应向家属解释,让其了解早期融合不会引起病儿出现过度的身体比例失调。由于有些先天性脊柱侧弯的病儿合并多发性畸形,其中一些畸形可能影响决定手术的时间和方法。关于再次手术问题,现在的观点是,没有任何一种手术是一劳永逸的,在病儿发育完全以前,持续生长的力量,可能影响以前的手术治疗效果,有再次手术的可能性。关于手术并发症,脊柱侧弯的矫正术,有可能因牵引脊髓损伤及影响脊髓血供而出现神经功能丧失。术中应用脊髓监测和唤醒试验有助于降低上述问题的发生。

1.原位融合

原位融合分为后路融合和后路融合加前路融合。

(1)后路融合术

一般指不用器械的后路融合术,被认为是治疗先天性脊柱侧弯的经典方法,手术简单安全,效果可靠。绝大多数病儿能耐受手术,甚至幼儿。术中应融合整个侧弯节段的两侧椎板,应有大而较厚的植骨块,这可能需要异体骨与自体髂骨,以避免假关节形成及侧弯加重。Winter报告,在他的病例中未发生进行性侧弯加重和身体不平衡表现,是因后路融合并不影响随时间而出现的逐步自然矫正。但对严重侧弯的病人,此法不宜,因不能控制畸形,及假关节形成的较大可能性。如半椎体在腰骶部,可能引起躯干变形,和较大的代偿性胸腰侧弯,不宜行后路融合,最好采用半椎体切除术。

(2)后路融合加前路融合

如后路融合后出现侧弯加重,除假关节形成原因外,曲轴现象也是原因之一,因脊柱后方被融合骨块限制,而前方椎体继续生长的结果,椎体与融合的后部结构一起呈轴位旋转,引起侧弯明显加重。Terek对10岁以下先天性脊柱侧弯病儿手术治疗回顾,22例中有6例只行过后路融合,融合成功但发生曲轴现象。这就提出了在年幼病儿仍有较大生长潜力时,Risser征“0”级、三角软骨未闭合的病儿,行后路融合需辅助前路融合,以控制其侧弯发展。目前认为,不宜单独行凸侧融合,这对控制侧弯无效,而且影响先天性脊柱侧弯的自发矫正。目前认为:不论单纯后路融合,或前、后路融合的病人,应该用石膏或支具固定到X线提示已有骨性融合时。以后在生长活跃期整天或部分穿戴支具,可能有益。后路融合缺点是需要融合相对较长的脊柱节段,这将对融合范围内的椎体生长起限制作用,如果融合部位涉及腰椎以及在骶椎上方几个节段,就可能出现融合节段以下椎间盘退变问题,退变由低位向高位发展。

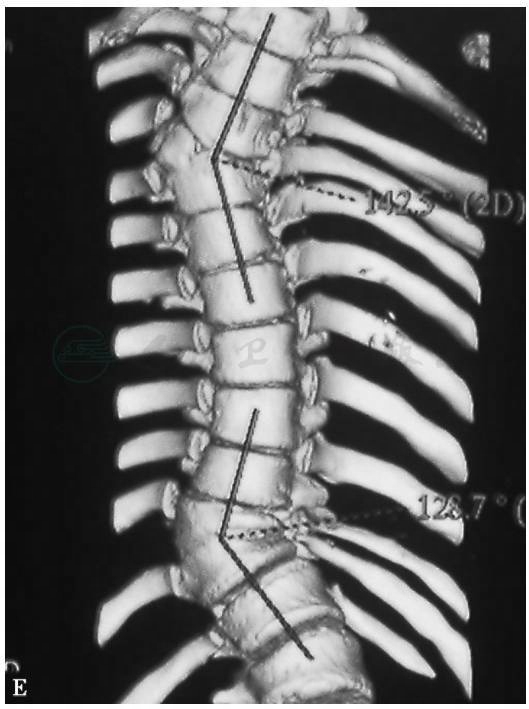

2.后路融合加器械矫正

先天性脊柱侧弯比较僵硬,器械矫正后的角度较特发性侧弯小。由于器械内固定可以控制椎体及产生较好的脊柱平衡,有助于达到牢固的融合。器械矫正前,最好作脊髓造影或MRI检查,如有脊髓裂或其他椎管内畸形,可能需要对病变手术,或同时行脊柱矫形,也可分期行脊柱矫形。可以应用的器械有多种,最安全的可能就是最适用的。由于这种侧弯是僵硬的,有去旋转作用的器械如CD,难以发挥作用,但可把CD及类似器械当作Harrington器械一样使用,由于多钩固定,提供了节段固定作用,术后不必外固定。器械矫正最常用于侧弯融合失败,侧弯较小的病人可行脊柱融合,器械可作为固定方法,以助融合成功,而不是以矫正为主(图8,图9)。

3.凸侧骨骺阻滞术

凸侧骨骺阻滞术是指仅阻滞凸侧骨骺,让凹侧保持一定的生长潜能,从而使脊柱随生长发育自行矫正侧凸的治疗方法。凸侧骨骺阻滞术的优点是有自发矫正的可能性;缺点是需要分期前、后入路行骨骺阻滞,也可以前、后路同时进行。虽然这种方法可以阻滞多数侧凸的进展,但畸形的矫正还取决于凹侧的生长潜能,因此治疗效果不确定且矫形能力较差,还需要进行较长时间的外固定。Thompson等报告一组长期随访的病例,均行前、后路凸侧骨骺阻滞术,术前侧凸35°,最终随访时41°,有97%的病例侧凸改善或停止加重。他们建议为获得较好的矫形效果,凸侧骨骺阻滞术应在5岁前实施。

4.凸侧骨骺阻滞术+凹侧撑开术

图8A 后路矫形融合内固定手术

术前三维CT

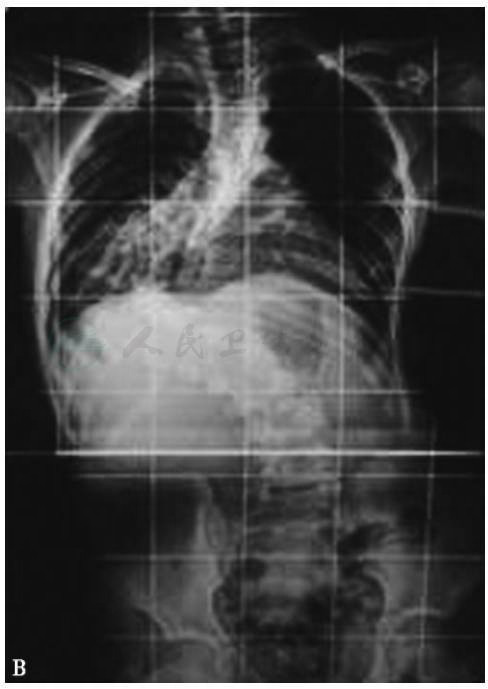

图8B 后路矫形融合内固定手术

术前正侧位片

图8C 后路矫形融合内固定手术

术后正侧位片

图8D 后路矫形融合内固定手术

术前正侧位片

图8E 后路矫形融合内固定手术

术后正侧位片

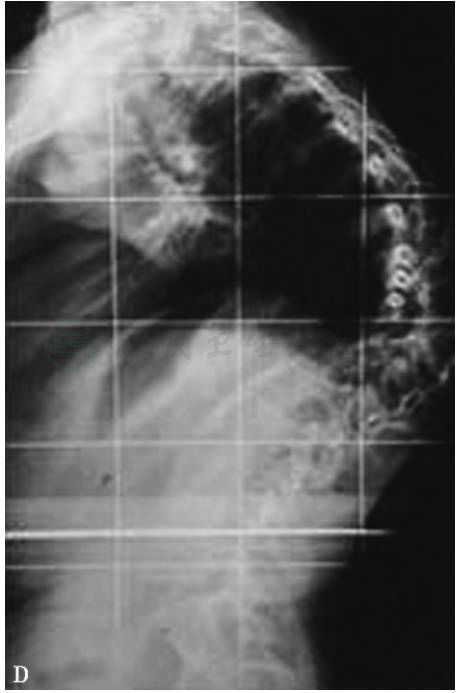

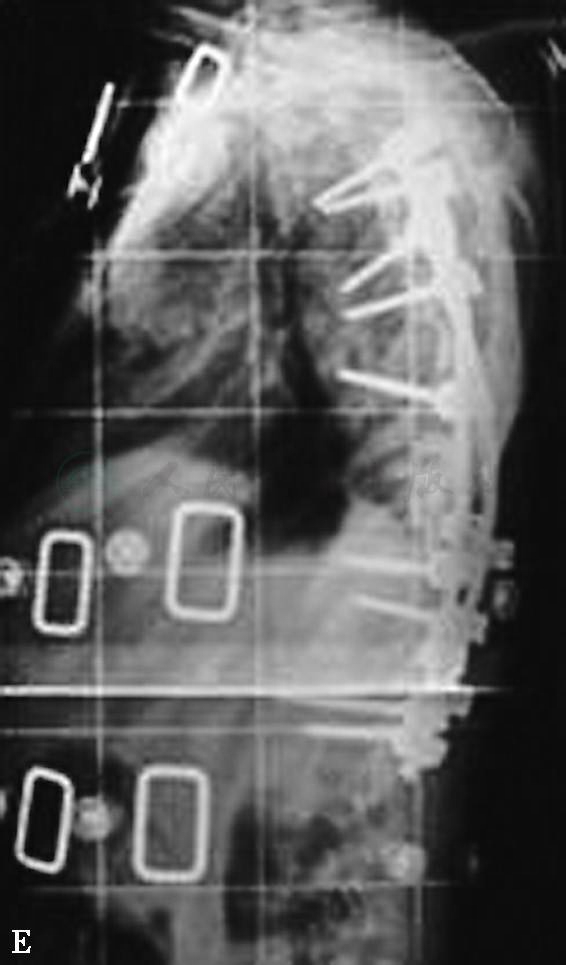

图9A 术前大体照

图9B 术前正位片

图9C 术前牵引大体照

图9D 术后正侧位片

图9E 后路切开矫形植骨融合内固定术

凸侧骨骺阻滞术+凹侧撑开术是指应用前后路凸侧骨融合减缓凸侧的生长,凹侧行皮下撑开维持矫形,同时不破坏凹侧生长潜能来矫正侧凸。其指征是5岁以下幼儿下胸椎或胸腰段的单个完全分节的半椎体,同时伴有明显的畸形和躯干失平衡。Moe等1979年首次报告应用皮下Harrington撑开技术治疗脊柱侧凸,尤其是严重的特发性脊柱侧凸,通过在皮下放置一个撑开棒控制小儿脊柱侧凸的发展,达到有效矫正侧凸,保证脊柱能够正常生长发育。仉建国等报告了凸侧骨骺阻滞加凹侧皮下撑开术治疗下胸段半椎体畸形(T11,12),通过6例患者术后10年的随访,他们认为:凸侧骨骺阻滞加凹侧撑开较单纯的凸侧骨骺阻滞可获得更好的矫正,凹侧撑开不一定能促进脊柱的生长,但可以使侧凸得到即刻的矫正,并获得脊柱平衡。虽然单个半椎体引起的胸腰段后凸畸形不是手术的禁忌证,但伴随其他畸形,尤其是畸形构成后凸的一部分时应谨慎手术,因前方的椎体可能停止生长而使后凸加重。他们认为反复手术可使凹侧形成纤维组织瘢痕及骨融合,产生张力带,从而影响矫形效果,对指征不明显的患者不提倡行后续的撑开。

5.半椎体切除术

Royle在1928年首次描述,20世纪60年代以来,有关半椎体切除术的报道逐渐增多。半椎体切除可以直接去除致畸因素,尤其是冠状面失衡的患者可即刻获得良好的矫形。如果半椎体经保守治疗无效,且所致畸形进行性加重或畸形引起疼痛不适即应行手术治疗。先天性脊柱侧凸较其它侧凸僵硬,延迟治疗将导致局部畸形加重和代偿弯结构性改变,此时手术势必要延长相应的融合节段。因此早期手术不仅能取得较好的即刻矫形,而且还能提高近期甚至远期的手术疗效。大多数学者认为年龄在5~7岁的先天性脊柱侧凸的患儿围手术期的配合程度要明显好于更为年幼者,最佳手术年龄在5岁左右。半椎体切除的术式一般有:一期或二期前后路联合半椎体切除术和一期后路半椎体切除术。

(1)一期或二期前后路联合半椎体切除术

前后路联合一期或二期半椎体切除术一般先行经胸或胸腹膜外入路,在凸侧松解椎间隙,切除半椎体,一期或二期行后路固定矫形。此技术具有半椎体切除彻底、融合可靠、矫正率高等优点。不足之处是手术需前后路两个切口、创伤大。Hedequist等报道前后路联合切除半椎体并行内固定治疗平均年龄为3岁的先天性脊柱侧凸患者,其侧凸的矫正率为70%。江毅等采用一期前路半椎体切除、多节段椎间隙松解,二期后路椎弓根钉棒系统固定的方法报道14例重度先天性侧凸患者,一期术后冠状面Cobb角48°~60°平均51.5°,矫正率19.6%~37.8%,平均28.6%;二期术后Cobb角5°~45°,平均30.5°;矫正率52.6%~87.5%,平均62.5%。仉建国等采用前后路联合一期半椎体切除术矫治脊柱侧后凸15例,侧凸矫正率68.9%,融合节段平均为4.3节,并认为:如果侧凸大于50°、后凸大于40°,均应融合所有侧凸和后凸弧内椎体,不应一味追求短节段融合,否则容易出现侧凸或后凸弧的延长,需再次手术延长融合范围。孙武等报道前后路一期半椎体切除治疗先天性脊柱侧凸25例,其中20例随访2年以上,在其中期随访中得出结论:前后路半椎体切除术在冠状面和矢状面上均可获得满意的矫形,中期随访证实矫形效果稳定,在侧凸度数较大、较僵硬的情况下,仍可获得与后路半椎体切除相同的矫形效果。

(2)后路半椎体切除术

由于前路手术存在较多问题:①心肺功能影响大;②一期前后路手术时间长,对体质差、肺功能低下的患者术中麻醉管理增加风险;③前路手术增加了手术入路切口与创伤,影响美观;④前路松解术可并发肺炎、肺不张、交感神经损伤、乳糜胸等缺点。因此国外许多学者主张采用一期后路半椎体切除治疗先天性脊柱侧后凸畸形,报道术后侧凸矫形率达到54.3%~68%、后凸矫正率达到57%左右,并认为对胸腰段半椎体的治疗效果更好。国内研究报道,一期后路半椎体切除治疗先天性脊柱侧后凸畸形,其侧凸矫正率达到60%~85.7%,后凸矫正率达到60%~83.9%。对半椎体侧凸或侧后凸畸形的患者,采用一期后路半椎体切除、内固定矫形,与前后路联合手术相比,主要有以下优点:①只有一个切口,手术一次完成,创伤相对较小;②适用于各部位的半椎体的切除,尤其是部位较高的上胸段及下腰椎的病变;③半椎体切除后矫形和固定比较容易,避免了单纯凹侧撑开牵拉脊髓,尤其适用先天性脊柱畸形合并脊髓发育异常者;④由于椎管内容物直视可见,从凸侧切除半椎体,且脊髓靠近凹侧,因而切除半椎体时不易损伤脊髓;⑤畸形矫正满意,手术矫正率达60%以上;⑥切除的棘突、椎板及半椎体的骨量充足,无须再取骨(图10)。

图10A L3半椎体,行后路半椎体切除内固定术

术前正侧位片

图10B L3半椎体,行后路半椎体切除内固定术

术前正侧位片

图10C L3半椎体,行后路半椎体切除内固定术

术后正侧位片

图10D L3半椎体,行后路半椎体切除内固定术

术后正侧位片

(3)后路全椎体切除术

Suk等报道了单纯后路全脊椎切除治疗严重脊柱畸形患者,其中38例为完全分节或部分分节半椎体所致的先天性侧凸畸形,侧凸矫正率平均为67.6%,后凸矫正率为42%,在切除椎体后间隙大于5mm采用钛网植入,小于5mm则植入自体骨。王岩等采用后路扩大“蛋壳”技术行畸形脊椎切除矫治重度成人先天性脊柱侧后凸,平均切除椎体1~3个,术后侧凸Cobb角矫正率52.3%,后凸矫正率75.1%,在加压闭合截骨形成的间隙前、后分别植入自体碎骨和填塞自体髂骨松质骨,取得了良好的前柱融合效果(图11)。

6.截骨术

近年来,单纯经后路进行单个或多个全脊椎切除治疗脊柱侧后凸畸形的报道逐渐增多。经脊柱三柱的全脊椎截骨、后路经关节突-椎间隙截骨(脊柱的短缩技术)、经椎弓根椎体截骨、经椎弓根半椎体全切及全脊椎切除术等,这些技术既可以用于单纯的侧凸矫形,也可以用于后凸的矫形。王岩等采用单纯后路多个全椎体切除矫治严重脊柱侧、后凸畸形患者38例,均进行了1.5~3个椎体的全椎体截骨,术中测量脊柱短缩42mm(31~61mm),随访1~2.5年,术后侧凸Cobb角平均矫正率56.3%(51.2%~64.2%),后凸Cobb角平均矫正率75.6%(67.8%~81.4%),效果满意。对先天性脊柱侧凸合并脊髓拴系的截骨治疗方面,李超等强调选择恰当的椎体截骨,截骨部位既要有利于侧凸矫正又要有利于脊髓拴系解除,通过三例患者对胸、腰椎分别采取了短缩截骨,达到脊柱畸形矫正与脊髓拴系间接松解的良好效果(图12)。

7.非融合的外科技术

对于小儿多个椎体的混合型发育异常,包括分节不全和半椎体的治疗,单个节段的半椎体切除并不能改变畸形,如侧凸加重或畸形明显可采用非融合性手术。目前儿童脊柱侧凸常用的非融合手术方法主要有三种,具体手术方法包括:

图11A 先天性侧后凸畸形,行后路半椎体切除植骨融合内固定术

术前正位片

图11B 先天性侧后凸畸形,行后路半椎体切除植骨融合内固定术

术前侧位片

图11C 先天性侧后凸畸形,行后路半椎体切除植骨融合内固定术

三维CT

图11C 先天性侧后凸畸形,行后路半椎体切除植骨融合内固定术

术后正位片

图11D 先天性侧后凸畸形,行后路半椎体切除植骨融合内固定术

术后侧位片

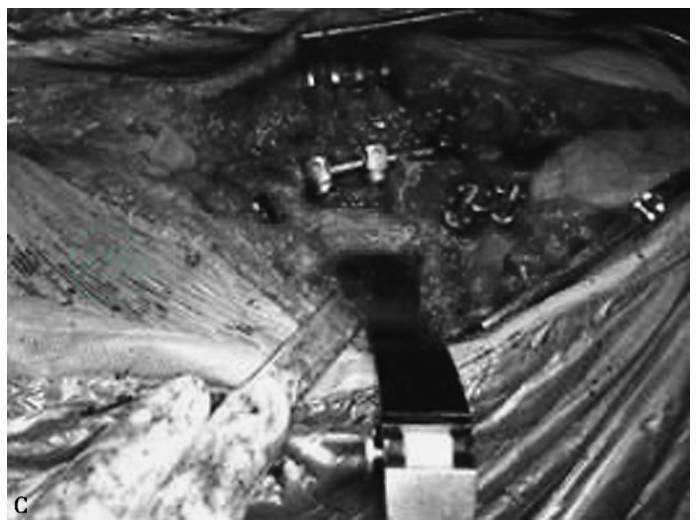

图11E 先天性侧后凸畸形,行后路半椎体切除植骨融合内固定术

术中照

图12A 16岁女性,僵硬性先天性脊柱侧后凸畸形,行后路半椎体切除及临近节段楔形截骨

术前三维CT

图12B 16岁女性,僵硬性先天性脊柱侧后凸畸形,行后路半椎体切除及临近节段楔形截骨

术前三维CT

16岁女性,僵硬性先天性脊柱侧后凸畸形,行后路半椎体切除及临近节段楔形截骨

树种照

图12D 16岁女性,僵硬性先天性脊柱侧后凸畸形,行后路半椎体切除及临近节段楔形截骨

术后X线

图12E 16岁女性,僵硬性先天性脊柱侧后凸畸形,行后路半椎体切除及临近节段楔形截骨

术后三维CT

(1)生长棒技术,即在首次手术时放置可延长的生长棒后,定期逐步延长矫形固定棒,达到不融合而矫正脊柱侧凸的目的。Mineiro等比较了使用生长棒非融合技术和传统融合手术治疗先天性脊柱侧凸的临床疗效。生长棒组11例,随访5.66年,术后Cobb角由74°矫正至39°,身高增长2cm(0.5~4.5cm)(图13)。

(2)椎体U形钉侧凸矫形技术,这种技术是通过在侧凸脊柱的凸侧胸廓扩大成放置U形钉,达到限制凸侧脊柱生长的目的。Betz等指出对先天性脊柱侧凸患者使用椎体U形钉的指征是:①侧凸畸形发生于9岁以后;②骨骼发育不良(Risser分级≤2);禁忌证包括:①后凸畸形超过了40°;②有全麻的禁忌证;③有明显的肺部受压,无前路融合指征;④对镍过敏者。目前该技术临床指征还未明确,长期随访的文献资料较少。

(3)椎体扩展假体肋骨扩大胸腔侧凸矫形技术,它是采用在脊柱侧凸凹侧添加假体肋骨来达到扩展胸廓和侧凸矫形的目的,对于有先天性椎体或者胸廓发育畸形的患者有很好的治疗作用。Campbell等发现使用此技术治疗的患者脊柱平均纵向生长的速度为7.1mm/y,而正常5~9岁儿童脊柱的生长速度为6mm/y,他们在研究中还发现使用这种技术治疗的患者侧凸度数从术前平均74°降至49°。总之,非融合技术在矫正部分畸形的同时保留脊柱的生长发育功能,控制畸形的发展,为患者发育接近成熟实行最终的脊柱融合术争取时间。

图13A 恶性脊柱侧弯,行后路矫形、生长阀内固定术

术前正位X线

图13B 恶性脊柱侧弯,行后路矫形、生长阀内固定术

术前侧位X线

图13C 恶性脊柱侧弯,行后路矫形、生长阀内固定术

术前三维CT

图13D 恶性脊柱侧弯,行后路矫形、生长阀内固定术

术中照

图13E 恶性脊柱侧弯,行后路矫形、生长阀内固定术(续)

术后X线

图13F 恶性脊柱侧弯,行后路矫形、生长阀内固定术(续)

术后X线

综上所述,手术方式有很多种,没有一种术式能适合所有的患者,手术成功的关键是根据患者特点制订个性化的治疗方案,选择合适的手术方法及固定融合固定节段。既要做到满意的畸形矫正,又要尽量缩短融合范围,保留脊柱的最大活动度,减少各种并发症的发生。