中文别名 :necrosis of the right femoral head

股骨头坏死(osteonecrosis of the femoral head,ONFH)是我国影响中青年人群健康最主要的疾病之一,也是中青年人群接受全髋关节置换最主要的原因之一。通常认为激素和酒精的摄入是股骨头坏死最常见的两大病因,约占股骨头坏死病例的40%。特别是我国,股骨头坏死的发生在骨科疾病中越来越常见。

尽管股骨头坏死具体发病机制仍不十分明确,但大量研究表明,股骨头坏死的发生与糖皮质激素的应用、过量长期饮酒、基因突变。

HIV感染、血红蛋白疾病、地中海贫血以及与血液促凝血酶原激酶释放有关的妊娠、恶性肿瘤、肠炎、放射线照射、家族遗传性高凝疾病等密切相关。详见本章第一节骨坏死病因学部分。

流行病学调查显示,美国每年有1万~2万新发股骨头坏死患者,股骨头坏死接受全髋关节置换占全部全髋关节置换患者的10%,韩国达到30%。我国尚无具体统计数据,但有研究者估计可能每年达4万~5万。股骨头坏死患者以青壮年为主,多发生于35~55岁的青壮年,平均发病年龄38岁,男性发病多于女性,双侧发病率逐年提高。患者就诊时以FicatⅡ期和Ⅲ期为主,占80. 0%。

对疾病分期的目的是指导临床治疗和判断疾病的预后。股骨头坏死目前常采用的分期方法有Ficat-Arlet分期、ARCO(Association Research Circulation Osseous)分期以及宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)分期。

(一)Ficat-Arlet分期

Ficat和Arlet综合分析股骨头坏死患者的X线表现以及骨扫描、骨功能(骨内压测定和骨髓内静脉造影)等方面的表现,将股骨头坏死分为Ⅰ~Ⅳ期。但是Ficat-Arlet分期法不能对股骨头坏死部位进行准确定位和定量分析。Ficat-Arlet分期另外一个不足之处在于该分期Ⅲ期范围太大,不适用于临床应用。

(二)ARCO分期

将股骨头坏死分为0~Ⅳ五个分期,其中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期根据坏死部位和坏死区大小又再分为A、B、C三个亚型。ARCO分期最大的优点在于将股骨头坏死的临床分期与坏死病变部位和坏死面积大小定量分析结合,对指导临床选择治疗方法和判断疾病的预后有一定的作用。

(三)Steinberg分期

宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)分期,根据股骨头是否塌陷以及骨坏死面积大小,将股骨头坏死分为7期(0~6期),每一期又分别按坏死面积大小分为A(坏死面积<15%)、B(坏死面积15%~30%)、C(坏死面积>30%)三个亚型。此分期方法对坏死区大小进行定量方面有较好的灵敏度和特异性(达99%),可以对股骨头坏死进行更加精确的定量分期。

股骨头坏死发生、发展过程中病理改变详见本章第一节骨坏死病理学部分。股骨头坏死后冠状面上根据病理改变不同,可分为五层(图16-2-1),分别为关节软骨、坏死骨组织、肉芽组织、反应性新骨、正常股骨颈骨组织。

骨坏死发生在相关危险因素作用下,体内产生高凝低纤溶状态、骨髓基质细胞代谢紊乱、胶原代谢异常、骨内压增高、股骨头内骨氧分压降低等病理生理改变,最终发生股骨头坏死。详见本章第一节骨坏死发生病理生理学部分。

1.X线片

通常拍摄标准前后位和蛙式位片。X线片对股骨头坏死的早期(Ficat 0,Ⅰ期)诊断困难,FicatⅡ期以上的病变可显示硬化带、透X线的囊性变,斑点状硬化,软骨下骨折及股骨头塌陷等(图16-2-2)股骨头坏死X线片主要改变包括:①股骨头内有分界的硬化带;②软骨下骨有X线透亮带[新月征(+),软骨下骨折];③股骨头塌陷,不伴关节间隙变窄。X线检查对确定股骨头坏死的临床分期和制订最佳治疗方案,有一定的意义。

图16-2-2 右侧股骨头坏死,FicatⅣ期

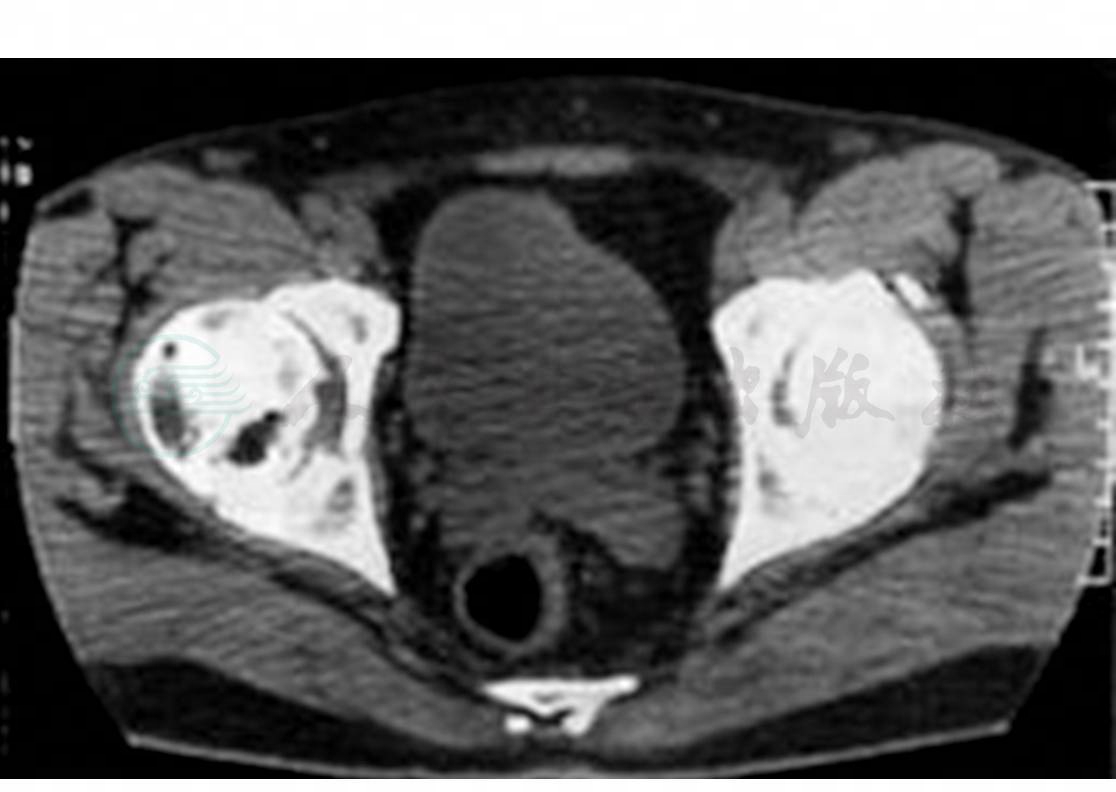

2.CT检查

CT检查对于确定股骨头塌陷、软骨下骨骨折等骨结构改变方面要优于其他检查方法(图16-2-3)。

3.骨扫描

骨扫描以前多用于影像学检查阴性但有高度怀疑股骨头坏死的高危人群的检查。通常股骨头坏死骨扫描呈冷区。骨扫描对于诊断股骨头坏死价值不大,缺乏灵敏度和特异性。

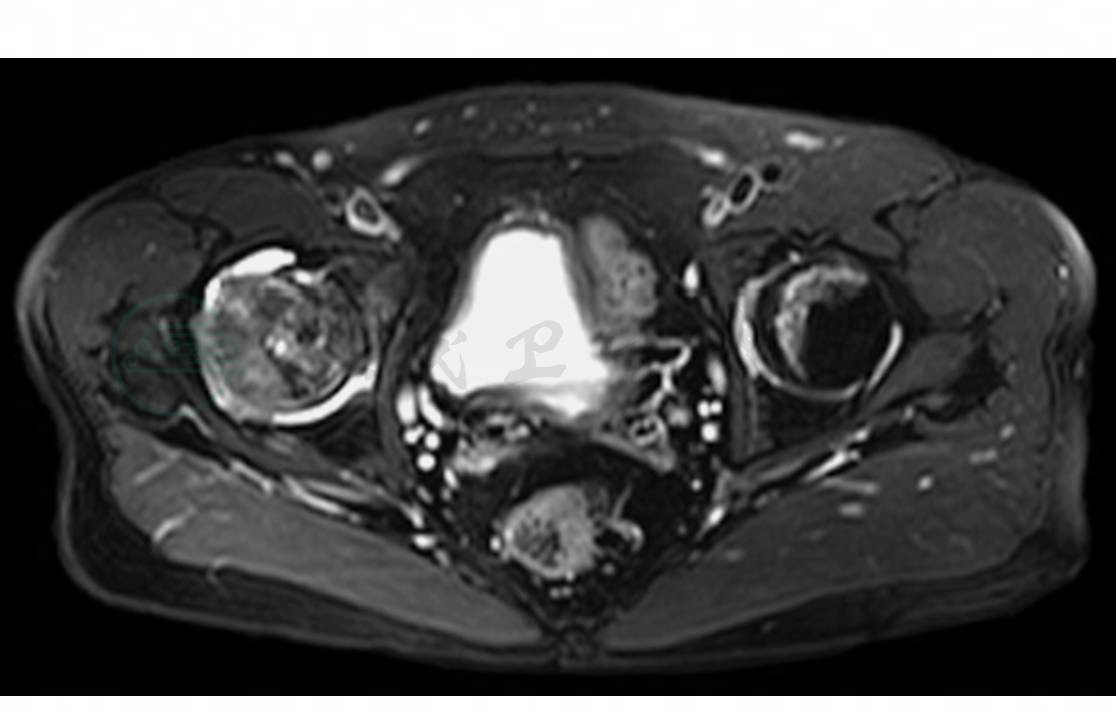

4.MR检查

MRI检查是目前早期诊断股骨头坏死最具灵敏度和特异性的检查方法,早期发现股骨头坏死灵敏度和特异性分别达99%和98%。早期股骨头坏死在MRI T1WI表现为坏死骨和有活性骨之间一条低信号条带,在T2WI表现为高信号双线征(double line sign),表示介于坏死骨和有活性骨之间含有大量新生血管的肉芽组织对坏死骨的修复和爬行替代(图16-2-4)。MRI检查还可以确定坏死区的部位、坏死区的大小。三维扰相梯度回波MRI、连续重复T2W动态MRI用于评价股骨弥散等将会在更早期发现并明确股骨头坏死的诊断,特别是对高危人群的筛查、动态监测方面,有重要的意义和价值。

图16-2-3 右侧关节面硬化,囊性变,塌陷,股骨头碎裂

图16-2-4 双侧股骨头坏死,左侧FciatⅡ期,右侧Ⅲ期。MRI示T2W相表现为高信号双线征(Double line sign)

股骨头坏死是一种进行性破坏性疾病,病情进展常导致股骨头软骨下骨和关节面软骨的塌陷、继发骨关节炎。该病多发生于青壮年,平均发病年龄38岁。目前普遍认为股骨头坏死在早期(FicatⅠ、Ⅱ期,股骨头塌陷前)采取积极有效的治疗措施,临床效果通常较好,可以达到治愈或阻止、延缓病情进展,最终避免或推迟行人工关节置换时间。

(一)非手术治疗

对于早期、疼痛不明显或股骨头未塌陷、因各种原因无法接受手术治疗,或影像学发现骨坏死但无临床症状者,可采用非手术治疗。具体见本章第一节骨坏死非手术治疗。

(二)手术治疗

股骨头坏死早期(塌陷前期)明确诊断,就应该采取相应的治疗措施逆转或延缓疾病进程,避免股骨头发生塌陷。目前有多种方法用于早期股骨头坏死(塌陷前)的保头治疗。

1.髓芯钻孔减压(图16-2-5)

图16-2-5 右侧股骨头坏死,酒精性,FicatⅡ期,多通道、小直径髓芯钻孔减压术后2年

钻孔减压的指征:股骨头未塌陷,坏死面积较小(<30%)、坏死区周围有完整硬化带包绕。髓芯钻孔减压是目前治疗早期股骨头坏死最常用的手术治疗方法。髓芯减压可结合各种骨移植如吻合血管或游离自体骨移植、同种异体骨移植、脱钙骨基质移植,同时联合应用各种生长因子如BMP、FGF、VEGF以提高治疗效果。

2.截骨术

截骨术治疗股骨头坏死的指征为:①<55岁,髋痛;②头塌陷但关节间隙无狭窄或髋臼未累及;③Kerboul角≤200°;④无长期服用大剂量激素。截骨治疗股骨头坏死是基于通过截骨调整股骨头负重区,使股骨头坏死区偏离负重区,髋关节应力重新分布于股骨头有活性的区域,应力载荷有健康、有活性的骨来承载负荷,防止坏死病变区股骨头发生塌陷(图16-2-6)。常用的截骨方式有经转子间旋转截骨和转子内内翻或外翻截骨。

图16-2-6 股骨头坏死经转子间截骨治疗

3.游离骨移植

游离骨移植的手术指征:FicatⅡ、Ⅲ期(塌陷<2mm)、髋臼软骨完整。游离骨移植治疗股骨头坏死的目的是减低骨内压、清除死骨,通过移植骨提供结构支撑以利于软骨下骨的修复重塑。目前常用的方法有:①头颈开窗(light bulb)法,清除死骨植入皮质骨(图16-2-7);②Trap-door法(关节面软骨活瓣法),清除死骨、硬化骨,植入松质骨或松质骨+皮质骨;③股骨颈开窗,清除死骨植骨。

4.带蒂肌骨瓣移植

适应证:年龄<55岁,股骨头未塌陷,关节活动度好。通过股骨头颈部开槽清除死骨,植入带有肌血管蒂的骨瓣。目的是减压的同时植入带血供骨提供支撑、恢复股骨头血供,带血供松质骨还具有骨诱导作用,促进新骨生成。常采用的手术方式有:带蒂髂骨瓣移植、带蒂大转子移植、股方肌肌骨瓣移植等。

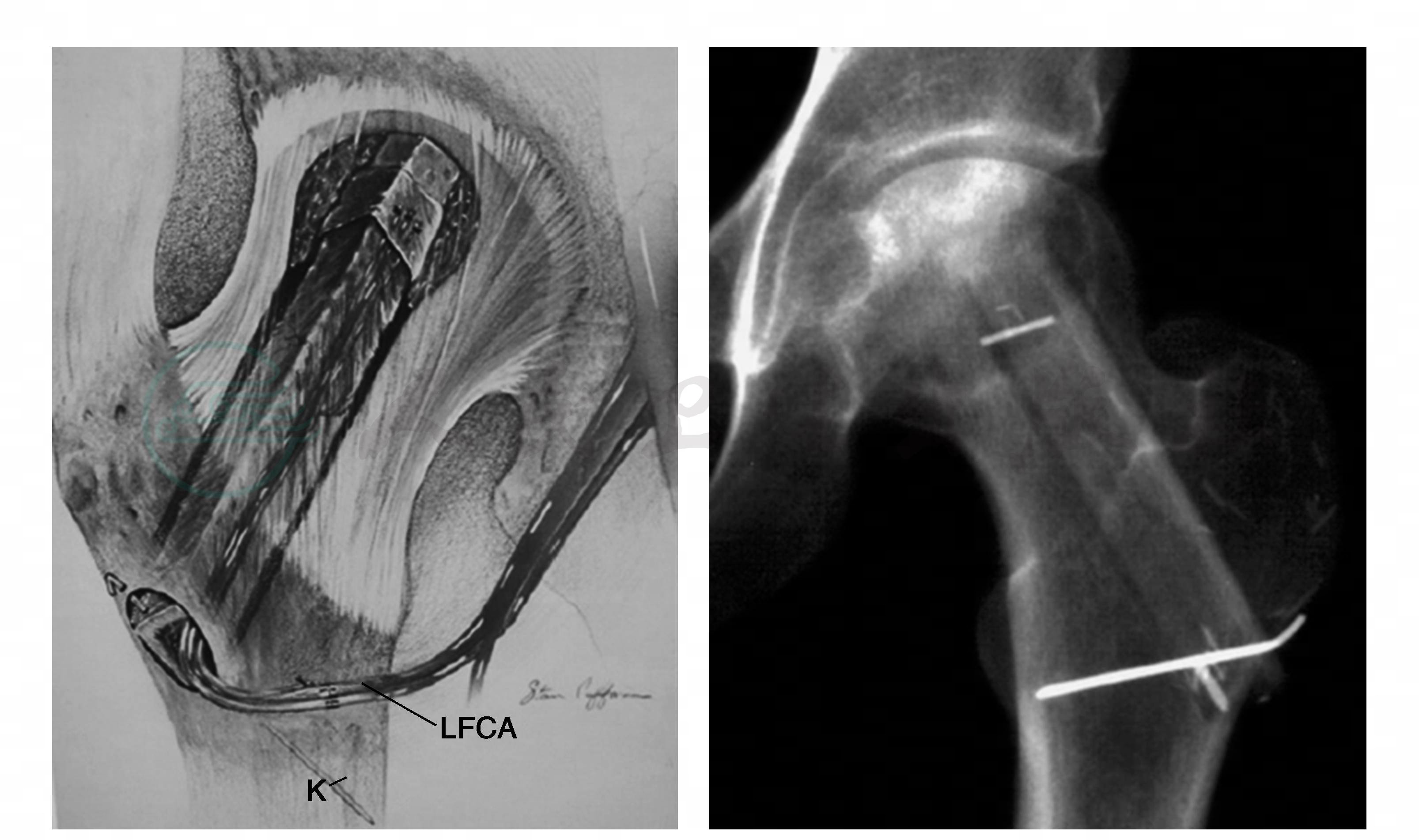

5.吻合血管骨移植

图16-2-7 股骨头坏死,经头颈开窗,死骨清除,自体骨移植治疗示意图

吻合血管腓骨移植指征:20岁以上、FicatⅢ期以前、关节活动度可。吻合血管游离骨移植治疗股骨头坏死的目的是阻止头塌陷,促进局部骨血管化。清除死骨、减压、植入新鲜自体松质骨,带血管蒂有活性结构状骨为软骨下骨提供结构性支撑,股骨头的再血管化促进新骨生成。最常采用的吻合血管游离腓骨移植,腓骨滋养动、静脉血管蒂与旋股外侧动、静脉升支吻合(图16-2-8)。

图16-2-8 股骨头坏死吻合血管腓骨移植治疗

6.关节置换

(1)全髋关节表面置换:

全髋关节表面置换的指征:年轻、活动量较大、FicatⅢ期或宾夕法尼亚大学分期Ⅲ、Ⅳ期股骨头坏死患者,Kerboul角<200°或坏死面积<30%,股骨头塌陷<2mm,双下肢不等长<2cm。用金属-金属全髋关节表面置换术(图16-2-9)治疗中青年股骨头坏死被认为是近年来股骨头坏死治疗方面的进展之一。金属-金属表面置换术的优点是:相对于常规全髋关节置换手术保留较多的股骨侧骨量,关节活动范围较大,髋关节生物力学环境改变较小,脱位发生率低,远期失败后容易翻修。缺点是:手术操作难度大,股骨颈骨折发生率较高,术后血液金属离子浓度升高和炎性假瘤形成。

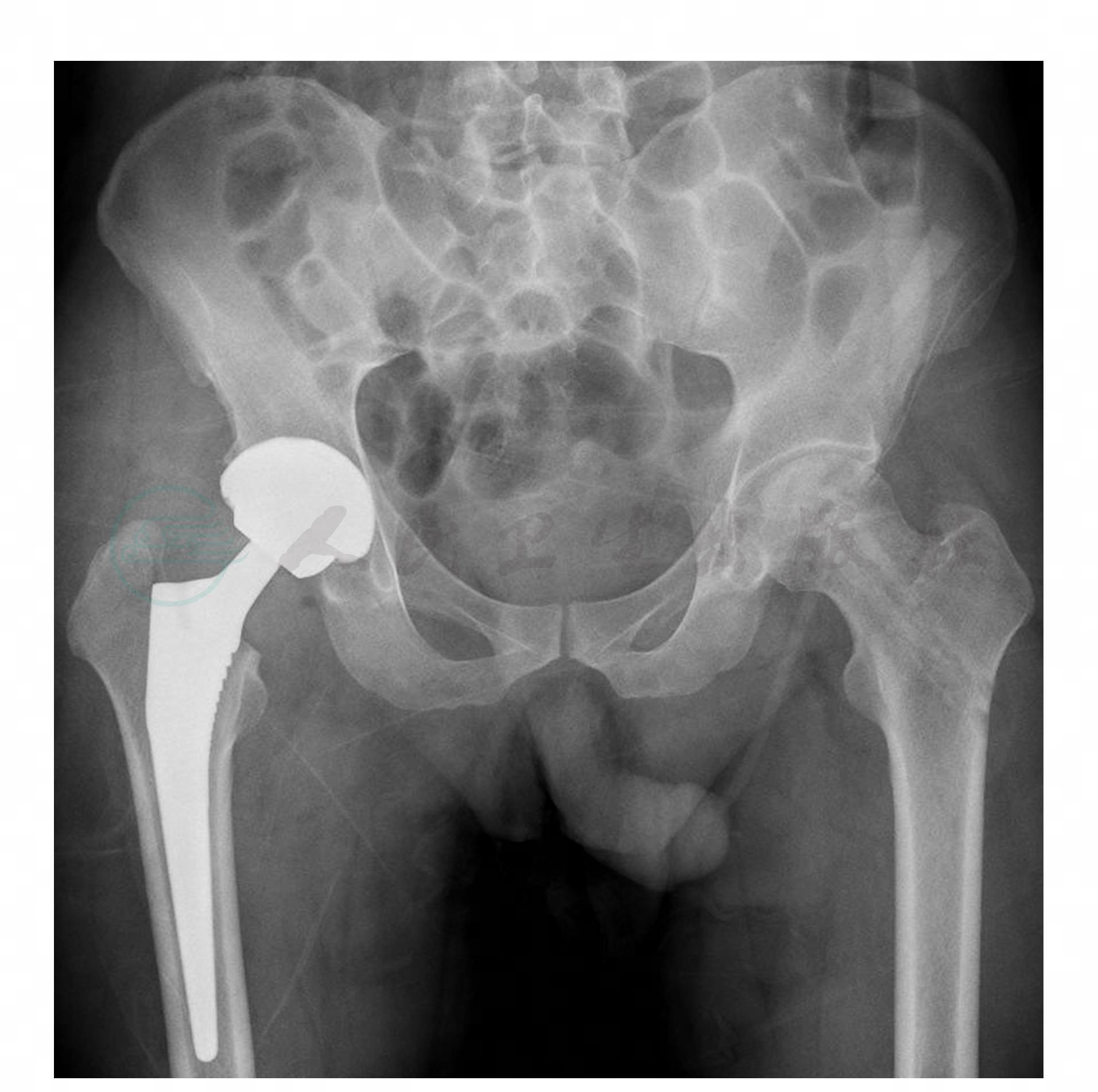

(2)全髋关节置换:

全髋关节置换(图16-2-10)已经成为治疗晚期股骨头坏死的“金标准”。手术指征:股骨头坏死晚期继发骨关节炎、疼痛,严重影响日常生活。其优点是:有效缓解关节疼痛、快速改善关节功能。针对股骨头坏死患者相对年轻,可选择耐磨损负重感界面,包括金属-金属、金属/陶瓷-高交联聚乙烯、陶瓷-陶瓷。

图16-2-9 双侧股骨头坏死,双侧全髋关节表面置换术后

图16-2-10 双侧股骨头坏死,右侧全髋关节置换,左侧钻孔减压