英文名称 :duodenal ulcer,DU

中文别名 :消化性溃疡

十二指肠溃疡(duodenal ulcer,DU)是消化系统的多发病和常见病。典型的十二指肠溃疡呈圆形或椭圆形,溃疡浅者限于黏膜层,多深至黏膜肌层。部分溃疡贯穿黏膜全层,穿孔到腹膜腔或穿透到邻近器官。一些溃疡能侵蚀十二指肠动脉或其分支引起大出血。多数资料显示约10%~12%的人一生中有十二指肠溃疡病史,DU好发于青壮年,男性较女性多见。DU的发病与幽门螺杆菌(Hp)、非甾体抗炎药(NSAIDs)、应激、遗传等因素有关。十二指肠溃疡的临床表现多种多样,典型的临床症状是上腹部疼痛。部分患者可无任何临床表现,约10%患者的首发症状是上消化道出血、穿孔等并发症。自20世纪90年代以来,DU的发病率有下降趋势,主要和幽门螺杆菌的广泛根除有关。

DU的确诊依据内镜检查或X线检查。内镜检查目前已经公认是诊断十二指肠溃疡的首选方法,诊断正确率远高于X线。

十二指肠溃疡发病机制并不是单一明确的过程,而是复合、相互作用的因素形成:由于损害因素和防御间的平衡失常造成的。

1.胃酸分泌过多 十二指肠溃疡的发病机制中,胃酸分泌过程起重要作用,早在1910年Schwartz提出“无酸就无溃疡”的观点至今仍是正确的,十二指肠溃疡不发生于胃酸分泌很低,最大胃酸分泌(MAO)<10mmol/h者。虽然正常人和十二指肠溃疡病人的最大胃酸分泌能力相互重叠的,但十二指肠溃疡病人作为整体能分泌更大量的胃酸,尤其是进餐刺激反应的胃酸分泌。胃酸分泌量的大小是和胃壁细胞总体(parietal cel mass,PCM)的多少平行的,十二指肠溃疡病人平均有11.8亿个壁细胞,约为正常人的2倍。十二指肠溃疡病人除了壁细胞的数量增多外,其壁细胞对促胃液素、组胺、迷走神经胆碱能途径的刺激敏感性加强。胃酸分泌因而增高,是十二指肠溃疡发生的重要因素。

2.十二指肠黏膜防御机制的减弱 十二指肠通过特异性pH敏感的受体,酸化反应反馈性延缓胃的排空,保持十二指肠内pH接近中性,且十二指肠黏膜能吸收腔内氢离子和不受胆盐的损伤;十二指肠溃疡病人中,这种反馈延缓胃排空和抑制胃酸的作用减弱,而胃排空加速,使十二指肠球部腔内酸负荷量加大,造成黏膜损害可形成溃疡。

前列腺素E不仅有抑制胃酸的作用,更重要有直接保护黏膜的作用和促进溃疡愈合。十二指肠溃疡病人的十二指肠黏膜前列腺素E的含量较正常对照组明显降低,降低了十二指肠黏膜的保护作用。

十二指肠溃疡病人的十二指肠黏膜碳酸氢盐分泌减少,可导致酸性消化性损害。

3.幽门螺杆菌 幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,HP)感染和消化性溃疡的发病密切相关,HP感染是胃窦炎主要病因和引起消化性溃疡的重要病因。根除HP治疗能显著降低溃疡的复发率。

HP是一种微需氧革兰阴性杆菌,呈螺旋形。人的胃黏膜上皮细胞是它的自然定植(colonization)部位。HP能在酸性胃液中存活是由于它具有高活性的尿素酶,分解尿素产生氨,在菌体周围形成保护层。实际上所有十二指肠溃疡病人均有HP感染。急性十二指肠溃疡和HP感染病人比无感染的溃疡病人进餐后反应性分泌更多的酸和释放更多的促胃液素。胃酸分泌增多时,十二指肠球部被过度酸化,使十二指肠球部内出现胃上皮化生灶,为HP从胃窦黏膜移植十二指肠球部创造条件,HP在球部生存繁殖而发生急性十二指肠炎,在其他致溃疡因素的诱导下发生溃疡。但这一十二指肠溃疡发生机制,仍待进一步证实。

虽然以上各因素和十二指肠溃疡有关,酸仍是最重要的,内科和手术治疗降低胃酸分泌,结果使溃疡愈合。

典型的十二指肠溃疡发生在十二指肠第一部(95%),最常见在距幽门3cm以内(90%)。溃疡发生在前壁和后壁机会相等,偶可二者均有。十二指肠溃疡一般不发生恶变。十二指肠溃疡发生在十二指肠第一部远侧是很少见的,必须考虑是非典型的十二指肠溃疡,包括佐林格‐埃利森综合征(Zol inger‐El ison syndrome,ZES)、药物性溃疡、恶性肿瘤或克罗恩(Crohn)病。未经治疗的十二指肠溃疡的自然史为自发性愈合和复发交替,至少60%愈合的十二指肠溃疡1年内复发,80%~90%2年内复发。

十二指肠溃疡的治疗近30余年来已有显著的改变,包括一般治疗、药物治疗、并发症的处理和外科治疗。十二指肠溃疡治疗的目的包括:疼痛的缓解、促进溃疡的愈合、防止复发、减少并发症。目前,抗溃疡药的发展(H2受体拮抗药和质子泵抑制药),绝大多数无并发症的十二指肠溃疡均能被治愈,十二指肠溃疡病人开始均应给予内科治疗,故外科医生也应了解现代溃疡病的药物治疗。

1.内科治疗 十二指肠溃疡的有效内科治疗可包括以下七个方面。

(1)避免致溃疡因素:避免和十二指肠溃疡密切相关的致溃疡因素,如烟草、咖啡、刺激性调味品(辣椒、胡椒),精神过度紧张;鼓励有规律的正常一日3餐,维持正常的消化活动节律。临睡前进餐必须避免,因其在睡眠时刺激胃酸分泌。牛奶是较差的缓冲剂,其含蛋白质和钙成分可促进胃酸分泌,最好避免空腹服用。肾上腺皮质激素、非甾体抗炎药(NSAIDs)和利舍平可诱发溃疡病,宜停止应用或减少剂量。

(2)抗酸药:抗酸药可有效地降低胃酸,迅速止痛,在空腹时服用效果较好,抗酸药的选择是决定于其缓冲酸的能力,含钠量和副作用。含镁抗酸药可伴腹泻,而含铝抗酸药可致便秘:氢氧化铝仅中度的缓冲能力,主要用以平衡氢氧化镁的腹泻作用。氢氧化铝可和肠道中的磷结合成不吸收的磷酸铝,造成低磷血症。含钙的抗酸药可导致胃酸反跳性升高,可引起高钙血症和高尿钙症,应用受到一定限制。

(3)抗胆碱药:对抑制胃酸分泌的作用较弱,若要达到疗效,必须提高剂量,但副作用大。不易耐受,偶用于解除溃疡引起的胃肠痉挛痛,目前较少采用。

(4)酸分泌抑制药

1)组胺H2受体拮抗药(H2 receptor antagonists,H2RAs):西咪替丁(cimetidine)对十二指肠溃疡治疗的效果良好已使用20余年,更新一代的组胺H2受体拮抗药如雷尼替丁(ranitidine)、法莫替丁(famo‐tidine)和尼扎替丁(nizatidine),有更长的血清半衰期,副作用很少,依从性好。以上4种组胺H2受体拮抗药治疗十二指肠溃疡8~12周约80%~90%愈合,而安慰剂愈合率为45%。停药后1年内70%复发,若溃疡愈合后用维持量,1年内复发率下降为35%左右。

2)质子泵抑制药(proton pump inhibitors,PPIs):奥美拉唑(omeprazole,OME)干扰胃酸分泌最后的共同途径——H+‐K+‐ATP酶质子泵。OME作用强于组胺H2受体拮抗药,在通常剂量(20~40mg/d)可抑制24小时酸分泌的90%。副作用极少。是目前最强有力的胃酸分泌抑制药之一。

(5)加强胃黏膜(屏障)保护药物

1)硫糖铝(sucralfate):硫糖铝是8个硫酸根的蔗糖硫酸酯铝盐,仅很少量吸收,在酸性胃液中,其凝聚物黏附着于溃疡基底,形成保护屏障,抑制胃蛋白酶活性,和胃蛋白酶、胆盐结合,刺激内生性黏膜前列腺素合成。本药无酸中和作用,能促进溃疡愈合。硫糖铝治疗十二指肠溃疡安全有效,其副作用小。

2)枸橼酸铋钾(胶态次枸橼酸铋,coloidal bismuth subcitrate,CBS):是氢氧化铋和枸橼酸的结合盐,在胃内酸性环境下与溃疡面的黏蛋白螯合形成覆盖物,阻止胃酸、胃蛋白酶对溃疡进一步刺激:促进黏液分泌增加,中性黏蛋白增加,增强黏膜屏障;刺激内源性前列腺素的合成;刺激碳酸氢盐的分泌;CBS与表皮生长因子(EGF)形成复合物,使EGF聚合于溃疡部位,从而促进溃疡愈合;有杀灭HP作用,CBS虽然吸收很少,但经肾排出慢,不可长期服用,以免铋中毒。肾功能不全病人禁用。单用CBS虽HP的清除率可达83.3%,但根治率仅为20%~30%,治疗HP感染的溃疡必须再加用两种抗HP的抗生素,可使其HP根治率达86%~90%。

3)前列腺素E(prostaglandin E,PGE):PGE具有抑制胃酸分泌和保护胃十二指肠黏膜的作用。天然前列腺素易被灭活,合成的可口服,且作用时间长。目前较常用于临床的为人工合成的类似物,米索前列醇(misoprostol)是较弱的抗分泌药物,虽不是治疗消化性溃疡的第一线药物,但主要是用以防止NSAID用药者发生胃、十二指肠溃疡的药物。

(6)根治HP治疗方案:要判断HP是否被彻底消灭,必须以停药(包括抗生素、PPI或CBS)后4周以上检测HP阴性为标准,故临床上将药物治疗结束后至少4周以上用任何方法都检不出HP称为根治(eradication);以避免一停药时即检测HP,如部分HP受清除(clearance),或暂时受抑制,可造成假阴性。

目前抗HP根治疗法一般采用两种抗生素合并胶态次枸橼酸铋(CBS)或抗分泌药。这种三联用药加强杀灭HP,缩短疗程,减少抗生素的耐药性,较好的依从性,1周治疗达到90%的根治。目前推荐的治疗方案有:①CMT,CBS120mg、甲硝唑250mg、四环素500mg,以上三药各每日4次,共2周,根治率达87%~91%;②MOC(或AME),甲硝唑500mg(或阿莫西林amoxicilin)500mg、奥美拉唑(OME)20mg、克拉霉素(clarithromyc in)250mg,各每日2次,共1周,根治率86%~91%。抗HP治疗方案适用于所有合并HP感染的胃十二指肠溃疡患者。

2.外科治疗 由于有了强力有效的抗溃疡药物,如组胺H2受体拮抗药西咪替丁或雷尼替丁临床常规应用可使90%的十二指肠溃疡愈合;质子泵抑制药奥米拉唑或兰索拉唑(lansoprazole)可使几乎100%十二指肠溃疡愈合。但是一旦停止治疗,1年内70%~90%的病人溃疡复发。采用H2RAs维持量治疗可减少溃疡复发率,但使病人不方便和增加医药费用。

根治性HP治疗方案,若使HP从胃被彻底消除,溃疡可能获得长期治愈,但这一目的尚未完全达到,仍有待于5~10年长期疗效的结果。

当前微创外科的迅速发展,腹腔镜的迷走神经切断术和十二指肠溃疡穿孔的修补术已在临床应用。由于溃疡病治疗方面的发展,讨论十二指肠的外科治疗,较20年前更为困难,那时手术治疗视为是根治溃疡病的方法。现在选择性(无并发症)的溃疡手术已大大地减少,主要是针对溃疡并发症如出血、穿孔和梗阻的手术,即使过去认为急症治疗出血和穿孔必须施行彻底性手术也可能不再是合适的。但对这种种问题,很多尚有待于进一步的临床对照观察。

(1)十二指肠溃疡的手术指征:无并发症的十二指肠溃疡主要应内科治疗,对无并发症的慢性溃疡除非经过详尽的诊断和充分的内科治疗,决不能轻易进行外科手术。并无一种可以治愈所有溃疡病的方案,内科治疗仍有少数病人(5%)虽经严格的药物治疗溃疡不能愈合或反复发作;外科治疗有一定的手术死亡率、并发症和复发率。对症状严重者,如无限期的推迟手术治疗,不但病人仍需继续忍受溃疡病发作的痛苦,一旦发生急性并发症而行急症手术的危险性远较选择性手术为高。

1)无并发症的十二指肠溃疡有下列情况应考虑手术治疗:①难治性溃疡,虽经严格的内科药物治疗,仍发作频繁,疼痛严重,影响工作能力和生活质量;②穿透性溃疡、复合溃疡(胃、十二指肠合并溃疡)、球后溃疡,这三类溃疡内科治疗效果差,易有并发症;③曾有大出血或溃疡穿孔史,又复发溃疡。

无并发症的十二指肠溃疡病人在合并有其他严重心、肺、肝或肾等内科疾病时,可长期采用H2受体拮抗药治疗。

术前十二指肠溃疡的诊断必须为内镜检查所证实,并做胃窦黏膜活检以明确有无HP感染,HP阳性者须进行根治性HP的治疗;HP阴性的溃疡要注意有无服用致溃疡的NSAIDs药物史,对内科治疗反应不良的溃疡应予排除少见的Crohn病、淋巴瘤和ZES所致的溃疡。

2)十二指肠溃疡的并发症:①急性穿孔;②出血,大量出血或出血不止;③幽门十二指肠梗阻。十二指肠溃疡的并发症是外科急症手术的主要指征。合并严重内科疾病或高龄病人发生危险的并发症时(急性穿孔、大出血),一般仍需早期手术。

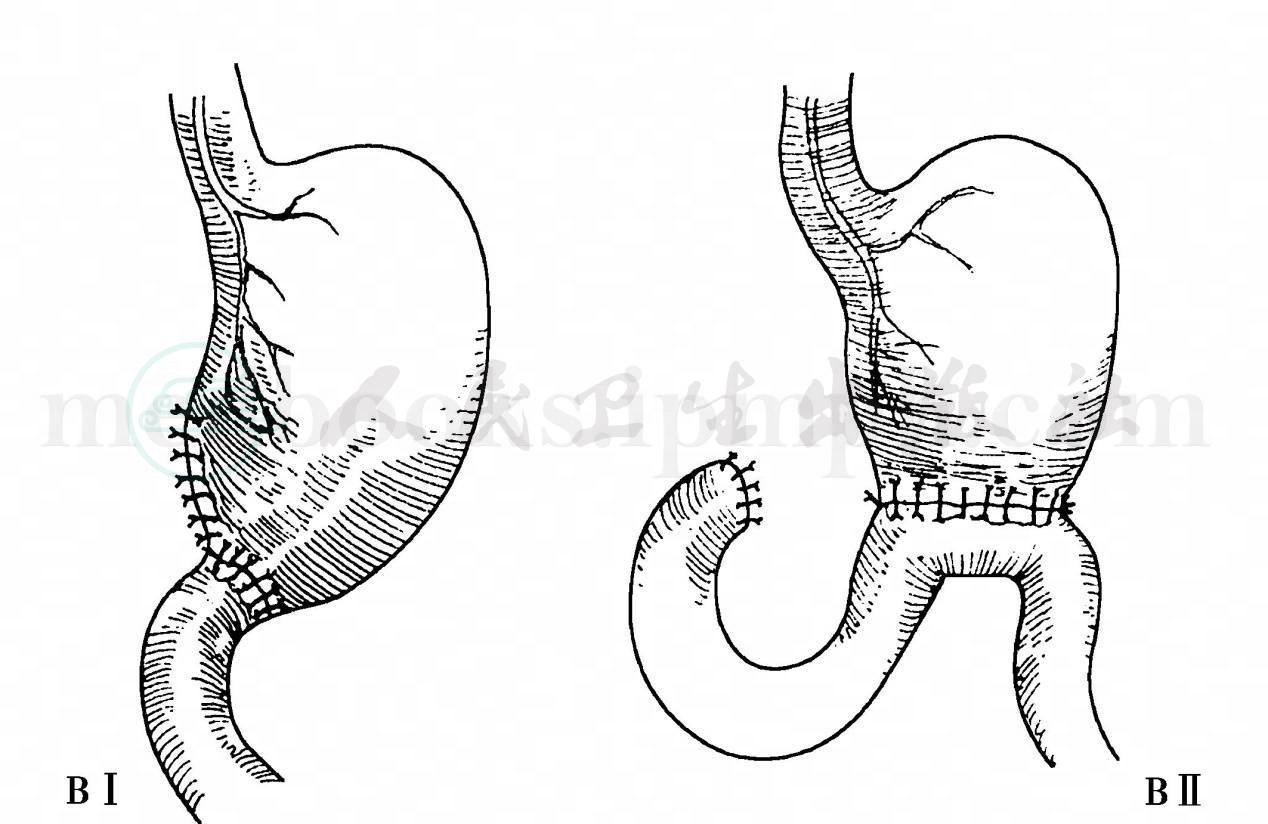

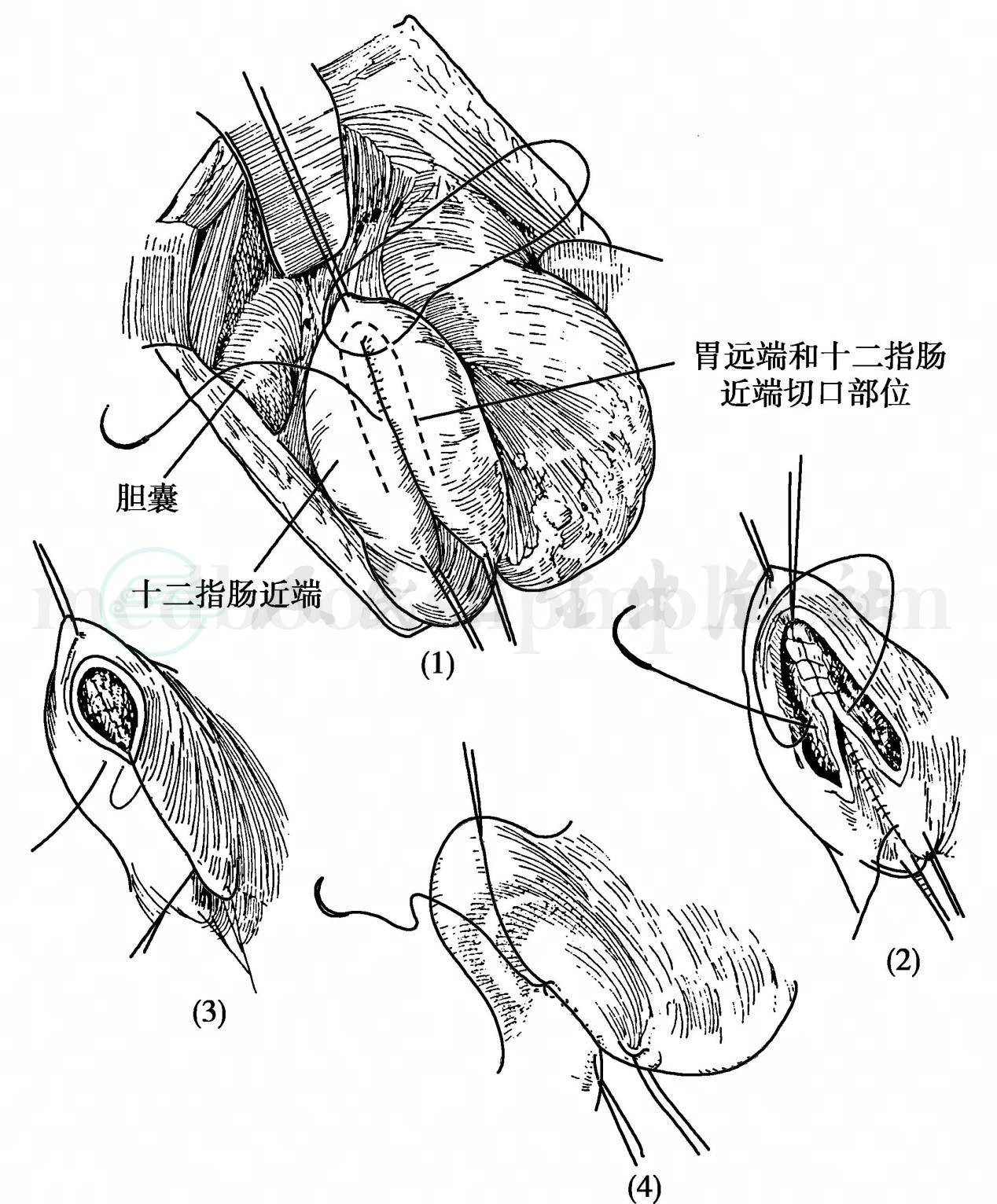

图54‐5 胃切除术胃十二指肠吻合(BⅠ)和胃空肠吻合(BⅡ)

(2)十二指肠溃疡手术选择应考虑的综合因素:①手术死亡率和并发症;②术后长期(5~10年)的溃疡复发率;③手术的后遗症(倾倒综合征、腹泻);④术后长期的代谢并发症,如体重减轻;贫血、铁质缺乏或巨成红细胞;骨病、骨软化症、骨质疏松;⑤手术15~20年胃癌发生率;⑥第一次手术失败后第二次补救手术的难易;⑦手术施行者技术熟练程度等。

(3)十二指肠溃疡手术术式的选择:十二指肠溃疡现行各种不同的手术,主要是胃部分切除和各类型的迷走神经切断术,其对十二指肠溃疡的治疗作用,分别叙述于后。

1)胃部分切除术(partial gastrectomy,PG):手术的基本原理,以切除产生促胃液素的胃窦和不同量的胃体(壁细胞群),减少了胃酸分泌。在20世纪40~50年代,手术切除胃远端75%,虽然可治愈溃疡病,也带来了不少术后后遗症,如体重丧失(>5kg)、倾倒综合征和贫血等。其后用较少量的胃切除,切除胃的65%,也可得到同样的效果,而副作用明显减少。而<60%的胃切除则复发率明显增高。在胃切除后消化道重建有两种,胃十二指肠吻合(Bil rothⅠ式,BⅠ)或胃空肠吻合(Bil rothⅡ式,BⅡ),它的选择常由十二指肠溃疡瘢痕情况和胃切除的量多少而定,BⅠ和BⅡ的效果是相似的(图54‐5)。过去BⅠ手术后的溃疡复发率高是由于胃切除的量较BⅡ术为少所致。

最常用于评估溃疡术后效果的Visick评级标准见表54‐2。Visick评级中Ⅰ、Ⅱ级分开是没有必要的,也无临床意义。故Ⅰ、Ⅱ级可合并在一起为“优良”。PG治疗DU85%~90%的病人可获优良的效果(Visick评级Ⅰ、Ⅱ)。

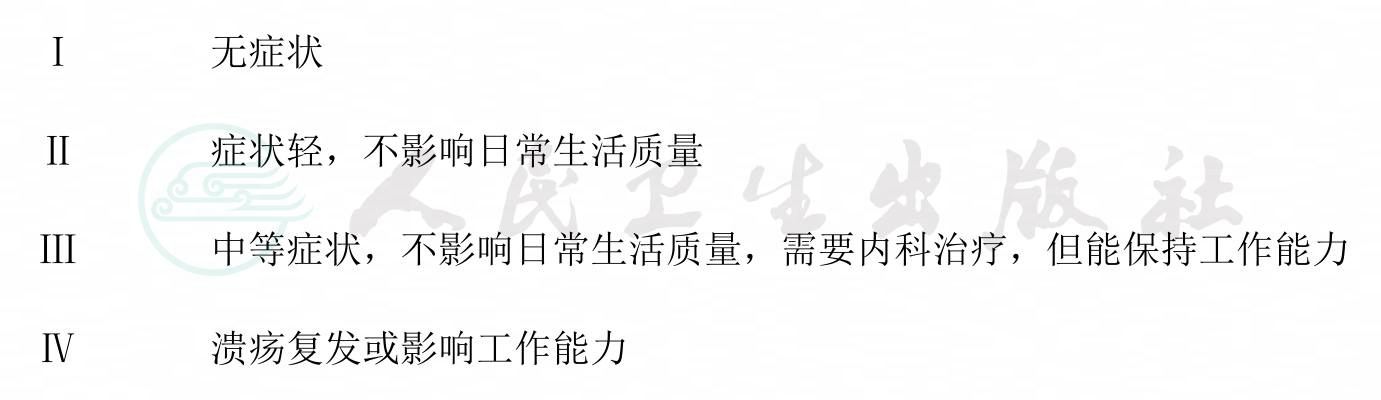

表54‐2 Visick 评级标准

我国目前主要仍以PG治疗DU,欧美很少应用PG治疗DU,因为即使有经验的医生,PG的手术死亡率亦显著高于壁细胞迷走神经切断术(又称高选择性迷走神经切断术,HSV);手术并发症、后遗症均明显高于HSV。且PG20年后残胃癌的发生率3~6倍于正常人,可能由于过多的胃肠液反流引起胃黏膜后损害所致。

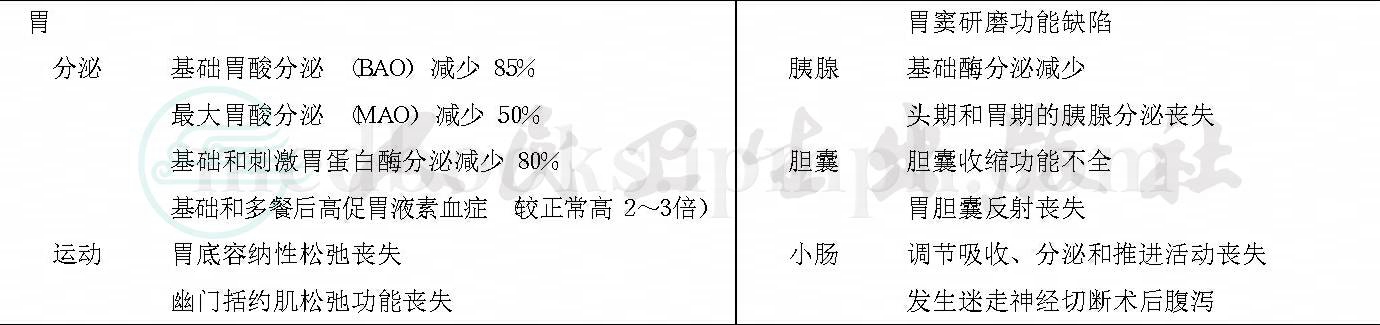

2)迷走神经干切断合并引流术(truncal vagotomy and drainage,TV+D):迷走神经干切断术的生理效应(表54‐3),TV减少基础胃酸分泌85%和由五肽促胃液素刺激引起的最大胃酸分泌50%。迷走神经刺激引起壁细胞反应是通过多个机制来传导的。乙酰胆碱直接作用于细胞的胆碱能受体;解除从胃体D细胞释放生长抑素的抑制;肠嗜铬细胞(enterochromaf in like cel,ECLC)释放组胺的旁分泌作用;胃窦G细胞释放促胃液素。迷走神经切断阻断了以上所有的机制,迷走神经切断后壁细胞对促胃液素的敏感性明显降低。迷走神经切断不单酸分泌减少,并明显抑制胃蛋白酶的分泌。此外,还产生基础和餐后高促胃液素血症,其确实的机制不了解,但认为与酸分泌降低和阻断了迷走神经纤维的抑制作用有关。高促胃液素对泌酸细胞(oxyntic cel)和十二指肠黏膜有营养作用。

表54‐3 迷走神经干切断的生理效应

迷走神经输出分泌纤维仅占迷走神经干所有纤维的2%~3%,其余大部分纤维为输出或输入的运动神经,对调节胃的运动是重要的。TV后胃底容纳性松弛作用丧失和幽门括约肌松弛不全,造成胃排空液体和固体的严重障碍,即使加做了引流手术,液体的排空加速,而固体的排空改善仍慢于正常,因而所有TV手术都须加做引流手术。引流术包括:①幽门成形术;②胃空肠吻合;③胃窦切除术。

幽门成形术主要有两种:①Heineke‐Mikulicz幽门成形术(H‐Mpyloroplasty,H‐MP),是最常用的,纵行切开幽门十二指肠,完全切断幽门,切口横行缝合(图54‐6);②Finney幽门成形术,可用于当溃疡瘢痕累及幽门和十二指肠球部,不允许做无张力的H‐MP时。Finney幽门成术实际上是胃十二指肠侧侧吻合(图54‐7)。胃空肠吻合(gastroje junostomy,GJ)是引流术中其次最常用的方法,用于十二指肠病变严重或形成炎性肿块,此时做幽门成形术不安全,故大多数选用GJ。

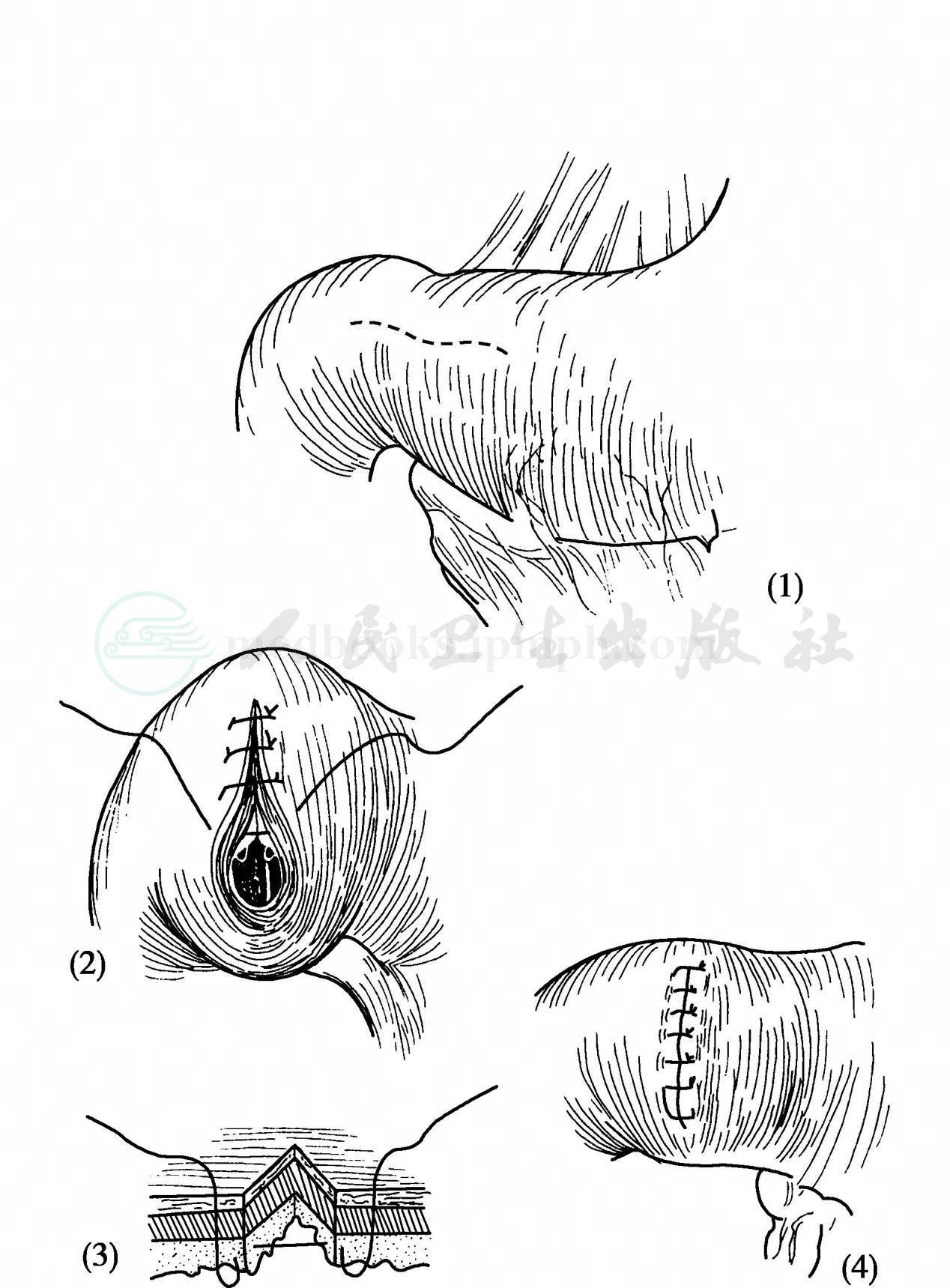

图54‐6HeinekeMikulicz幽门成形术

(1)从幽门近端2cm至远端1~2cm纵行切开幽门环;(2)切口纵行缝合;(3)Gambee缝合示意图;(4)手术完毕

图54‐7Finney幽门成形术

(1)胃远端和十二指肠近端切口部位,先作后壁浆肌层缝合;(2)纵行切开后作后壁全层缝合;(3)前壁全层缝合;(4)前壁浆肌层缝合,完成手术

TV+D的疗效:手术死亡率0.5%;复发率10%(3%~30%);术后发生倾倒综合征和呕吐胆汁较常见(表54‐4)。Stalsberg和Taksdal指出良性溃疡病人施行GJ术后20年以上发生胃癌的危险明显增大。由于TV+D破坏了幽门功能,因而Leeds‐York研究男性病人术后2年的效果,Visick分级Ⅰ+Ⅱ为64%,女性效果更差,其疗效差于PG、TV+A。

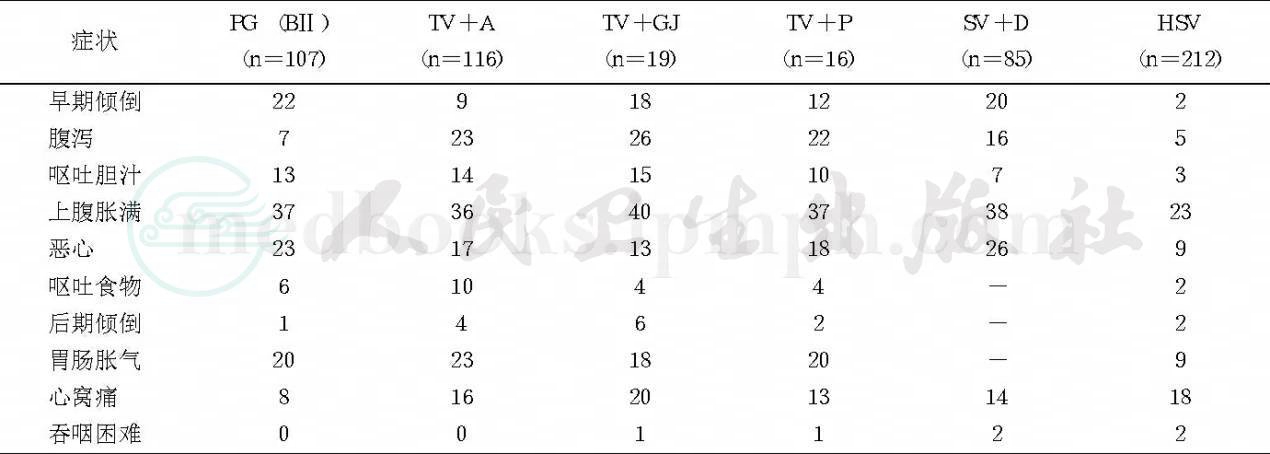

表54‐4 十二指肠溃疡各种不同的选择性手术后副作用发生的百分率

PG:胃部分切除术;TV+A:迷走神经干切断+胃窦切除;TV+GJ:迷走神经干切断+胃空肠吻合;TV+P:迷走神经干切断+幽门成形术;SV+D:选择性迷走神经切断+引流术;HSV:高选择性迷走神经切断术(引自:王吉甫主编.胃肠外科学.北京:人民卫生出版社,2000,239)

3)高选择性迷走神经切断术(HSV):1969年Johnston和Amdrup几乎同时介绍了HSV,这一手术包括细致地分离切断支配胃体和胃底分泌胃酸的黏膜前、后胃迷走神经(Latarjet)的分支:完整保留迷走神经干和它的肝支、内脏支和支配胃窦和幽门的鸦爪分支(crow’s foot),因保留了胃窦和幽门管的迷走神经支配,保证了胃的排空。结果术后优点是,手术死亡率低,术后并发症少。一组收集的5539例HSV手术,总死亡率仅0.31%,是各种溃疡手术中最低的。各种术后并发症发生率很低。但HSV术后溃疡复发率高(5%~15%),但易于内科处理。一般认为是DU首选的选择性手术。

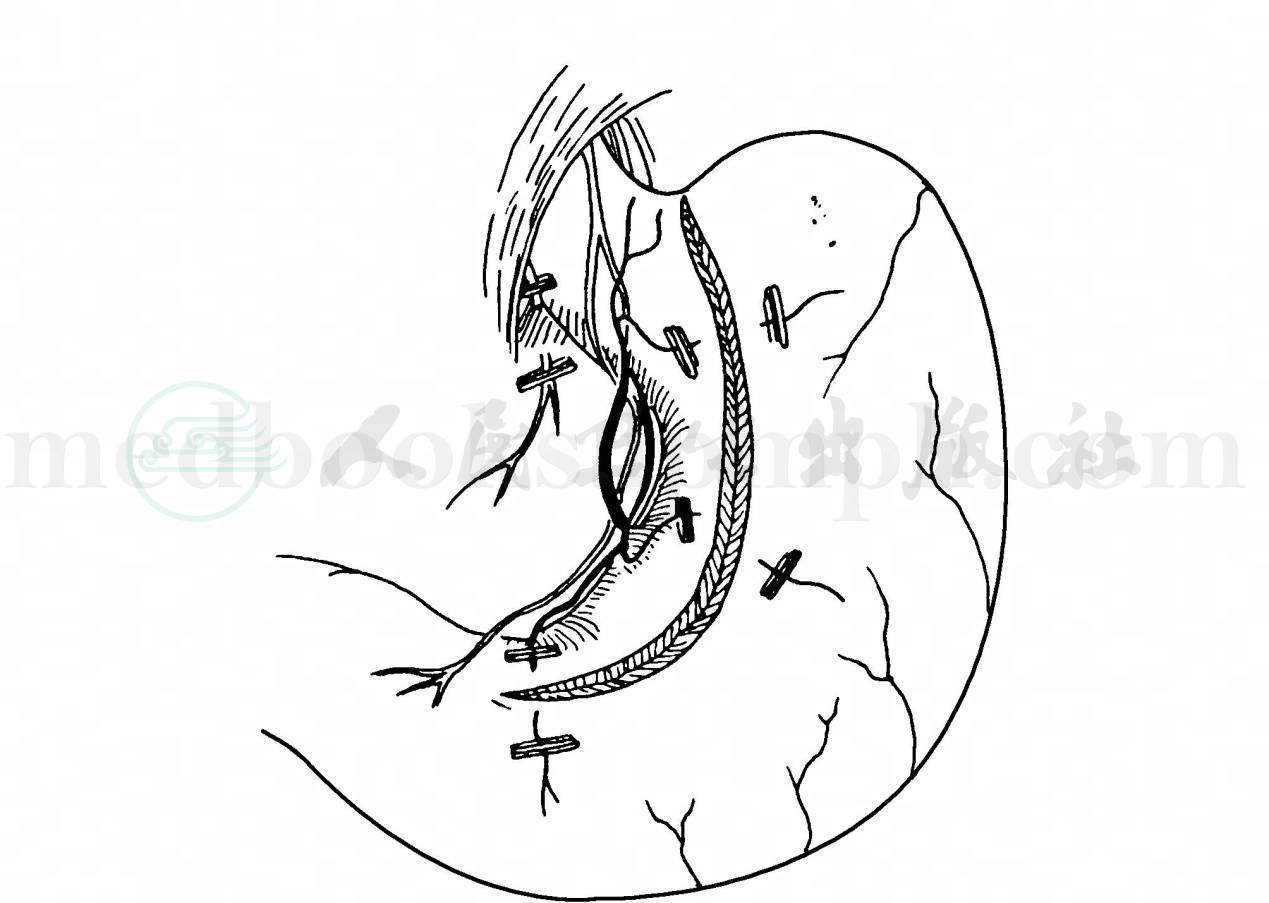

Taylor改良HSV:包括迷走神经干后切断和小弯侧胃体、胃底浆肌层切开。手术避免了除去胃体小弯的血管而同样达到减少胃酸分泌的目的。近期观察临床效果和HSV相似(图54‐8)。

图54‐8 Taylor改良HSV迷走神经后干切断和胃小弯前浆肌层切开

最近应用腹腔镜进行迷走神经后干切断并小弯侧浆肌层切开,这种手术较典型的HSV易于进行。Katkhoudo等应用于10例慢性DU病人,手术平均时间1小时,无死亡和并发症,术后基础胃酸分泌(BAO)降低79.3%,最大胃酸分泌(MAO)降低83.0%。术后第2个月9例溃疡完全愈合,其余1例残留小溃疡的瘢痕。

1.介绍有关胃、十二指肠溃疡的知识,平日注意预防。

2.嘱患者劳逸结合,保持乐观精神,避免过劳。戒烟、戒酒。

3.药物指导:包括服用时间、方式、剂量,药物不良反应。避免服用对胃黏膜有损害的药物,如阿司匹林、吲哚美辛、皮质类固醇等。

4.饮食要有规律,少量多餐,进高蛋白质、低脂饮食,补充铁剂与足量维生素,少食盐腌和烟熏食品,避免过冷、过烫、过辣及油煎、炸食物。

5.定期门诊复诊,若有不适及时就诊。