英文名称 :cerebral ischemia

脑缺血(cerebral ischemia)是指脑血流(cerebral blood flow,CBF)减少引起的脑细胞形态或功能改变的一种病理状态。突发性CBF大量减少为急性脑缺血,持续的较少量CBF减少为慢性脑缺血。在临床上,脑缺血常常是指以脑循环血流量减少为特征的一系列中枢神经系统疾病。

1.脑缺血的危险因素

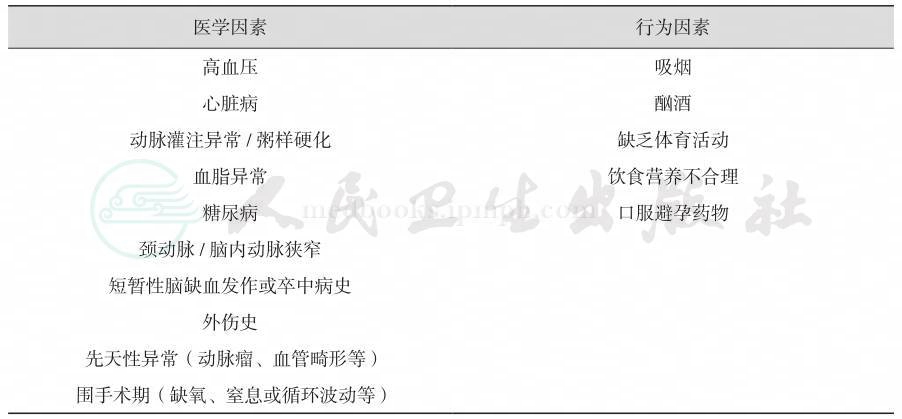

在临床上,许多疾病及状况可导致脑缺血。凡是能引起脑灌注压、脑血管阻力、CBF、脑血管调节机制和血脑屏障完整性等方面改变的情况,均是诱发脑缺血的因素。脑缺血的危险因素包括可控性和不可控性因素,不可控性因素主要是年龄、性别、种族、遗传和既往史,可控性因素包括医学因素和行为因素两方面(表1)。

表1 脑缺血的危险因素

2.围手术期脑缺血

围手术期脑血管意外的发生率大约为9%,大多是发生在高危人群,例如一些复杂先天性心脏病手术的婴幼儿和手术前有并发症的高龄患者。合并高血压的患者,收缩压每升高20mmHg或舒张压每升高10mmHg,脑卒中的发病危险增加一倍。

除与患者的自身因素有关之外,围手术期脑缺血还与手术创伤、麻醉药物、麻醉技术和麻醉管理等多种因素有关。不同手术患者发生脑血管意外的危险存在有明显的差别,血管手术患者发生脑血管意外的风险高于普通外科手术患者,并且颈动脉手术和头颈部手术患者发生脑血管意外的风险高于其他部位血管手术的患者。有统计资料显示,颈内动脉剥脱术和冠状动脉搭桥术患者围手术期脑卒中的发生率分别是3%和7%。然而,一旦患者发生围手术期脑血管意外,死亡率可高达26%~60%。因此,围手术期中枢神经系统缺血性损伤不容忽视。

1.血管壁病变

例如动脉粥样硬化,一旦硬化斑块脱落或溃疡表面血小板、白细胞、纤维蛋白等附着物脱落随血流进入颅内导致小动脉堵塞,即可引起所供应的脑区发生缺血。如果脱落物结构不致密,并且碎裂分散而被血流带走,患者的脑缺血症状和体征在短时间内将得以减轻甚至消失,即临床上常见的短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)。

2.血液成分改变

①血液黏稠度增高,例如脂蛋白代谢异常、高糖血症、脱水、红细胞增多、血小板增多等;②凝血机制异常,例如血小板减少性紫癜、血友病、应用促凝药物或一氧化碳中毒等;另外,妊娠、产后、手术后及服用避孕药物等亦可引起血小板聚集性增强;③围手术期缺氧、二氧化碳(CO2)潴留或严重贫血均可使血红蛋白数量减少和血液携带氧能力降低,从而导致继发性脑缺血。

3.血流动力学改变

例如高血压(大约占非栓塞性脑血管病的55%~75%)、低血压和心功能障碍(心功能衰竭、冠心病、心房纤颤和传导阻滞)等,患者原有某一动脉严重狭窄或完全闭塞,正常情况下靠侧支循环尚能勉强维持该局部脑组织的血液供应。如果任一诱因导致脑血管痉挛或狭窄,脑组织血液供应将进一步减少。例如心功能不全、心排出量减少和血压降低引起全身和脑循环血流量降低,侧支循环代偿不足,就可导致局灶性脑缺血发作。

4.其他

①血管外因素的影响,主要是大血管附近的病变(例如肿瘤等)压迫,影响血液供应;②生理性血液供应不足,是引起脑缺血比较少见的原因。脑血流灌注不足可单独发生,亦可附加在业已存在的部分性血管阻塞之上。通常,只有当动脉血压发生明显持久降低时,才可引起局部脑血流灌注严重障碍。但是,如果患者存在动脉疾病或血氧分压过低,非严重性血压降低亦可导致脑缺血和脑梗死。

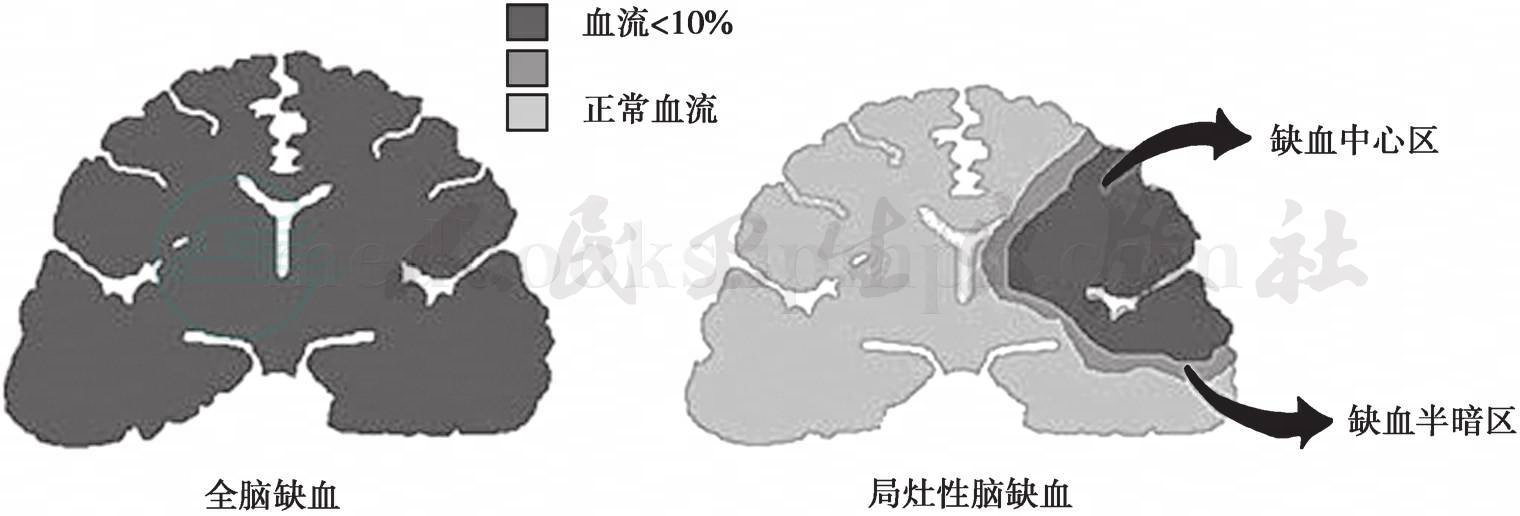

脑缺血包括TIA和缺血性脑卒中。根据缺血范围,可将脑缺血分为两大类:全脑缺血(global brain ischemia)和局灶性脑缺血(focal brain ischemia)。根据缺血区域血流量降低的程度,可分为缺血中央区和缺血半暗区(梗死灶周边缺血区)(图1)。

图1 全脑缺血、局灶性缺血以及缺血中心区和缺血半暗区血流的示意图

(引自:Warner DS. Pathophysiology of cerebral ischemia. American Society of Anethesiologists 2005 Annual Meeting,Refresher Course)

1.全脑缺血

当流向大脑的血液停止或大幅度减少时发生的脑缺血称作全脑缺血或完全性脑缺血,通常是由严重低血压和心搏停止引起整个大脑血流灌注不足,亦可见于全身缺氧、窒息引起的继发性全脑缺血。其影响可能是暂时的,也可能是长期的。由于整个大脑是处于低血流灌注,所以无明显的缺血半暗区存在,并且损害是发生在至关重要的细胞原始结构。如果全脑缺血超过数分钟,就很难有幸存的细胞或组织。虽然那些在全脑缺血中幸存下来的组织和细胞可被迅速复苏,但是处于选择性易损区域的组织和细胞,其结构完整性则有可能遭到进一步的破坏。

2.局灶性脑缺血

经典的局灶性脑缺血定义是指流向大脑动脉环(Willis环)远端的血流受阻或完全中断。通常是由血栓形成或栓塞引起,缺血呈不完全性,仅有影响部分脑组织,受累脑组织区域的大小和位置因阻塞血管的不同而各异。例如大脑中动脉(middle cerebral artery,MCA)阻塞,使流向大脑特定区域的血流量明显减少。轻度缺血时,仅MCA中心区域的某些神经元、胶质细胞和内皮细胞死亡,该区域被称之为缺血中心区。如果短时间内一些区域从大脑前动脉、大脑后动脉或通过其他侧支循环重新获得血液供应,坏死区周围(即缺血半暗区)的脑细胞就有可能幸存。随着缺血时间延长,半暗区逐渐变窄和坏死区不断扩大。在人类,局灶性脑缺血后20~30min就有可能发展成为梗死灶,但是如果在缺血3h内开始再灌注(例如溶栓治疗)就有可能完全防止脑梗死的发展。

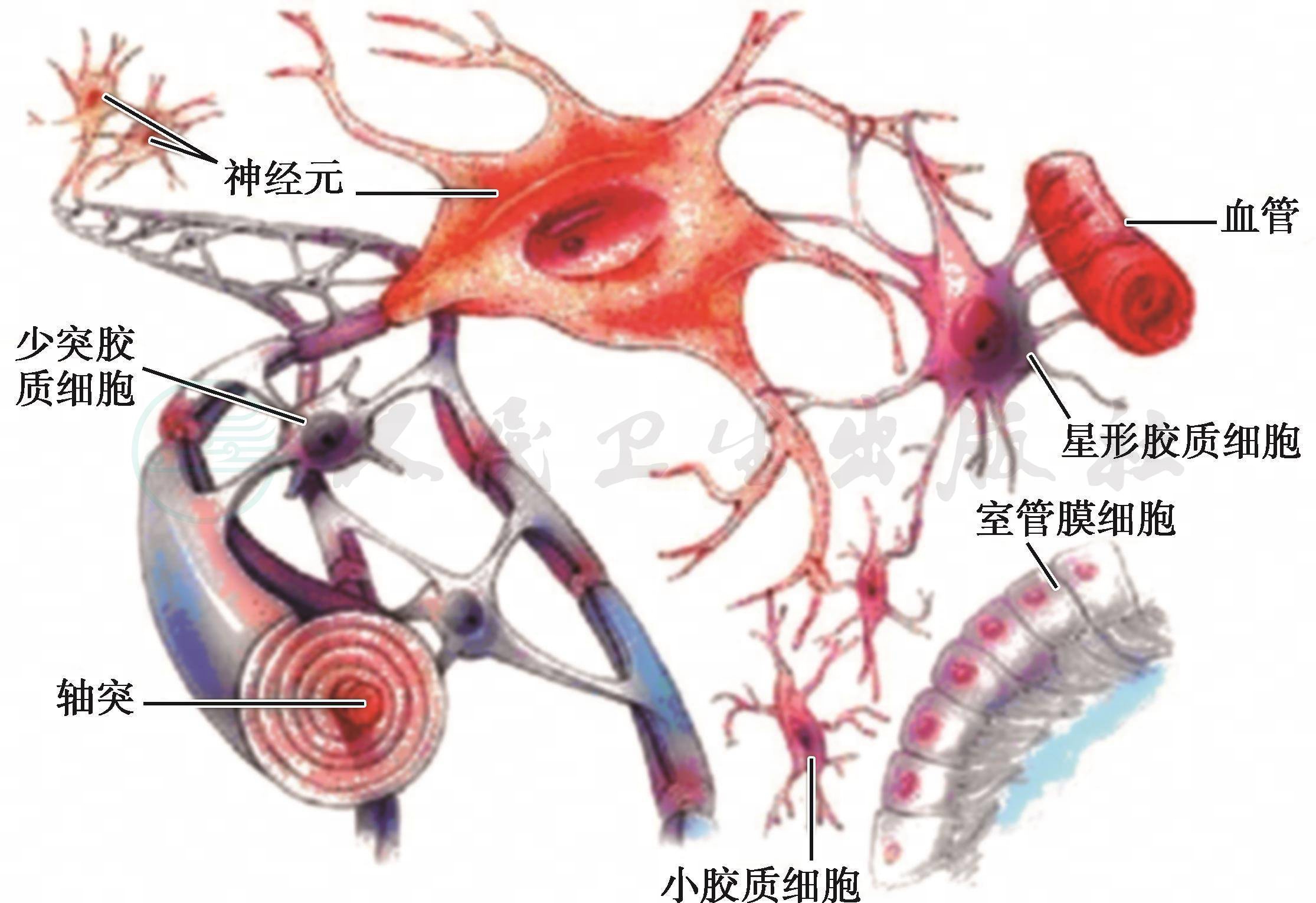

大脑由两种细胞组成,一种是神经元,主要有兴奋性神经元和抑制性神经元,它们分别通过在突触部位释放谷氨酸(glutamate acid,Glu)和γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)传递神经信息,对脑的兴奋性产生影响。另一种是胶质细胞,生物进化程度越高,脑内胶质细胞占总细胞的比例越大,如果蝇的胶质细胞占脑细胞总量25%,小鼠占65%,而人类则高达90%。在胶质细胞中,星形胶质细胞(astrocyte,AS)约占一半。但长期以来,多认为胶质细胞仅对神经元起营养和支持作用,对神经信号的传递和处理可能不起作用,但近年AS已成为脑功能研究的重要领域。(图2)

图2 大脑细胞的相互关系

神经胶质细胞(glia)是神经组织不可缺少的组成部分,其数量是神经元的十倍之多。哺乳动物中枢神经系统(central nervous system,CNS)内,胶质细胞可分为 AS、室壁膜胶质细胞(ependymoglia)、小胶质细胞(microglia,MG)以及少突胶质细胞(oligodendroglia)等不同类型;不同类型的胶质细胞发挥不同的功能,从而维持神经元微环境的相对稳定。小胶质细胞为CNS中的网状内皮系统部分,这种细胞在损伤局部可以清除坏死残骸,此过程称之为神经元吞噬作用(neuronophagia),多发生于脱鞘过程或结构破坏后48h。在损伤后几天至数周的病程中,小胶质细胞开始向格子细胞(compound granular cells or gitter cell)延伸,细胞呈肿大、球状,这些具有清道夫作用的细胞数量明显增加。

在CNS内,AS为CNS内起源于神经外胚层的一大类胶质细胞,因其数最多,故在空间上占据明显的优势。AS多方面的生物学功能主要包括:①构成神经组织的网架而起支持作用;②分隔神经元,并包裹轴突的起始部和郎飞结,起隔离和绝缘作用;③通过合成、摄取和释放神经递质调节神经元的代谢,并维持神经元周围的K+、Na+平衡;④能合成和分泌细胞因子,并表达其受体;⑤具有抗原呈递作用,参与中枢神经系统的免疫反应;⑥参与构成血脑屏障(blood-brain barrier,BBB)。

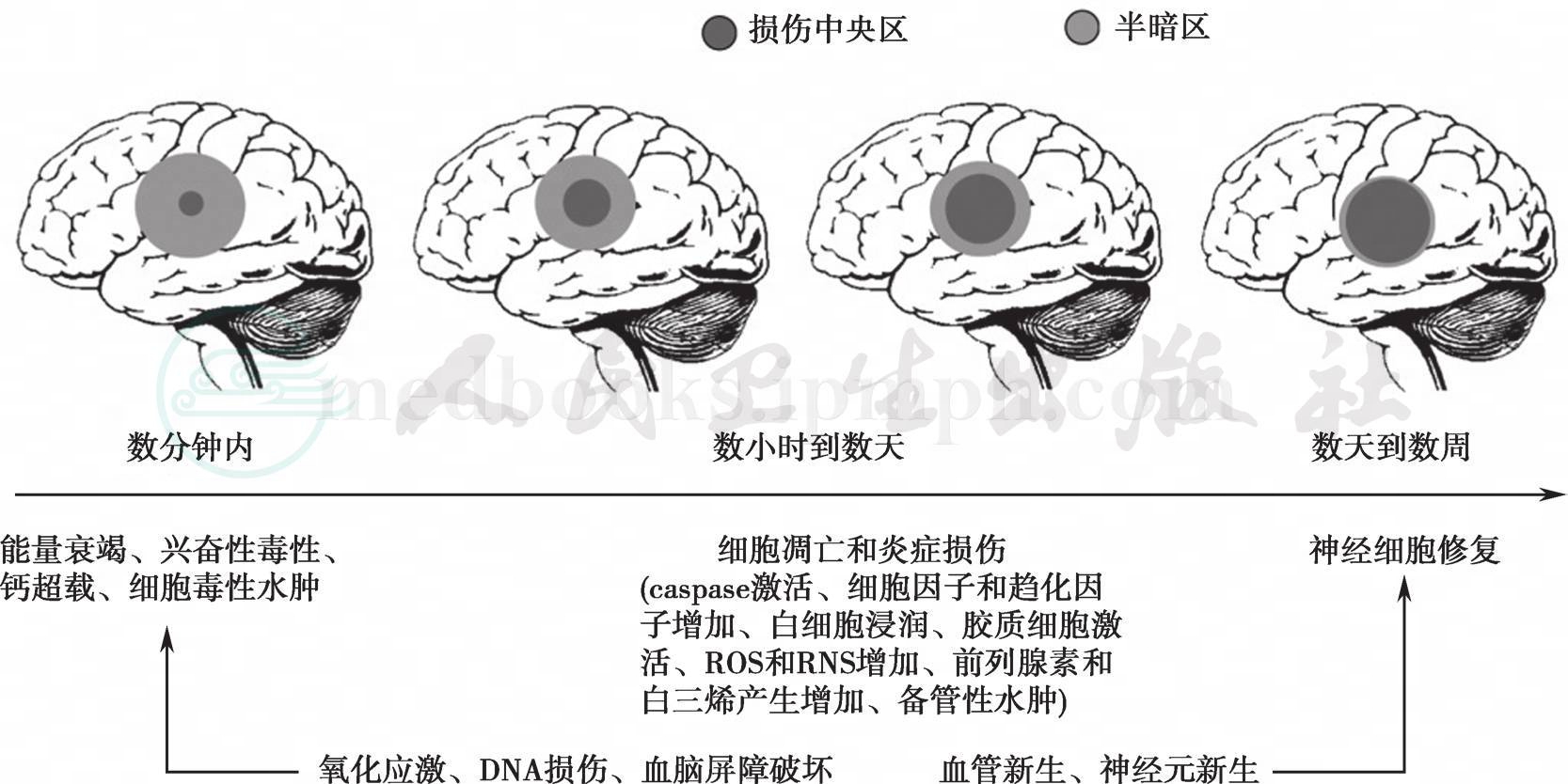

脑血管意外最重要的病理生理学改变是CBF急剧减少所致的脑功能障碍以及脑血管舒缩调节机制失常引起的脑出血、脑缺血、脑水肿和细胞毒性损伤。现已发现,CBF存在有两个阈值,与神经功能障碍有关。当CBF降低至第一个阈值以下时,可因突触传导功能障碍引起神经元电活动衰竭(功能性血流阈值),出现脑电图(EEG)的平坦化(电衰竭);当CBF进一步降低至第二个阈值以下时,可引起代谢和离子泵功能衰竭(膜衰竭的血流阈值)。在第二阈值以下的细胞必然发生死亡。如果CBF是介于两个阈值之间,即缺血边缘域,脑细胞可维持低水平代谢活动并稳定数小时。如果在合理的时间内完全恢复脑血流灌注,这些细胞功能障碍就是可逆性的,而这些具有潜在存活可能的细胞主要是集中在缺血半暗区,是脑保护的最大受益者。脑缺血中央区和缺血半暗区随时间的延长而扩大或缩小(图3)。

图3 脑缺血的病理生理时间变化特征

(引自:Eduardo CJ. Injury and repair mechanisms in ischemic stroke:Considerations for the development of novel neurotherapeutics. Current Opinion in Investigational Drugs,2009;7:644-654)

脑缺血性损伤的病理生理学机制至今尚未被完全阐明,既往的经典观点是血液供应中止=无底物=无能量=细胞死亡。近年来人们逐渐认识到,脑缺血损伤是一系列缺血级联反应以及随后再灌注损伤的综合结果,这些反应发生在缺血后的数秒至数周,并存在复杂的交互作用。多年来,人们已经对脑缺血的病理生理学进行了深入研究,并提出了多种解释。