英文名称 :chronic salpingitis

好发于育龄期女性,是继发不孕的主要原因,可单独发生,也可在其他疾病导致输卵管远端阻塞时发生。

输卵管中的积液可能有两个来源:

1.因炎症而发生峡部及伞端粘连,阻塞后形成腔内渗出液的积聚;

2.输卵管积脓,当腔内的脓细胞及坏死组织分解而被吞噬细胞清除后,最终成为水样液体。动物研究证明,受雌激素的影响,在排卵期及黄体期输卵管液分泌较多,更容易造成输卵管积液。

积液扩张的输卵管大体上呈“C”形或“S”形,起自一侧的子宫角,与同侧卵巢不相连,可见“束腰征”或“喙征”,其内液体信号强度取决于液体成分。扩张扭曲的输卵管内壁可见纵向皱褶,此征象是输卵管积液的特异性表现,镜下为输卵管内不完全退化的黏膜或黏膜下皱襞,但也有些病例输卵管皱襞可变平或消失,MRI无法观察到纵向皱褶,此时积液扩张的输卵管可被误诊为卵巢复杂囊肿或囊腺瘤。

CT和US常根据扩张输卵管的典型结构进行诊断,MRI因其对软组织分辨率较高,故近年在盆腔疾病的应用中逐渐受到重视。MRI观察附件区最好的位置是子宫矢状位与子宫横断位相结合,部分输卵管积液与卵巢肿块鉴别困难,通常需要横断位、矢状位和冠状位结合,并辅以脂肪抑制和增强扫描。通常,只有在盆腔液体衬托下,MRI才可观察到无扩张的输卵管。

我们根据积液的MRI形态学表现,从鉴别诊断的角度将输卵管积液的MRI类型分为三型:Ⅰ型,病灶呈典型的管状结构(图1);Ⅱ型,囊状病灶合并管状结构(图2,图3);Ⅲ型,囊状病灶、无管状结构(图4)。其中Ⅰ型和Ⅱ型病灶可观察到典型的管状结构,较易作出输卵管积液的诊断,但Ⅱ型的管状结构相对不明显,需多方位连续观察;Ⅲ型病灶则无特征性表现,易误诊为盆腔其他囊性病变,如囊腺瘤、卵巢囊肿等。复旦大学附属金山医院一组输卵管积液共41例56个病灶,Ⅲ型病灶9个,其中7个误诊,分别误诊为卵巢囊腺瘤4个,卵巢囊腺癌、囊肿和内膜异位囊肿各1个;回顾性分析见C形或S形外观显示率为55%,不完全分隔显示率为38%,通过典型表现诊断输卵管积液的准确性为89%,与文献报道的类似。

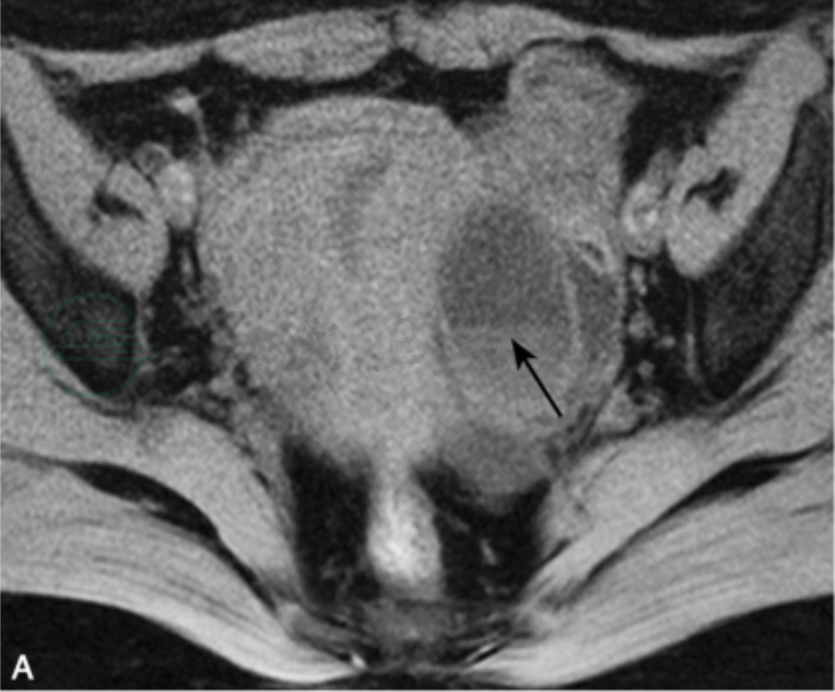

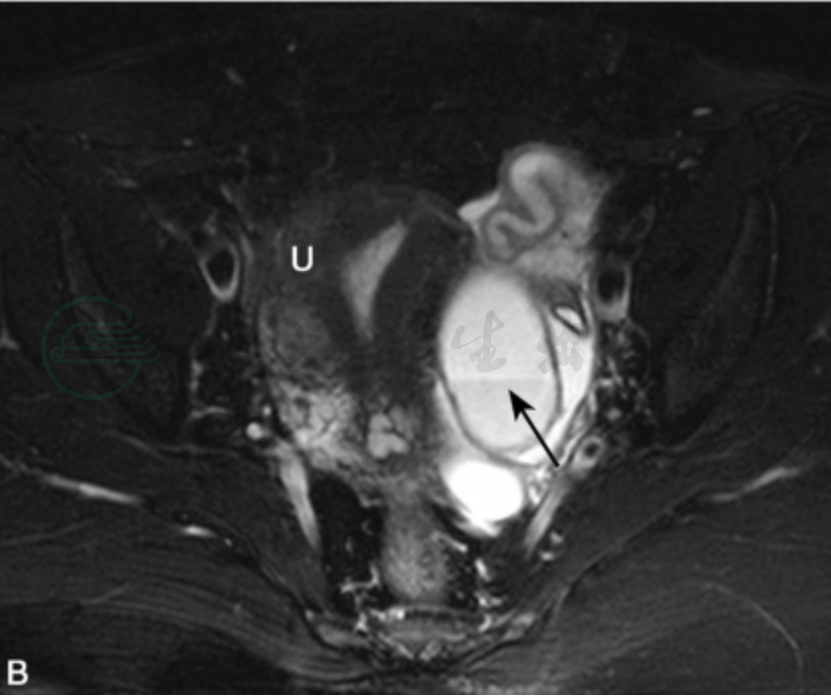

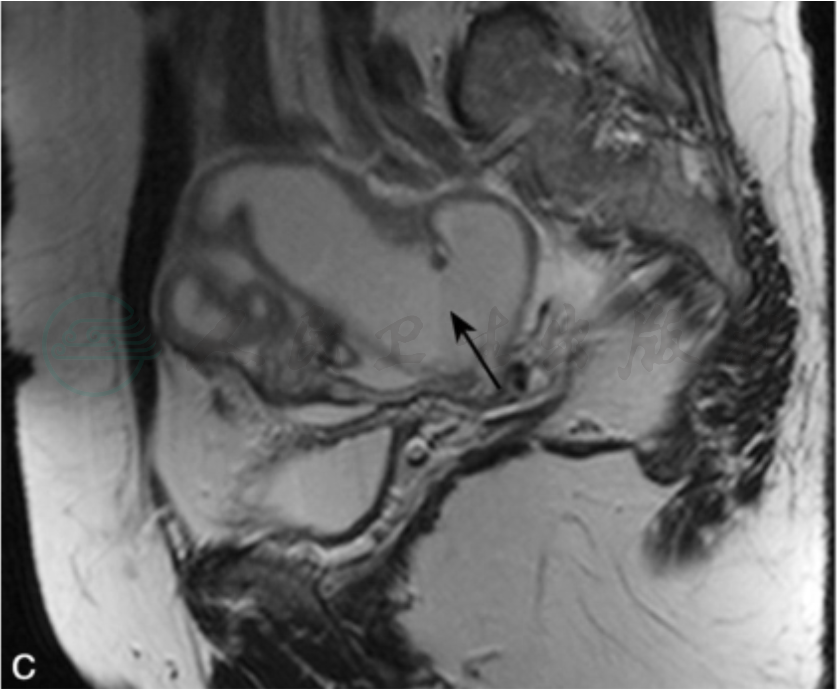

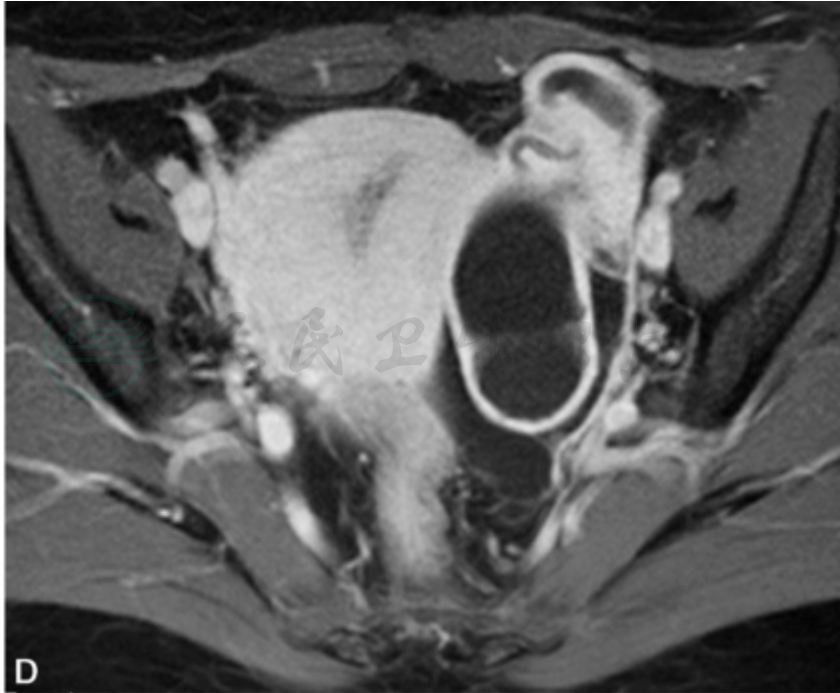

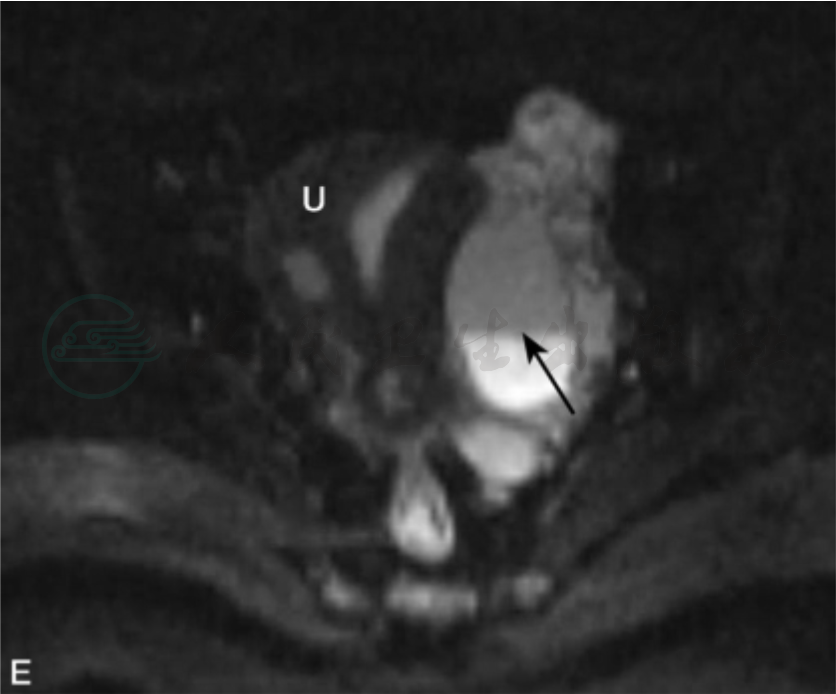

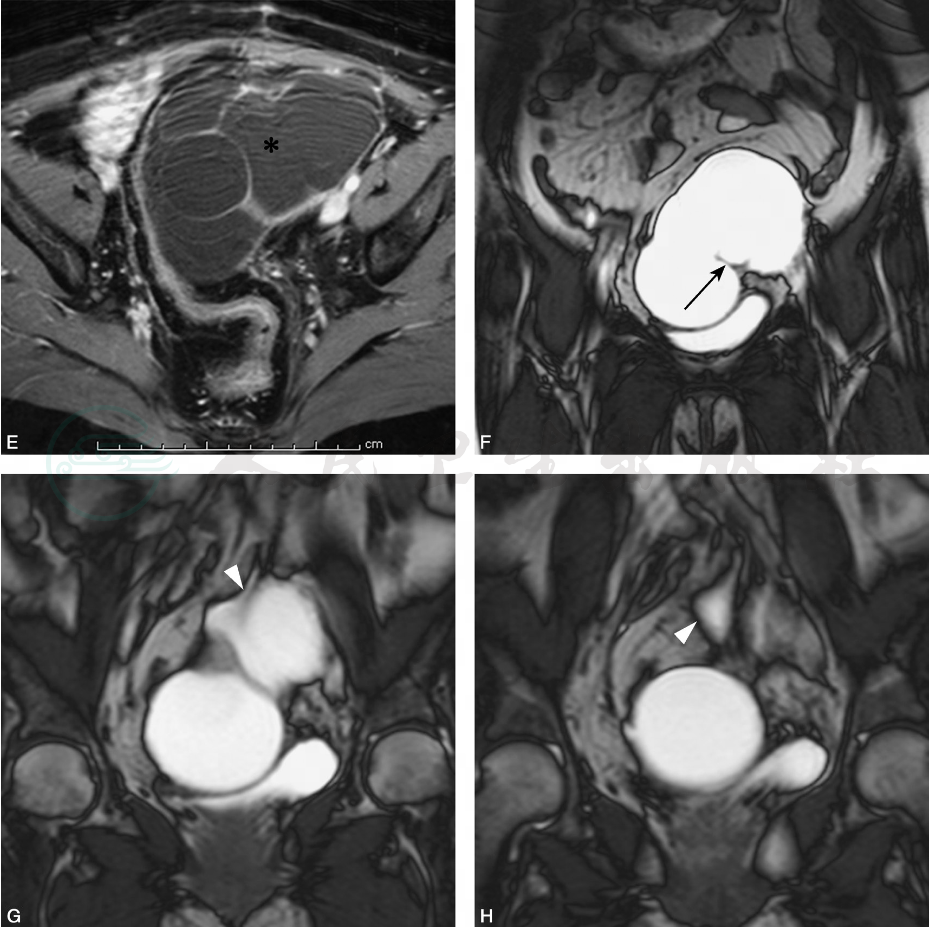

图1

女性,44岁,下腹痛一周,左侧输卵管积脓横断位T1WI脂肪抑制(A)、T2WI脂肪抑制(B)及矢状位T2WI(C)见左附件区粗细不均、扭曲折叠的管状结构(Ⅰ型),内见液-液平面(黑箭);增强(D)后可见管壁较均匀增厚(大于0.25cm)。DWI(E)(b值800)见囊液呈上低下高信号,囊液下部ADC值为1.35×10-3mm2/s。矢状位有利于观察病灶的整体形态。U:子宫。

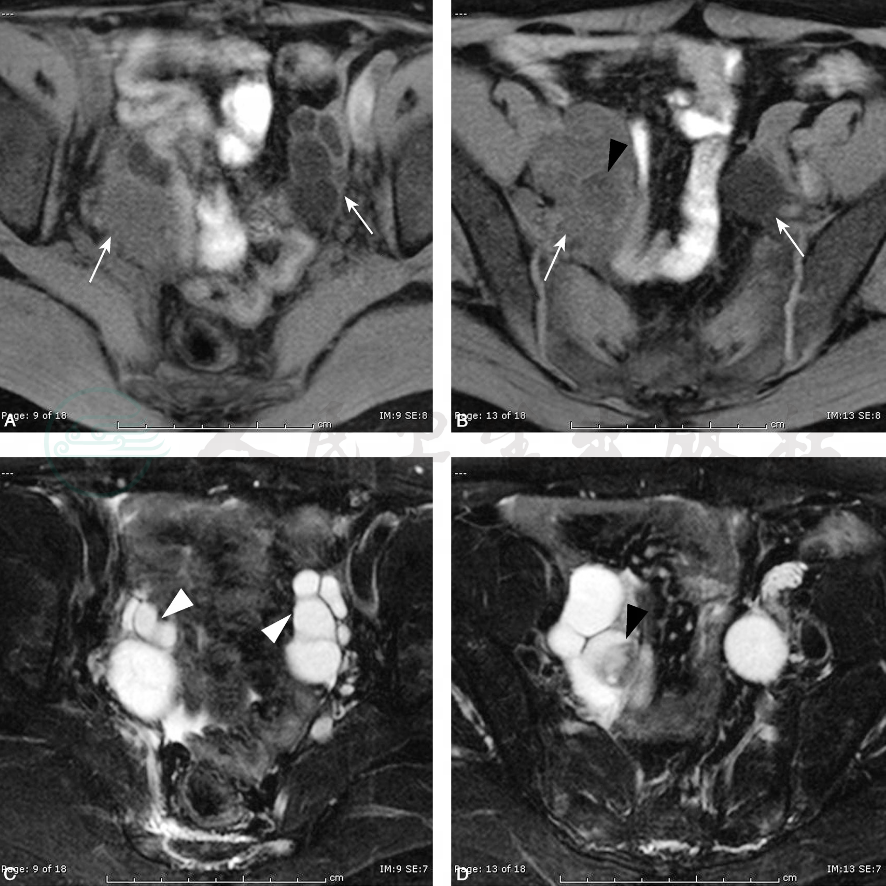

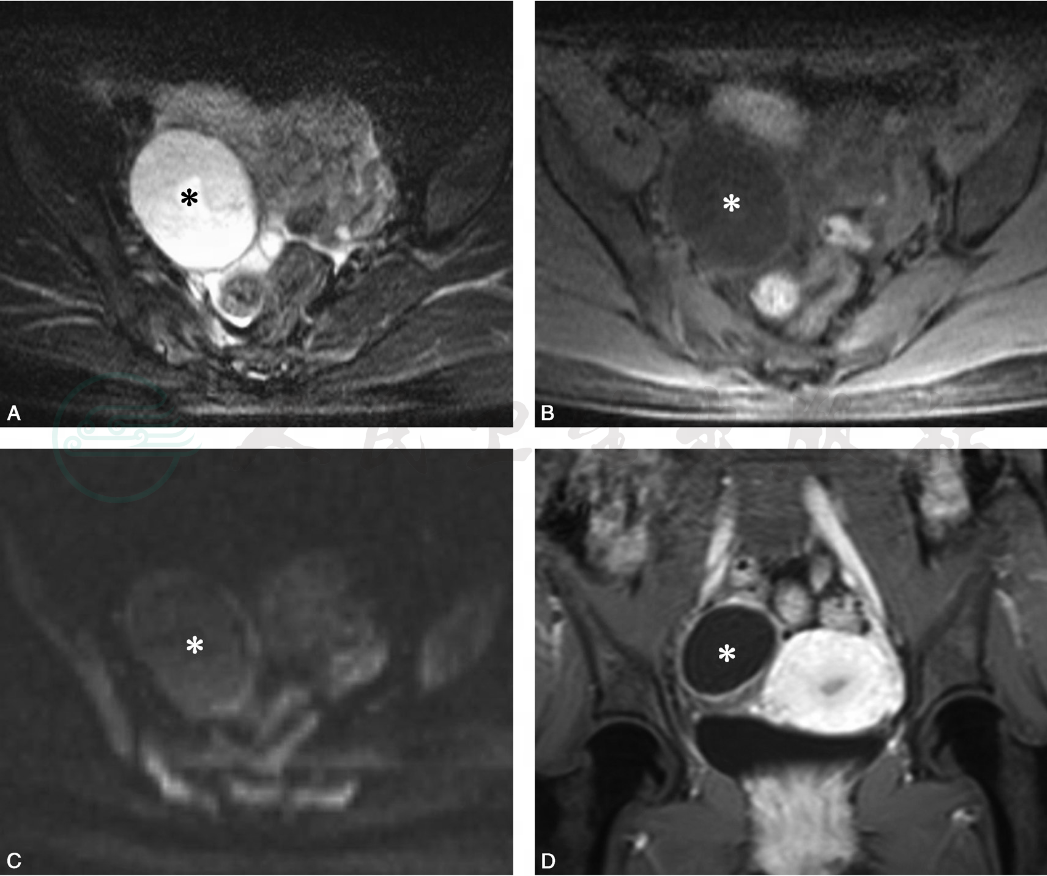

图2

女性,49岁,下腹不适,双侧输卵管积液横断位T1WI(A,B)和T2WI脂肪抑制(C,D)见T1WI低信号和T2WI高信号的囊样结构(箭)以及与之相连的管状结构(白箭头),为Ⅱ型表现;冠状位T2WI脂肪抑制(E为左侧、F为右侧)示折叠的管状结构;横断位T1WI脂肪抑制增强(G,H)病灶囊壁较均匀强化。另右侧病变内见一类圆形囊性病灶,T1WI低信号(B),T2WI中等和高信号(D,F),增强后(H)囊壁明显强化(黑箭头),病理证实为合并的黄体囊肿。

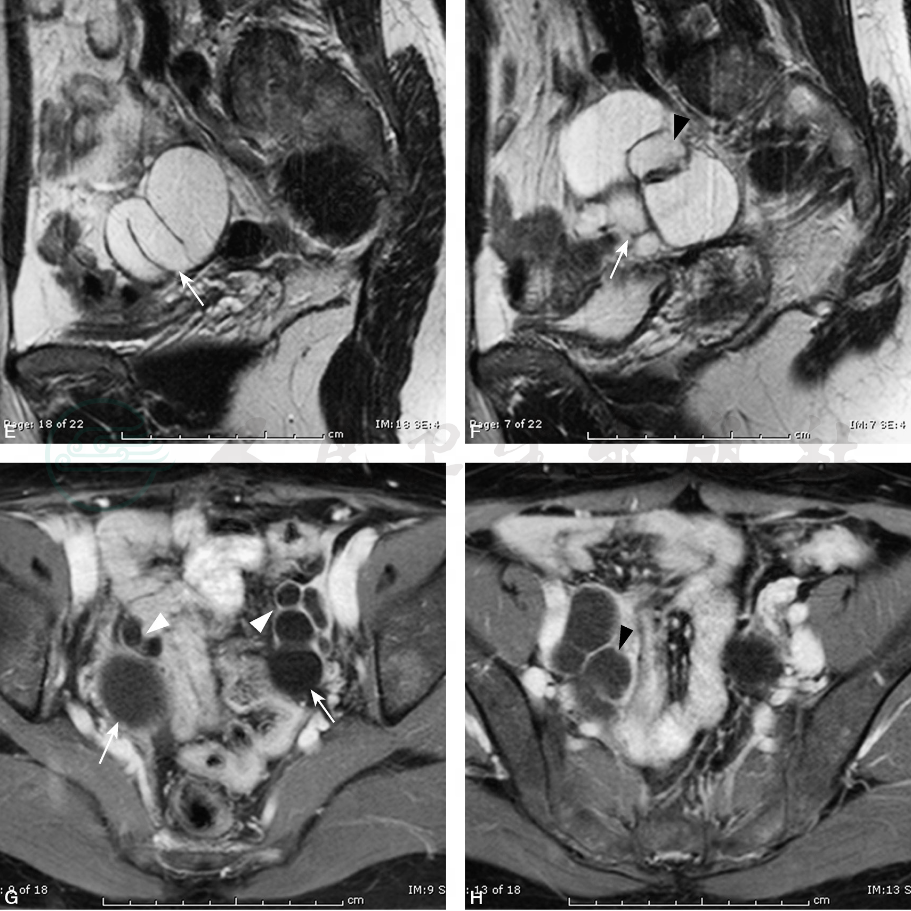

图3

女性,47岁,无明显临床症状,体检发现,左侧输卵管积液横断位T1WI(A)和T2WI脂肪抑制(B,C)示左侧附件区巨大多囊状病灶,内部见一中等信号厚壁小囊状结构(C,黑箭头)及一侧壁呈鼠尾状改变(白箭头),为输卵管积液Ⅱ型;横断位T1WI增强(D,E)显示囊壁及囊内分隔厚薄不均,呈中度强化,厚壁小囊明显强化(D,黑箭头),病理证实为黄体囊肿;冠状位T2WI像(F~H)示囊内不全分隔(黑箭),大囊后方显示相连的管状结构(白箭头)为轻度扩张的输卵管。术前MRI误诊为囊腺瘤.

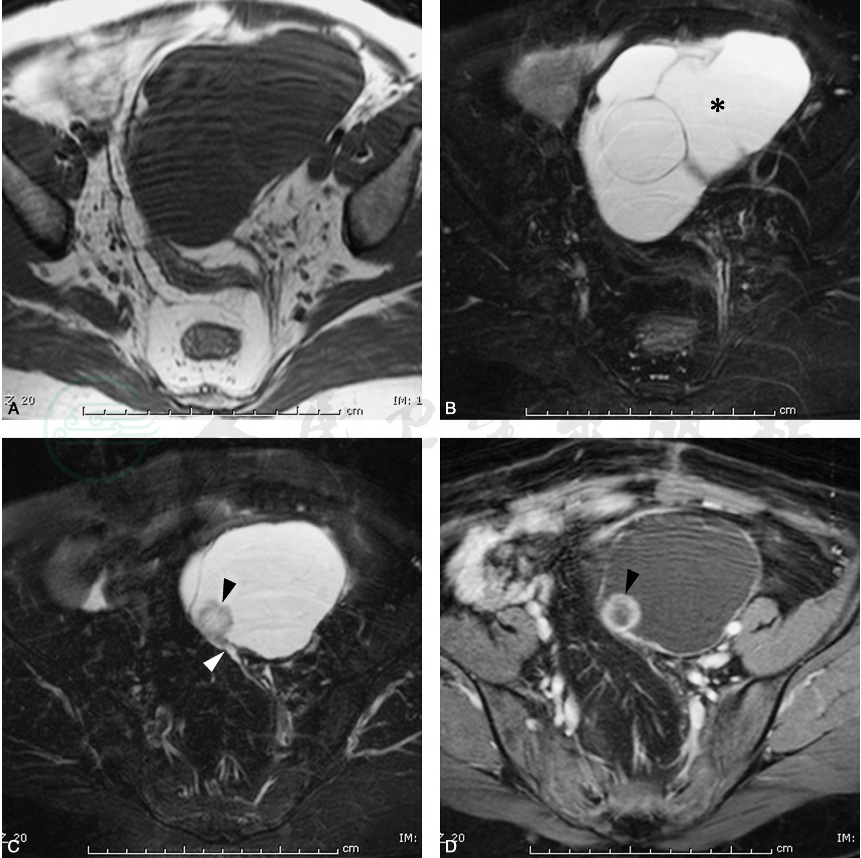

图4

女性,40岁,不规则腹痛数月,右侧输卵管积液横断位T2WI(A)和T1WI(B)脂肪抑制可见右侧附件区一卵圆形单房囊性病灶(星号),囊壁光滑,厚薄均匀,未见管状结构,为输卵管积液Ⅲ型;DWI(C)呈等信号,ADC值为2.5×10-3mm2/s;冠状位T1WI增强显示囊壁中度强化。