1.全身治疗

抗生素及减充血药物应用均同急性上颌窦炎。

2.导管冲洗法

对药物治疗症状减轻缓慢,窦内蓄脓者,可行额窦导管冲洗,常可使窦内炎症迅速消退。

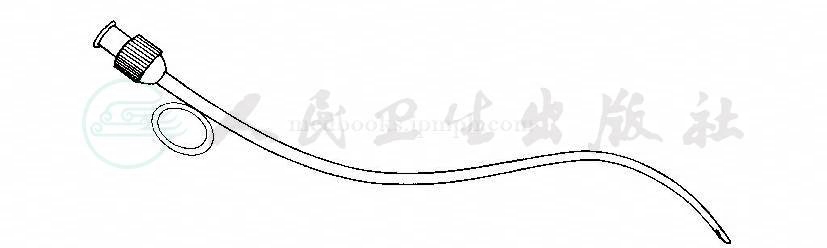

方法:于鼻腔和中鼻道用加有血管收缩剂的1%地卡因局麻后,用额窦冲洗导管(图1),其远端呈135°角,置于中鼻道前端,导管前端贴近中鼻甲外侧面,然后向前向上,经半月裂进入筛漏斗并进入额鼻管,轻轻抽出脓液后,用消毒生理盐水冲洗之。在鼻内窥镜直视下操作较好。

图1 额窦导管

郭秀华(1995)以自行改制的咽鼓管导管,于局部粘膜收缩麻醉后,在鼻内窥镜直视下将导管放入距额窦口1cm处,先用40kPa左右负压抽吸窦内积脓,吸净脓液后将注药导管放入额窦内注5ml生理盐水,然后注入庆大霉素8万单位,氟美松5mg,取出导管,嘱患者仰卧垂头5分钟经上述治疗收到良好效果。

3.中鼻甲骨折法或中鼻甲部分切除术

对因中鼻道前部狭窄不易行导管冲洗或中鼻甲肥大、息肉样变等而导致中鼻道狭小者,为使中鼻道宽敞,利于额窦通气引流,可行此术。

(1)中鼻甲骨折术:对于中鼻甲外移或中鼻甲反向偏曲,阻塞中鼻道者可行此术。

方法:在局麻下以较宽的鼻钳,夹住中鼻甲垂直部下部,用力向内侧稍上方骨折中鼻甲骨,移位后用凡士林纱条填塞中鼻甲内外侧,使其固定于新位置,24小时后另换填塞物。对于中鼻甲骨质肥厚骨折困难者,勿勉强或粗暴施术,以免损伤筛板,导致脑脊液鼻漏。

(2)中鼻甲部分切除术中应本着尽量少切除中鼻甲而解决中鼻道狭窄的原则施行。手术方法有:

1)对于仅轻度肥大者,可以用CO2或Nd∶YAG激光沿中鼻甲游离缘自前向后烧灼成1~3条深及中鼻甲骨膜的纵形深沟,待愈合瘢痕收缩,中鼻甲即缩窄。施术中应于主要肥厚部位处烧灼,为解决额窦引流应着重于中鼻甲前部。

2)中鼻甲外侧部分切除术:适应于泡性中甲及中鼻甲息肉样变者,手术于局麻下以钩刀纵形切开中鼻甲游离缘粘膜直达骨膜,并向中鼻甲前端,以骨剪沿切口纵向切开中鼻甲,分别内、外两部分,继以鼻剪从上部将中鼻甲外侧部去除。术后中鼻道填塞少许抗生素软膏浸制的纱条或凡士林纱条,24~48小时取出。

3)中鼻甲粘膜下组织切除术为作者首创,适于中鼻甲肥大以粘膜为主者。粘膜麻醉后,于中鼻甲内注射0.5%~1%普鲁卡因局麻,除消除手术疼痛外尚有利于手术操作。于中鼻甲游离缘自前向后切开粘膜直达中鼻甲骨,继以美国Styker公司生产的电动吸切器(hu mmer system),按装2.5mm吸切头伸入中鼻甲内,吸切面朝向粘膜,边吸切边向后及上延伸,随后再将吸切面朝向中鼻甲骨依前切除中鼻甲粘膜下组织。术毕中鼻甲内外填塞凡士林纱条,将粘膜与鼻甲骨贴合,24~48小时取出填塞物。

4)中鼻甲部分切除术。

4.额窦钻孔术

经上述治疗,头痛不减轻,眼眶内上角肿胀不消,则示额窦引流不佳或感染较重,应施行此种手术,以免感染蔓延,发生严重并发症。

方法:术前剃眉,前额及面部皮肤消毒。

(1)局麻下患者仰卧手术台上,缝合眼睑以免损伤角膜或脓液流入眼内。

(2)切口:靠近眉内侧端内眦上部做长1cm之切口直达额窦底部骨膜,分离切口下额窦底部骨膜。

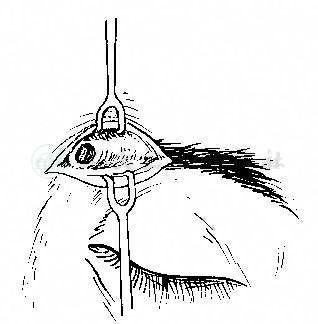

(3)钻孔:用电钻或骨凿于额窦底作一直径约5~7mm之圆形骨孔(图2),穿透粘膜进入窦腔。窦内脓液即流出,此时应作脓液细菌培养。

(4)以硅胶或橡胶管经钻孔放入窦内,与皮肤固定,缝合皮肤切口。待急性炎症消退,脓液减少后,将引流管拔除。

(5)鼻外额窦手术:对疑有或出现眼或颅内以及额骨并发症的患者,以行鼻外额窦手术较为安全有效。

图2 额窦钻孔术