英文名称 :malignant tumors of the liver

肝恶性肿瘤(malignant tumors of the liver)可分为原发性和转移性两大类。原发性肝恶性肿瘤源于上皮组织者称原发性肝癌(primary liver cancer),最多见;源于间叶组织者称原发性肝肉瘤(primary liver sarcomas),如血管内皮细胞肉瘤、恶性淋巴瘤、纤维肉瘤、肌肉瘤和粘液肉瘤等,罕见。转移性肝癌系指全身各器官的原发癌或肉瘤转移到肝所致。转移性肝癌较原发性肝癌多见,国内为2~4∶1,西方国家高达20∶1以上。

1.原发性肝癌(primary liver cancer,PLC)

PLC 是一种常见的世界范围性的恶性肿瘤,PLC的发病率有地理差异,考虑和各地的潜在危险因素有关,特别是HBV和HCV感染,全球近80%的肝癌由HBV引起,HCV约10%。超过80%的肝癌患者在发展中国家,高发病率的地区包括中国、东南亚、非洲撒哈拉沙漠以南,这些地区的年发病率20~100例/10万,西方发展中国家的发生率较低<10/10万,但在逐渐增加,总体上,发达国家发病率有上升趋势,发展中国家呈现下降趋势。在过去的20~30年,英国和美国的HCC的发病率增加超过了一倍,预计在今后的20年里,英国男性肝癌发病率会再增加14%,可能部分原因是HCV感染的增加,部分是因为乙肝高发地区的人移民至英国,与之相比,广泛应用乙肝疫苗及抗乙肝病毒药物的国家,HCC的发病率会有所下降。

PLC 的发病率随年龄增加而增加,在西欧和美国,虽然近年来年轻患者的发病率有所增加,但是50岁以前发病的患者仍然很少,主要是由于HBV和HCV的发病率不同造成了不同地区之间肝癌发病率的差别。在HCC高发病率国家,在婴幼儿时期感染了HBV的患者,通常是在年轻时发生肝炎、肝硬化,进而出现HCC,西方国家多在成年以后才感染HBV或HCV。

我国肝癌的发病率沿海高于内地,东南和东北高于西北、华北和西南,沿海岛屿和江河海口又高于沿海其他地区,其中江苏启东、广西扶绥、福建同安等地的发病率最高。我国肝癌标化发病率男性为35.2/10万,女性为13.3/10万,高发年龄组为40~50岁及大于60岁的患者,其中近90%患有乙肝。

确定肝癌的自然病程相对困难,由于个体差异和观察方法的不同,各家推断的结果差距十分明显,一般认为肝癌长至10c m的时间在22个月和40个月之间,超过50%的肝癌患者就诊时并无明显临床症状,一旦出现明显临床症状才就诊的患者,其到最后死亡的时间多不超过6个月。目前认为肝癌有相对较长一段时间的亚临床期,尽早发现及诊断肝癌对于延长生存期及改善预后具有重要意义。

2.继发性肝癌

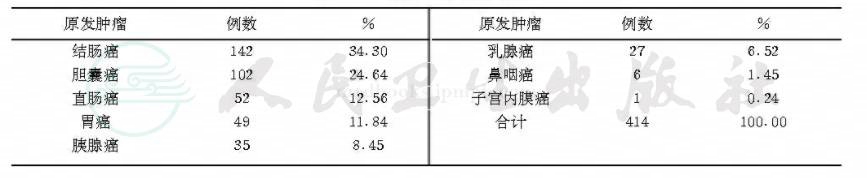

人体约1/2脏器发生的癌肿可转移到肝脏。尸检证实在各种转移性肿瘤中,转移性肝癌占41%,肝脏转移的频率仅次于淋巴结转移(57%)。继发性肝癌中有57%是来自消化系统的原发肿瘤,其中结、直肠癌最易发生肝脏转移。在结、直肠癌初次诊断时,已发生肝脏转移的概率为10%~25%,术后5年转移发生率为13.1%~22.2%。其他较多发生肝转移的原发癌包括胰腺癌、乳腺癌、胆囊癌、肝外胆管癌、胃癌、卵巢癌、头颈部肿瘤等。眼部恶性肿瘤虽然罕见,但肝转移发生率最高。某些特殊类型的肿瘤如神经内分泌系统来源的肿瘤亦易引起肝转移,但既往尚未引起足够重视,其发病率也逐年上升。第二军医大学东方肝胆外科医院1999年至2001年经手术病理证实的继发性肝癌的来源情况如表1所示,以消化道系统肿瘤转移的频率最高,特别是结、直肠癌。

表1 转移性肝癌的器官来源

人体各部位的癌肿常经由四种途径转移到肝脏:

(1)经门静脉转移为主要转移途径。消化道及盆腔部位的恶性肿瘤多经此道转移入肝,约占继发性肝癌的35%~50%。门静脉血流有分流现象,即肠系膜上静脉血液流入肝右叶,而肠系膜下静脉和脾静脉血流流入肝左叶。但临床上这些门静脉所属脏器的肿瘤转移的分流情况并不明显,而以全肝肿瘤的广泛播散为多见。

(2)任何血行播散的肿瘤均可循肝动脉转移至肝脏,如肺癌、乳腺癌、肾癌、恶性黑色素瘤、鼻咽癌等可经此途径转移入肝。

(3)肝外肿瘤经淋巴回流转移至肝内形成转移者较少见。胆囊癌可沿胆囊窝淋巴管扩展至肝实质内,也可以经肝门淋巴结循淋巴管逆行转移到肝脏,此时转移肿瘤多不形成结节,而是沿着胆管周围淋巴管蔓延生长,部分肿瘤的转移可局限于肝门淋巴结而导致阻塞性黄疸。

(4)肝脏邻近器官的肿瘤,如胃癌、横结肠癌、胆囊癌和胰腺癌等均可通过原发肿瘤与肝脏的粘连,而致癌细胞直接浸润扩散至肝脏,右侧肾脏和肾上腺的肿瘤也可直接侵犯至肝脏。

1.原发性肝癌

原发性肝癌约4/5为HCC,1/5为胆管细胞癌,混合型肝癌也不少见。

(1)大体分型

1)块状型

直径超过5cm以上,超过10cm的为巨块型,又进一步分为单块、多块和融合块状3个亚型,可伴有散在卫星结节。

2)结节型

直径不超过5cm,又分为单结节、多结节和融合结节3个亚型,周围可有散在小癌结节。

3)弥漫型

癌结节较小,弥漫分布于整个肝脏,与肝硬化不易区别,此型临床上较为少见,典型者全肝分布,多见于一叶。

4)小癌型

单结节或相邻两个癌结节,直径之和<3cm,

(2)组织学分型

1)肝细胞型

癌细胞多呈多角形,核大,核仁明显,胞质丰富。癌细胞排列呈巢状或索状,癌巢之间有丰富的血窦。癌细胞有向血窦内生长的趋势。肿瘤分化程度按照Edmonson标准分四级,以Ⅱ、Ⅲ级多见,同一病例可见不同分化程度并存。

2)胆管细胞型

细胞呈立方或柱状,排列成腺体,癌细胞多来自小胆管上皮。

3)混合型

部分组织形态似肝细胞,部分似胆管细胞,有些癌细胞呈过渡形态。早期肝癌肿瘤分化程度和肿瘤大小呈正相关性,微小肝癌多分化良好,EdmonsonⅠ级占75%,个别微小肝癌可有血管浸润和癌栓形成。电镜下分化较好肿瘤细胞结构与肝细胞相似,分化较差肿瘤细胞内见细胞膜上微绒毛和毛细胆管减少或消失,线粒体减少,可出现平行长嵴,内质网减少,糖原颗粒消失,核明显不规则。

2.继发性肝癌

继发性肝癌因原发癌的生物学特性、个体状况以及发现的早晚而表现为数目不一的肝脏占位,可为单个结节或多发结节,但发现时多数呈多发、散在性,以小于5cm的结节多见。多数转移癌的癌结节外观多呈灰白色,质地较硬,与周围肝组织之间有明显分界,结节的中央常因坏死而凹陷,其组织学结构与肝外原发癌相似。如来自胃腺癌的继发性肝癌,其组织中显示腺状结构;来自眼部黑色素瘤,肝脏的转移性癌结节也因含较多的黑色素而呈棕黑色。

按照继发性癌与原发癌发现时间的异同,继发性肝癌可分为同时转移癌与异时转移癌两类。前者与原发癌同时被发现,结、直肠癌中这一概率为20%;后者在原发癌手术后不同的时间被发现。一般而言,多数恶性肿瘤发生肝转移的危险性与原发癌的大小、浸润状况和淋巴结转移状况相关,即越晚期的原发癌越易引起肝转移,但也有不少例外的情况,有些低分化或未分化的肿瘤可以肝转移为首发表现,肝外原发性癌灶可以很小而肝脏的转移性癌却生长很快乃至侵占整个肝脏。此外,继发性肝癌很少合并肝硬化,也多不侵犯门静脉形成癌栓,而肝硬化肝脏也较少发生转移癌。

1.原发性肝癌

(1)实验室检查

肝功能检测对于HCC的诊断并无特异性帮助,在症状明显的HCC患者中,超过90%的患者AFP升高,在其他肝病或肿瘤中,AFP也会升高,正常AFP为10~20ng/ml,超过400ng/ml强烈提示为HCC。对于有明确肝硬化的患者,影像学检查见肝脏占位>2cm,AFP水平>400ng/ml,或持续8周>200ng/ml,在排除妊娠、活动性肝病及生殖腺胚胎源性肿瘤后,可诊断HCC。对于AFP<200ng/ml的肝硬化患者,每个月递增7ng/ml以上,有助于肝癌的诊断。文献报道:粗梁‐透明细胞型肝癌AFP阳性率最高(96.0%),团片‐假腺管型阳性率较高(83.3%),单纯假腺管型阳性率最低(14.3%)。AFP可作为预测肿瘤发展快慢、是否复发、预后是否良好的重要指标之一。

根据AFP的糖链结构,与植物凝集素反应时呈现不同亲和性,从而分出不同AFP异质体(FucAFP),常用植物凝集素有小扁豆凝集素(LCA)和刀豆凝集素(ConA),肝癌患者血清中岩藻糖苷酶活性明显增高,应用亲和层析和电泳技术可分为LCA(或ConA)结合型AFP(AFP‐R‐L)和非结合型AFP(AFP‐N‐L),以LCA非结合型AFP小于75%为界,肝癌患者结合型AFP明显高于良性肝病,有助于诊断早期肝癌。目前被研究最多的是AFP‐L3,其诊断灵敏度在36%~96%之间,特异度在89%~94%之间,综合各家文献,AFP‐L3在特异度上优于AFP,但灵敏度略有逊色。AFP单克隆抗体能识别不同糖链结构的AFP,选用针对结合型AFP的单克隆抗体可提高检测的特异性及敏感性,有助于鉴别诊断肝癌,也可用以标记核素后进行定位诊断和导向治疗。AFPmRNA是研究肝癌微转移应用最多的分子标志物之一,原发性肝癌患者外周血液中及淋巴液中可检测到肿瘤细胞特异性AFPmRNA的存在,间接推测肿瘤细胞可能已发生远处转移,敏感性较高,但特异性欠佳。

其他肝癌标志物有γ‐谷氨酰转肽酶及其同工酶、异常凝血酶原(DCP或AP)、α‐L‐岩藻糖苷酶(AFU)、GP73、Glypican‐3、磷脂酰肌醇蛋白聚糖‐3(GPC3)、热休克蛋白(HSP)、人肝细胞生长因子(HGF)、转化生长因子‐β1、C反应蛋白、胰岛素生长因子(IGF‐Ⅱ)、表皮生长因子受体、玻连蛋白的羧基片段、M2型丙酮酸激酶(M2‐PyK)、醛缩酶同工酶A(ALD‐A)、同工铁蛋白(AIF)、α1‐抗胰蛋白酶等。

对于肝癌诊断标志物的评估可以分为三类:①对肝癌有肯定的诊断价值,如AFP、GGT‐Ⅱ、DCP等,与AFP联合检测可显著提高诊断价值。②对肝癌有一定诊断价值,但特异性不高,如AFU、AAT等,可作为AFP阴性患者的辅助诊断。③其他一些指标对肝癌的诊断有一定的提示作用,一般用于联合检测。以AFP为主,其他标志物为补充及多标志物联合检测依然是临床应用的主流。

(2)影像技术

对于HCC来说,影像学检查用于肿瘤的定性、定量和分期。B超多用于随访、引导活检、介入治疗、评价治疗效果等。CT、MRI用来诊断、评估、定性和分期。直径超过2cm的肿瘤能明确诊断,肝内和远处转移同样适用。

1)超声显像(US):AFP结合US检查是早期诊断及普查的主要方法。直径小于3cm的肝癌常见低回声结节型,3~5cm多为等回声或混合回声,随肿瘤增大具有多形性及多变性特点。肝癌在超声下还具有声晕、结节中结节等特征。经肝动脉注入超声造影剂增强肝脏超声的信号强度,对直径小于1cm多血管型肝癌结节的检出率明显增高。

2)电子计算机断层扫描:多层螺旋CT能准确反映肝癌病灶大小、形态、部位、数目及病灶内有无出血坏死,病灶边缘是否有包膜,门静脉、肝静脉、下腔静脉是否有癌栓,腹腔内是否有淋巴结转移,是否有明显腹膜转移等。肝癌在CT平扫时多表现为低密度病灶,在十分严重的肝硬化或脂肪肝基础上偶见等密度或高密度灶,碘造影剂增强扫描后于动脉期多表现为密度高于周围肝组织,静脉期及延迟期多表现为密度迅速减退低于周围肝组织,简单归纳为“快进快出”征象。

3)磁共振成像(MRI):在T1W1序列上分化较差的肝癌多为低信号,分化较高的肝癌呈高信号,T2W1上,早期肝癌一般为等信号,晚期肝癌为高信号,肿瘤的MRI信号与肿瘤分级高低、分化好坏、分期早晚具有相关性。MRI的软组织对比强于CT,动态增强有助于肝癌的定性及定位。

4)数字减影血管造影(DSA):多数肝癌在肝动脉造影时的特征为:肿瘤血管表现为有一定边界的、管腔大小不一的一堆杂乱血管,与正常血管的形态截然不同,肿瘤染色密度明显高于周围肝实质的染色区,肝内动脉移位、扭曲、拉直或扩张,肿瘤包绕动脉,表现为动脉壁不规则,粗细不一,呈念珠状或僵直状态,并可见血管癌栓。DSA对于1cm以下的小肝癌能更精确地作出诊断,DSA的价值在于进行化疗栓塞或生物免疫制剂等治疗肝癌。

5)正电子发射计算机体层成像技术(PET‐CT):用于临床各型肿瘤的诊断,常用的显像剂为18F‐FDG(氟代脱氧葡萄糖)。肝癌的PET诊断敏感性十分有限,仅有约50%左右,CT、MRI对肝癌的诊断明显要优于PET,但PET在发现肝外病灶有一定优势。

(3)活检

细针抽吸及肝活检用来明确诊断,主要应用于小肝癌及难以定性的肝脏实质性占位,多用于2cm以下的肝癌,穿刺活检取材损失小,安全可靠,简便易行,准确率超过95%,对于明显肝硬化的患者肝活检有造成出血的风险,并有很小概率会造成针道转移。活检的禁忌证是有明显出血倾向、大量腹水、肝功能严重减退、恶病质状态、肝脏表面不能明确排除血管瘤的占位、活检针不易达到的较深病灶、无安全路径、淤血性肿大的肝脏以及需穿过胆囊等空腔脏器。

2.继发性肝癌

(1)实验室检查

1)肝功能检查多属正常,但病情重者多有血清胆红素、碱性磷酸酶(ALP)、乳酸脱氢酶及γ‐谷氨酰转肽酶(GGT)等的升高,其中ALP和GGT升高对继发性肝癌的诊断价值更大。

2)肿瘤标志物检测如CEA、CA19‐9、CA125等对胃癌、结直肠癌、胆囊癌、胰腺癌、肺癌、卵巢癌等的肝转移具有重要的诊断价值。AFP检测在继发性肝癌中常为阴性,但个别消化道肿瘤如胃癌等转移至肝脏时可出现AFP的低水平升高,AFP的浓度一般在100μg/L以下,少数患者AFP也可明显升高。

3)多数继发性肝癌无肝炎、肝硬化的病史,因而乙型肝炎(HBV)抗原抗体检测可为阴性,对于区别在肝炎、肝硬化基础上发生的原发性肝癌较有价值。

(2)影像学检查

包括B超、CT、MRI、肝动脉造影和PET等。影像学检查在继发性肝癌的诊断中有重要的价值,不仅能发现肝脏占位,而且能借此推测转移性肿瘤,并可能显示原发癌的部位,以确立诊断。一般而言,继发性肝癌在各种影像学检查中多显示多发、散在、大小相仿或相差不大的占位性病变,多无肝硬化征象。

1)B超检查:是继发性肝癌诊断的重要方法,且价廉、易重复、无损伤,应用最为广泛。继发性肝癌在B超上表现多样。根据原发癌的不同可有多种表现,其常见特点为:①肝脏很少合并肝硬化征象如肝脏形态失常、回声增粗、脾大等。②可显示多发圆形肿块,其大小可相同或不同,偶见肿瘤单发。③肿瘤与周围肝组织分界清楚,包膜完整,后壁远端回声无明显增强。④肿瘤回声类型多样,可呈高回声、低回声、等回声或混合回声等多种回声表现。部分病例可出现继发性肝癌的相对特征性表现,如“牛眼征”指肿瘤呈强回声结节,周围有低回声的暗圈包绕,肿瘤中心因坏死、液化出现无回声或低回声区,呈同心圆样改变,似牛眼,而肿瘤结节状回声中心出现更高信号时被称为“靶征”等。⑤一些较大的转移癌内部血供较少,中心易坏死,可见液性坏死腔,部分病例可出现混合型表现,如肿物伴有囊性变或呈现囊实混合型等。

此外,一些B超表现可用于肿瘤转移来源的鉴别,如强回声肿瘤,形态不规则,边缘不整,多见于结肠癌等消化系统肿瘤,而低回声型肿瘤,无明显声晕,直径小于2cm时,多见于胰腺癌、胆管癌、平滑肌肉瘤等,当直径较大时则多为淋巴瘤等,囊实混合回声型肿瘤多见于有分泌功能的肿瘤,如肾上腺、甲状腺来源的肿瘤等,等回声的肿瘤也多见于胃肠道的转移瘤。

2)CT检查:因原发肿瘤的不同CT检查可表现多样,通常表现为:①平扫肝内可见单发或多发圆形或分叶状肿块,大多表现为低密度,且在低密度病变内可存在更低密度区域。②增强肿瘤可强化,境界清楚,中央密度多低于周围部,动脉期及门脉期肿瘤边缘可显示环形不规则强化,部分可见“牛眼征”。③少数肿瘤内部可坏死、液化表现为囊性变,壁较厚或有不规则强化,也可合并有钙化而呈高密度灶。单发性较大体积转移瘤CT增强时可呈环形强化,中心坏死而形成“靶征”。

3)MRI检查:多数病灶在T1及T2加权表现呈相对于肝实质的低信号及高信号,与原发性肝癌相似,可出现相对特异性的“靶征”或“牛眼征”,即在T2加权上表现为病灶中央坏死所致的小圆形或小片状高信号,周围有宽度不等的内晕环,信号强或低于肝实质,形态不规则。增强后,由于多数病灶少血供,表现为轻度不均匀强化或不规则的边缘环状强化,此点与原发性肝癌有较大区别。与CT相比,MRI对较小的转移癌也比较敏感。

4)PET:此项检查在继发性肝癌的诊断中有特殊的价值,可整体显示全身各部位的异常高代谢性病灶,有助于了解转移癌的来源及扩散转移的程度,但不易辨别原发和继发病灶之间的因果关系,需结合其他检查,且目前费用甚为昂贵。

5)X线检查:①X线胸部平片检查对于了解继发性肝癌同时伴肺转移有较大帮助,个别位于右肝叶膈顶部的巨大肿瘤可见膈肌抬高,应作为常规检查。而上消化道、全消化道钡餐、钡灌肠以及逆行肾盂造影等检查则可对判别消化道或泌尿道原发性肿瘤的来源有一定的意义。②肝血管造影作为肝脏肿瘤诊断的重要手段,灵敏度高,定位准确,可用于继发性肝癌的鉴别诊断及肝转移灶可切除性的评估,且在诊断的同时可结合其他疗法进行治疗,但因其具有损伤性、价格昂贵,故对于血液供应丰富的肝脏肿瘤更为适用。

(3)肝脏穿刺组织学检查

当继发性肝癌的诊断通过常规检查难以确认时,可行肝穿刺获取肿瘤组织,作组织学检查可与原发性肝癌等恶性肿瘤相鉴别,同时还可能明确组织来源。目前该项技术已较安全,但具有一定的创伤。

1.原发性肝癌的分期和肝功能状态是选择治疗方式的关键,肝癌的治疗中不能孤立地来看待肿瘤本身,患者的肝功能及一般情况在一定程度上决定了治疗方式的选择,不同的分期对于肝癌治疗的针对性并不相同,综合判断才能根据每个患者提出最为合适的治疗方法。手术是唯一可能治愈肝癌的方法。

2.继发性肝癌须综合治疗,肝脏病变的治疗方法与原发性肝癌相似,但必须兼顾原发肿瘤的治疗,仍应将外科手术切除作为综合治疗的首选。

肝癌的预防首先要考虑对危险因素的治疗,应用抗病毒药物积极治疗HBV及HCV,对降低肝癌发病率有重要意义。乙肝病毒灭活疫苗预防注射不仅起防治肝炎效果,其对降低未来肝癌的发生率十分重要。对于生活条件艰苦的地区,预防粮食霉变、改进饮水质量亦是预防肝癌的重要措施。合理的一级预防是减少肝癌发病的关键,对于高危人群,筛查及随访以达到早期发现、早期诊断、早期治疗的二级预防,对减少复发,延长生存期及提高生存质量具有重要意义。