英文名称 :endometriosis

中文别名 :内异症

1.子宫内膜异位症是一种良性疾病,却具有浸润、种植、复发、恶变等恶性生物学行为。

2.子宫内膜异位症的发病及发病机制有多种学说,但是没有一种学说可以很好的解释所有地发病。

3.子宫内膜异位症的最常见的症状是慢性盆腔痛、不孕及盆腔包块。子宫内膜异位症诊断的金标准是腹腔镜检查。

4.子宫内膜异位症的治疗包括药物治疗和手术治疗,对有生育要求的病人手术时应注重对生育功能的评价。

5.复发是子宫内膜异位症治疗中的一个棘手问题,术后药物干预延缓和减少复发是子宫内膜异位症管理中的一个重要问题。

子宫内膜异位症(endometriosis, EU/EMT)是指具有生长功能的子宫内膜组织(腺体和/或间质),在子宫腔被覆内膜和宫体肌层以外的部位生长,浸润,并反复周期性出血,继而引发疼痛、不孕及包块等症状的一种常见妇科病。近年文献报道其临床发病率约为10%~15%,且有逐年增加的趋势。本病多见于30岁左右的育龄妇女,生育少、生育晚的女性发病率高于多生育者。不孕症妇女中罹患此病的几率为正常妇女的7~10倍,发病率高达20%~40%。偶见于青春期发病,多与梗阻性生殖道畸形有关。而青春期前如婴儿、儿童或青少年极少发生。绝经后,子宫内膜异位病灶将随卵巢功能衰退而萎缩退化,再发病者极少,一旦发生多与雌激素替代有关,提示病变的发生及发展与卵巢功能密切相关。

子宫内膜异位症在组织学上是一种良性疾病,但具有增生、浸润、种植、复发、恶变等恶性生物学潜能。90%的子宫内膜异位病灶位于盆腔,特别是卵巢、子宫直肠陷凹、宫骶韧带等部位最为常见,也可以出现在阴道直肠隔、阴道、宫颈、直肠、膀胱、会阴切口部位、剖宫产切口部位、输卵管、阑尾、结肠、腹股沟管及腹膜后淋巴结等处,甚至在远离子宫的鼻腔、胸腔、脑膜、乳腺及四肢也偶有发生。子宫内膜异位症病灶分布如此之广,在良性疾病中极为罕见。

1860年Rokitansky首次描述了子宫内膜异位症,虽然关于子宫内膜异位症发病机制的研究近年来已取得不少进展,但至今尚未完全阐明,主要有以下几种学说:

1.经血逆流与种植学说

早在1921年Sampson提出月经期脱落的子宫内膜碎片,可随经血经输卵管逆流至盆腔,黏附并浸润种植在盆腔腹膜和卵巢表面,形成子宫内膜异位症。有人通过手术使猴的经血直接流入腹腔,若干时日后,发现部分实验猴的腹腔内出现了典型的子宫内膜异位症病灶。研究发现,在月经期,59%~79%的妇女腹腔液中存在体外培养可成活的子宫内膜细胞,而且患有子宫内膜异位症的妇女,其逆流的经血容量及子宫内膜碎片的数量均比正常妇女多,且经血逆流现象更为常见。临床也发现生殖道畸形伴经血潴留者,常并发盆腔子宫内膜异位症;剖宫取胎术后发生于腹壁瘢痕的子宫内膜异位症,很可能是术中由手术者将小块子宫内膜带至腹壁切口内引起的。由此可见,不论是通过经血逆流或医源性扩散,子宫内膜组织均可在身体其他部位种植,并发展为子宫内膜异位症。

经血逆流是一种常见的生理现象,但并不是所有妇女都发生内膜异位症。目前研究发现:内膜异位症病人的在位子宫内膜在黏附、侵袭和血管形成等多方面有别于正常子宫内膜,其根本差异很可能基于基因表达的差异,如内膜异位症妇女在位子宫内膜存在细胞周期蛋白、糖基化蛋白、同源核基因A-10(HOXA-10)、基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinase, MMPs)等基因的表达差异。而这些差异表达的基因可能是逆流经血中的内膜碎片发生黏附、侵袭和生长的关键因素,即不同人(病人与非病人)在位子宫内膜的差异是发生子宫内膜异位症的决定因素。故认为子宫内膜异位症是否发病取决于病人在位子宫内膜的特性,经血逆流可能只是实现这一由潜能到发病的桥梁。

2.体腔上皮化生学说

卵巢的表面上皮、腹膜上皮、腹股沟管的疝囊上皮和胸膜上皮等,与子宫内膜及输卵管黏膜一样,均来源于原始体腔上皮。Meyer认为原始体腔上皮有高度分化的潜能,这些来源于体腔上皮的组织,在反复受到某些因素,如炎症、激素或经血等的刺激后,可向子宫内膜组织衍化,形成子宫内膜异位症。有研究发现,癌基因k-ras的激活可能诱导了卵巢表面上皮化生为卵巢子宫内膜异位病灶的过程。这一学说似可解释病变的广泛性,但目前尚缺乏充分的临床依据和实验证明。

3.淋巴及血行转移学说

1925年,Halban首次提出远离盆腔的子宫内膜异位症可能是通过淋巴扩散的。不少学者不仅在盆腔淋巴结,而且在小静脉内发现了子宫内膜组织。在盆腔子宫内膜异位症病人尸检中发现,20%的盆腔淋巴结内有异位子宫内膜。1952年Javert观察到子宫静脉内有子宫内膜组织,认为子宫内膜的腺体和间质细胞可以像恶性肿瘤那样,先侵入子宫肌层或肌束间的淋巴管及微血管,然后再向邻近器官、腹膜后淋巴结及远处转移。

4.免疫学说

1980年Weed等发现子宫内膜异位症病人的宫腔内膜组织有淋巴细胞和浆细胞浸润,以及补体C3沉积,提出子宫内膜异位症的发病与免疫有关。由于发现子宫内膜异位症病人的自身抗体检出率较高,且不少病人合并类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病,因而有人认为它是一种自身免疫性疾病。近年,随着免疫学研究的深入,已经证明子宫内膜异位症病人的细胞免疫和体液免疫功能均有明显变化,认为病人机体免疫系统对盆腔内各种子宫内膜细胞的免疫清除能力的下降,是导致子宫内膜异位症发生的原因之一。研究发现,病人外周血和腹水中的自然杀伤细胞(natural killer cell, NK)的细胞毒活性明显降低。病变愈严重者,NK活性降低亦愈明显。还有学者发现NK活性还与雌激素水平呈负相关,雌激素水平愈高,NK活性则愈低,细胞毒性T淋巴细胞的活性亦下降。另外,有证据表明,内膜异位症与亚临床腹膜炎症有关。表现在内膜异位症病人腹水量增加,腹水中巨噬细胞明显增多且高度活化,释放大量具有不同生物活性的细胞因子;血清及腹水中,免疫球蛋白IgG、IgA及补体C3、C4水平均增高,还出现抗子宫内膜抗体和抗卵巢组织抗体等多种自身抗体。以上免疫功能的种种变化说明子宫内膜异位症与机体免疫功能异常密切相关,但两者的因果关系仍有待进一步探讨。

5.遗传学说

子宫内膜异位症病人中,7%~10%有家族史。直系亲属中有患子宫内膜异位症者,其发病的危险性明显增高,是正常人群的7倍以上,提示本病有遗传倾向。最近的研究认为,子宫内膜异位症具有与卵巢癌相似的遗传特征,如异位内膜细胞有非整倍体核型、杂合子缺失、某些基因的突变等,推测它可能与卵巢癌类似,是以遗传为基础,多因素诱导、多基因变化的遗传性疾病。

6.干细胞学说

上述比较广为接受的几个学说难以解释一些特殊部位的子宫内膜异位症(如膀胱内壁、肺部、鼻黏膜等处的子宫内膜异位症),更无法解释近年来屡有报道的男性子宫内膜异位症病例,并且研究发现,内膜异位症病人的异位内膜在基因和蛋白表达谱及生物学特性方面与在位内膜存在显著差异,内膜异位症为多中心起源而每一异位病灶内的细胞又呈现明显的单克隆性。这些均提示,即使在经血反流存在的情况下,有生长活性的异位内膜细胞也不完全来自在位内膜,异位病灶可能由不同的干细胞分化而来。目前已有学者从经血中成功分离出子宫内膜干细胞,并经体外诱导分化成为各种成熟细胞,这一点很好地解释了盆腔、剖宫产腹壁切口及顺产会阴切口部位的子宫内膜异位症。

目前,关于子宫内膜异位症的病因研究已深入至细胞分子和基因的水平,并涌现出许多新的假说,如表观遗传改变、在位内膜决定论等,但尚无单一理论可以解释所有内膜异位症的发生。上述前三种学说仅能解释不同部位的子宫内膜组织的由来,但能否发展为子宫内膜异位症,可能主要决定于机体的免疫功能,尤其是细胞免疫功能,性激素以及遗传基因决定个体易感性。

流行病学调查显示,育龄期是内异症的高发年龄,其中76%在25~45岁,与内异症是激素依赖性疾病的特点相符合。有报道绝经后用激素补充治疗的妇女也有发病者。生育少、生育晚的妇女发病明显高于生育多、生育早者。近年来发病率呈明显上升趋势,与社会经济状况呈正相关,与剖宫产率增高、人工流产与宫腹腔镜操作增多有关,在慢性盆腔疼痛及痛经患者中的发病率为20%~90%,25%~35%不孕患者与内异症有关,妇科手术中有5%~15%患者被发现有内异症存在。

子宫内膜异位症的基本病理变化是子宫体以外的组织或器官内有内膜组织的生长,在病理形态上有子宫内膜腺体和间质两种成分存在。异位种植的子宫内膜受卵巢激素变化的影响而周期性出血,由此诱发局部的炎症反应,伴纤维细胞增生及纤维化,形成瘢痕性硬结,或与邻近器官紧密粘连。病灶反复出血或出血较多时,血液在局部组织中积聚,形成大小不等的包块,称之为子宫内膜样瘤(endometrioma)。

1.大体特征

绝大多数的子宫内膜异位症发生在盆腔。病灶的大体外观取决于种植的部位、病灶的严重程度以及种植时间的长短。位于卵巢和腹膜的病灶以周期性出血导致周围组织纤维增生形成囊肿为主要表现,而位于直肠阴道隔,宫骶韧带等处的深部浸润性病灶,还可以出现平滑肌和纤维组织增生。

(1)卵巢内膜样囊肿

约80%病人病变位于一侧卵巢,20%病人双侧卵巢受累。病灶位于卵巢深部。由于病灶反复出血,初始的卵巢表面囊泡内积血增多,并向卵巢深部扩张,逐渐形成一个灰蓝色或灰白色的卵巢囊肿,囊肿直径大多在10cm以内,囊壁厚薄不均,常与盆底、子宫及阔韧带后叶及腹膜粘连,由于异位内膜在卵巢皮质内生长、周期性出血,陈旧性的血液可聚集在囊内形成暗咖啡色、黏稠状液体,似巧克力样,故又称为卵巢巧克力囊肿。值得注意的是任何卵巢囊肿有陈旧出血时,其内容物均可呈巧克力糖浆样,故在进行诊断卵巢内膜样囊肿时需根据组织学并结合临床全面考虑。

(2)浅表子宫内膜异位症

病变可位于卵巢表浅或盆、腹膜和脏器浆膜面。由于腹腔镜的广泛应用,发现病灶呈多种形态,早期呈斑点状或小泡状突起,单个或数个呈簇,无色素沉着。病灶可因出血时间先后不等、残留脱落组织的量不同而呈不同颜色,包括红色、紫蓝色、褐黄及棕黑色等,新近有出血者,颜色较鲜红,出血较陈旧者,颜色较暗。于卵巢表面可见红色或棕褐色斑点或小囊泡。出血逐渐吸收后,病灶呈淡黄色或白色,似腹膜瘢痕。手术中辨认病灶可进行热色实验(heat color test, HCT),即将可疑病变部位加热,其内的含铁血黄素可呈现出棕褐色。还有的病灶表现为局部腹膜缺损。

(3)深部浸润性子宫内膜异位症

其病灶浸润深度超过腹膜下5mm,可侵犯盆腔前、中、后三部分所有脏器,包括宫骶韧带、直肠阴道隔、结直肠、膀胱和输尿管等部位,可导致痛经、性交痛、非周期性的盆腔痛、尿痛、血尿,以及下消化道症状等。病灶生长活跃,病变伴有明显的平滑肌和纤维组织增生,使之形成坚硬的结节;病灶反复出血及纤维化后,与周围组织或器官发生粘连,子宫直肠陷凹常因粘连而变浅,甚至完全消失,使子宫后屈固定。病变向阴道黏膜发展时,在阴道后穹隆形成多个息肉样赘生物或结节样瘢痕。月经期,有的病灶表面黏膜出现小的出血点。随病程进展,直肠阴道隔的病灶结节逐渐增大,形成包块,甚至压迫直肠。少数病人病变可累及直肠黏膜,出现月经期便血,侵入直肠或乙状结肠壁时可以诱发恶性病变或导致完全梗阻。由于深部浸润型子宫内膜异位症(deep-infiltrating endometriosis, DIE)常常位于腹膜外盆腔深处,常合并盆腔广泛粘连,对药物治疗不敏感,而手术治疗难度大,是目前内膜异位症治疗的难点。

2.镜下特征

早期和较小的病灶,镜下常可见典型的子宫内膜腺体与间质,以及吞噬了大量含铁血黄素的巨噬细胞。卵巢内膜样囊肿的内壁为子宫内膜样上皮细胞覆盖。囊肿较大者,由于反复出血和囊内压力的影响,囊壁薄,内衬上皮可脱落或萎缩,因而有的仅在囊壁皱褶处发现少许残存的子宫内膜样上皮细胞和少量内膜间质细胞;有的囊肿上皮可全部脱落,囊壁仅见大量含铁血黄素细胞,或含铁血黄素沉积。现通常认为,子宫内膜异位症的异位内膜组织有4种成分——子宫内膜腺体、子宫内膜间质、纤维素和富含含铁血黄素的巨噬细胞,确诊需要有2种以上的成分。当组织学缺乏子宫内膜异位症的证据时,应结合临床进行诊断。

异位的子宫内膜组织与宫腔内膜一样,具有雌激素受体(estrogen receptor, ER)、孕激素受体(progesterone receptor, PR),但ER、PR含量均较宫腔内膜低,且ER在月经周期中无明显变化。因此,在月经周期中,异位的子宫内膜组织虽也可随卵巢激素的变化而出现增生或分泌反应,但其反应程度一般不及宫腔内膜敏感,尤其对孕激素的反应更差;故异位的子宫内膜与宫腔内膜的组织学变化往往不同步,且异位子宫内膜多呈增生期改变。

3.恶变

子宫内膜异位症是一种良性疾病,但其中少数可发生恶变,文献报告的恶变率多小于1%。恶变部位多见于卵巢,发展为卵巢内膜样腺癌、卵巢透明细胞癌、卵巢浆液性腺癌或卵巢黏液性腺癌等。流行病学研究显示:子宫内膜异位症和卵巢癌之间存在某种关联,子宫内膜异位症妇女发生卵巢癌的相对危险度为普通人群的1.3~1.9倍。分子生物学研究也发现,子宫内膜异位症具有与恶性肿瘤相似的一些共性,如病灶细胞的单克隆生长、抑癌基因p53的突变等。卵巢癌,尤其是卵巢透明细胞癌和卵巢内膜样腺癌,合并子宫内膜异位症者并非少见,文献报告分别高达17.4%~53.0%与11%~33%,并认为合并子宫内膜异位症的卵巢癌细胞分化较好,5年生存率较高。

迄今为止,尚无一种理想的根治方法。无论是药物治疗或是保守性手术治疗,术后的复发率仍相当高。而根治则须以切除全子宫双附件为代价。因此,应根据病人年龄、生育要求、症状轻重、病变部位和范围,以及有无并发症等全面考虑,给予个体化治疗。

1.一般原则

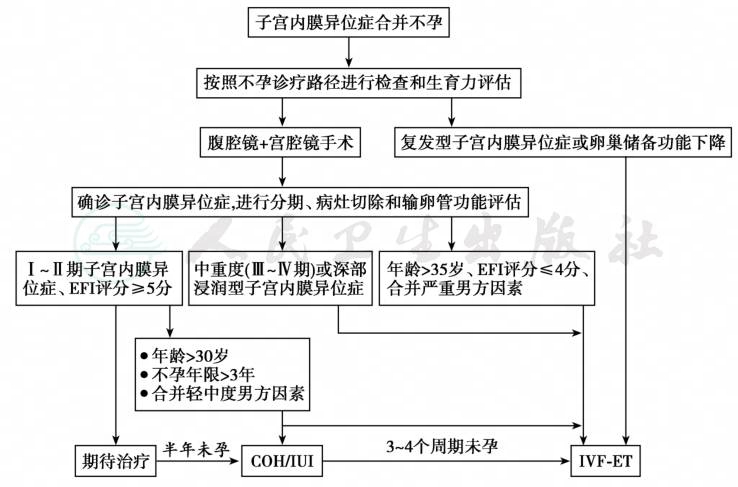

(1)要求生育者,尤其合并不孕的病人,多建议积极进行腹腔镜检查,依据术后的EFI评分,进行生育的指导。内膜异位症合并不孕的治疗流程见图1。

图1 内膜异位症合并不孕治疗流程

1)即使是无症状或症状轻微的微型和轻度子宫内膜异位症病人,现多建议行腹腔镜检查,而不主张期待疗法。由于子宫内膜异位症是一种进行性发展的疾病,早期治疗可防止病情进展及减少复发。因此,如果是行腹腔镜诊断者,应同时将病灶消除。术后无排卵者可给予控制性促排卵,年龄>35岁者可考虑积极的辅助生育技术,以提高妊娠率。

2)有症状的轻度和中度子宫内膜异位症病人:建议积极的腹腔镜检查,大量文献证明腹腔镜检查提高轻中度内膜异位症病人的术后妊娠率。术后予促排卵治疗,以提高妊娠率。

3)重度子宫内膜异位症或有较大的卵巢内膜样囊肿(直径≥5cm)者、直径2~4cm连续2~3个月经周期者,建议腹腔镜检查及手术治疗,手术效果也优于期待治疗。

(2)无生育要求者

1)无症状者,若盆腔肿块直径<2cm,且无临床证据提示肿块为恶性肿瘤(包括CA125正常水平,多普勒超声显示肿块血供不丰富,阻力指数>0.5),可定期随访或给予药物治疗。若盆腔肿块在短期内明显增大或肿块直径已达5cm以上,或CA125显著升高,无法排除恶性肿瘤可能,则需行手术治疗。

2)有痛经的轻、中度子宫内膜异位症病人,可用止痛药对症治疗。症状较重或伴经常性盆腔痛者,宜口服避孕药,或先用假孕疗法或假绝经疗法3~4个月,然后再口服避孕药维持治疗。

3)症状严重且盆腔包块>5cm,或药物治疗无效者,需手术治疗。根据病人年龄和病情,选择根治性手术或仅保留卵巢的手术。若保留卵巢或部分卵巢,术后宜药物治疗2~3个月,以减少复发。

(3)卵巢内膜样囊肿破裂者:需急诊手术,行囊肿剥除或一侧附件切除术,对侧卵巢若有病灶一并剔除,保留正常卵巢组织。术后予以药物治疗。

2.治疗方法

(1)药物治疗

1)假孕疗法:早在1958年Kistner模拟妊娠期体内性激素水平逐渐增高的变化,采用雌、孕激素联合治疗子宫内膜异位症取得成功,并将此种治疗方法称为假孕疗法。治疗期间病人出现闭经及恶心、呕吐、嗜睡和体重增加等不良反应。最初,由于激素剂量过大,病人多难以坚持治疗,随后将剂量减小,每日服炔诺酮5mg,炔雌醇0.075mg,其疗效相当而不良反应明显减轻。假孕疗法疗程长,需连续治疗6~12个月,症状缓解率可达80%左右,但妊娠率仅20%~30%,停药后复发率较高。目前对要求生育者,一般不再单独选择此种方法治疗。

2)孕激素类药物:单纯高效孕激素治疗可抑制子宫内膜增生,使异位的子宫内膜萎缩,病人出现停经。一般采用甲羟孕酮、18-炔诺孕酮等。治疗期间如出现突破性阴道出血,可加少量雌激素,如炔雌醇0.03mg/d或结合雌激素(倍美力)0.625mg/d。治疗后的妊娠率与假孕疗法相当,但不良反应较轻,病人多能坚持治疗。

3)假绝经疗法

• A.达那唑(danazol):是一种人工合成的17α-炔睾酮的衍生物,具有轻度雄激素活性。它通过抑制垂体促性腺激素的合成与分泌,以抑制卵泡的发育,使血浆雌激素水平降低;同时,它还可能与雌激素受体结合,导致在位和异位的子宫内膜萎缩,病人出现闭经,因而又称此种治疗为假绝经疗法。体外实验证明达那唑可抑制淋巴细胞增殖和自身抗体的产生,具有免疫抑制作用。推测达那唑还可能通过净化盆腔内环境,减少自身抗体的产生等而提高受孕能力。常用剂量为400~600mg/d,分2~3次口服,于月经期第一天开始服药,连续6个月。症状缓解率达90%~100%,停药1~2个月内可恢复排卵。治疗后的妊娠率为30%~50%。若1年内未妊娠,其复发率为23%~30%。

达那唑的不良反应,除可出现痤疮、乳房变小、毛发增多、声调低沉及体重增加等轻度男性化表现外,少数可致肝脏损害,出现血清转氨酶升高,故治疗期间需定期检查肝功能,如发现异常,应及时停药,一般在停药2~3周后肝功能可恢复正常。阴道或直肠使用达那唑栓可减少全身用药的不良反应,有较好的疗效。

• B.孕三烯酮(gestrinone):为19-去甲睾酮的衍生物,作用机制与达那唑相似,但雄激素作用较弱。由于它在体内的半衰期较长,故不必每天服药。通常从月经期第1天开始服药,每次服2.5mg,每周服2次。治疗后的妊娠率与达那唑相近,但不良反应较轻,较少出现肝脏损害,停药后的复发率亦较高。有人报告停药1年的复发率为25%。

• C.促性腺激素释放激素动剂(GnRH-a):是人工合成的10肽类化合物,其作用与垂体促性腺激素释放激素(GnRH)相同,但其活性比GnRH强50~100倍。持续给予GnRH-a后,垂体的GnRH受体将被耗尽而呈现降调作用,使促性腺激素分泌减少,卵巢功能明显受抑制而闭经。体内雌激素水平极低,故一般称之为“药物性卵巢切除”。

GnRH-a有皮下注射和鼻腔喷雾两种剂型,GnRH-a乙酰胺喷雾剂为每次200~400mg,每日3次;皮下注射剂有每日注射和每月注射1次者,目前应用较多的是每月1次,大多数病人于开始治疗的8周内停经,末次注射后的2~3个月内月经复潮。

GnRH-a治疗的不良反应为低雌激素血症引起的潮热、出汗、外阴及阴道干涩、性欲减退和骨质丢失,长期用药可致骨质疏松。为预防低雌激素血症和骨质疏松,可采用反加疗法(add-back therapy),即在GnRH-a治疗期间,加小量雌激素或植物类雌激素,如黑升麻提取物(莉芙敏)。有报道血浆E2水平控制在30~50ng/L范围内,既可防止骨质疏松,又不致影响GnRH-a的疗效。GnRH-a的疗效优于达那唑,但无男性化和肝脏损害,故更安全。

(2)手术治疗

手术治疗的目的:①明确诊断及进行临床分期;②清除异位内膜病灶及囊肿;③分解盆腔粘连及恢复盆腔正常解剖结构;④治疗不孕;⑤缓解和治疗疼痛等症状。

手术方式有经腹和经腹腔镜手术,由于后者创伤小,恢复快,术后较少形成粘连,现已成为治疗子宫内膜异位症的最佳处理方式。目前认为:以腹腔镜确诊,手术+药物治疗为子宫内膜异位症治疗的金标准。

1)保留生育功能的手术:对要求生育的年轻病人,应尽可能行保留生育功能的手术,即在保留子宫,输卵管和正常卵巢组织的前提下,尽可能清除卵巢及盆、腹膜的子宫内膜异位病灶,分离输卵管周围粘连等。术后疼痛缓解率达80%以上。妊娠率约为40%~60%。若术后1年不孕,复发率较高。

2)半根治手术:对症状较重且伴有子宫腺肌病又无生育要求的病人,宜切除子宫及盆腔病灶,保留正常的卵巢或部分卵巢。由于保留了卵巢功能,病人术后仍可复发,但复发率明显低于行保守手术者。

3)根治性手术:即行全子宫及双侧附件切除术。由于双侧卵巢均已切除,残留病灶将随之萎缩退化,术后不再需要药物治疗,也不会复发。但病变广泛且粘连严重者,术中可能残留部分卵巢组织。为预防卵巢残余综合征(ovarian remnant syndrome, ORS)的发生,术后药物治疗2~3月不无裨益。

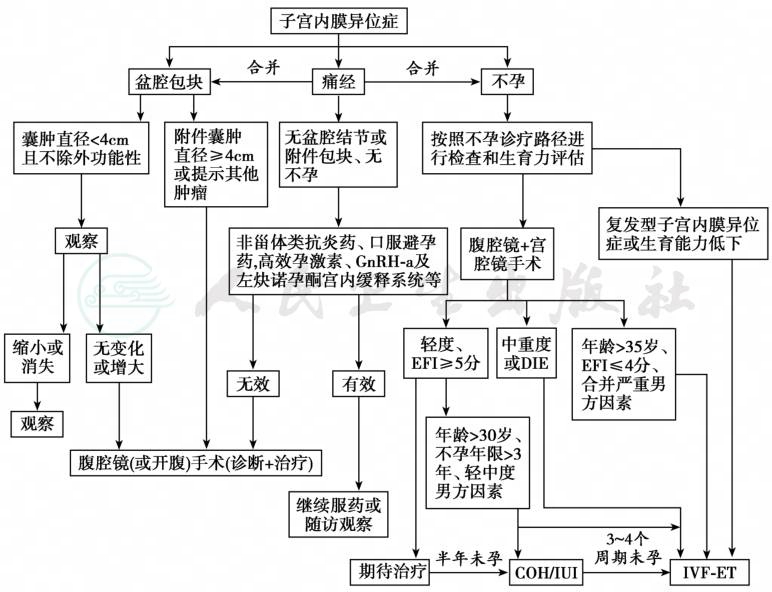

4)缓解疼痛的手术:对部分经多次药物治疗无效的顽固性痛经病人还可试采取以下两种手术方案缓解疼痛:①宫骶神经切除术(laparoscopic uterine nerve ablation, LUNA)。即切断多数子宫神经穿过的宫骶韧带,将宫骶韧带与宫颈相接处1.5~2.0cm的相邻区域切除或激光破坏;②骶前神经切除术(presacral neurectomy, PSN)。在下腹神经丛水平切断子宫的交感神经支配。近期疼痛缓解率较好,但远期复发率高达50%(图2)。

图2 内膜异位症诊治总流程图

3.子宫内膜异位症复发

经手术或规则药物治疗后,症状、体征已消失,疾病治愈,但经过几个月(一般3个月)症状和(或)体征重新出现。内膜异位症复发包括症状复发(主观症状)和疾病复发(客观表现)。

(1)症状复发

术后症状缓解3个月后又出现且加重至术前水平者即为复发。疾病复发:主要依据腹部肿块,结节,影像学检查和手术后病理等。

(2)疾病复发诊断标准

1)术后症状缓解3个月后病变复发并加重;

2)术后盆腔阳性体征消失后又出现或加重至术前水平;

3)术后超声检查发现新的子宫内膜异位病灶;

4)血清CA125下降后又升高,且除外其他疾病。符合上述2)、3)、4)3项标准之一且伴或不伴有1)项标准者诊断为复发。

子宫内膜异位症术后的复发率较高,保守性手术后1年和2年的复发率可达10%和15%。复发是子宫内膜异位症治疗中的一个棘手问题。

(3)复发危险因素

1)rAFS分期(>70);

2)年龄/手术年龄(年轻病人);

3)囊肿的大小;

4)双侧囊肿;

5)药物治疗史;

6)手术治疗史;

7)手术范围;

8)第一次手术不彻底;

9)道格拉斯窝封闭。

(4)复发保护因素

1)妊娠;

2)术后药物治疗。

术后药物干预延缓和减少复发是子宫内膜异位症管理中的一个重要问题。手术联合长期药物治疗(口服避孕药/曼月乐)可能对于减少复发有一定的作用。

4.子宫内膜异位症恶变

有以下情况警惕恶变:

1)囊肿过大,直径>10cm或有明显增大趋势;

2)绝经后又有复发;

3)疼痛节律改变,痛经进展或呈持续性;

4)影像检查卵巢囊肿腔内有实性或乳头状结构,或病灶血流丰富;

5)血清CA125明显升高(>200IU/ml)。

目前临床诊断卵巢癌起源于异位的子宫内膜组织,一般认为应符合Sampson和Scott所提出的诊断标准,即:①肿瘤和内膜异位症位于同一部位;②肿瘤来源于内膜异位症,除外其他来源可能;③内膜异位症与肿瘤有类似的组织学特点,并能见到特征性的内膜间质和腺体;④形态学上见到良性和恶性上皮的移行过程。

尽管子宫内膜异位症的发病机制尚未完全阐明,但针对流行病学调查发现的某些高危因素,采取一些相应的措施,仍有可能减少子宫内膜异位症的发生。

1.月经失调和痛经者

劝导晚婚妇女,尤其是伴有月经失调和痛经者,尽早生育。若婚后1年尚无生育应行不孕症的有关检查。

2.暂无生育要求或已有子女者

若有痛经,经量增多或月经失调,建议口服避孕药,既可避孕,还可能减少子宫内膜异位症的发生。

3.直系亲属中有子宫内膜异位症病人

有原发性痛经者,建议周期性服用孕酮类药物或避孕药,并坚持有规律的体育锻炼。

4.尽早治疗并发经血潴留的疾病

如处女膜无孔、阴道及宫颈先天性闭锁或粘连等。

5.防止医源性子宫内膜异位症的发生

(1)凡进入宫腔的腹部手术和经阴道分娩的会阴切开术,在缝合切口前,应用生理盐水冲洗切口,以免发生瘢痕子宫内膜异位症;

(2)施行人工流产电吸引术时,在吸管出宫颈前,应停止踩动吸引器,以使宫腔压力逐渐回升,避免吸管出宫颈时,在宫腔压力骤变的瞬间,将宫内膜碎片挤入输卵管和盆腔;

(3)输卵管通液或通气试验,以及子宫输卵管碘油造影等,均应在月经干净后3~7天内进行,以免手术中将月经期脱落的子宫内膜碎片送至盆腔。