英文名称 :nasopharyngeal carcinoma

鼻咽癌(nasopharyngeal carcinoma,NPC)是我国高发恶性肿瘤之一。从流行病学调查资料显示,我国广东、广西、湖南、福建、江西为世界鼻咽癌高发区;男性发病率约为女性的2~3倍,40~50岁为高发年龄段。

目前认为鼻咽癌的发生与遗传、病毒及环境因素等有关。

1.遗传因素

鼻咽癌患者具有种族及家族聚集现象,如侨居国外的中国南方人后代仍保持着较高的鼻咽癌发病率。决定人类白细胞抗原(HLA)的某些遗传因素和鼻咽癌的发生发展密切相关。

2.EB病毒

1964年,Epstein与Barr发现一种新型人类疱疹病毒(后命名为EB病毒);1966年,Old在鼻咽癌患者血清中检测到EB病毒抗体。鼻咽癌患者体内不仅存在高滴度抗EB病毒抗体,且抗体水平随病情变化而波动。应用分子杂交及聚合酶链反应(PCR)技术,检测到鼻咽癌活检组织中有EBV DNA特异性病毒mRNA或基因产物表达,证实EB病毒在鼻咽癌发生中的重要作用。EB病毒的感染广泛存在于世界各地人群,而鼻咽癌的发生有明显的地域性,说明EB病毒感染并非是鼻咽癌致病的唯一因素。

3.环境因素

鼻咽癌高发区的大米和水中微量元素镍含量较低发区高,鼻咽癌患者头发中镍含量亦高。动物实验证实镍可以促进亚硝胺诱发鼻咽癌,维生素缺乏和性激素失调也可以改变黏膜对致癌物的敏感性。

在临床发展过程中,可见同一病理类型患者出现截然不同的临床表现,也有不同类型基本按同一途径扩展和播散,因此临床上常分为3种类型:①上行型(脑神经型或A型);②下行型(颈淋巴结广泛转移型或D型);③上下行型(混合型或AD型)。

鼻咽癌多发生于鼻咽部顶壁及侧壁,病灶可呈结节型、溃疡型和黏膜下浸润型多种形态。虽然目前对鼻咽癌确切的病理分型尚无国际公认的统一标准,但基本可分为鳞状细胞癌、腺癌、泡状核细胞癌和未分化癌等。鼻咽癌98%属低分化鳞状细胞癌。

1.间接鼻咽镜检查

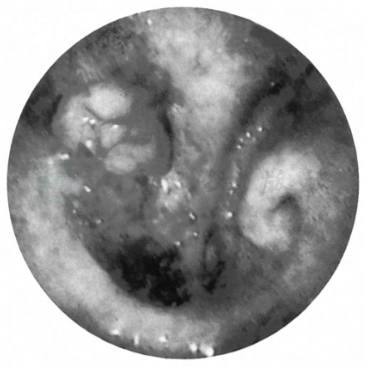

鼻咽癌常好发于咽隐窝及鼻咽顶后壁,常呈小结节状或肉芽肿样隆起,表面粗糙不平,易出血,有时表现为黏膜下隆起,表面光滑(图1)。早期病变不典型,仅表现为黏膜充血、血管怒张或一侧咽隐窝较饱满,对这些病变要特别重视,以免漏诊。

2.颈部触诊

颈上深部可触及质硬、活动度差或不活动、无痛性肿大淋巴结。

3.纤维(电子)鼻咽镜或鼻内镜检查

较间接喉镜检查更加直观,有利于发现早期微小病变(图2,图3/彩图3)。

4.EB病毒血清学检查

可以作为鼻咽癌诊断的辅助指标。目前已开展有EB病毒壳抗原(EBVCA)、EB病毒早期抗原(EBEA)、EB病毒核抗原(EBNA)和EB病毒特异性DNA酶等抗体检测。

5.影像学检查

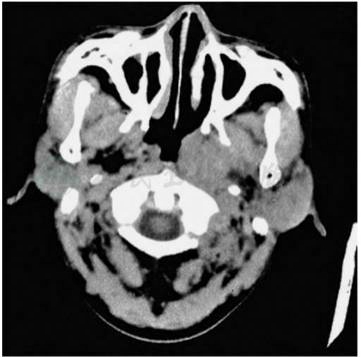

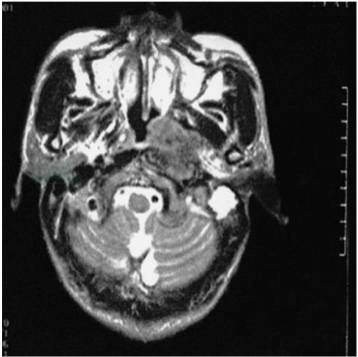

CT和MRI检查有利于了解肿瘤侵犯的范围及颅底骨质破坏的程度(图4、图5)。

图2 示右侧鼻咽部新生物

图3 短箭头示鼻内镜下鼻咽部新生物,长箭头示咽鼓管咽口

彩图3 短箭头示鼻内镜下鼻咽部新生物,长箭头示咽鼓管咽口

图4 CT示左侧鼻咽部黏膜增厚、丰满

图5 MRI示左侧鼻咽部新生物

鼻咽癌大部分为低分化鳞癌(98%),首选放射治疗。常采用钴60或直线加速器高能放疗。在放疗期间可配合化疗、中医中药及免疫治疗,以防止远处转移,提高放疗敏感性和减轻放疗并发症。对以下情况可采用下述治疗:①鼻咽癌放疗后3个月鼻咽部仍有残灶或局部复发,可采用手术治疗或光辐射(激光+光敏剂)治疗;②放疗后仍有颈部残存转移灶,可手术切除残灶;③放疗后复发者或原发灶仍有残灶者也可以应用化疗。鼻咽癌放疗后5年生存率为80%左右,局部复发与远处转移是主要死亡原因。