英文名称 :posterior communicating artery aneurysm

颈内动脉后交通动脉动脉瘤占所有颅内动脉瘤的35%。这些动脉瘤包括起源于颈内动脉-后交通动脉结合部和颈内动脉-前脉络膜动脉结合部的动脉瘤。

后交通动脉起始部或附近是颅内动脉瘤的最好发部位之一。后交通动脉瘤即颈内动脉-后交通段动脉瘤按国外文献统计约占全部颅内动脉瘤的25%,其发生率仅次于前交通动脉瘤而占第二位,按国内文献统计则占第一位。

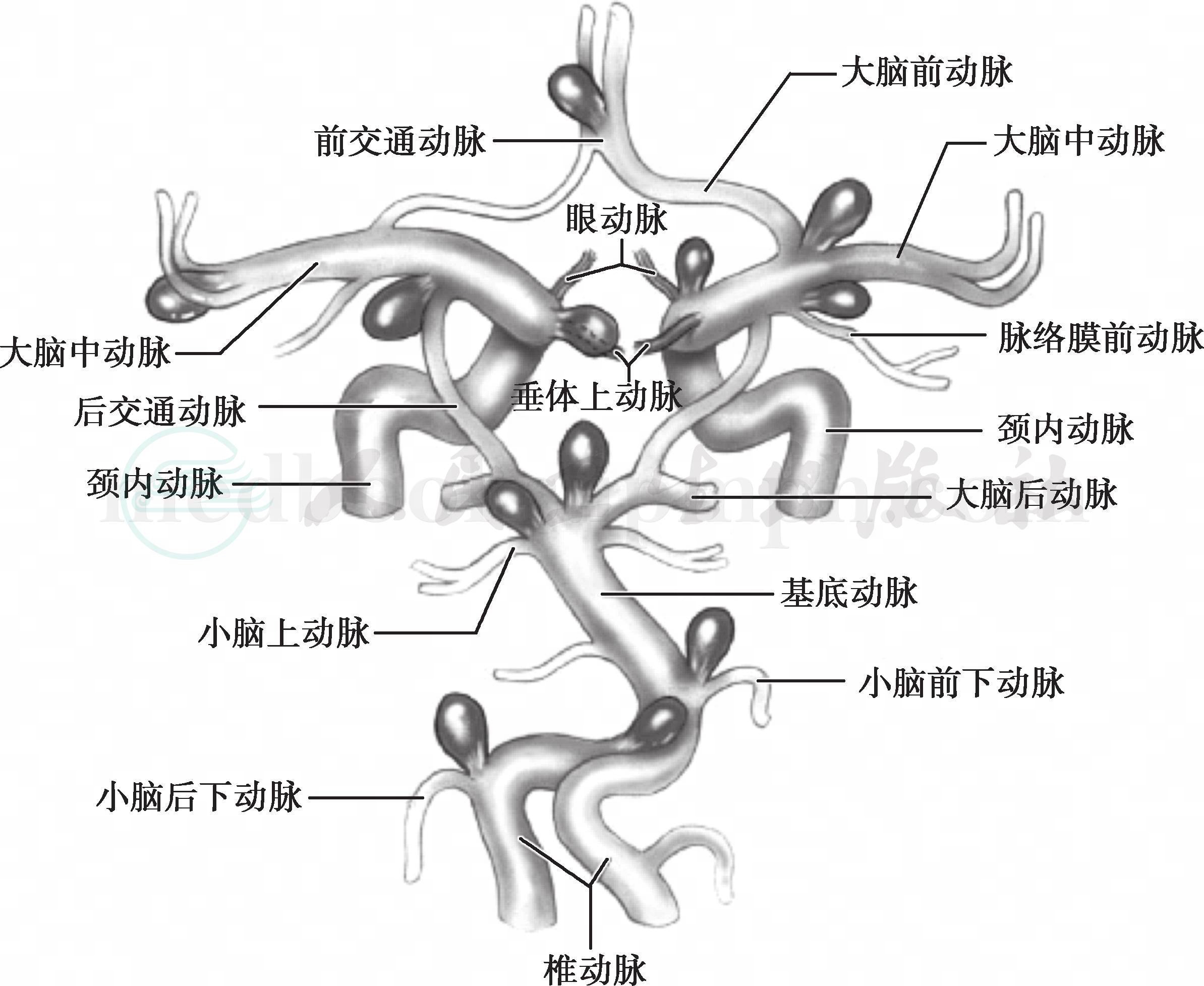

按Rhoton介绍的囊状动脉瘤的四个解剖学原则,即这些动脉瘤多好发于载瘤动脉的分叉处,或发生于载瘤动脉的拐弯和弯曲处,动脉瘤瘤顶指向血流冲击方向,且动脉瘤的发生部位常伴重要穿支动脉,后交通动脉瘤的解剖及手术治疗方面也应注意上述要点(图1)。颈内动脉发出垂体上动脉之后拐向上,形成一个突向后方的弯曲,最后走向颈内动脉的分叉部,后交通动脉和脉络膜前动脉即起自这一后突弯曲的后壁,颈内动脉-后交通动脉瘤也就发自颈内动脉与后交通动脉的起始部的远端夹角处,而完全发自真正意义上的后交通动脉上的动脉瘤极少见。

图1 囊状动脉瘤好发部位示意图

(摘自RHOTON 颅脑解剖与手术入路)

Yasargil显微神经外科技术的核心内容是经蛛网膜下腔的自然通道来显露颅内动脉瘤、动静脉畸形及颅内肿瘤,而并非通过脑组织达到这一目的。颅内动脉瘤的分离暴露,实质上是颅底蛛网膜下腔的连续解剖,即从一个脑池到另一脑池的开放过程。后交通动脉瘤所在蛛网膜下腔是颈动脉池。颈动脉池是一独立的池,上缘是前床突硬膜及额叶眶回,下缘是海绵窦,内侧与视交叉池共壁,外侧是颞叶内侧和小脑幕缘,颈动脉池的下部则通过坚韧增厚的蛛网膜即Liliequist膜与脚间池上部分开,颈动脉池最邻近的脑池包括视交叉池、侧裂池、脚间池及脚池等。

颈动脉池内的重要结构包括颈内动脉的床突上段、颈内动脉床突上段分支(即眼动脉、后交通动脉、脉络膜前动脉等)的起始段,视神经和垂体柄,供应前床突硬膜的小动脉等,有时见额眶静脉经此汇入蝶顶窦或基底静脉。动眼神经并不通过颈动脉池,主要位于脚间池内,经后床突侧方,从小脑幕缘前床突的硬膜带内侧进入海绵窦。后交通动脉瘤常突向下方和后方,当直径达到4~5mm时,有可能在动眼神经进入海绵窦顶处压迫动眼神经,从而出现动眼神经麻痹的临床表现。

颈内动脉的交通段是从颈内动脉的后交通动脉发出点直至颈内动脉分叉部,此段主要发出后交通动脉及脉络膜前动脉。后交通动脉构成Willis环的外侧界,起源于颈内动脉的后内侧壁,经蝶鞍上方向内下走行,穿过Liliequist膜进入脚间池,再经动眼神经上方汇入大脑后动脉,这一汇合点即大脑后动脉的P1与P2的分界点。在后交通动脉瘤的手术治疗中,须注意以下内容:

1.有15%~20%的人的大脑后动脉P1段发育不良,后交通动脉直径粗大,大脑后动脉直接起源于后交通动脉,即所谓胚胎型后交通动脉。这种情况下,后交通动脉即不能和动脉瘤一起夹闭,否则可致大脑后动脉供血区域梗死。

2.约6%的后交通动脉起始处呈漏斗样扩张,其原因不明,有时难于与小的后交通动脉瘤区分。漏斗样扩张今后是否演变为动脉瘤,目前尚不清楚,但一般认为可观察。

3.后交通动脉有若干穿支(4~14支不等)分前后两组下丘脑、丘脑腹侧、视束前份、内囊后肢及丘脑底核等,术中均应注意不可误夹,尤其是注意保护后交通动脉的最大分支丘脑前穿动脉(即乳头体前动脉),否则术后有可能出现对侧肢体震颤及不自主活动等锥体外系症状。

后交通动脉瘤的影像学检查与其他颅内动脉瘤相同,主要包括头颅CT、3D-CTA、增强CT、头颅MRI、头颅DSA等。

头颅CT主要是确诊蛛网膜下腔出血,以及有无合并脑内血肿及脑室内出血,从而指导术中对蛛网膜下腔积血及血肿予以清除;对多次出血者,可了解有无脑积水,术中可帮助确定脑室额角穿刺的部位及深度;对颅内多发动脉瘤患者,根据出血的主要聚集的脑池,有助于判断应优先处理的造成出血的责任动脉瘤;头颅CT还可显示颅内有无陈旧梗死灶及有无血管钙化等,帮助术前间接了解颈内动脉硬化程度,对术中能否建立血管近端控制做出初步评估。

头颅3D-CTA三维血管重建扫描可以提供后交通动脉瘤和前床突之间的关系,从而判断术中是否需要磨除前床突建立血管近端控制,并显露出动脉瘤近心端以利动脉瘤夹闭;对不具备脑血管造影的医疗单位,3D-CTA可独立用以诊断颅内动脉瘤;对病情危重需急诊手术的患者,也可先行CTA确诊。头颅MRI对蛛网膜下腔出血的显示不如CT敏感,但可显示动脉瘤的大小,瘤腔内部分血栓形成,动脉瘤与周围脑组织的毗邻关系等。

数字减影脑血管造影(DSA),尤其是3D-DSA仍然是判断动脉瘤位置、大小、形状、瘤颈宽窄,有无子囊及瘤顶指向的最可靠的检查,并可同时了解有无多发动脉瘤,后交通动脉发育情况及动脉瘤与脉络膜前动脉的关系。有时还需要于造影时由椎动脉注入造影剂,同时压迫患侧颈内动脉,以判断大脑后动脉流向后交通动脉的血流量。并可行交叉压颈试验评估侧支循环充盈度,从而预测患者对颈内动脉临时阻断的耐受程度。

其中,应特别注意后交通动脉瘤的瘤顶指向,据Yasargily研究,后交通动脉瘤顶常见的方向如下:①前外方:有些较小的动脉瘤,自颈内动脉发出指向上方,这时需要与“血泡样动脉瘤”相区分,当动脉瘤较大时,可以隐藏在后交通动脉起始部的后方;②上外方:动脉瘤位于蝶骨嵴和小脑幕缘之间,顶指向上方,动脉瘤体折转向后,可与颈内动脉粘连,在分离颈内动脉远端时,可能破裂;③后外上方:动脉瘤突入相邻的颞叶内。动脉瘤破裂可以形成脑内血肿和脑室内血肿。故此类患者不应牵拉颞叶;④后外下方:动脉瘤指向脚间池和动眼神经,常常伴有动眼神经麻痹,为最常见方向;⑤后内下方:动脉瘤向下指向颈动脉池和脚间池,这类动脉瘤与颈内动脉下壁动脉瘤不易区分,术中往往需用窗式血管夹。

一、外科治疗

后交通动脉瘤的外科手术通常选用翼点入路,其手术技巧如下。

1.手术体位及开颅术

气管插管后,患者取仰卧位,上半身略抬高,头偏向对侧45°~60°,颈部后仰10°~15°,使头稍下垂后颧突处于术野最高点,如此可使脑组织因重力向下退缩,与颅底分离,从而可减少术中对脑组织的牵拉。皮肤切口起于颧弓上方和耳屏前方,保留颞浅动脉以备必要时血管搭桥,随后在发迹内呈弧形向上延伸,至中线上方发迹前缘。翻转头皮-帽状腱膜至切口后缘颞浅筋膜时,直接切开颞肌达骨膜,直至暴露额骨颧突的“关键孔”及颧弓上缘,如此形成完整的皮肌瓣,但颞肌附着点可保留以利关颅缝合。再行游离骨瓣开颅,在耳屏上方3~4cm处颞肌厚实处钻孔,以备关颅时外引流及导出颅内压监测仪放置导管;再用高速磨钻先将较厚实的“关键孔”和蝶骨嵴处的骨皮质及板障大部磨除以利铣刀通过及折断骨瓣;最后铣刀形成一直径3~5cm大小的骨瓣。止血,并悬吊硬膜后,用小号磨钻小心磨平蝶骨嵴,形成一个尖端指向颅底的锥形空间。以蝶骨嵴为中心,弧形剪开硬脑膜并悬吊于颞肌筋膜。完成开颅后,骨瓣下方脑组织额叶占三分之二,颞叶占三分之一。

2.引流脑脊液,松弛脑组织

充分引流脑脊液,最大程度松弛脑组织是暴露颈内动脉后交通动脉瘤及所有颅内动脉瘤的关键。松弛而无张力的脑组织可以简化侧裂的分离,同时使牵引器支持松弛的脑组织而不是牵拉紧张的脑组织。引流术区蛛网膜下腔内的脑脊液,适用于出血粘连不重的患者。动脉瘤的分离暴露实质上是颅底蛛网膜下腔的解剖,大多数患者可以通过解剖颅底各脑池,充分耐心释放脑脊液而实现。我们一般是通过轻抬额底,先释放嗅池、视交叉池及颈动脉池内的脑脊液后,再顺行解剖侧裂池;当侧裂池内充盈易于解剖时,也可先沿侧裂额叶侧逆行分离,直至颈动脉池。部分患者因多次出血,蛛网膜下腔广泛粘连,释放脑脊液困难,或术前已有脑积水,则可以通过于Paine点(即取蝶骨嵴水平转角处为起点,以外侧裂为底边作边长为2.5cm的等边三角形,顶指向额叶,以三角形顶点为穿刺点,垂直于皮层深度约5cm即可进入侧脑室)穿刺脑室充分引流脑脊液常可收到明显脑松弛的效果;此法也适用于部分急性期脑水肿明显的患者。

有神经外科医师主张麻醉后先行腰大池置管,待硬膜开放后,通过引流腰大池内的脑脊液达到降低颅压目的,但通过此法降颅压效果远不如穿刺脑室直接有效。另外,对于伴有颞叶脑内血肿的患者,应在动脉瘤的远侧部位清除血肿,先不应试图完全将血肿清除,尤其是不可触动位于动脉瘤破裂处起暂时止血作用的凝血块以免招致动脉瘤破裂;待部分减压后,再继续引流脑脊液。对于急性期脑肿胀的患者,可能需要切除部分额颞的脑组织以获得初始的空间并同时打通额角或颞角引流脑脊液以获得进一步的显露。

3.分离侧裂

侧裂平均长约6cm,可分为3个2cm的部分,其浅部较窄,深部较宽。后交通动脉瘤手术中对侧裂的分离,主要目的是分离连接额颞叶间的蛛网膜,尤其需要离断侧裂深部颈内动脉分叉处的大脑前动脉与大脑中动脉之间增厚的蛛网膜束带,以扩大术野空间,达到充分显露颈内动脉全长及颈内动脉各分支以及动脉瘤的目的。我们集近千例PCOA及其他部位动脉瘤的经验认为仅需分离侧裂近端,已可完全满足手术显露的需要。通过分离侧裂池释放脑脊液降低颅压,并非分离侧裂的主要目的,因为侧裂池,尤其是远侧2/3较之颈动脉池、视交叉池及脚间池更为狭窄,其间脑脊液并不多且在急性出血水肿期侧裂池多已闭塞,分离过程变得困难而耗时。故我们强调只需分离侧裂近1/3段,而不必分离侧裂全程。在分离过程中,遇到一支或几支由额叶横跨侧裂的小静脉时,这些静脉可以根据需要予以离断不致引起不良后果,但粗大的大脑中浅静脉及深部的大脑中深静脉等必须保留,以免发生静脉梗死。分离侧裂后,仅需很小力量牵拉额叶脑组织,即可暴露床突上段的颈内动脉及动脉瘤。暴露时应注意尽量减少对颞叶的牵拉,因为动脉瘤顶可能附着于颞叶钩回,颞叶的牵拉可能导致动脉瘤术中破裂。

4.颈内动脉的分离及后交通动脉瘤的显露

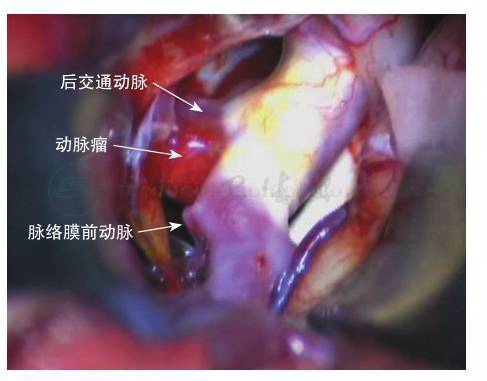

术者只有在动脉瘤周围解剖结构暴露满意时,才有可能顺利实施动脉瘤夹闭并避免损伤周围血管(图2)。同颅内其他动脉瘤一样,应坚持“锐性解剖”的原则,多用显微剪刀,少用双极电凝及神经剥离子作钝性分离,以减少术中动脉瘤破裂的发生率。强调坚持由易到难,由远到近的分离顺序,对后交通动脉瘤的暴露,其分离要点如下:

(1)尽早充分暴露后交通动脉瘤近端的颈内动脉以建立血管控制,以备动脉瘤破裂时可以临时阻断。有时颈内动脉及后交通动脉瘤近心端为前床突及硬膜遮盖,此时,应切开部分床突硬膜,甚至磨除部分床突以利显露。需要特别强调的是,若患者术前头颅CT发现颅内动脉钙化或既往有陈旧脑梗死,应估计到此类患者常有明显的动脉硬化。既往我们曾经多次发现即使动脉瘤近端颈内动脉已充分显露,但血管壁极为坚硬,宛如铁管,临时阻断夹完全不能闭合,甚至自血管壁上滑出,以致术中根本无法临时阻断颈内动脉,这对于大型或巨大后交通动脉的术中夹闭可能造成极大困难,对此类患者最好安排在可行术中血管造影的手术室(即Hybrid手术室)进行手术,并先在颈内动脉近端预置球囊。

(2)首先暴露颈内动脉的对瘤颈侧的空间,即颈内动脉与患侧视神经之间的间隙,通过此空间可发现后交通动脉由此穿过Liliequist膜及大脑后动脉连接,另外,大型或巨大动脉瘤、颈内动脉下壁动脉瘤也可突入此间隙。

(3)再沿动脉瘤所在一侧的血管壁逐渐向动脉瘤颈发出处分离。仔细找出后交通动脉及脉络膜前动脉的起始部,并逐渐显露动脉瘤颈的近远心端。对蛛网膜下腔出血达Fisher分级3级的患者,有经验的术者可通过暴露后交通动脉的全程切开Liliequist膜进入脚间池,清除脚间池内的积血和引流CSF后可获得更好的脑松弛,再配合术后腰大池置管持续引流可有效减轻术后脑积水的几率并减轻术后脑血管痉挛。

(4)动脉瘤的分离

对于较小的窄颈的后交通动脉瘤可以不必显露动脉瘤体及瘤顶。但对大型或巨大后交通动脉瘤,应在夹闭前尽可能充分显露动脉瘤全貌。先评估动脉瘤的原出血处及最红润薄弱处,尽量不予触动或留待最后分离。有时可酌情于软膜下切除少量包绕动脉瘤的颞极脑组织,以扩大显露空间,这样比直接分离和牵拉更为安全。因为这样维持了软膜、蛛网膜和瘤体的附着,减少了动脉瘤破裂的风险。

(5)在夹闭后交通动脉瘤前,确认所有邻近后交通动脉和脉络膜前动脉及穿支血管均已满意分离后,再用显微剥离子小心探查瘤颈周围以确认动脉瘤夹的叶片在放置过程中无任何阻碍后,再用吸引器轻轻移动动脉瘤体以远离上述血管,从而找到一个最佳夹闭角度再轻柔置入动脉瘤夹。对于贴附或缠绕于动脉瘤上的大部分粘连血管均可通过锐性分离耐心分开。对于0.5mm直径以上血管,除非确认不会造成严重后果,不可轻易夹闭或离断。重要分支仍无法避开,可试用多枚瘤夹或特殊的套环夹塑形,如仍无法满意夹闭者,应考虑血管重建。

5.临时阻断

当进一步分离瘤颈及瘤体变得非常危险的时候或动脉瘤突发破裂时及夹闭时动脉瘤体张力较高需要“柔软”动脉瘤时,应考虑使用临时阻断夹。对于大型或巨大后交通动脉瘤及颈内动脉下壁动脉瘤,甚至需要临时阻断颈内动脉近心端、后交通动脉、大脑前动脉A1段或颈内动脉远端等全部相关血管,待完全临时孤立动脉瘤后,再行下步操作。阻断期间麻醉医师应提高血压,或使用药物降低脑代谢,而起到脑保护作用。临时阻断的顺序,首先是颈内动脉近端,然后是后交通动脉和颈内动脉远端或者大脑前动脉A1段。血管闭塞的范围取决于动脉瘤的形状和大小,临时阻断颈内动脉近心端后动脉瘤破裂后的出血情况,以便于阻断后可行瘤体减压或瘤内血栓清除、分离瘤体粘连及显露瘤颈等。阻断期间持续监测体感诱发电位,如果出现强度降低,即使可能引起出血,术者仍应立即松解临时阻断夹。

图2 后交通动脉瘤术中暴露动脉瘤以及相邻血管

6.动脉瘤破裂出血的应对

动脉瘤术中破裂出血是动脉瘤手术中最为紧急,也是任何神经外科医师难以完全避免的情况。能否有效应对,取决于术者的经验、心理素质和熟练的显微外科技术,在血管控制建立的基础上,绝大多数破裂出血均可得到有效处理,仅就华西医院显微手术治疗的逾千例各型动脉瘤手术,只要严格遵循动脉瘤显微手术的基本原则,不仅从未出现过难以控制的出血,甚至术中破裂的几率也已大幅下降。如果发生动脉瘤术中破裂,切忌慌乱和盲目试夹,应立即换用大号吸引器,尽可能吸净周围的积血,待识别解剖结构,尤其是颈内动脉和动脉瘤破口的大小及部位后,再用临时阻断夹阻断颈内动脉近端,必要时尚需临时夹闭动脉瘤远心端的ICA段和参与动脉瘤供血的PCOA,以使动脉瘤完全孤立,在术野清晰的情况下,快速分离瘤颈再准确可靠地予以夹闭。

7.动脉瘤夹的使用及调整

后交通动脉的瘤颈分离后,若瘤颈较窄多易于夹闭,且不致影响颈内动脉的血流,如果瘤颈很宽或动脉瘤呈分叶状、球形,可使用Yasargil法电凝缩小动脉瘤颈部;并用吸引器轻推动脉瘤体使其轻度变形和移位,从而出现最佳的夹闭角度。然后在后交通动脉和脉络膜前动脉之间安置动脉瘤夹。动脉瘤夹的选用注意以下几点:瘤夹叶片的长度至少是动脉瘤颈宽度的1.5倍,如此可以保证瘤颈夹闭完全;瘤夹应尽可能与颈内动脉的长轴即血流方向平行,以避免因瘤夹剪力作用引起颈内动脉及分支动脉扭曲变形导致颈内动脉或穿支血管血流不畅;动脉瘤夹形状的选择,如直夹、弯夹及跨血管夹等,应与后交通动脉瘤与颈内动脉、后交通动脉三者之间的相对空间关系相适应。

动脉瘤颈夹闭并不意味手术结束。我们强调所有动脉瘤在夹闭后,均应常规切开瘤体,从显微镜下多角度察看,以证实夹闭是否完全,有无误夹或残留。有条件的医疗单位,可在动脉瘤夹闭后立刻行术中荧光造影乃至术中血管造影。我们认为,绝大多数的后交通动脉瘤的术后“复发”,实质上是第一次手术夹闭不当造成的残留;另外,相当一部分的术后枕叶及内囊、基底节区梗死则是粗大的后交通动脉或脉络膜前动脉被误夹所致,而不能完全归因为“脑血管痉挛”。即使如前所述达到分离满意、显露充分时行动脉瘤夹闭,我们自己的经验中仍有约30%的患者需要调整瘤夹。对术前已有动眼神经麻痹的患者,在动脉瘤夹闭萎缩后,可酌情解剖动脉瘤顶,若其与动眼神经粘连紧密,不可强行分离,应以显微剪剪断粘连于动眼神经上的瘤袋,如此,可使动眼神经完全松解,有利于其功能恢复。术中我们还酌情用微血管多普勒超声探头检测颈内动脉、后交通动脉、脉络膜前动脉和重要穿支动脉的血流量。

动脉瘤夹闭完成后,应尽可能清除动脉瘤周围的视交叉池、颈动脉池及脚间池内的积血,以最大限度疏通脑脊液循环通路;如果粘连紧密,无法完成这一操作,我们则常规沿大脑前动脉A1段解剖,显露终板并行终板造瘘。国内外有研究认为动脉瘤显微手术中行终板造瘘可降低慢性脑积水的发生率。

止血妥善后,可用罂粟碱溶液或尼莫地平比例液浸润颈内动脉及其主要分支,以缓解手术操作可能造成的血管痉挛。

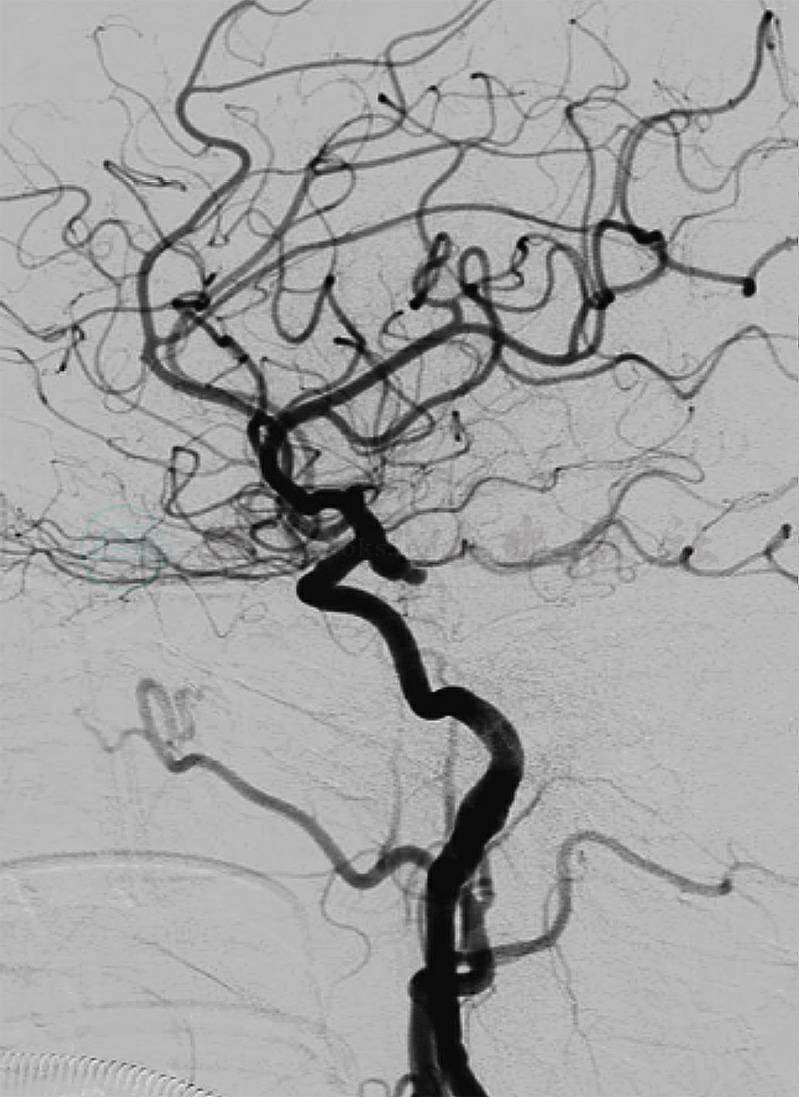

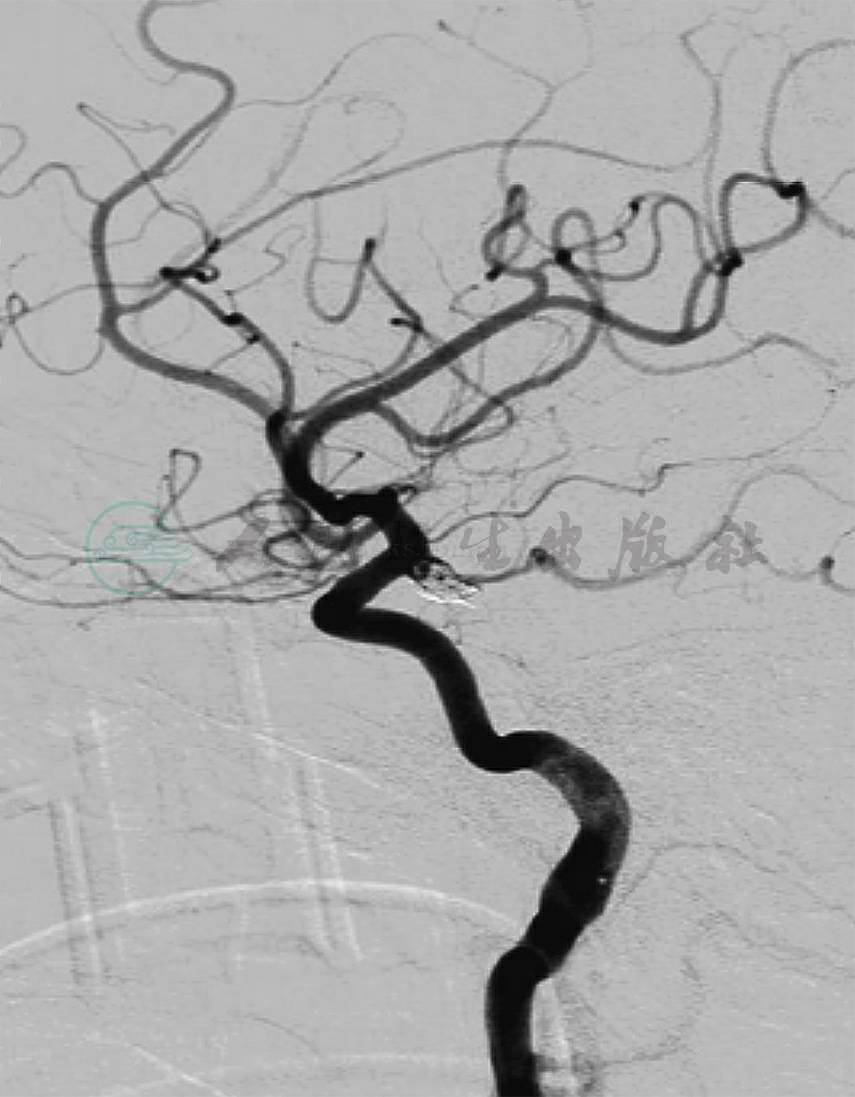

二、血管内治疗

后交通动脉常朝后下方生长,微导管到位较容易,因此后交通动脉瘤的介入栓塞治疗相对简单(图3)。常将微导管头端塑形成单弯状,其近端可预留第二弯支撑于颈内动脉对侧壁,以便微导管头端顺利到达且相对稳定于动脉瘤腔,以利于栓塞的进行。

A

B

图3 后交通动脉瘤血管内治疗

A.术前DSA;B.术后DSA

部分后交通段动脉瘤瘤颈与后交通动脉尚能分开,动脉瘤栓塞时保持后交通动脉的通畅较为容易。窄颈的后交通动脉瘤可直接行弹簧圈栓塞,对于宽颈的后交通动脉瘤,可采用支架或球囊辅助栓塞技术。部分后交通动脉瘤起源于后交通动脉锥形膨大或者说后交通动脉发源于动脉瘤颈,这时行栓塞治疗具有一定的难度,在栓塞动脉瘤的同时必须考虑如何保持后交通动脉的通畅。如果同侧椎动脉造影P1段显影良好,不得已时可以闭塞后交通动脉;如果同侧椎动脉造影P1段显影差或不显影,则在栓塞的同时必须保持后交通动脉的通畅。我们主张即使Wills环发育良好也不应轻易闭塞后交通动脉。根据动脉瘤及血管的解剖形态,结合具体的病例,有时可以采用预先在后交通动脉内放置一根微导管,栓塞后再拔出微导管以保证后交通动脉的通畅;颈内动脉内支架置入有可能让宽颈的后交通动脉瘤变为窄颈以实现动脉瘤栓塞并保持后交通动脉的通畅;也有可能通过经椎动脉到后交通动脉再到颈内动脉放置跨前后循环支架以达到栓塞动脉瘤并保护后交通动脉的目的。