英文名称 :dyspepsia

消化不良(dyspepsia)是一组以慢性上腹疼痛或不适为主的、包括餐后饱胀、早饱、上腹灼热、腹胀、恶心、呕吐、嗳气等上消化道症候群。这些症状虽可能源于某些器质性疾病,但更多是功能性的,即常规临床诊断检查未能发现器质性疾病。消化不良症状临床常见,患病率20%~50%,约1/3患者影响工作及生活质量。

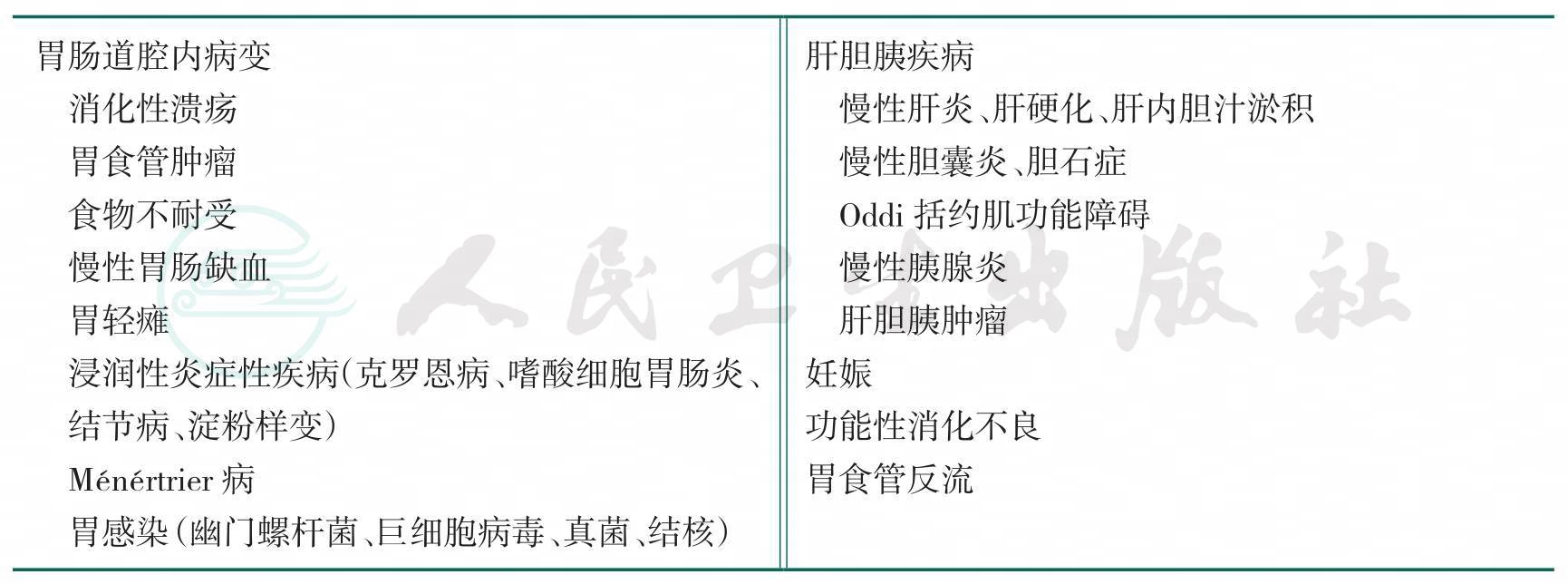

病因见表1。

表1 消化不良的病因

续表

消化不良不是一个明确的单一疾病过程,而是由多种生理、病理因素和多种机制所致的综合征。器质性消化不良经相关疾病的成功治疗,症状即可缓解。但功能性消化不良的病因及发病机制尚未完全阐明。目前认为可能与胃运动功能异常、内脏感觉功能异常、胃酸分泌异常、胃肠激素分泌异常、精神心理因素、幽门螺杆菌感染等综合因素有关,且胃运动功能异常是消化不良的主要发病机制。

(一)胃运动功能异常

胃蠕动是促进胃排空的动力,胃排空是胃的重要生理功能之一。胃排空延迟是胃运动功能异常的综合表现,许多研究表明,约占半数以上的消化不良患者存在运动功能异常。消化期食物从吞咽开始,胃底就出现舒张(容受性舒张),当食物进入胃内后,胃底进一步舒张(适应性舒张),食物暂时贮存在胃底,使餐后的食物不至于立即涌入胃窦。随后胃底出现张力性收缩,促使食物移向远端胃。胃窦、幽门与十二指肠的协调运动在胃排空过程中起重要作用,一方面,当胃窦收缩时,十二指肠收缩也增强,使胃排空减慢,有利于食物在胃内研磨;另一方面,在胃窦收缩后顺序出现十二指肠收缩,可将十二指肠内容物推向远端进入空肠,有利于胃排空的正常进行。消化不良患者主要表现为胃排空障碍和餐后胃窦动力下降。如移行性运动复合波出现次数减少或缺乏、动力减弱以及胃十二指肠反流等都可影响胃的正常排空;或餐后近端胃适应性舒张功能受损,顺应性下降,致使餐后胃内食物分布异常,引起餐后饱胀、早饱等消化不良症状。在女性低体重患者中胃排空延迟更明显更频繁。其他,如使用顺铂、阿片类药物使胃排空延长,出现消化不良。但是,有争议的是胃排空障碍是否有特定的症状,以及胃排空功能的变化是否可以预测症状改善程度。Talley等报道在551例患者研究中,胃排空障碍发生率为24%,但没有相关特定症状,而Sarnelli等报道在392例患者研究中,胃排空障碍发生率为23%,表现的特定症状有餐后饱胀、恶心、呕吐。

(二)内脏感觉功能异常

胃肠道管壁中存在化学性、机械性和有害性感觉三种神经受体,当受到各种刺激时,这些神经受体会发生相应的反应。内脏感觉过敏是指内脏对各种刺激(物理、化学刺激等)感知的阈值降低,对正常的非伤害性刺激表现出疼痛或不适,或对伤害性刺激表现出更强的疼痛或不适反应。目前认为内脏感觉阈值降低发生的机制是肥大细胞介导的神经‐内分泌途径来完成。肥大细胞的活化释放炎症介质或神经递质,改变胃肠空腔脏器对刺激的敏感性,导致内脏感觉阈值减低或自主神经功能紊乱,对物理(进食)和化学刺激(如高脂肪)产生高敏反应,导致一系列消化不良症状。即可解释患者进食量少,但却容易出现的上腹饱胀或疼痛、早饱等症状。

(三)胃酸分泌异常

临床上患者出现的胃酸相关症状,如空腹时上腹部不适或疼痛,在进食后减轻以及抑酸治疗有效,提示有胃酸分泌增加或对酸敏感性的增高。

(四)胃肠激素分泌异常

胃肠激素是产生于胃肠道内分泌细胞与神经细胞的一种小分子肽类活性物质。许多胃肠激素与功能性消化不良的发病相关,主要有胃动素、胆囊收缩素及5‐羟色胺。胃动素是肠内分泌细胞分泌的多肽类胃肠激素,为消化间期激素,通过内分泌和神经途径激发胃肠的移行性运动复合波收缩。胆囊收缩素可以抑制胃动力及胃排空,在消化不良症状的产生中发挥着一定的作用。5‐羟色胺是一种广泛存在于中枢神经系统和胃肠道的神经递质,具有多种生物学功能,与胃肠道活动关系密切。目前多数研究表明,胃排空延迟者胃动素水平下降。

(五)精神心理因素

胃肠道是机体唯一由中枢神经、肠神经和自主神经共同支配的系统,既有感觉又有运动,是身心相关最敏感的器官。精神心理的异常变化对中枢神经系统的不良刺激,通过大脑边缘系统和下丘脑使自主神经功能发生改变,并通过内分泌、免疫、酶系统和神经递质的中介作用引起胃肠功能失调,或导致内脏感觉过敏。

(六)幽门螺杆菌(H elicobacter pylori,HP)感染

目前认为Hp感染引起的胃黏膜炎症可导致胃感觉和运动异常。Hp感染仅在部分人中产生消化不良症状,根除Hp后仅有部分患者消化不良症状得到改善。Hp感染在消化不良中的作用有待进一步明确。

消化不良从病因上可分为器质性消化不良(or-ganic dyspepsia,OD)和功能性消化不良(functional dyspepsia,FD)。

1.器质性消化不良

是指由明确疾病,如消化系疾病包括食管、胃、十二指肠、胆系、肝脏、胰腺疾病,或全身性疾病如恶性肿瘤、甲状腺疾病、糖尿病引发的消化不良。

2.功能性消化不良

是指临床上有消化不良症状,血生化和内镜等检查无异常发现,其临床表现难以用器质性疾病解释。消化不良在正常人群中约有25%的人发病,在癌症患者中也较为常见。然而,无论是功能性病变还是器质性病变,或多或少地存在胃动力功能异常。

治疗目的在于消除病因,缓解症状,提高患者的生活质量。消除病因是治疗消化不良的基础。对于器质性消化不良患者积极治疗原发性疾病,有助于缓解伴随的消化不良症状。

(一)一般治疗

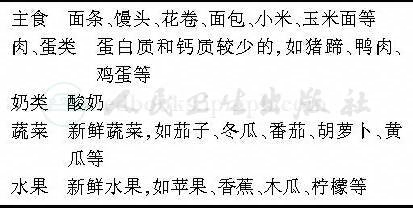

1.帮助患者认识、理解病情,指导其改善生活方式、调整饮食结构和习惯。消化不良者的饮食宜温和、无刺激性的食物(表3),烹饪时食物宜做得软烂,碎小一些,易于消化和吸收。食欲不佳者,应少量多餐。目的在于减少肠胃的负担,且能摄取足够的营养。减少食物中的脂肪含量可能会有助于改善消化不良的症状。

表3 适宜食物

2.饮食禁忌

(1)忌辛辣刺激食物。

(2)忌胀气不消化食物:干豆类、洋葱、土豆、薯类以及甜食应适当控制,以免影响胃的运动,而加重症状。

(3)忌坚硬油腻食品:坚硬油腻食物更不宜消化,食后会加重病情。

(4)忌长期食用糯米:糯米含有多量的糊精,黏性较强,膨胀性小,不容易消化,会加重病情。

(5)忌过烫过冷的食物:过烫的食物及汤水,会刺激或烫伤胃黏膜;过冷的食物如冰淇淋、冰镇饮料、酒类、冰咖啡,以及刚从冰箱中取出的食物,食入后会导致胃黏膜血管收缩而缺血,不利于消化吸收。

(6)进餐时忌饮水,以免稀释胃液,妨碍消化。

3.对患者进行心理辅导,消除精神紧张、不良情绪等,提高患者适应症状的能力。

(二)药物治疗

1.促胃肠动力剂

促动力剂能明显改善与进餐相关的上腹部症状,如上腹饱胀、早饱等。常用的促动力剂包括:

(1)多巴胺受体拮抗剂:甲氧氯普胺具有多巴胺D2受体拮抗和5-HT3受体拮抗作用,能增强胃动力,但因其可导致锥体外系反应、延长QT间期的心血管副作用限制了临床应用。多潘立酮为选择性外周多巴胺D2受体拮抗剂,直接作用于胃肠壁,可增加食管下部括约肌张力,防止胃-食管反流,增强胃蠕动,促进胃排空,协调胃与十二指肠运动,促进胃排空,抑制恶心、呕吐,并能有效地防止胆汁反流,不影响胃液分泌,明显改善消化不良患者上腹不适、早饱、腹胀等症状。

(2)5-HT受体激动剂:莫沙必利在我国和亚洲的临床资料显示其可显著改善功能性消化不良患者早饱、腹胀、嗳气等症状,目前未见心脏严重不良反应报道,但对5-HT4受体激动剂的心血管不良反应仍应引起重视。

(3)胃动素受体激动剂:是一种有效的胃肠道促动力药,可作用于神经和平滑肌的胃动素受体,产生胃窦收缩。红霉素属于胃动素受体激动剂类药物,可促进胃排空,主要用于胃轻瘫的治疗,但是因为其可引起腹泻等不良反应,限制了其在临床的广泛应用。

2.抑酸剂

目前广泛应用于治疗消化不良伴有上腹疼痛症状的患者,适用于非进餐相关消化不良中以上腹痛、烧灼感为主要症状者。抑酸剂分为H2受体拮抗剂(histamine-2 receptor antagonists,H2RA)和质子泵抑制剂(proton pump inhibitors,PPI)两大类。常用的H2RA有西咪替丁、雷尼替丁和法莫替丁,这三种药物同等剂量情况下,抑制胃酸分泌的效果逐级递增。质子泵抑制剂抑制胃酸分泌效果整体上强于H2受体拮抗剂,常用PPI制剂有奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑和埃索美拉唑等。

3.抗酸剂

抗酸剂如氢氧化铝、铝碳酸镁等因其中和胃酸的作用,可以缓解一部分因胃酸过多而引起的消化不良症状,但疗效不如抑酸剂。铝碳酸镁除具有抗酸作用外,还具有吸附胆汁的功能,伴有胆汁反流者可选用。

4.助消化药

消化酶和微生态制剂能改善与进餐相关的腹胀、食欲缺乏等症状,可作为治疗消化不良的辅助用药。复方阿嗪米特肠溶片能增加胰酶、胆汁的分泌量和胆汁中固体成分的分泌量,提高消化能力,组分包括胰酶、纤维素酶和二甲硅油。其中胰酶中所含的淀粉酶、蛋白酶和脂肪酶可以改善碳水化合物、蛋白质、脂肪的消化和吸收,减少肠腔内未消化食物所占的比例,使肠腔细菌分解产物特别是气体减少,从而改善腹部不适和腹胀等症状;纤维素酶有促进消化吸收纤维和改善其他消化酶功能的作用;二甲硅油不被吸收,减少胃肠道产气,消除腹胀,也有助于根除幽门螺杆菌感染,联合活性炭更有利于消除胃肠道积气,缓解消化不良症状。

5.根除幽门螺杆菌(HP)治疗

根除HP可使部分功能性消化不良的患者的症状得到长期改善,对合并HP感染的患者,如应用抑酸剂、促动力剂治疗无效,给予根除HP治疗。

6.精神心理治疗

精神及心理因素在消化不良的发病中起到一定作用,焦虑、抑郁等心理异常在肿瘤患者中较常见。对抑酸剂和促动力剂治疗无效且伴有明显精神心理障碍的患者可选择黛力新或5-HT4再摄取抑制剂。除药物治疗外,行为治疗、认知治疗和心理干预等可能对这类患者也有益。精神心理治疗不但可缓解症状,还可提高患者的生活质量。

7.中草药治疗

疏肝理气,消食健脾类中药及组方如逍遥散等多数可改善消化不良症状,可选用。但使用中草药的最大问题在于无法明确其起作用的主要成分,这是制约其应用的最大问题。

(三)治疗方案

1.小胃容量型消化不良

进食可按少量多餐,即在白天摄入5~6次少量的饮食,在餐后可使用促动力剂,可选用多潘立酮10mg,每日3次;或莫沙比利2.5~5mg,每日3次。

2.反酸型消化不良

可使用一种质子泵抑制剂,如奥美拉唑20~40mg,每日2次;或兰索拉唑30mg,每日1次;症状轻时可使用H2受体拮抗剂,如西咪替丁0.2g,每日3次,餐后服用,睡前可加服0.4g;或联用一种抗酸剂,如氢氧化铝0.6~1.2g,每日3次,饭前15~30分钟嚼碎服;或铝碳酸镁0.5~1.0g,每日3次,餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用。

3.胀气型消化不良

根据患者个体差异的需要使用助消化药物,可以使用复方阿嗪米特肠溶片75~15mg,每日三次,餐后服用,必要时可联用抗酸剂,如氢氧化铝0.6~1.2g,每日3次,饭前15~30分钟嚼碎服;或铝碳酸镁0.5~1.0g,每日3次,餐后1~2小时、睡前或胃部不适时服用。

4.自主功能障碍型消化不良

采用降低胃酸治疗是无益的,治疗宜用促胃动力药物,如多潘立酮、莫沙比利等,有助于自主运动恢复。若伴有明显精神心理障碍的患者可联合使用精神心理治疗。