骨质疏松症(osteoporosis)是一种以骨量减少、骨质量受损及骨强度降低,进而导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性骨病,多见于绝经后女性和老年男性。该病的主要特点为单位体积内骨量减少,骨皮质变薄,松质骨骨小梁数目及大小均减少,骨骼荷载能力减弱。临床上主要表现为周身疼痛、身高降低、脊柱畸形及脆性骨折等。

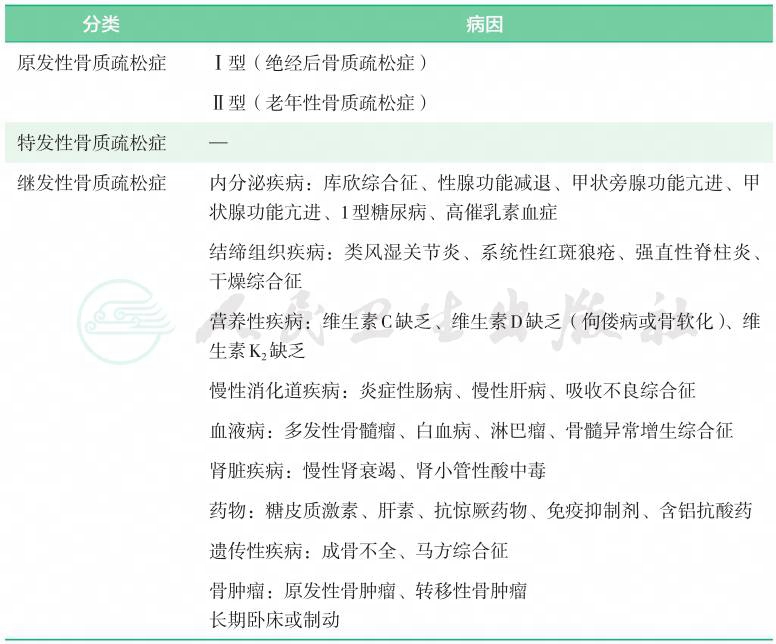

骨的形成和吸收是一个动态平衡的过程。凡是使骨吸收增加和/或骨形成减少的因素都会导致骨丢失和骨质量下降,进而引起骨质疏松。常见的病因和危险因素如下(表1)。

表1 骨质疏松症的分类及病因

1.骨吸收因素

性激素的减少或缺乏、活性维生素D缺乏和甲状旁腺激素(parathyroid hormone,PTH)增加、骨组织细胞因子表达紊乱等因素,可导致破骨细胞功能增强、骨吸收增加。

2.骨形成因素

峰值骨量降低和骨重建功能减退导致骨形成不足。峰值骨量主要由遗传因素决定,并与营养、生活方式等相关。而骨重建功能减退可能是老年性骨质疏松症的主要原因。

3.骨质量下降

骨质量与遗传因素有关,骨质量下降可导致骨脆性和骨折风险增高。

4.不良生活方式和生活环境

如吸烟、缺乏体力活动、酗酒、长期卧床、钙和/或维生素D缺乏(光照少或摄入少)、蛋白质摄入不足、长期使用影响骨代谢的药物等。

骨质疏松症最严重的后果是骨质疏松性骨折,导致病残率和病死率增加,给患者、家庭和社会造成沉重的经济负担。根据流行病学调查,2010年我国骨质疏松性骨折患者达233万人,其中髋部骨折36万人,椎体骨折111万人,其他骨质疏松性骨折86万人,为此医疗支出约649亿元。据预测,至2050年,我国骨质疏松性骨折患者数将达599万人,相应的医疗支出高达1 745亿元。然而,骨质疏松性骨折是可防可控的,尽早预防可以避免骨质疏松及骨折。即使发生过骨折,只要采取适当、合理的治疗,仍可有效降低再次骨折的风险。因此,普及骨质疏松症知识,做到早期诊断、及时预测骨折风险,并采取规范的防治措施十分重要。

骨质疏松症分为三类(表1):① 第一类为原发性骨质疏松症,是一种随着年龄增长而发生的生理性退行性病变,占所有骨质疏松症的90%以上;② 第二类为继发性骨质疏松症,是由其他疾病或药物等因素所诱发的骨质疏松症;③ 第三类为特发性骨质疏松症,多见于青少年,可伴有家族遗传史,妊娠期妇女及哺乳期女性所发生的骨质疏松也列入特发性骨质疏松症。

原发性骨质疏松症又分为Ⅰ型和Ⅱ型,Ⅰ型为绝经后骨质疏松症,Ⅱ型为老年性骨质疏松症。绝经后骨质疏松症一般发生在妇女绝经后5~10年内发生;而老年性骨质疏松症一般是指年龄70岁以上发生的骨质疏松症。

1.生化检查

包括血、尿常规;肝肾功能;血尿中有关矿物质含量与钙、磷代谢调节指标,以评价骨代谢状况。临床常用的指标有血钙、磷、镁;尿钙、磷、镁;甲状旁腺激素、降钙素、维生素D3等。如以上检查发现异常,需考虑继发性骨质疏松症的可能,需转至相关专科进行进一步检查。原发性骨质疏松症患者通常血钙、磷、碱性磷酸酶在正常范围;当有骨折时,血碱性磷酸酶水平轻度升高。

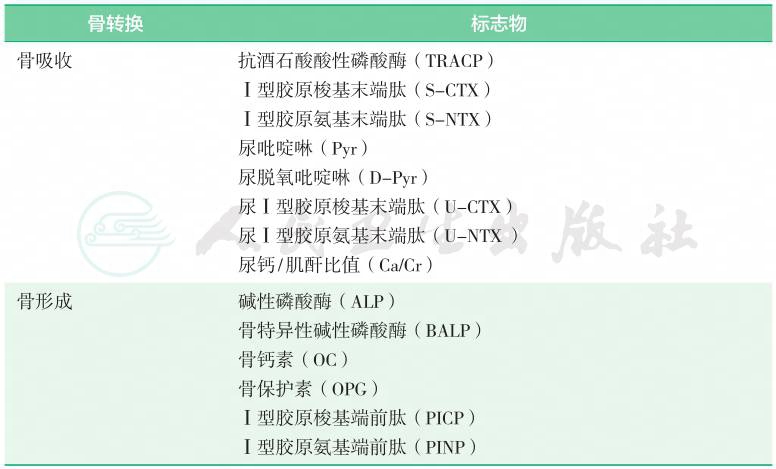

2.骨转换生化标志物

分为骨形成标志物和骨吸收标志物。前者代表成骨细胞活性及骨形成时的代谢产物;后者代表破骨细胞活性及骨吸收时的代谢产物。骨转换标志物代表了全身骨骼的动态状况。这些指标的测定有助于判断骨转换类型、骨丢失率,了解病情进展。骨转换标志物见表2。

表2 骨转换标志物

骨质疏松症的预防和治疗策略包括基础措施和药物干预两个方面。

(一)基础措施

基础措施主要包括生活方式调整、应用骨健康补充剂、对症治疗等。

1.调整生活方式

(1)摄入富含钙、低盐和适量蛋白质的均衡膳食,推荐每日蛋白质摄入量为0.8~1.0g/(kg·d),并摄入牛奶300ml/d或相当量的奶制品。

(2)充足日照:建议上午11:00到下午15:00间,尽可能多地将皮肤暴露于阳光下晒15~30分钟(取决于日照时间、纬度、季节等因素),每周2次,以促进体内维生素D的合成,尽量不涂抹防晒霜,以免影响日照效果。

(3)规律运动:建议进行有助于骨健康的体育锻炼和康复治疗,循序渐进、持之以恒。适合骨质疏松症患者的运动包括负重运动及抗阻力运动。骨质疏松症患者开始新的运动训练前应咨询临床医生,进行相关评估。

(4)戒烟、限酒,避免过量饮用咖啡及碳酸饮料,慎用影响骨代谢的药物。

(5)采取防止跌倒的各种措施,注意是否有增加跌倒危险的疾病和药物使用。

(6)加强自身和环境的保护措施(包括各种关节保护器)。

2.骨健康基本补充剂

包括钙剂和维生素D。

(1)钙剂

不论何种类型的骨质疏松症均应补充适量钙剂,补充钙剂对绝经后骨质疏松症的预防尤为重要。我国营养协会推荐成人每日摄入钙800mg(元素钙)为获得理想骨峰值、维护骨骼健康的适宜剂量;绝经后妇女和老年人每日钙摄入推荐量为1 000mg。钙摄入可延缓骨的丢失,改善骨矿化。用于治疗骨质疏松症时,钙剂应与其他药物联合应用。在防治绝经后骨质疏松症时,钙剂应作为基础药物,并同时给予维生素D以促进钙的吸收。但对于高钙血症和高钙尿症患者,应避免使用钙剂来防治骨质疏松症。补充钙剂需适量,超大剂量补充钙剂可能增加肾结石和心血管疾病的风险。

(2)维生素D

对促进钙的吸收、骨骼健康、维持肌力、降低骨折风险有益。维生素D缺乏会引起继发性甲状旁腺功能亢进,增加骨吸收,引起和加重骨质疏松症。推荐成人维生素D摄入量为400IU/d(10μg/d);65岁及以上老年人因缺乏日照及摄入和吸收障碍,常有维生素D缺乏,推荐摄入量为600IU/d;用于骨质疏松症防治时,剂量可为800~1 200IU/d。

建议酌情检测血清25-羟维生素D水平,以了解患者维生素D的营养状态,指导维生素D的补充。非活性维生素D主要用于骨质疏松症的预防,而活性维生素D可促进肠钙吸收,增加肾小管对钙的重吸收,抑制甲状旁腺激素分泌,故可用于各种骨质疏松症的治疗。活性维生素D的制剂主要为1,25-(OH)2D3(骨化三醇),不需要经过肝脏、肾脏羟化酶羟化就有活性效应,更适合老年人、肾功能不全的患者。临床应用维生素D制剂时应注意个体差异和安全性,定期监测血钙、磷变化,防止发生高钙血症和高磷血症。

3.对症治疗

有疼痛者可适量给予非甾体抗炎药以缓解疼痛,如塞来昔布可特异性抑制环氧合酶2(COX-2),阻止炎症性前列腺素类物质生成,对骨质疏松性疼痛具有止痛作用。发生骨折或遇顽固性疼痛时,可应用降钙素制剂。骨折者应给予固定、复位或手术治疗,同时辅以康复治疗,尽早恢复运动功能。

(二)药物干预原则和适应证

对于需要使用药物治疗的患者,治疗期间需注意遵循以下原则:① 不过分强调某一治疗措施而排斥另外的防治方法;② 强调早期预防和早期治疗;③ 治疗方法、疗程选择应考虑疗效、费用和不良反应等因素,尤其注意治疗终点(减少骨折发生率)评价;④ 服药依从性是决定疗效的重要因素,应尽量选择长效制剂。

具备以下情况之一者,需考虑药物治疗。① 确诊骨质疏松症者(骨密度示T≤-2.5),无论是否有过骨折;② 骨量低下者(骨密度示-2.5<T值≤-1.0),并存在一项以上骨质疏松危险因素,无论是否有过骨折;③ 无骨密度测定条件时,具备以下条件之一者也需考虑药物治疗:已发生过脆性骨折、OSTA筛查为高风险、FRAX工具计算出髋部骨折概率≥3%或任何重要部位骨质疏松性骨折发生概率≥20%。

(三)抗骨质疏松药物

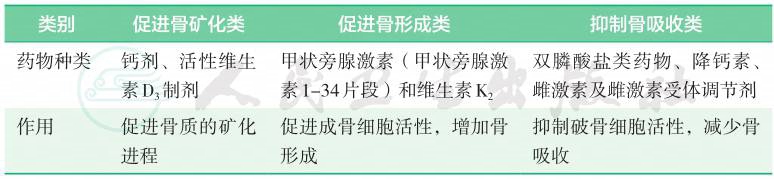

抗骨质疏松的药物有多种,作用机制有所不同,或以抑制骨吸收为主,或以促进骨形成为主,也有一些多重作用机制的药物。骨质疏松症治疗药物按其不同的作用机制分为三大类:促进骨矿化类药物、促进骨形成类药物和抑制骨吸收类药物(表6)。

表6 骨质疏松症治疗药物种类

1.抑制骨吸收类药物

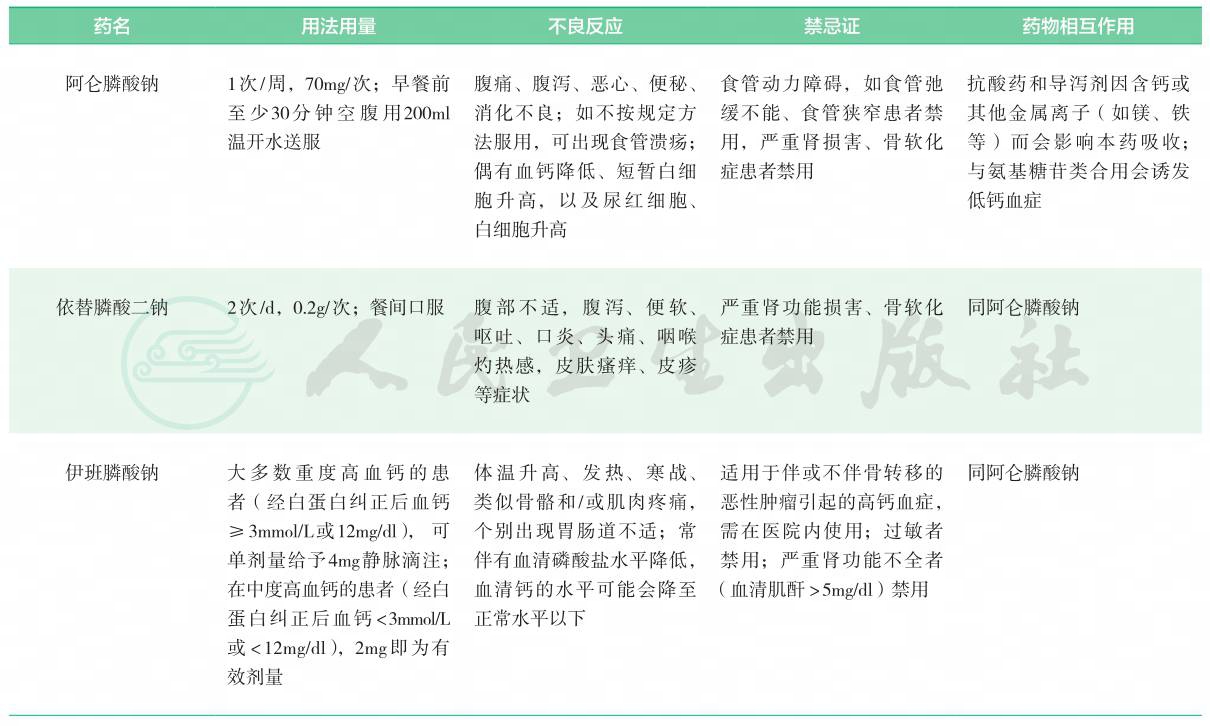

(1)双膦酸盐(bisphosphonates)

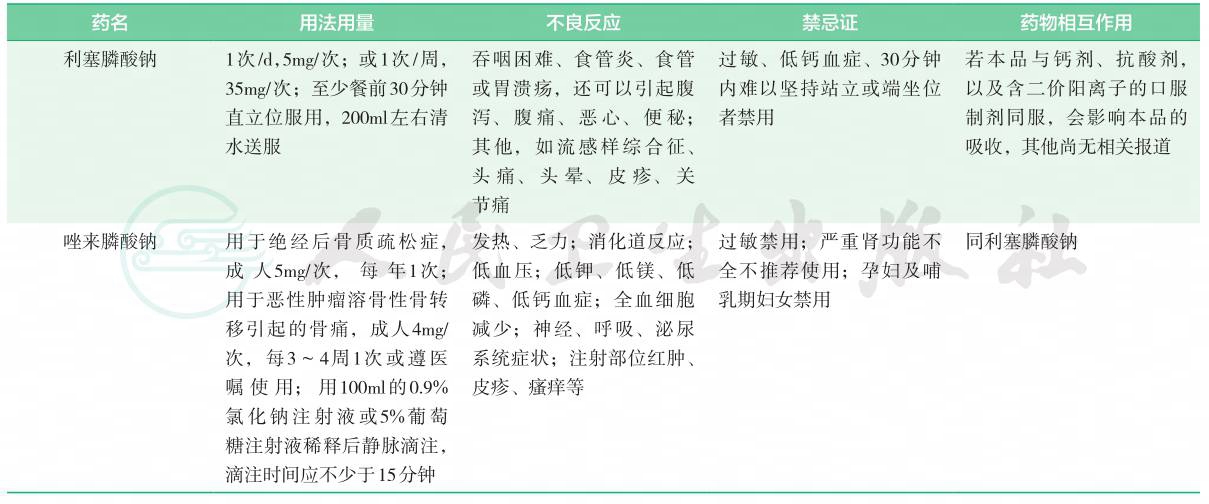

是焦膦酸盐的稳定类似物,其特征是含有P-C-P基团,双膦酸盐与骨骼羟磷灰石能高亲和力地结合,特异性地结合到骨转化活跃的骨细胞表面上,抑制破骨细胞功能,从而抑制骨吸收。常用的双膦酸盐类药物见表7。

(2)降钙素(calcitonin)

是一种钙调节激素,可抑制破骨细胞活性,减少破骨细胞数量,从而抑制骨吸收,减慢骨量丢失的速度。降钙素的另一个特点是可以缓解骨痛,对于骨质疏松性骨折或骨骼变形引起的慢性疼痛均有效,因此更适合伴有疼痛症状的骨质疏松症患者。目前应用于临床的降钙素制剂有两种:① 鲑鱼降钙素,注射剂,50IU/次,皮下注射或肌内注射,根据病情每周2~7次;鼻喷剂,200IU/d,双鼻孔交替使用;② 鳗鱼降钙素,20IU/次,每周1次,肌内注射。降钙素类制剂应用疗程要视病情及患者的其他条件而定,连续使用时间一般不超过3个月。

(3)雌激素(estrogen)

雌激素能阻止骨丢失,降低骨质疏松性骨折的风险。主要适用于60岁以前围绝经期和绝经后妇女,特别是有绝经症状(如潮热、出汗等)及泌尿生殖道萎缩症状的妇女。但禁用于雌激素依赖性肿瘤(乳腺癌、子宫内膜癌)、血栓性疾病、不明原因阴道出血等。雌激素治疗的方案、剂量、制剂选择与治疗期限等应根据患者情况个体化选择。应用雌激素治疗时应权衡利弊,严格掌握适应证和禁忌证,并坚持定期随访和安全性监测。

(4)选择性雌激素受体调节剂(selective estrogen receptor modulator)

表7 常用双膦酸盐类药物

续表

选择性地作用于雌激素的靶器官,与不同形式的雌激素受体结合后,表现出类雌激素活性,抑制骨吸收,而在子宫和乳腺上则表现为抗雌激素活性。代表药物有雷洛昔芬、他莫昔芬,主要适用于无围绝经期症状、无血栓栓塞疾病的绝经后骨质疏松症患者。

2.促进骨形成类药物

(1)甲状旁腺激素(PTH)

具有促进骨形成的作用,临床研究表明重组人甲状旁腺素[rhPTH(1-34)]能有效治疗绝经后严重骨质疏松症,降低骨折风险,目前已用于治疗严重的骨质疏松症。PTH的一般剂量为20μg/d,皮下注射。常见的不良反应为恶心、肢体疼痛、头痛和眩晕。用药期间应监测血钙水平,防止高钙血症的发生,且治疗时间不宜超过2年。停药后应序贯使用抗骨吸收类药物治疗,以维持或增加骨密度,持续降低骨折风险。

(2)维生素K 2(四烯甲萘醌)

动物实验和临床试验显示该药可以促进骨形成,并有一定抑制骨吸收的作用。禁用于服用华法林的患者。

3.其他抗骨质疏松药物

(1)锶盐

锶是人体必需的微量元素之一。人工合成的锶盐(雷奈酸锶)是新一代的抗骨质疏松药物,它一方面可促进成骨细胞介导的骨形成,另一方面通过抑制破骨细胞的分化和活性而降低骨吸收。适用于绝经后和老年性骨质疏松症的治疗。

(2)中药

可以缓解症状、减轻骨痛,但对于改善骨密度、降低骨折风险方面尚缺乏大型临床研究的支持,长期疗效和安全性尚需进一步研究。

(四)治疗效果评估

骨质疏松症治疗过程中,应注意观察患者的依从性,良好的依从性有助于提高抗骨质疏松药物的疗效。一般启动药物治疗后,每6~12个月系统地观察中轴骨骨密度的变化,有助于评价药物的疗效。骨转化标志物会在药物治疗后1~6个月发生明显变化,通过测量其变化可以了解抗骨质疏松药物的治疗效果。

骨质疏松症患者一旦发生骨折,致残率和致死率均高,因此预防比治疗更为重要。

一级预防对象为有骨质疏松危险因素但尚未发展为骨质疏松症者,或已有骨量减少者。预防目的为延缓或防止其发展为骨质疏松症,并避免发生第一次骨折。

二级预防对象为已有骨质疏松症或已发生过骨折者,其预防和治疗目的是避免发生再次骨折。