英文名称 :skin and soft tissue infection

皮肤及软组织感染(skin and soft tissue infection,SSTI)是由化脓性致病菌侵犯表皮、真皮和皮下组织引起的炎症性疾病。SSTI临床十分常见,涉及范围广泛,从浅表的局限性感染,到深部组织坏死性感染,甚至致残、危及生命。除化脓性细菌外,其他病原微生物如分枝杆菌、真菌等也可引起SSTI。皮肤、软组织感染病灶广泛并伴发热等全身症状,或有合并症者,属复杂性皮肤、软组织感染;不伴以上情况者为单纯性皮肤、软组织感染。

(一)生理性皮肤屏障障碍

小儿皮肤薄嫩,防御功能尚不健全,致病菌可直接侵入外观正常皮肤引起感染。老年人皮脂腺功能减退,局部皮肤干燥,加之皮肤合成抗菌物质能力下降,也是易发生SSTI的原因。

(二)疾病导致的皮肤屏障破坏

如特应性皮炎、接触性皮炎、大疱性皮肤病、足癣等,均因皮肤炎症或疾病本身破坏皮肤屏障,继发细菌感染。

(三)创伤导致的皮肤屏障破坏

擦伤、刀割伤、手术切口、静脉注射或肌内注射部位细微的创伤导致皮肤屏障受损,可成为细菌侵入的门户。某些物理疗法如冷冻、激光、电离子治疗、放射治疗等,或外科疗法包括化学剥脱术、封包疗法、皮肤磨削术、刮除术、切割术、皮肤移植、毛发移植等均可诱发SSTI。特殊情况如动物或人咬伤也可以发生SSTI。

(四)机体抵抗力下降

长期应用糖皮质激素、免疫抑制剂、肿瘤、糖尿病、艾滋病等患者,因机体抵抗力下降,易并发SSTI。

引起SSTI常见的病原菌有葡萄球菌、链球菌、铜绿假单胞菌、肠球菌、不动杆菌及大肠杆菌等。根据感染获得方式不同,SSTI可分为社区获得性SSTI(community acquired-SSTI,CA-SSTI)和院内SSTI(hospital acquired-SSTI,HASSTI)两大类。HA-SSTI感染病原菌主要是金黄色葡萄球菌(简称金葡菌),且耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillin-resistant staphylococcus aureus,MRSA)比例较高;浅表局限性SSTI,其病原菌主要是金葡菌和化脓性链球菌;对于自身免疫力低且伴基础疾病的患者如糖尿病、中性粒细胞减少、药瘾者、术后伤口感染、艾滋病患者等以及被动物咬伤的情况下,SSTI相关的致病菌十分复杂,病原菌主要为条件性或少见的致病菌,甚至存在多种细菌混合感染的可能。

(一)金黄色葡萄球菌

葡萄球菌是常见的皮肤长驻细菌,浸渍及湿疹化的皮肤,或被手术、注射、静脉穿刺等损伤时,一旦瘙痒、摩擦或受压,就能穿透皮肤引起脓疱病及伤口感染。金黄色葡萄球菌也能经毛囊或汗腺引起毛囊炎、痈、汗腺炎。

(二)化脓性链球菌

皮肤很少存在A群链球菌。感染源来自于咽、喉部携带链球菌的患者及医务人员或脓疱病等链球菌皮肤感染者。溶血性链球菌可经任何操作处穿过皮肤,引起特异性的临床表现,如脓疱病、蜂窝织炎及丹毒。链球菌伤口感染常播散到周围组织并发生败血症。

(三)表皮葡萄球菌

葡萄球菌是皮肤正常菌群,但住院患者皮肤表面敏感的表皮葡萄球菌常被医院内多重耐药表皮葡萄球菌取代。表皮葡萄球菌耐药株除多重耐药外,还具有黏附于塑料导管表面的能力,常导致静脉内导管、中央静脉导管、人工心脏瓣膜等相关性感染,成为医院感染菌血症最常见的病原菌之一。

(四)其他

大肠埃希菌、肠杆菌属、假单胞菌属、变形杆菌属、克雷伯菌属、不动杆菌属等需氧或兼性厌氧菌、脆弱类杆菌、梭状芽孢杆菌、消化链球菌等厌氧菌以及真菌等亦可引起皮肤感染病灶。

临床常见毛囊炎、疖、痈、淋巴管炎、急性蜂窝织炎、烧伤创面感染、手术后切口感染及褥疮感染等。其发病机制和临床特点如下

(一)疖

1.发病机制

疖是单个毛囊及其所属的皮脂腺急性化脓性感染。引起疖的病原菌主要为金黄色葡萄球菌,其次为表皮葡萄球菌,医院感染可混有革兰阴性菌感染,尤其处于横膈水平以下的皮肤疖肿,甚至以革兰阴性菌为主。当皮肤不清洁、搔抓、多汗或经常受到摩擦刺激,以及全身或局部抵抗力下降时,存在于毛囊内的细菌即可生长繁殖引起感染。

2.临床特点

初期在皮肤局部出现红肿和疼痛的小结,以后逐渐增大,呈锥形隆起,疼痛加重。数日内结节的中心组织出现坏死、化脓、形成黄白色脓栓,表皮溃破,脓液流出,炎症逐渐消退,形成瘢痕而愈合。单纯性疖肿很少有全身症状,但如发生在血供丰富的部位,免疫功能低下时,亦可引起畏寒、发热、头痛、食欲减退等全身症状。面部的疖肿,特别是危险三角区的疖肿,受到挤压或挑刺,可使细菌沿内眦静脉和眼静脉进入颅内海绵状静脉窦,而引起颅内感染,可出现严重的全身症状,高热、甚至昏迷,病死率高。

(二)痈

1.发病机制

痈是多个相邻的毛囊及其所属的皮脂腺的急性化脓性感染,致病菌多为金黄色葡萄球菌。脓液呈黄色,因产生血浆凝固酶,脓液黏稠,不臭。本病好发于皮肤坚韧的部位,如背部或颈部。由于患处皮肤厚韧,炎症不易向体表穿破,而向皮下脂肪蔓延,在皮下发生化脓。常被多个纤维素带所隔开,形成蜂窝状,出现多个脓头。痈多发生于免疫功能低下者或糖尿病患者,常可继发革兰阴性菌的混合感染。

2.临床特点

初期皮肤呈现大片紫红色炎症浸润,水肿、坚硬、稍隆起、边界不清、局部压痛明显。随后,病损中出现多个脓头,组织坏死,溃破,成“火山口”样,流出脓液或(和)坏死组织后中心塌陷。痈的全身症状较重,可有不同程度的畏寒、发热、头痛、食欲下降和全身乏力,严重时扩散导致全身性感染,如败血症、脓毒血症等。

(三)蜂窝织炎

1.发病机制

蜂窝织炎是皮下、筋膜下或深部疏松结缔组织的急性化脓性感染。致病菌主要为溶血性链球菌,其次为金黄色葡萄球菌,也可为革兰阴性杆菌和厌氧菌。溶血性链球菌产生链激酶和透明质酸酶,病变易扩散,引起败血症。由金黄色葡萄球菌引起则因其产生血浆凝固酶,包裹细菌逃避吞噬,易形成转移性脓肿。

2.临床特点

浅部的蜂窝织炎以明显的局部红、肿、热、痛为主。红肿的中心最明显,四周渐轻,与周围皮肤分界不清。深部蜂窝织炎局部红肿不明显,但有局限水肿和深压痛。急性蜂窝织炎常伴有全身症状,可出现高热、寒战、头昏、乏力、精神不振等症状。

(四)丹毒

1.发病机制

丹毒是急性皮肤浅层感染,多由皮肤黏膜破损而入侵,引起皮肤、皮下组织、内淋巴管及其周围组织的急性炎症。致病菌主要为溶血性链球菌,其次金黄色葡萄球菌,也可为肺炎双球菌及荚膜杆菌等。发病可能与多种因素有关:①营养不良;②长期酗酒;③皮肤损伤破裂;④有感染性病灶,如鼻前庭炎、外耳道炎,足部真菌感染脚癣等;⑤下肢循环差,深部静脉血栓形成;⑥有贫血、冠状动脉粥样硬化性心脏病,动脉硬化伴有高血压、糖尿病、肝硬化等;⑦脉管炎患者;⑧久坐或久站者;⑨阴雨连绵,长期居住于阴湿环境的人。

2.临床特点

本病起病急,蔓延快,具有红、肿、热、痛等炎症特点,并伴有不同程度的全身症状。好发于下肢和面部等处,多为单侧,起病急剧,局部表现为片状红疹的烧灼样疼痛,手指轻压可使红色消退,但压力除去后红色很快恢复,治疗不及时可出现附近的淋巴结肿大、疼痛,严重者可导致淋巴性水肿,甚至形成象皮肿,而导致误诊,并且常伴有头痛、发热、畏寒等症状。对于新生儿如治疗不及时可导致败血症或腹膜炎而死亡。

(五)褥疮

1.发病机制

褥疮是身体局部组织长期受压,血液循环障碍,皮肤、皮下组织缺血、缺氧、营养不良而形成溃烂和组织坏死。通常,皮肤能抵抗局部缺血,但若皮肤被细菌穿透,巨噬细胞参与的正常炎症反应不足,细菌将在缺血皮肤繁殖,细胞毒素增强缺血组织的坏死,导致褥疮。老年人易患褥疮,发生感染的原因包括活动减少,营养不良,脱水及罹患全身性疾病。通常压力愈大,发生坏死所需时间愈短。最近研究指出,住院老年人患褥疮有三大重要因素,即严重清蛋白缺乏、大便失禁及骨折。低血浆清蛋白导致周围组织间质水肿;大便失禁,皮肤被粪便污染;骨折后移动复位,骨隆凸表面受压。

2.临床特点

根据褥疮的发展过程、轻重程度不同,可分为3期。

(1)瘀血红润期

此期为初期,局部受压处出现暂时性的血液循环障碍,表现为红、肿、热、触痛。解除压迫可阻止其发展。

(2)炎症浸润期

红肿部位继续受压,静脉回流受阻、瘀血。表现为受压表面紫红色,皮下产生硬结,皮肤水肿变薄产生水疱。如溃破则表皮松解、剥脱,可显出潮湿红润的创面。

(3)溃疡期

静脉回流严重障碍,局部瘀血致血栓形成,水疱扩大破溃,浅层组织感染,脓液流出,形成溃疡。严重者坏死组织发黑、脓性分泌物增多,感染向深部发展可达骨骼,有臭味,甚至可引起脓毒血症。

(六)脓肿

1.发病机制

脓肿是急性炎症过程引起的组织、器官或体腔内出现的局限性脓液积聚,四周有一完整的腔壁。常见病原菌为金黄色葡萄球菌。脓肿可原发于急性化脓性感染的后期,或由远处原发感染灶经血流、淋巴管转移而来。炎症组织因受细菌产生的毒素或酶的作用,发生坏死、溶解,形成脓腔,腔内的渗出物、坏死组织、脓细胞和细菌等共同组成脓液。脓腔周围有明显的充血、水肿和白细胞浸润,以后周围肉芽组织增生,形成脓腔壁。

2.临床特点

浅表脓肿略高于体表,有红、肿、热、痛和波动感。波动程度与脓肿大小、位置深浅、腔壁厚薄有关。脓肿小、位置深、腔壁厚时,波动感一般不明显。浅表脓肿多数能向体表穿破而逐渐愈合,若向深部发展,可压迫或穿入邻近脏器,引起并发症和功能障碍。深部脓肿的波动试验不明显,但脓肿表面组织常有水肿和明显的局部压痛,全身中毒症状也较明显。可作诊断性穿刺抽脓或作超声波检查来确定诊断。

(一)总体原则

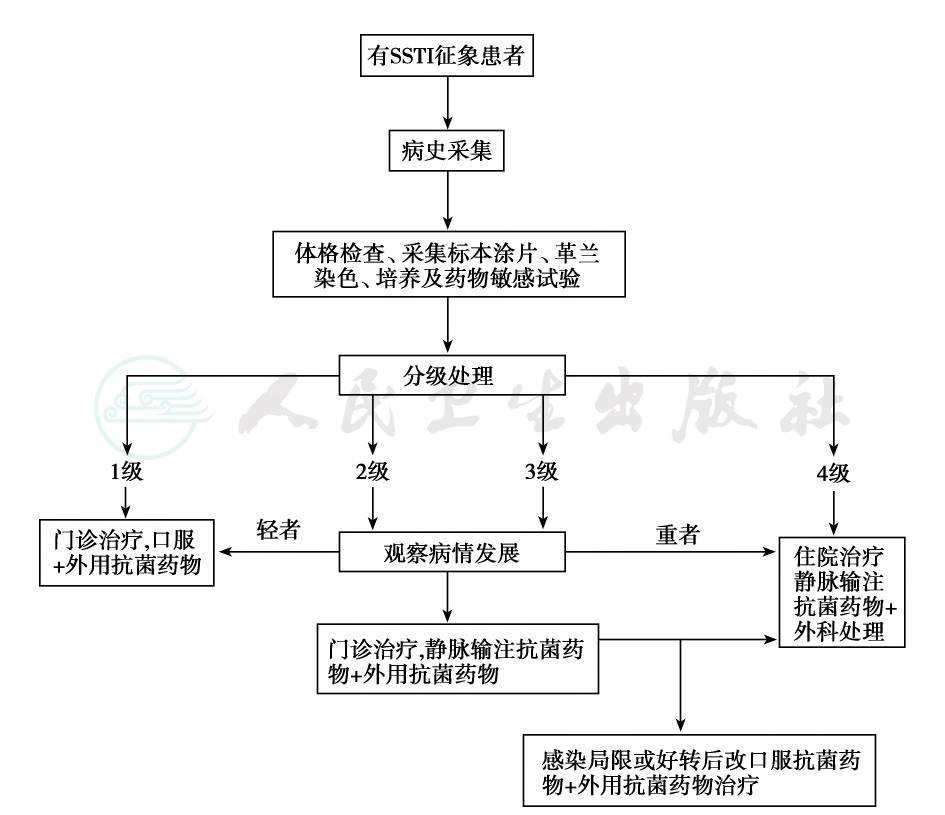

应分级分类治疗,外用药物和系统给药治疗结合,药物治疗和手术相结合。总体的处理流程见图1。

图1 治疗SSTI分级处理原则

(二)外用抗菌治疗

外用抗菌药物在防治SSTI中占有较重要地位。因为:①药物直接作用于皮肤靶部位,对表皮或真皮浅层感染效果最佳;②根据不同部位和病变深浅选择不同的剂型;③药物在局部停留时间长,能较好的发挥抗菌作用;④减少抗菌药物系统用量,减轻患者经济负担;⑤外用药物全身吸收少,可避免发生系统给药的不良反应以及菌群失调等;⑥应用方便、简单。

(三)系统抗菌治疗

1.经验性抗菌治疗(empirical antibacterial therapy)

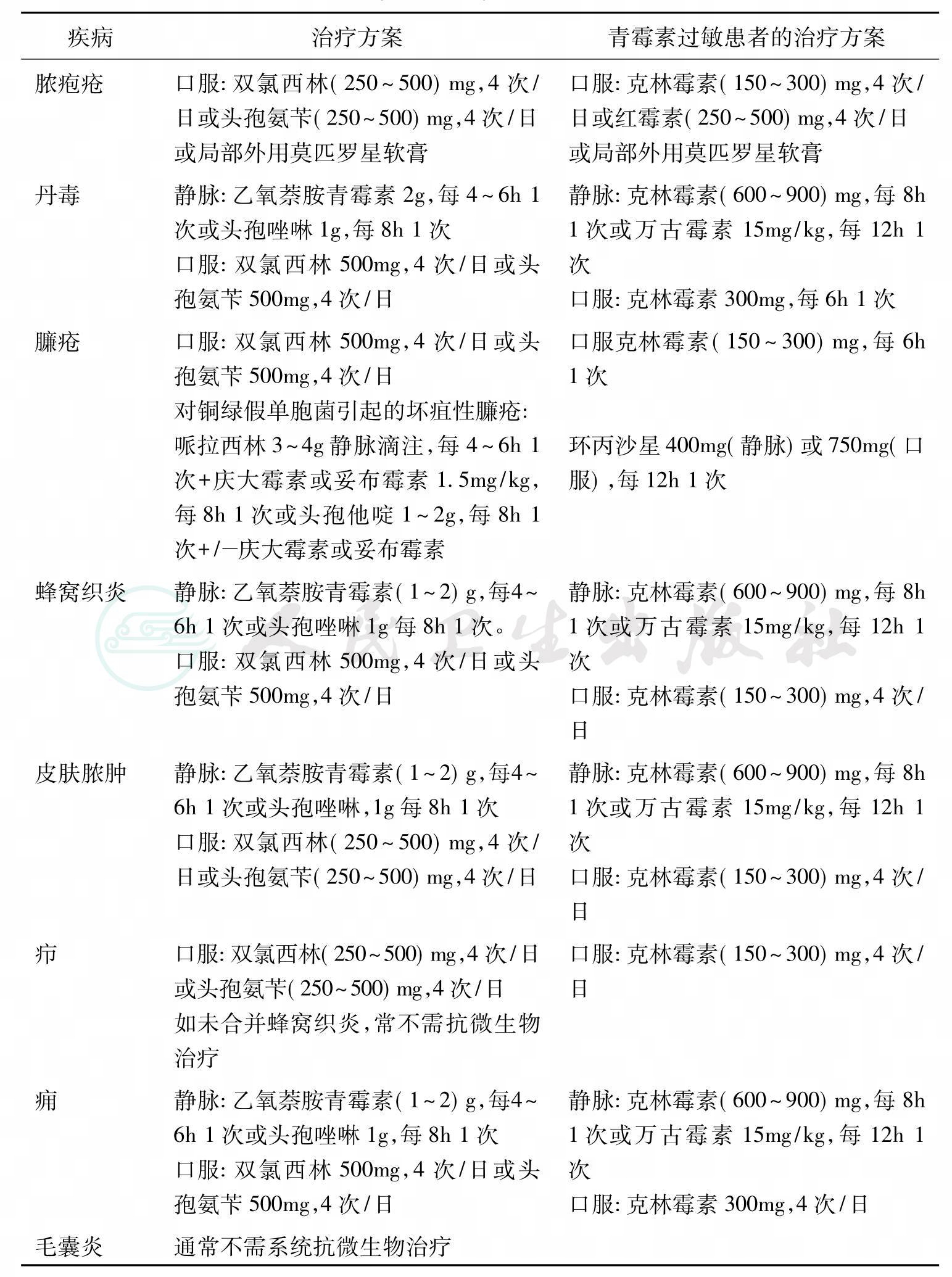

应根据病史、临床表现,结合分级分类诊断,尤其是可能的诱因或危险因素,选择针对常见或可能致病菌的抗菌药物1~2种(表1)。坏死性SSTI如疑为梭状芽孢杆菌感染,首选青霉素,其他可考虑选择第3代头孢类药物,并注意兼顾抗厌氧菌药物的选择如甲硝唑等。

表1 常见(非坏死性)SSTI抗生素经验疗法

2.金葡菌感染的抗菌治疗(staphylococcus A infection antibacterial therapy)

金葡菌感染分为甲氧西林敏感葡萄球菌和MRSA两种情况。敏感菌可选择半合成的青霉素如新青霉素Ⅱ、双氯西林等,或头孢氨苄、克林霉素等。MRSA感染可选择万古霉素、利奈唑胺、达托霉素,也可选择米诺环素或复方新诺明等,尤其是HA-SSTI。

3.特殊情况SSTI抗菌疗法

如糖尿病足感染、手术切口感染或动物咬伤后感染,其致病菌比较复杂,应根据分离的致病菌种类,结合药物敏感试验选择抗生素,并注意使用中耐药性的监测。

(四)外科治疗

对于某些感染性皮肤病,需进行外科治疗,如疖、痈等外科排脓后,炎症可迅速消退。常见外科治疗包括切开引流、手术切除病灶等。

1.维护皮肤的正常屏障

SSTI发生与皮肤屏障功能障碍关系十分密切。对生理性皮肤屏障功能障碍,如小儿应注意养成良好的卫生习惯,避免创伤。对老年患者,要教育其有正确的生活方式,特别是洗涤用品的使用,防止因过度洗涤加重皮肤屏障功能障碍,并应在洗涤后外用保湿润肤剂;并应合理治疗原发皮肤病,减轻瘙痒和控制搔抓,防止长期外用超强糖皮质激素制剂,及时恢复皮肤屏障;减少或避免不必要的对皮肤有创的检查和治疗。

2.提高机体的抵抗力

加强身体锻炼,提高皮肤对外界的适应能力。对引起机体抵抗力下降的疾病如糖尿病等,应及早控制;对反复发生皮肤葡萄球菌感染的患者,可酌情使用免疫增强剂等。

3.合理选用抗生素

一般来说,对无菌手术或皮肤屏障功能障碍的患者,不主张常规应用抗生素预防SSTI,尤其是系统用药。如果手术创面较大,或发生皮肤感染的机会增多时,可以酌情使用,以外用药物为主,以减少系统抗生素使用,防止耐药性的产生。