中文别名 :粒缺

正常白细胞总数为(3.5~9.5)×109/L。当白细胞计数<3.5×109/L时,称为白细胞减少症(leukopenia)。因为中性粒细胞在白细胞中占绝大部分(50%~70%),所以白细胞减少在大多数情况下是因为中性粒细胞减少所致。当中性粒细胞绝对计数<1.5×109/L时,称为中性粒细胞减少症(neutropenia);<0.5×109/L时,称为粒细胞缺乏症(agranulocytosis),简称粒缺,极易发生严重的难以控制的感染。

(一)先天性中性粒细胞减少症

为一组罕见的先天性遗传性疾病,多婴幼儿发病,有三种类型:重型先天性中性粒细胞减少症(severe congenital neutropenia,SCN):由多种基因突变导致,最常见为ELANE和HAX1基因突变;周期性中性粒细胞减少症(cyclic neutropenia,CyN):每间隔21天发作粒细胞缺乏一次,每次持续3~5天,由ELANE基因突变导致;伴随其他先天性综合征包括一些免疫缺陷综合征的中性粒细胞减少症。此外,尚有种族性和良性家族性中性粒细胞减少症(ethnic and benign familial neutropenia)。

(二)获得性继发性中性粒细胞减少症

1.药物诱发中性粒细胞减少症

是临床上最常见的病因。抗肿瘤药物和免疫抑制剂都能直接杀伤增殖细胞群,抑制或干扰粒细胞的代谢和分裂。其他多类药物亦可通过直接的细胞毒性或药物作为半抗原在敏感者体内经免疫机制产生抗体,使粒细胞生成减少或破坏增多。

特应性药物性粒细胞缺乏症(idiosyncratic drug-induced agranulocytosis)是临床上的严重情况,呈急性发作,多数病例中性粒细胞<0.1×109/L,伴严重深部组织感染和败血症,特别是老年(>65岁),伴休克及脏器功能衰竭,病死率极高。近年来随着广谱抗生素及G-CSF的应用,病死率已降低为5%。欧洲统计这种粒细胞缺乏发生率为(1.6~9.2)/100万,最常见药物是β-内酰胺类、复方磺胺甲异𫫇唑、抗甲状腺药物(卡比马唑)、抗血小板药(噻氯匹定)、抗癫痫药及非甾体抗炎药等。

2.骨髓损伤引起中性粒细胞减少

见于慢性苯中毒;放射线可导致急性和慢性骨髓损伤;骨髓被异常细胞浸润损伤骨髓包括各种肿瘤转移至骨髓,骨髓造血功能衰竭,恶性造血系统疾病及骨髓纤维化等,都能引起骨髓正常血细胞的生成减少,中性粒细胞减少。

3.感染相关中性粒细胞减少症(infection-related neutropenia)

许多病毒感染可引起暂时性中性粒细胞减少,其机制可能同粒细胞产生减少、重新分布和免疫性破坏有关。病毒性肝炎引起中性粒细胞减少十分常见。其他感染如伤寒、结核分枝杆菌和布鲁氏菌病等也可引起中性粒细胞减少。发生严重脓毒败血症时可出现中性粒细胞减少,其机制与骨髓贮备池中性粒细胞消耗过多或由于补体激活,使边缘池粒细胞增多有关。

4.免疫性中性粒细胞减少症(immune neutropenia)

有四种类型:①新生儿同种免疫性中性粒细胞减少症,由于母亲体内产生针对来自父亲遗传的中性粒细胞特异性抗原的IgG抗体,通过胎盘进入胎儿体内引起,约7~11周后会自行恢复;②原发性自身免疫性中性粒细胞减少症,见于<4岁的儿童,其IgG抗体是针对粒细胞FcγⅢb受体抗原,导致补体介导粒细胞溶解和脾扣押,95%的患儿可在2年内自发缓解;③继发性自身免疫中性粒细胞减少症,是成人最常见的免疫性中性粒细胞减少症,常继发于系统性红斑狼疮,类风湿关节炎(RA)[Felty综合征(Felty syndrome,系 RA、脾大、粒缺三联征)],Sjögren 综合征等,其机制可为因抗粒细胞抗体、细胞介导的破坏及抑制G-CSF抗体;④药物免疫性中性粒细胞减少症。

5.慢性特发性中性粒细胞减少症(chronic idiopathic neutropenia)

是成人慢性中性粒细胞减少的常见原因,无症状,中性粒细胞绝对值很少,低于0.8×109/L。

6.其他

中性粒细胞减少尚见于巨幼细胞贫血、阵发性睡眠性血红蛋白尿、脾功能亢进症、补体激活综合征(边缘池粒细胞增多),以及假性粒细胞减少(循环池粒细胞减少,边缘池增多)等。

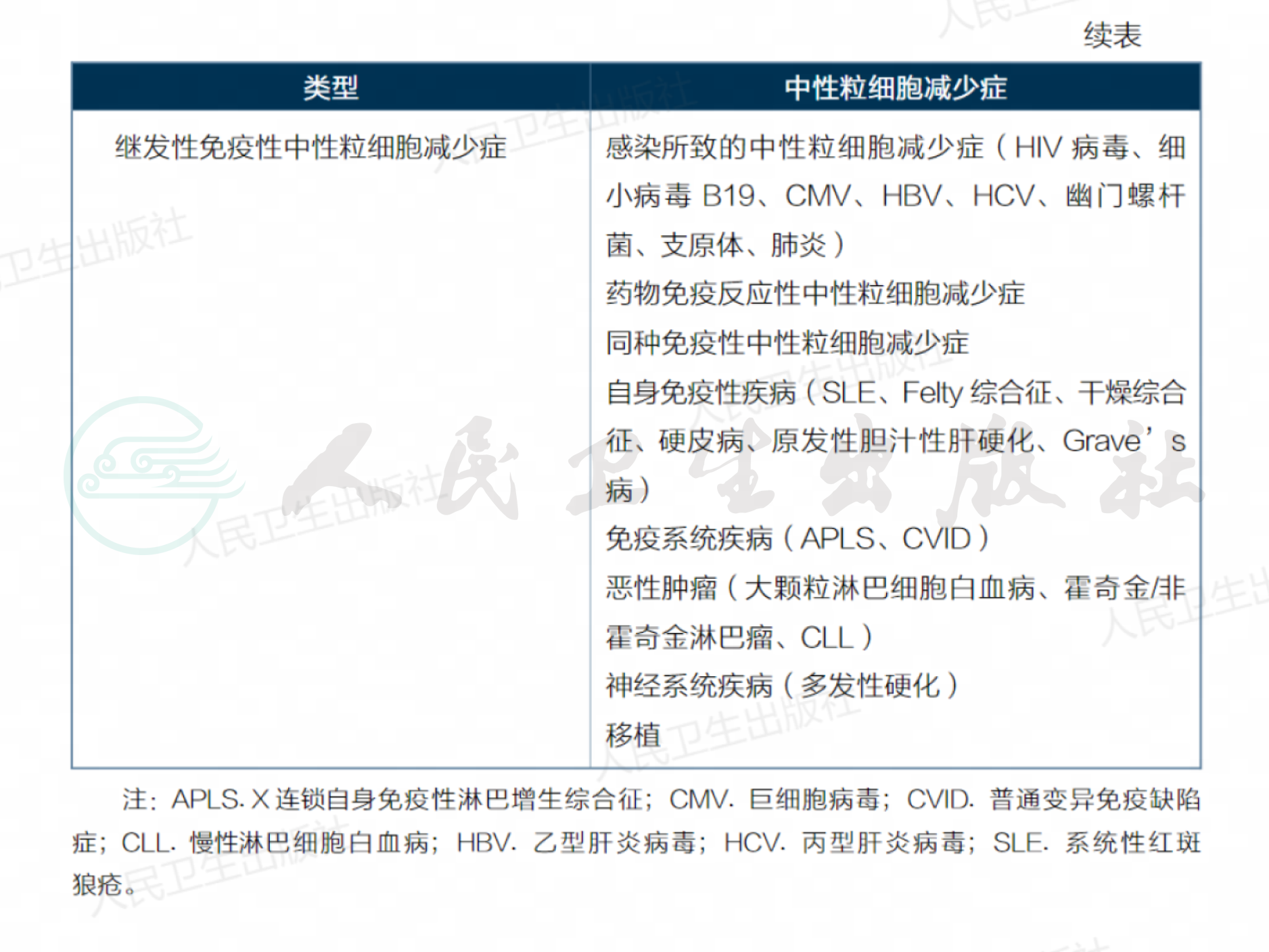

中性粒细胞减少症分类如下表。

表1 中性粒细胞减少症分类

表1

续表

正常人每日在骨髓内生成大量的中性粒细胞(约1011/d),粒细胞集落刺激因子(G-CSF)和粒-单核巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)能促使骨髓增殖池内的静止期造血干细胞进入细胞增殖周期,诱导粒系祖细胞进一步增殖和分化。晚幼粒细胞停止增殖,在骨髓成熟池内继续分化成熟为杆状核和中性分叶核粒细胞。这些细胞在进入周围血液前可在骨髓贮备池内逗留5天左右,数量可达血液中的8~10倍。

进入血管内的中性粒细胞约有1/2进入边缘池,也就是紧贴于毛细血管和小静脉的内皮细胞,它们不随血液流动。临床所测得的白细胞计数,是随血液循环流动的循环池内的白细胞。

粒细胞在血管内一般仅逗留数小时即凋亡或移游至血管外进入组织,执行防御病原体等功能,约1~2天死亡。在感染或过敏反应等情况下,受GM-CSF、G-CSF、黏附分子、趋化因子IL-8和IL-1等的调节,粒细胞生成增加,从骨髓释放和进入组织增多,吞噬作用和杀菌活性增强。在严重感染时,机体对上述因子缺乏足够的反应,同时中性粒细胞上的黏附分子(CD11/CD18等)和血管内皮细胞上的黏附分子(ICAM-1)被炎症介质所激活,使粒细胞易于黏附血管壁并迁移至组织。

对原因不明的慢性粒细胞减少症,可进行下列检查以明确原因:①骨髓粒细胞贮备功能检测:用肾上腺糖皮质激素后可使骨髓粒细胞释放,以了解骨髓贮备粒细胞的量及释放功能。予氢化可的松200mg或泼尼松40mg,5小时后白细胞计数较用药前增加2×109/L以上者为正常。②粒细胞边缘池功能检测:皮下注射肾上腺素0.2mg,20分钟后白细胞计数较注射前增高2×109/L或较注射前增高1倍以上者,提示粒细胞过多地聚集于血管壁或血窦的内皮细胞上(边缘池)。如无脾大,则可考虑为假性粒细胞减少。③白细胞凝集素或中性粒细胞抗体检测:免疫性粒细胞减少者的粒细胞表面和血清中可测得抗体,但多次输血者或经产妇亦可阳性。④体外骨髓细胞培养:观察CFU-G,可了解干细胞和骨髓基质有无缺陷。

治疗原则和方法取决于病因、严重程度,以及是否合并感染性发热。

1.急性粒细胞缺乏症伴感染性发热

应视为急重症处理,立即进行病原微生物检查,按经验性治疗的“广覆盖”原则立即选用抗生素治疗,严重感染者应遵循“广谱、高效、足量”原则,不能有丝毫延误。选用人重组粒细胞(或粒-单核细胞)集落刺激因子(G-CSF和 GM-CSF),皮下注射,待粒细胞上升到0.5×109/L以上可停用。如合并严重感染而合适抗生素不能控制,G-CSF治疗无效者应选用粒细胞输注,每天输注1次,连续3~4天,输注时应加过滤器。

2.粒细胞缺乏症不伴感染性发热

应立即给予住院保护性隔离,最好收住层流病房,常规口腔护理杀菌性漱口液,保持大便柔软而通畅,肛门、外阴部位清洗,保持皮肤清洁,当中性粒细胞<0.2×109/L,应预防使用抗生素和抗真菌药。同时按上述方法及时选用G-CSF。

3.慢性中性粒细胞减少症

除积极寻找粒细胞减少原因外,可选用一般口服促进白细胞生成药(如利血生、脱氧核苷酸、碳酸锂等),但均缺乏肯定疗效,可选用1~2种,每4~6周更换一组,直到有效,若连续数月无效,可不必继续使用。

4.病因治疗

立即停用可疑药物和毒物的接触,免疫介导的中性粒细胞减少应选用免疫抑制剂治疗,大颗粒淋巴细胞增多症可选用小剂量MTX和CsA治疗,积极治疗原发病。

5.特殊治疗

异基因骨髓移植适用于先天性中性粒细胞减少症和先天性造血衰竭,Felty综合征和脾功能亢进可选用脾切除治疗。

对密切接触放射线、苯或其他有害物质者,应建立严格防护制度,并定期进行血常规等检查,以便及时诊断和治疗。对使用细胞毒药物的患者应每2~5天检测粒细胞数,并及时减少药物剂量或停药。尽可能避免或限制服用可能引起粒细胞减少的药物。在服用可能引起粒细胞减少的药物(非细胞毒药物)时,应注意每周检查血象。对有药物过敏史或药物性粒细胞减少或缺乏病史者,应该避免服用相同及同类药物。