英文名称 :subcortical arterioscle‐rotic encephalopathy

中文别名 :Binswanger病

皮质下动脉硬化性脑病(subcortical arterioscle‐rotic encephalopathy,SAE)又称为Binswanger病(Binswanger’s disease),是一种慢性进行性的皮质下缺血性痴呆。患者通常有高血压及其他的脑血管疾病危险因素,在脑动脉硬化的基础上,大脑半球白质出现弥漫性脱髓鞘病变,主要累及侧脑室周围、半卵圆中心等皮质下脑深部白质,多为双侧性,常伴腔隙性梗死、脑萎缩。

国外文献报道,皮质下动脉硬化性脑病占老年人口的1%~5%,男女性发病大致相等。有资料显示SAE约占我国老年人口的2%。发病率随着年龄增长呈增加趋势,影像学检查的普及与进步也提高了SAE白质病变检出率。我国的流行病学调查结果显示,血管性痴呆患病率约为1.1%,SAE是血管性痴呆的重要病因之一。

大脑深部白质位于皮质长髓支和白质深穿支等终末动脉的供血交界区,缺少侧支循环,易受缺血的影响。脑灰质有丰富的侧支循环,其接受血液及血管的调节能力是白质的3~4倍,故在血流灌注压下降时,首先累及深部脑白质。长期高血压、动脉硬化及其他原因引起脑白质区广泛的小动脉壁硬化、管壁增厚引起局部缺氧、酸中毒和脑室周围水肿,使脑白质弥漫性和局限性脱髓鞘,星形细胞变性,小血管周围间隙扩大,并引起脑实质多发性腔隙性梗死、囊变及液化等。

皮质下缺血性血管性痴呆的发病与额叶‐皮质下环路破坏以及长联合纤维破坏两种机制有关。额叶‐基底节‐丘脑环路与认知的多个方面有密切相关,如背侧‐正中前额叶环路与执行功能相关,内侧前额叶环路与启动和驱动相关,眶‐前额环路与社会行为相关等。这三个环路都从前额叶区投射至皮质下灰质(如尾状核头、苍白球、背‐内侧或丘脑前部核团等),然后回到前额叶皮质。腔隙性梗死或深部白质病变破坏了额叶‐皮质下环路,导致认知障碍甚至痴呆。深部白质病变破坏了对认知和情绪有重要作用的传导束。这些传导束主要包括在神经元环路间交互连接的神经纤维,如扣带回、上纵束和额枕束。由于广泛的白质病变优先破坏了这些长联合纤维而导致起始和额叶执行功能障碍。

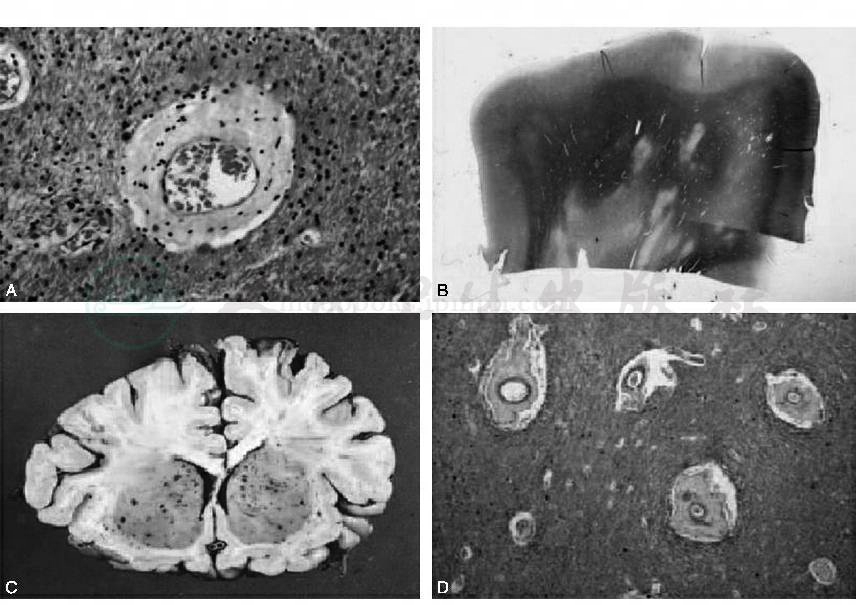

大体病理可见大脑半球和脑室旁白质轻度脱色和软化,组织学特征性改变表现为小动脉硬化、深部白质多灶性脱髓鞘和室管膜下胶质细胞增生。血管病变包括小动脉和毛细血管壁增厚、内外透明变性、中层脂肪样变,血管周围间隙增宽,一些血管周围间隙内充满浆液。在侧脑室周围白质、内囊、半卵圆中心、基底节、丘脑和桥脑等处可见多发性腔隙性梗死(腔隙状态),基底节和皮质下白质可见筛孔样状态,筛孔为直径0.5~2mm,卵圆形、圆形和裂隙样囊腔,壁较光滑,组织学改变为1~2个厚壁的微动脉或毛细血管,周围被纤维和致密的胶原组织包围,血管间隙扩大;皮质表面可见多发细小的凹陷软化和硬化区,称为皮质颗粒样萎缩,组织学改变为细小胶质瘢痕、囊腔和层样皮质坏死。皮质下弓形纤维相对保留(Catherine 2007)(图1)。

图1

A.白质内小血管纤维透明变性,壁增厚(HE染色);B.弥漫性多灶性白质缺血性脱髓鞘病变(Luxol快蓝染色);C.基底节区多发性圆形扩大的血管间隙,岛叶皮质下白质裂隙样囊腔;D.扩大的血管间隙内充满胶原纤维带(Luxol快蓝染色)

1.影像学检查

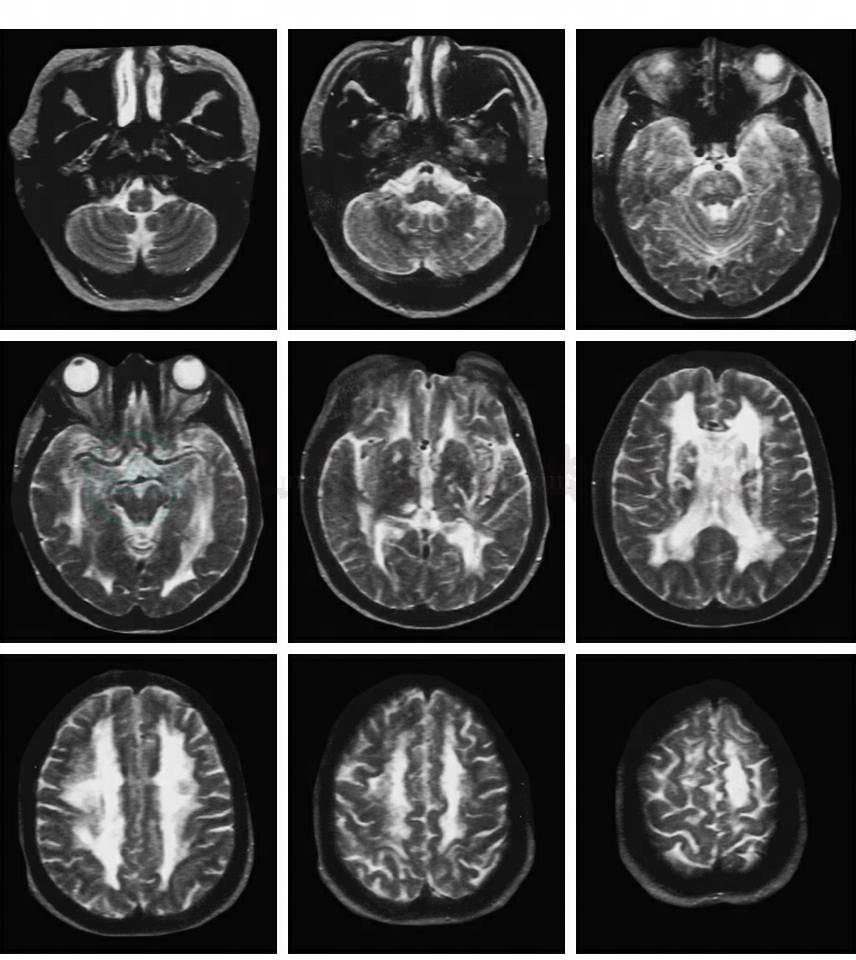

在T2WI和FLAIR像可见脑室旁和深部白质弥漫的融合性高信号病变,在皮质下白质、基底节、中脑和桥脑可见腔隙性梗死灶和Virchow‐Robin间隙增宽,早期U形纤维可不受累及,胼胝体轻度受累,部分可见皮质梗死灶、脑萎缩和脑室扩大(图2)。梯度回波成像可见多发性点状低信号病灶,为微出血含铁血黄素沉积。DWI和ADC可区别新鲜的与陈旧性梗死灶,新鲜梗死灶在DWI显示为多发性高信号病灶,ADC显示为多发性低信号病灶。MRS显示病变区N‐乙酰天门冬氨酸峰值降低,乳酸峰增高。

图2 58岁男性患者表现进行性皮质下痴呆和短暂性脑缺血发作,T2WI显示脑室旁白质病变,延续到半卵圆中心,一些区域U形纤维受累,左侧小脑半球多发性小病灶,桥脑、基底节和胼胝体弥漫性小病灶

2.功能影像学检测

正电子发射断层显像(PET)、单光子发射计算机断层显像(SPECT)和氙增强CT显示,皮质下缺血性痴呆患者的皮质代谢或脑血流降低。

3.认知功能评估

本病属于皮质下血管性痴呆的一种类型,皮质下血管性痴呆的诊断标准要求,同时具备认知障碍综合征和脑血管疾病,其中认知障碍综合征需具有下列特征:①执行功能障碍。②记忆障碍可能为轻微的回忆障碍,识别相对正常,遗忘不严重,可以从提示中获益。③认知水平下降,影响复杂性职业和社会活动。

对脑血管疾病的要求包括:①相关脑血管疾病的脑部影像学证据。②与皮质下脑血管疾病相一致的神经系统体征、病史等。

支持皮质下血管性痴呆的临床特征包括:①轻度上运动神经元病变;②早期出现步态障碍;③站立不稳和频繁的自发倾倒;④早期出现不能用泌尿系统疾病解释的尿频、尿急等症状;⑤构音障碍、吞咽障碍和锥体外系病变体征;⑥行为和精神症状,如抑郁、个性改变、情绪去抑制和精神运动迟滞等。

不支持皮质下血管性痴呆的特征包括:①早期出现记忆障碍持续性恶化,伴有其他认知功能障碍(如经皮质感觉性失语)。②头CT或MRI上缺乏相关的脑血管疾病证据(Erkinjuntti et al 2000)。

目前临床上广泛应用的血管性痴呆诊断方法为:美国精神医学会《精神障碍诊断和统计手册》第4版(DSM‐Ⅳ)、世界卫生组织《国际疾病分类诊断标准》第10次修订版(ICD‐10‐R)、美国国立神经病与脑卒中研究所/瑞士神经科学研究国际协会的血管痴呆诊断标准(NINDS‐AIREN),以及Hachinski缺血评分法。

对脑血管疾病危险因素进行干预可预防卒中后认知障碍的风险。在Syst‐Eur试验中发现,抗高血压治疗3.9年后,痴呆风险减少55%。在PROGRESS研究中,6105例以往有过卒中或TIA的患者随机分配到培哚普利或安慰剂组,随访3.9年,结果与安慰剂相比,检测MMSE显示认知下降的风险减少19%,新的白质高信号减少43%。在230例皮质下血管性痴呆患者研究了钙拮抗剂尼莫地平的有效性和安全性,52周时尼莫地平治疗组与安慰剂组在Sandoz临床评价老年认知状态量表方面无显著差异,但在尼莫地平组下降更少,不良事件更少,提示可能有效。

皮质下动脉硬化性脑病有胆碱能递质系统功能不全,因此有理由对这种皮质下血管性痴呆应用胆碱酯酶抑制剂。然而,迄今有关胆碱酯酶抑制剂和美金刚的研究显示,这些药物对血管性痴呆的疗效是有限的;而且,这些研究都未进一步探讨对皮质下缺血性血管性痴呆的疗效。