英文名称 :valvular heart disease

中文别名 :心脏瓣膜病;瓣膜性心脏病

心脏瓣膜病(valvular heart disease)是指炎症粘连和(或)纤维化、缺血坏死、钙质沉着或先天发育畸形,引起的心脏瓣膜解剖结构或功能上的异常,导致心脏血流动力学的变化,并出现一系列的临床症状。我国的心脏瓣膜病过去主要是风湿性心脏瓣膜病,但随着风湿热发病率逐年降低和老龄化进展,老年退行性瓣膜病逐渐增加。

1.风湿热

主要累及二尖瓣、主动脉瓣,可以导致二尖瓣狭窄、关闭不全,主动脉瓣狭窄、关闭不全,女性多见。

2.老年退行性变

病理特征为瓣膜钙化,主要累及主动脉瓣、二尖瓣,导致主动脉瓣狭窄、关闭不全,二尖瓣狭窄、关闭不全。

3.先天性

成人主要为先天性二尖瓣狭窄、先天性肺动脉瓣狭窄、先天性Ebstein畸形及先天性三尖瓣闭锁等。

4.缺血性

急性心肌梗死致乳头肌急性缺血、坏死或断裂,导致二尖瓣返流。

5.感染性心内膜炎

致瓣叶毁损或致腱索断裂,主要累及主动脉瓣和二尖瓣,表现为关闭不全。

6.结缔组织疾病

二尖瓣关闭不全,主动脉瓣关闭不全。

7.肿瘤性

心房黏液瘤、肉瘤导致二尖瓣关闭不全。

8.外伤性

胸外伤所致创伤性二尖瓣关闭不全或医源性二尖瓣关闭不全。

9.肺动脉高压

肺动脉瓣关闭不全,三尖瓣关闭不全。

10.原因不明

马方综合征,特发性腱索断裂,二尖瓣脱垂等。

有关心瓣膜病的流行病学,主要论及风湿热和风湿性心瓣膜病,其他病因所致的心瓣膜病尚缺乏相应大系列的报道,故有待今后进一步作调查研究以资充实。

1.风湿性心瓣膜病

上世纪30年代,在发达国家风湿热和风湿性心脏病的流行曾相当严重,进入50年代后开始下降,至80年代美国学龄儿童风湿性心脏病的患病率为0.05‰,日本儿童风心病的患病率低于0.10‰。目前在发达国家,风湿性心瓣膜病已十分少见,这主要与生活水平高,居住条件好,良好的医疗保健以及有效地应用抗生素预防风湿热有关,有人认为风湿性心瓣膜病在发达国家已成为历史性疾病。

发展中国家风湿热及风湿性心脏病的流行概况仍相当严重,目前相当于发达国家的40年代水平,风湿热和风湿性心脏病是40岁以下人群心血管病的首要死因。如在印度5岁~15岁少年儿童风心病的患病率为6‰,首都新德里则高达11‰,上述数字可能有部分轻型风湿性心脏病漏诊而低估。非洲的阿尔及利亚70年代资料示儿童风心病患病率为15‰;拉丁美洲巴西的资料为1.0‰~6.8‰。

在我国因贯彻预防为主的方针,风湿热和风湿性心脏病的发病率已得到有效控制,临床上典型的急性初发风湿热已十分罕见。上世纪80年代和90年代在人群调查中主要以心瓣膜受损的患者作为流行病资料;80年代广东省调查15岁以上受检的31万人中风心病患病率为2.72‰,标化患病率为2.89‰;6岁~14岁的学龄儿童中风心病患病率为0.84‰。黑龙江省15岁以上人群中风心病的患病率为2.10‰。全国协作组6岁~14岁学龄儿童风心病患病率为0.52‰,15岁以上人群风心病的患病率为2.65‰。同年代华北协作组报告6岁~14岁儿童风心病患病率为0.54‰,15岁以上人群的患病率为2.48‰。90年代国家“八五”风湿热课题风心病调查组,在浙江、广东、吉林、湖北等6个地区进行风心病调查,结果总患病率为0.22‰,较80年代已有明显下降。

风湿热在50年代发病年龄高峰为5岁~9岁,至60年代以后发病高峰为10岁~14岁;风心病的发病至少要晚5年以上,因初发风湿热至风心病的形成一般在5年以上甚至更长,故风心病多见于青壮年。不过近年的临床资料显示,风心病患病年龄较以往为迟,高发年龄由15岁~34岁移至25岁~54岁。

我国上世纪80年报告风心病患病率在儿童组男女性别无差异,但在15岁以上成人组则女性多于男性,其患病率分别为3.46‰和1.89‰,单纯二尖瓣狭窄女性较男性多4倍。

在地区分布方面,80年代的调查结果长江以北成人患病率为1.93‰,长江以南则为2.98‰,90年代调查结果显示风心病患病率仍呈南高北低的倾向,因何有这种差别原因不明,有人认为北方气候较冷,呼吸道感染较多,人们常用抗生素,对链球菌感染无形中作了二级预防,也有人认为可能与链球菌“致风湿性”菌株南北不同有关。

在工业化国家和我国,风湿性心瓣膜病逐年下降的同时,其他原因所致的心瓣膜病则有上升的趋势。

2.退行性心瓣膜病

随着人们老龄化的发展,心脏退行性瓣膜病(degenerative valve disease)也在增多,有报道在1981年~1985年这5年间,因退行性病变而行瓣膜置换术者由30%增至46%。瓣膜退行性病的发生,除与年龄因素有关外,尚与致动脉粥样硬化因素有关。心血管健康研究对5201例65岁以上的人观察结果26%有动脉粥样硬化,全部队列中2%有主动脉瓣狭窄,年龄每增加10岁其危险增加2倍,男性较女性也是2倍,此外也与高脂蛋白Lp(a)和高低密度脂蛋白LDL有关。另一项研究观察致动脉粥样硬化危险因素与二尖瓣环硬化和主动脉瓣钙化的关系,结果显示主动脉瓣钙化与年龄的优势比(odds ratio,OR)为5.78~10.4,高血压的OR为2.38,糖尿病为2.85,高脂蛋白血症为2.95;二尖瓣环钙化与年龄的OR为8.82,高血压为2.72,糖尿病2.49,高脂蛋白血症2.86。严重的钙质沉积于二尖瓣后叶的心室面可导致二尖瓣关闭不全或狭窄。

3.新出现的心瓣膜病

近20年来出现了几种“时代”瓣膜病(“modern”type of valve disease),包括:①传染病中的艾滋病(AIDS);②与药物有关的瓣膜病;③特发性心瓣膜病如见于抗磷脂综合征。

艾滋病所致的心脏损害详见感染与心脏一章。在发达国家有多种药物可损伤瓣膜而引起瓣膜病,如治疗或预防三叉神经痛的二甲麦角新碱(methysergide)和麦角碱,这类药物在长期应用后(至少6年),可引起心内膜纤维化,但在我国很少见。近年来应用减肥药而引起瓣膜病则屡有报道,有一组应用超声心动图作回顾性分析,应用减肥药后有6.9%~25%发生主动脉瓣或二尖瓣返流,其发生率的高低与不同的药物,剂量的大小和时间的长短有关。

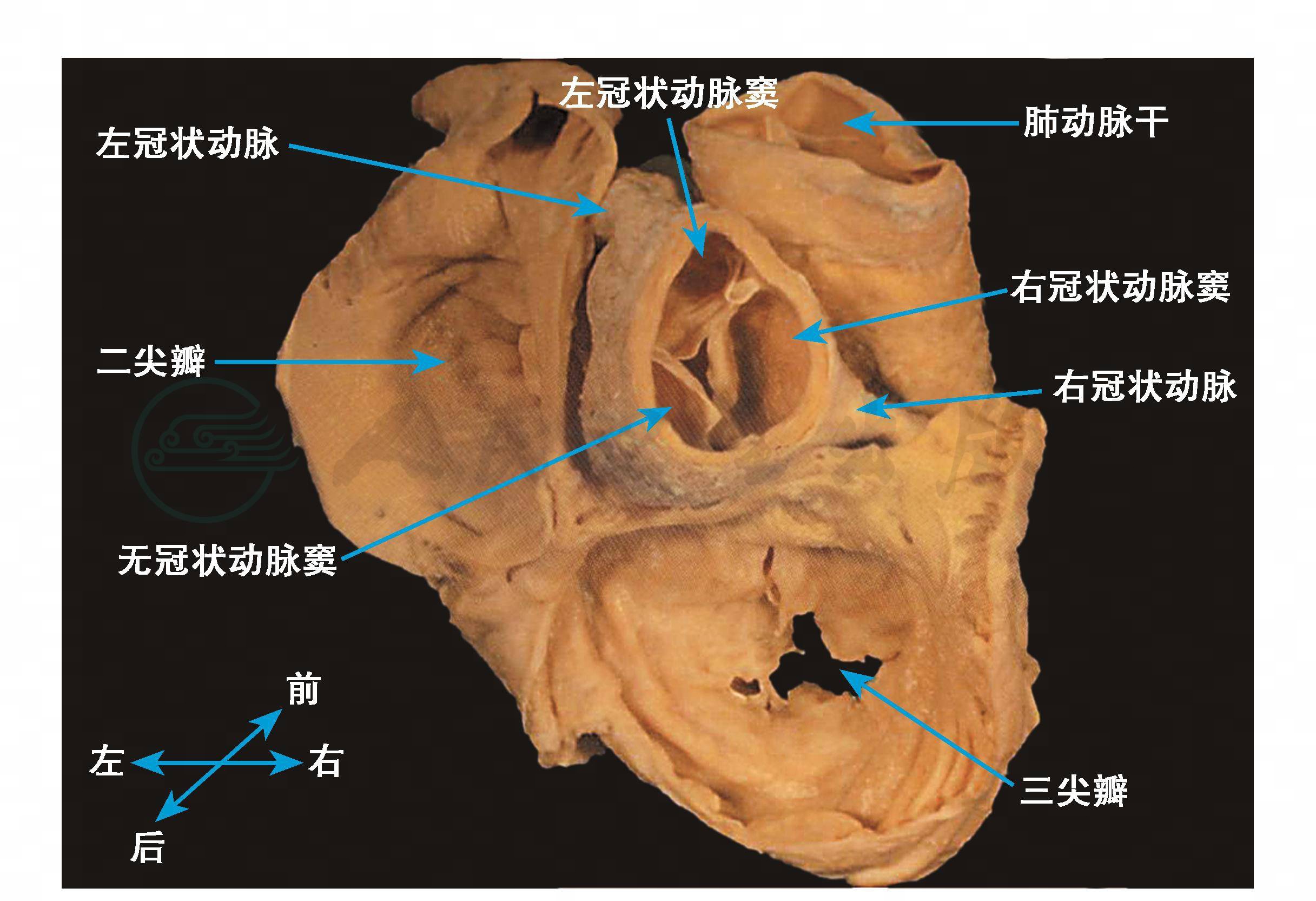

图1 心脏各瓣膜之间的关系

心脏瓣膜包括二尖瓣、主动脉瓣、三尖瓣和肺动脉瓣。瓣膜之间的距离非常接近,二尖瓣、主动脉瓣和三尖瓣之间存在纤维延续。2个主动脉瓣叶与1个二尖瓣叶之间共有一个纤维延续,其两端固定了跨过左心室短轴的主动脉-二尖瓣装置(图1)。纤维组织在心室的附着处增厚并形成右纤维三角和左纤维三角,右纤维三角和心室膜性间隔的纤维成分共同构成纤维之间中最坚固的部分(中心纤维体)心室膜性间隔的底部填充于主动脉瓣的无冠瓣叶和右冠瓣叶之间。构成冠状主动脉根部的纤维组织延续部分也源于纤维三角并进入左心房室交界,对二尖瓣壁瓣附着处起到部分的支持作用。希氏束的穿透支恰好穿过纤维支架最坚固部分;Todaro腱附着于膜性室间隔的右侧,并参与构成中心纤维体。纤维组织延伸的范围在不同的心脏之间有很大的变化。2个房室瓣叶以真正的瓣环或环形方式附着于房室交界部,但是,不论是二尖瓣还是三尖瓣很少整个瓣口都由纤维组织所环绕,而二尖瓣与三尖瓣在纤维骨架构成其部分瓣环的程度上有明显的差别。三尖瓣环绕右心房室交界的其余附着部分是心脏骨架的最薄弱的构成部分,尤其是三尖瓣的游离壁处。

心脏瓣膜犹如心脏的单向阀门,保证心脏中的血液单向流动,防止血液逆流,维持心脏功能。人类心脏存在四个瓣膜:二尖瓣(位于左心室和左心房之间)、三尖瓣(位于右心室和右心房之间)、主动脉瓣(位于左心室出口)和肺动脉瓣(位于右心室出口)。在体循环中,位于左心房和左心室之间的二尖瓣确保左心室在心室收缩期处于封闭状态,维持左心室压力。当主动脉瓣打开时,左心室的压力使血液顺利泵入主动脉,最后进入右心房。在肺循环中,首先,位于右心室和右心房之间的三尖瓣开放,而肺动脉瓣处于关闭状态,右心房血液顺利流入右心室。舒张末期右心室充盈后,三尖瓣关闭,压力冲开肺动脉瓣,血液泵入肺动脉,最后进入左心房,完成整个肺循环过程。

心脏瓣膜在结构上由瓣叶、腱索和乳头肌构成。由于炎症、钙化或者先天发育畸形等因素导致的心脏瓣膜狭窄或关闭不全统称为心脏瓣膜病。心脏瓣膜病是一种常见的心脏病,引起这类疾病的原因主要有风湿热、先天性心脏瓣膜病、感染性心内膜炎等,其中风湿热是导致瓣膜病的主要因素。在风湿性心脏瓣膜病中,最常累及二尖瓣,主动脉瓣次之,三尖瓣、肺动脉瓣较为少见。

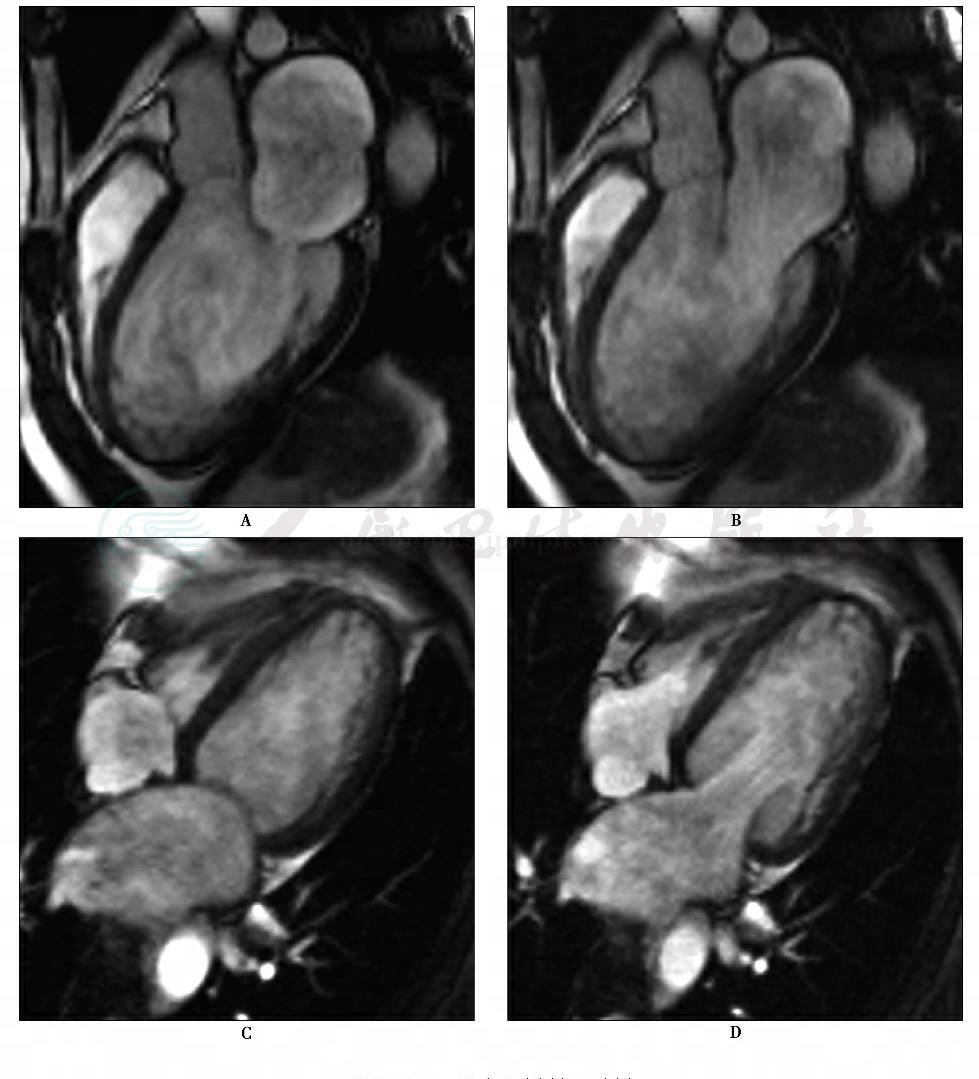

图2 正常二尖瓣与三尖瓣

A、B.心脏MRI左室流入流出道:正常二尖瓣及主动脉瓣关闭与开放;C、D.心脏MRI四腔位:正常二尖瓣及三尖瓣关闭与开放

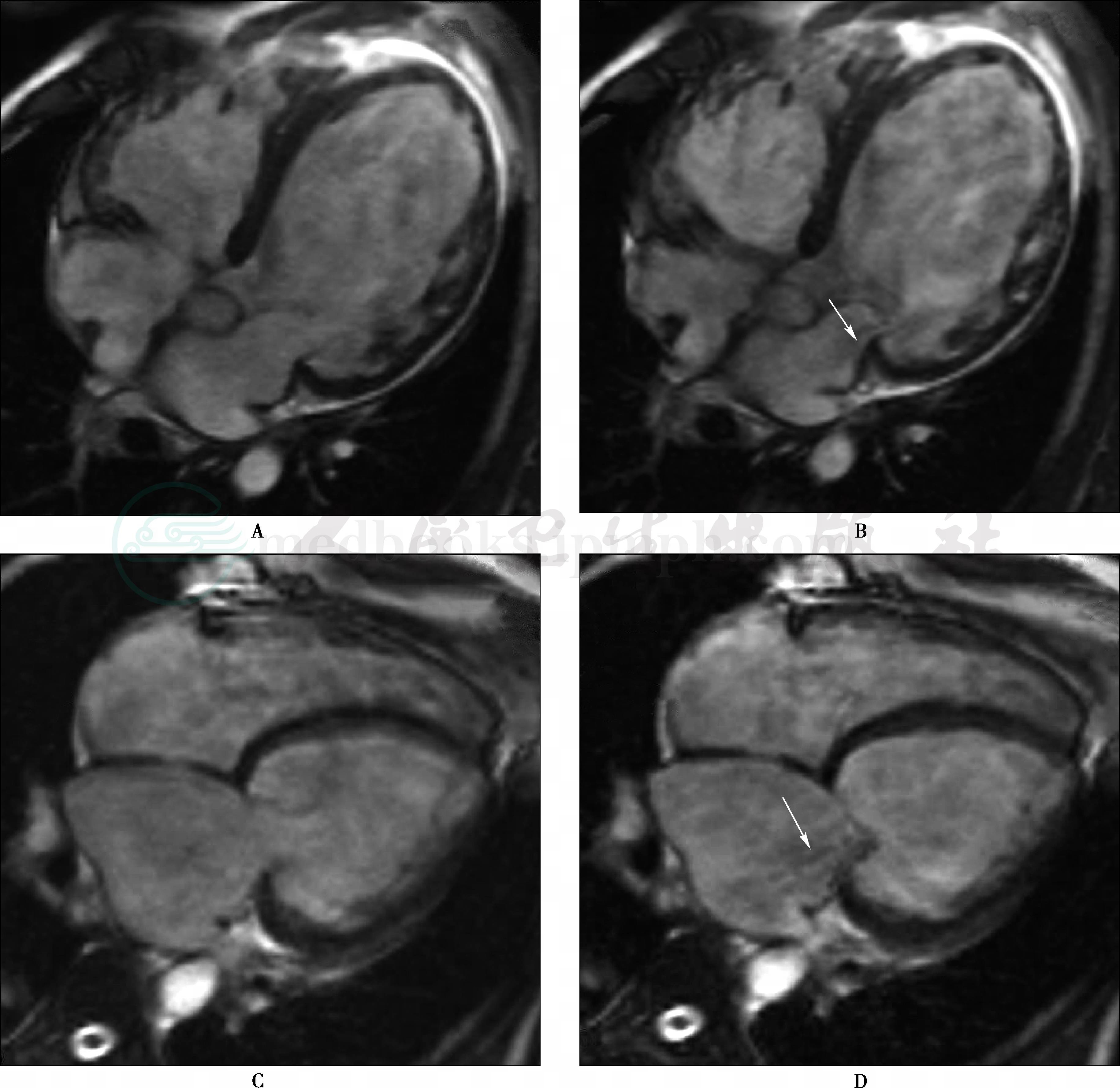

图3 二尖瓣关闭不全

A、B.风湿性心脏病患者,MR电影收缩期显示二尖瓣口左房内可见反流现象,呈稍低信号(箭头);C、D.另一例风湿性心脏病患者,MR电影收缩期显示二尖瓣口左房内可见反流现象,呈稍低信号(箭头)

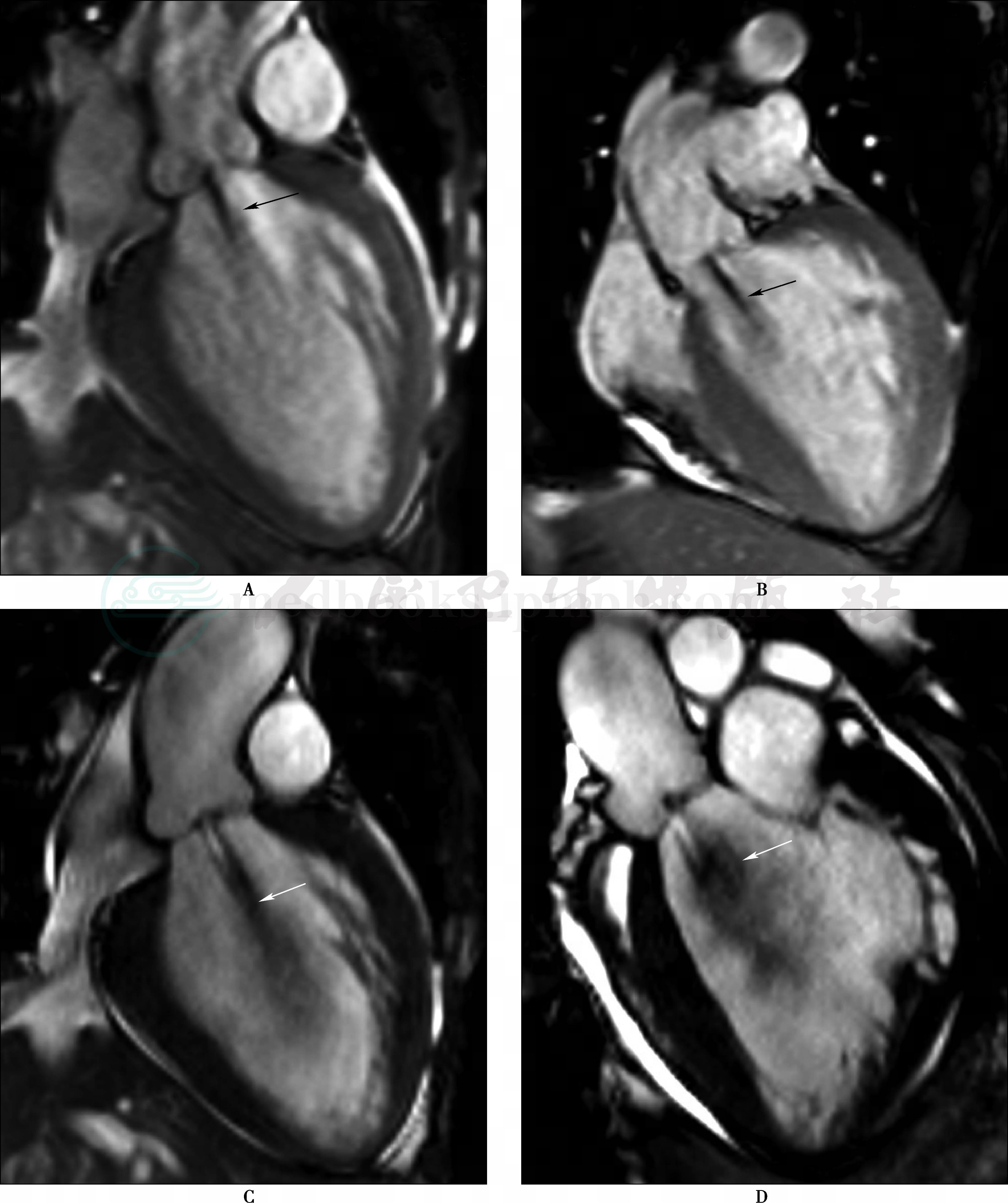

图4 主动脉瓣反流

A~D.Cine MRI冠状位多角度显示左室舒张期由主动脉瓣口向左心室反流喷射状极低信号影,反流信号呈束状或扇形分布(↑)

临床对心脏瓣膜病的诊断很大程度上依赖于影像学。心脏超声作为评价瓣膜形态和功能的“佼佼者”一直是该领域的“金标准”。随着相关学科的进步,多种影像学检查手段逐渐涉及心脏瓣膜病的诊断,其中,MRI在心脏瓣膜病的应用虽然只有十余年的历史,但取得了令人瞩目的成就且积累了较丰富的诊断经验。本节以二尖瓣和主动脉瓣疾病为例介绍MRI在心脏瓣膜病中的应用,而三尖瓣和肺动脉瓣疾病相对少见且在相关章节内有所涉及,在此不再赘述。

心脏瓣膜病的MRI检查技术以常规SE序列和Cine MRI为主。

1.二尖瓣狭窄(mitral stenosis)

SE序列可见左房增大,其内血流缓慢、淤滞呈高信号,同时右心室可有不同程度的增大;Cine MRI左室流入道长轴位显示左房、室及二尖瓣最佳,可显示二尖瓣狭窄的形态和程度:左房收缩期血流经狭窄的二尖瓣口喷入左室,血流呈线条样低信号,同时二尖瓣呈穹窿状突向左室。若二尖瓣硬化或钙化,瓣膜则呈低信号并增厚。Cine MRI动态显示左房血栓尤佳,血栓表现为低信号充盈缺损。

2.二尖瓣关闭不全(mitral insufficiency)

SE序列表现为左心房、左心室增大。Cine MRI心脏二腔位(右前斜位)示收缩期左心室血液经二尖瓣口向左心房喷射,呈条状低信号区。二尖瓣狭窄伴关闭不全时,MRI可同时显示相应的改变。

3.主动脉瓣狭窄(aortic stenosis)

MRI可见左心室壁增厚,心腔正常或轻度增大,从Cine MRI冠状位或右前斜位左心室流出道切面显示最佳。可见收缩期自主动脉瓣口向升主动脉喷射的低信号血流束,瓣膜开放受限,呈圆顶状凸出,伴升主动脉中下部狭窄后扩张。

4.主动脉瓣关闭不全(aortic insufficiency)

MRI示左心室明显增大,以扩张为主。Cine MRI可见舒张期升主动脉血流经主动脉瓣口反流至左心室,呈束条状或片状低信号区。

5.主动脉瓣狭窄伴关闭不全(aortic stenosis with insufficiency)

MRI示两种病变并存,同时显示狭窄和关闭不全的征象。

6.联合瓣膜病(combined valvular disease)

风湿性瓣膜病常累及两个或两个以上瓣膜,最常见为二尖瓣伴主动脉瓣病变,也可示二尖瓣伴三尖瓣或二尖瓣伴三尖瓣、主动脉瓣病变,每个瓣膜可以是狭窄或者关闭不全,也可是双病变。MRI SE序列结合Cine MRI可显示相应的改变。三尖瓣病变以功能性关闭不全最为常见,大多继发于二尖瓣病变、肺动脉高压右心室重度增大,为三尖瓣环扩大所致。MRI示右心房、右心室明显扩大,右前斜位Cine MRI示收缩期低信号反流束自三尖瓣口进入右心房。

7.心脏瓣膜病的MRI功能研究

主要涉及心脏房室的射血功能、跨瓣压测定、反流量的定量等,MRI成像方式和评价能力在先天性心脏病章节已详细介绍,此处不再重复。但须补充的是在Cine MRI可通过测量血流信号缺失区的面积大小对瓣膜反流程度进行半定量评价。虽然所测结果与彩色多普勒测得结果相关系数高达0.74,可信度较高。但其固有的成像原理决定了其存在一定的缺陷,主要表现为:①信号缺失对应于涡流或杂乱血流区,其容积与实际反流容积并非完全一致;②瓣膜反流束在心动周期中为形态和方向不断变化的动态三维结构,多种因素(除反流容积外,跨瓣压、瓣口形态和面积、心室顺应性等)影响其空间分布,从而影响其测量结果:③梯度场强、翻转角等技术因素也影响反流束的大小和形态。对于瓣膜狭窄所致喷射血流导致的信号缺失亦可通过类似的方式测得,研究认为二尖瓣狭窄所致的信号缺失与多普勒测得的结果相关性良好。另外,Cine MRI能够提供更多的形态学和功能学信息,如确定房间隔的角度和运动轨迹以利于房间隔穿刺、二尖瓣球囊扩张术后心脏功能和血流动力学变化(图2~图4)。

1.病因治疗

防治风湿热,先天性心脏病尽早介入或手术治疗,感染性心内膜炎要积极治疗,缺血性心脏病给予药物、介入或手术处理等。

2.内科治疗

(1)一般治疗:减少或避免剧烈体力活动,保护心功能,积极预防和治疗并发症,及时监测疾病的发展转归,选择介入治疗或手术治疗干预的最佳时机。

(2)药物治疗:对于无症状、左心室和左心房未扩大、心功能正常者缺乏药物治疗的循证证据,但应定期随访。对于有明确左心室扩大、左室收缩功能下降者,积极给予标准的抗心衰治疗,包括ACEI和β受体阻滞剂等。

(3)介入治疗:经皮穿刺瓣球囊扩张术,适于单纯瓣膜狭窄,主要是二尖瓣狭窄、肺动脉狭窄,可以代替手术治疗。先天性三尖瓣狭窄,或不能耐受直视手术的危及生命的先天性主动脉瓣狭窄,也可以选择球囊扩张术。经导管主动脉瓣植入是一项快速发展的技术,适用于病变严重且不适合行常规外科手术的老年重度主动脉瓣狭窄患者。

(4)手术治疗:瓣膜置换术适用于各瓣膜狭窄或关闭不全,一般根据瓣膜狭窄或关闭不全程度选择手术时机,常用机械瓣或生物瓣。

1.向病人及家属介绍该病发病的基本原因、诱发因素、病程特点、治疗要点等,使病人以乐观的态度投入到疾病的治疗当中,取得病人的积极配合。

2.教会病人自测脉搏,每次测1min。

3.病人居住环境要避免潮湿、阴暗等不良条件,保持室内空气流通,温度适宜,注意保暖。

4.嘱病人进食高蛋白、高维生素、富含纤维素的清淡饮食,心力衰竭时应给予低盐饮食,保持大便通畅。

5.心功能代偿期指导病人适当锻炼,提高机体抵抗力,避免诱发因素。

6.坚持按医嘱服用药物,不可擅自停药或增减剂量。

注意天气变化,减少呼吸道感染,诱发心功能衰竭;减少或避免剧烈体力活动,保护心功能。