英文名称 :renal hypertension

中文别名 :肾因性高血压

肾性高血压(renal hypertension)包括肾血管性高血压和肾实质性高血压。肾血管性高血压主要是指各种原因引起的单侧或双侧肾动脉入口、主干或其主要分支狭窄或完全闭塞从而引起肾实质缺血所产生的继发性高血压。肾实质性高血压主要指由肾实质病变所致的高血压,一般所称的肾性高血压即指此类。虽然两者的疾病性质不同,引起高血压的始动原因各不同,但均属由肾脏疾病所致的高血压,故统称为肾性高血压。

1.肾实质性高血压

见于各型肾小球肾炎、慢性肾盂肾炎、肾发育不良、肾肿瘤、放射性肾炎、肾外伤、肾积水、多囊肾、结节性多动脉炎、糖尿病肾病、肾硬化等。

2.肾血管性高血压

常见于肾动脉肌纤维发育异常,如肾动脉壁中层肌肉及纤维组织增生、弹力层纤维化、肾动脉粥样硬化、内膜纤维化、血栓形成及动静脉瘘、肾静脉血栓形成、血管瘤、肾蒂扭转等。此外,肾周围血管病变,如肾周围炎症、新生物、脓肿、囊肿、出血及外伤等造成的压迫所致肾动脉狭窄也可引起肾血管性高血压。

肾性高血压的发病机制复杂,包括以下多方面原因,而且各个原因之间有相互关联。肾性高血压发生的机制主要与肾脏对细胞外液容量调节障碍和肾素-血管紧张素-醛固酮系统功能失调有关。

1.细胞外液容量的增加

肾实质病变时,由于肾小球滤过率下降,致水、钠滤过减少;肾小管功能损害,水、钠转运失常;再由于肾缺血、肾实质损伤等因素导致肾素增多、舒血管物质减少、交感神经兴奋,使肾小管重吸收水、钠增加,引起体内水钠潴留,从而使血容量和细胞外液增加,心搏出量增多,故产生高血压。

2.肾素分泌增加

肾脏疾患时,可引起肾血流灌注不足,导致肾组织缺氧和促使球旁细胞增加肾素分泌。通过肾素-血管紧张素的作用,使全身小动脉收缩,总外周血管阻力增加而引起高血压。

3.肾脏分泌降压物质减少

肾脏不仅是排泄器官,更是一个重要的内分泌器官。分泌的降压物质有前列腺素、激肽及肾髓质中脂质等。当肾患病时,肾髓质分泌降压物质减少导致血压调节障碍,产生高血压。

4.交感神经系统失调

交感兴奋直接增加心排血量和外周血管阻力,并可通过肾上腺素能受体介导刺激RAS,间接增加外周血管阻力。此外,交感神经兴奋可直接增加促进近端小管对钠重吸收,降低GFR和肾血流量,从而促进肾素分泌。AngⅡ也具有增强中枢和外周交感神经兴奋性的作用。

5.其他内分泌激素的作用

其他激素如皮质类固醇、甲状旁腺素、血管加压素等,都可直接或间接通过中枢神经系统、交感神经系统或容量因素等参与高血压的发生。

1.肾实质性高血压(renal parenchymal hypertension)

肾实质性高血压是由各种肾实质病变引起的高血压。2018年欧洲高血压协会/欧洲心脏病协会(ESH/ESC)数据显示:肾实质疾病占高血压病因的2%~10%,在40岁以下继发性高血压中居首位,且合并慢性肾脏病(CKD)的高血压患者其难治性高血压、隐匿性高血压和夜间血压升高更常见,更易合并相关靶器官损害。2012年我国CKD流行病学调查资料显示:肾小球滤过率(GFR)<60ml/(min·1.73m2)的患者60.5%伴有高血压,有白蛋白尿的患者61.2%具有高血压。

2.肾血管性高血压(renovascular hypertension,RVH)

肾血管性高血压是各种病因引起肾动脉狭窄(renal artery stenosis,RAS)进而发生的继发性高血压,病变可累及肾动脉入口、主干或其主要分支。缺血性肾脏病(ischemic nephropathy,IN)是由于肾动脉狭窄或闭塞导致肾脏缺血,引起肾小球缺血性硬化及继发肾间质纤维化、肾功能恶化的一种疾病。RVH与IN可并存或独立存在,前者强调高血压,后者强调肾功能异常,二者共同的病理生理学基础是肾动脉狭窄或闭塞导致的肾脏缺血缺氧。广义的缺血性肾病还包括原发性高血压等导致肾小动脉硬化、肾组织缺血而引起的肾小球缺血性硬化及肾功能恶化。

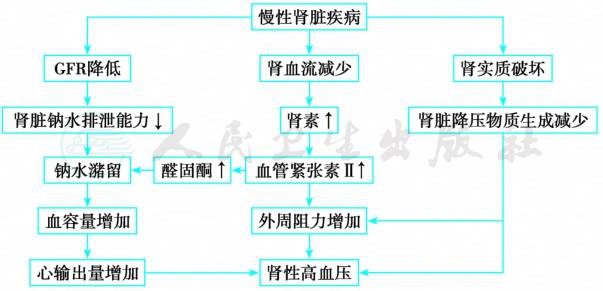

因肾实质病变引起的高血压称为肾性高血压(renal hypertension),为继发性高血压中最常见的一种类型。慢性肾衰患者伴发高血压的机制主要与下列因素有关(图1)。

图1肾性高血压发生机制示意图

1.钠水潴留

实验证实肾单位大量丧失及临床依靠血液透析维持生命的晚期CRF患者,其血压水平与钠平衡有直接关系。CRF时肾脏对钠水的排泄能力下降,可出现钠水潴留,从而引起:①血容量增多,心脏收缩加强,心输出量增加,血压升高;②动脉系统灌注压升高,反射性地引起血管收缩,外周阻力增加;③长时间血管容量扩张可刺激血管平滑肌细胞增生,血管壁增厚,血管阻力增加。上述这些因素共同促进了肾性高血压的发展。主要由钠水潴留所致的高血压称为钠依赖性高血压(sodium-dependent hypertension)。对该类高血压患者限制钠盐摄入和应用利尿剂以加强尿钠的排出,可以收到较好的降压效果。

2.肾素分泌增多

主要见于慢性肾小球肾炎、肾小动脉硬化症等疾病引起的CRF,由于常伴随肾血液循环障碍,使肾相对缺血,激活肾素-血管紧张素系统,使血管紧张素Ⅱ形成增多。血管紧张素Ⅱ可直接引起小动脉收缩和外周阻力增加,又能促使醛固酮分泌,导致钠水潴留,并可兴奋交感-肾上腺髓质系统,引起儿茶酚胺释放和分泌增多,故可导致血压上升。这种主要由于肾素和AngⅡ增多引起的高血压称为肾素依赖性高血压(renin-dependent hypertension)。对此类患者限制钠盐摄入和应用利尿剂,不能收到良好的降压效果。只有采用药物疗法(如血管紧张素转化酶抑制剂等)抑制肾素-血管紧张素系统的活性,消除血管紧张素Ⅱ对血管的作用,才有明显的降压作用。

3.肾脏降压物质生成减少

肾单位大量破坏,肾脏产生激肽、PGE2、PGA2及Ang1~7等降压物质减少,也是引起肾性高血压的原因之一。

一、实验室检查

1.血清肌酐和血尿素氮(BUN)水平

升高可提示肾功能不全。

2.尿液分析

有红细胞提示梗阻、感染或肾静脉血栓形成。

3.尿培养

除外肾盂肾炎。

4.血清电解质

血清钾低可见原发性醛固酮增多症。

5.内分泌疾病相关激素

测定皮质醇、甲状腺素、醛固酮,以除外内分泌疾病。

6.测定血浆肾素水平

肾血管疾病的患儿血浆肾素水平可能升高。原发性醛固酮增多症的患儿血浆肾素水平是低的。

二、影像学检查

1.肾脏彩超

可以直接发现高血压的病因(如肾静脉栓塞);也可以发现主动脉弓缩窄、肾动脉栓塞、肾脏先天性的解剖异常或肾实质病变等。

2.心脏彩超

可发现主动脉缩窄及评估高血压引起的终末器官受损情况(如左心室肥厚或收缩功能下降)。

3.腹部血管造影

明确有无肾动静脉狭窄。

4.核素扫描

明确有无血栓栓塞导致的肾灌注异常。

5.排泄性膀胱尿道造影术

明确有无输尿管反流。

6.肾脏、肾上腺、肾血管及腹部大血管影像学

增强CT、MRI检查。

CRF高血压治疗的主要目标是降压、减轻心血管损害和减少并发症。高血压患者血压控制目标:尿蛋白>1g/d,血压<125/75mmHg;蛋白尿<1g/d,血压<130/80mmHg;对于CKD 5期患者,血压控制目标为<140/90mmHg。

在药物选择上,血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)、钙通道阻滞剂、利尿剂、β受体拮抗剂、血管扩张剂等均可使用。ACEI及ARB可显著改善肾小球血流动力学异常,具有良好降压作用,还可减少肾小球高滤过、减轻蛋白尿作用,但可导致高钾和血肌酐一过性升高,需密切监测肾功能指标。高血压危象患者可静脉滴注硝普钠或酚妥拉明,严重水钠潴留者可行单纯超滤或序贯透析治疗。

慢性肾衰竭患者的高血压多属容量依赖型,应限制水钠摄入和减轻心脏负荷为主,对较早期患者,应用排钾利尿剂,可促进机体排水、排钠、排钾、减轻心脏负荷。噻嗪类利尿剂在肾衰时不宜使用。当伴有心律失常时应及时去除诱因(如低钾或高钾),必要时予抗心律失常药物。使用洋地黄制剂时应按肾衰程度适当减量,以减少毒性作用。尿毒症性心包炎多出现在疾病终末期,对于心包积液患者应立即透析治疗。少数透析无效者,其发病可能与容量过多无关,而与病毒感染或变态反应有关,应予抗病毒或抗变态反应治疗。当充分透析后症状仍无好转或出现急性心脏压塞、持续增多的心包积液或缩窄性心包炎时,应及时手术治疗。

1.向患儿和家长解释本病的相关知识和护理要点。

2.指导家长合理安排患儿饮食,控制水、钠摄入;保持患儿情绪稳定,避免情绪波动大。

3.向患儿及家长解释按时服药的重要性,告知其不能随意停药或减量。