英文名称 :bronchoalveolar cell carcinoma

近年来,随着肺癌靶向治疗的广泛开展及其在肺腺癌治疗中取得的良好疗效,有关细支气管肺泡癌的研究格外引人注目。人们已经认识到,细支气管肺泡癌作为肺腺癌的一个亚型,好发于不吸烟女性,具有生长不活跃、临床表现多样和对化、放疗等传统治疗不敏感等生物学特点。由于有许多早期细支气管肺泡癌经充分治疗后可长期存活,因此有些专家建议将其列入癌前病变范畴;还有一些专家则认为,细支气管肺泡癌是“披着羊皮的狼”,治疗效果与其他类型非小细胞肺癌一样不容乐观。近十年来,人们已从病因、病理、分子生物学、影像学、外科、化疗和靶向治疗等多种角度对细支气管肺泡癌进行了深入研究,取得了许多新成果,确立了许多新概念。

细支气管肺泡癌(bronchioloalveolarcarcinoma)是肺腺癌的一个亚型,占整个非小细胞肺癌的3%~30%,构成比跨度如此大是由于已有的研究报道所采用的细支气管肺泡癌的定义不同所造成的,如果只包括具有细支气管肺泡结构而没有肺间质、血管或胸膜侵犯的肺癌,也就是所谓的“纯的或完全的”细支气管肺泡癌,则占非小细胞肺癌(NSCLC)的2%~10%,如果包括所有含细支气管肺泡结构的肺腺癌,即所谓的“混合”细支气管肺泡癌,则其在整个非小细胞肺癌中的比率就升高到20%~30%。

从临床治疗角度,肺癌病理学分型可简单地归为两大类:小细胞肺癌(smalcel carcinomaofthelung,SCLC)和非小细胞肺癌(non‐smalcelcarcinomaofthelung,NSCLC)。传统上,非小细胞肺癌包括鳞状细胞癌、腺癌和大细胞癌;而广义上的非小细胞肺癌则涵盖所有缺乏小细胞成分的上皮性恶性肿瘤。对非小细胞肺癌患者,手术治疗最为重要。虽然,近十年来临床治疗肺癌有了一定的进展;但是肺癌患者的总体预后仍较差:5年生存率为10%~15%,即使是早期的Ⅰ期患者,5年生存率也只有60%。近年的研究发现,直径小于3cm的孤立性、完全由鳞屑状生长的细支气管肺泡癌患者经手术治疗后5年生存率可高达100%,而伴有细支气管肺泡癌成分的腺癌患者预后也相对好于其他患者。基于这些背景,细支气管肺泡癌的病理学研究近几年成为热点。

细支气管肺泡癌(bronchioloalveolarcarcinoma,BAC)是腺癌的一种特殊类型,约占所有原发性肺癌的3%~10%。其影像学表现与病理大体形态学表现相对应,即影像学表现为:孤立结节型(43%)、实变型(30%)和弥漫或多结节型(27%)。检查方法首选X线胸片,常规CT平扫、增强再辅以高分辨CT检查也是必不可少的。

一、内科治疗

1999年世界卫生组织将细支气管肺泡细胞癌(bronchioloalveolarcelcarcinoma,BAC)严格定义为沿着肺泡结构鳞片状生长,没有基质、血管和胸膜侵犯的癌肿,并将其归为肺腺癌的一个亚型。细支气管肺泡细胞癌进一步又可分为非黏液型(60%~65%),黏液型(20%~25%)和混合型(12%~14%)三种,非黏液型细支气管肺泡癌预后最好,黏液型细支气管肺泡癌倾向于形成卫星结节和肺炎型,预后较非黏液型的细支气管肺泡癌差。必须明确的是,按照现有的肺癌分型定义,具有细支气管肺泡细胞癌特征但肿瘤已侵犯基质、脉管和胸膜的肺癌均应归属为混合型的肺腺癌。尽管细支气管肺泡癌属于肺腺癌的一个亚型,但其病理学、临床、影像学表现及自然病程等诸多方面都有别于一般意义上的腺癌。此外,虽然在2004年重新修订的WHO肺癌分型中,严格将细支气管肺泡癌定义为没有浸润和侵犯,但专家们同时也认识到许多肺腺癌或多或少都表现有一些细支气管肺泡癌成分,有的肺腺癌主要表现为细支气管肺泡癌成分,仅有少数肿瘤浸润现象;而有的肺腺癌则主要表现为浸润性的肿瘤成分,仅在肿瘤的外周边缘部分存在细支气管肺泡癌成分。因此在2004年的分型中将肺腺癌的亚型中增加了混合型,并建议病理医生在进行肺腺癌的诊断时应进行明确的亚型诊断,如肿瘤中含有细支气管肺泡癌成分应注明含有的比例,为临床医生进行治疗决策提供帮助。

以往的资料显示,纯细支气管肺泡癌、伴有局灶性侵犯的细支气管肺泡癌和含有细支气管肺泡癌成分的腺癌具有相似的临床病程,如生存时间相对较长,发生胸内复发的几率较高、发生远处转移的几率较低,以及容易发生第二原发癌等等。由于过去许多年各个医疗机构所采用的细支气管肺泡癌的定义比较混乱,没有严格按WHO的定义进行判定,有关细支气管肺泡癌的流行病学和治疗等方面的研究结果也不太一致。美国肿瘤监测、流行病学和转归数据库(Surveilance,EpidemiologyandEndResultsdata,SEER)的资料表明,近年来细支气管肺泡癌的发生率变化不大,仅有2%~3%的升高。而有许多研究则发现近年来细支气管肺泡癌的发生率出现了明显增长,美国加州大学的Bar‐sky等人分析了1955~1990年在该校就诊的1500例肺癌病例后发现,肺鳞癌的发生率从56%降到了22%,同时肺腺癌由15%上升到了47%,其中肺腺癌的增加中主要需归因于细支气管肺泡癌的增加,由最初的细支气管肺泡癌占整个肺癌的5%上升到24%。2003年,Furak等对1992~2001年接受过肺切除的278例肺癌病例进行分析后发现,细支气管肺泡癌约占整个肺癌病例的24%,同时他们还发现细支气管肺泡癌在整个肺癌中所占的比例由1992年的7%增加到了2001年的47%。2004年在由国际肺癌研究学会举办的细支气管肺泡癌研讨会上,曾长期研究细支气管肺泡癌的著名病理学家Za‐kowski和Travis就曾估计,在美国大约有40%~90%的肺腺癌中含有不同程度的细支气管肺泡癌成分。

细支气管肺泡癌具有独特的病理学、影像学、分子生物学特点及临床病程,而且与其他类型的肺癌相比具有生长不活跃等特点。正因为这些独特的生物学特点,一般认为细支气管肺泡癌对标准化疗药物并不敏感,但由于过去细支气管肺泡癌的发病率相对较低、人们对它的认识不深以及判断标准在各个单位的不统一,有关药物治疗效果的资料十分有限,因此有关化疗等药物治疗对细支气管肺泡癌的治疗效果还需进一步明确。近年来,随着分子靶向治疗的广泛开展,许多资料已经显示细支气管肺泡癌对靶向治疗比较敏感。

二、外科治疗

与其他实体肿瘤的治疗一样,外科手术是治疗肺癌最有效的手段。经过一百多年的临床实践,肺癌的外科治疗方法已日臻完善,术后总的5年生存率达40%左右。在手术方式方面,已由最初非解剖性的肿瘤剜除发展到了局限性肺切除、全肺切除、肺叶切除、支气管袖式肺叶切除、支气管加肺动脉袖式肺叶切除和气管隆突切除重建等多种术式。近十年来,体外循环、电视胸腔镜和肺移植等新技术也被广泛应用到肺癌的外科治疗中,扩大了手术的适应证,提高了部分局部晚期肺癌患者的治疗效果。总的来看,如果手术能达到完全性切除,并且手术风险在可接受范围以内,外科切除现在被公认为是治疗肺癌最有效的方法。本章在介绍肺癌外科手术治疗方式的基础上,着重评价手术在治疗细支气管肺泡癌中的地位和特殊意义。

三、分子靶向治疗

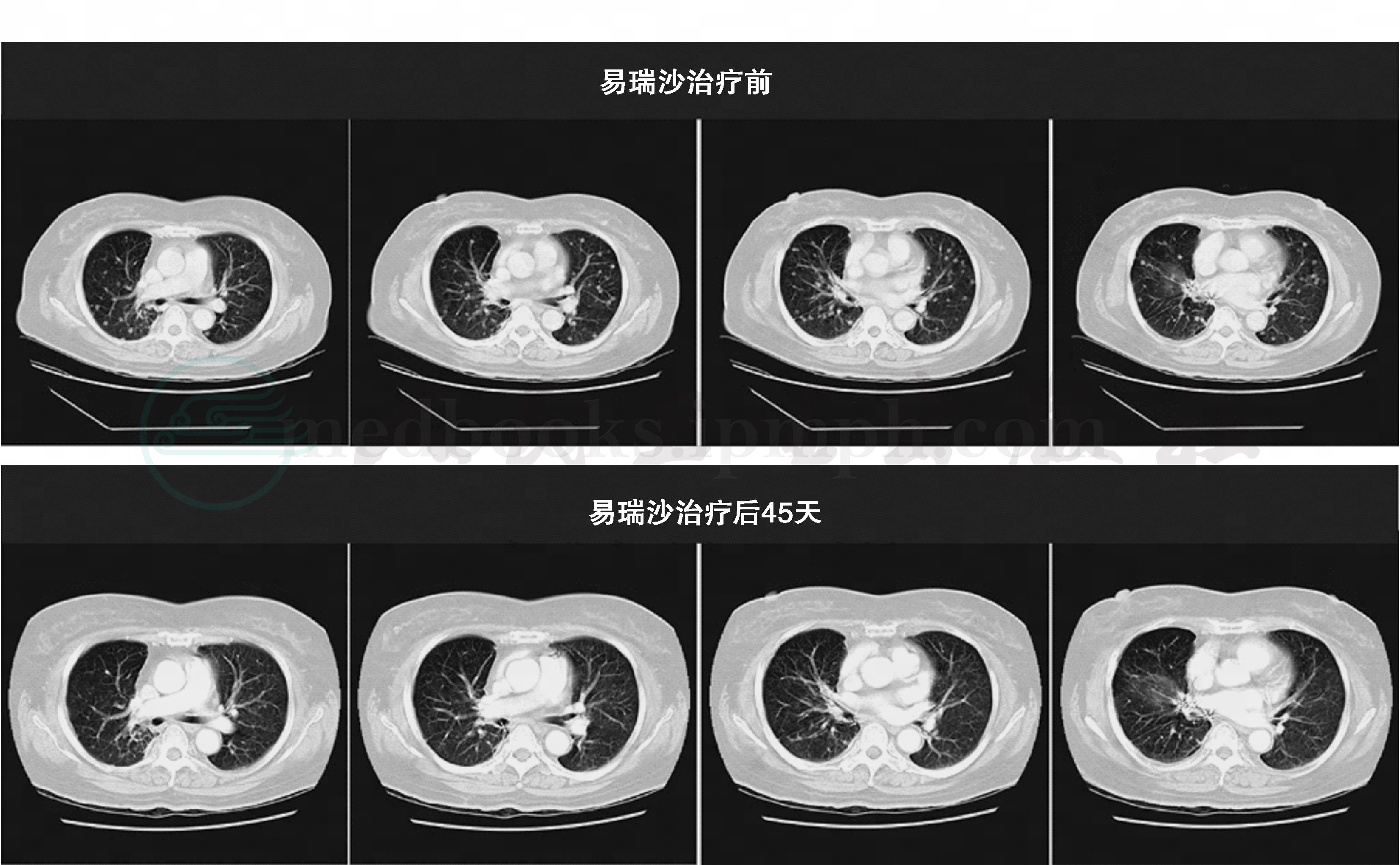

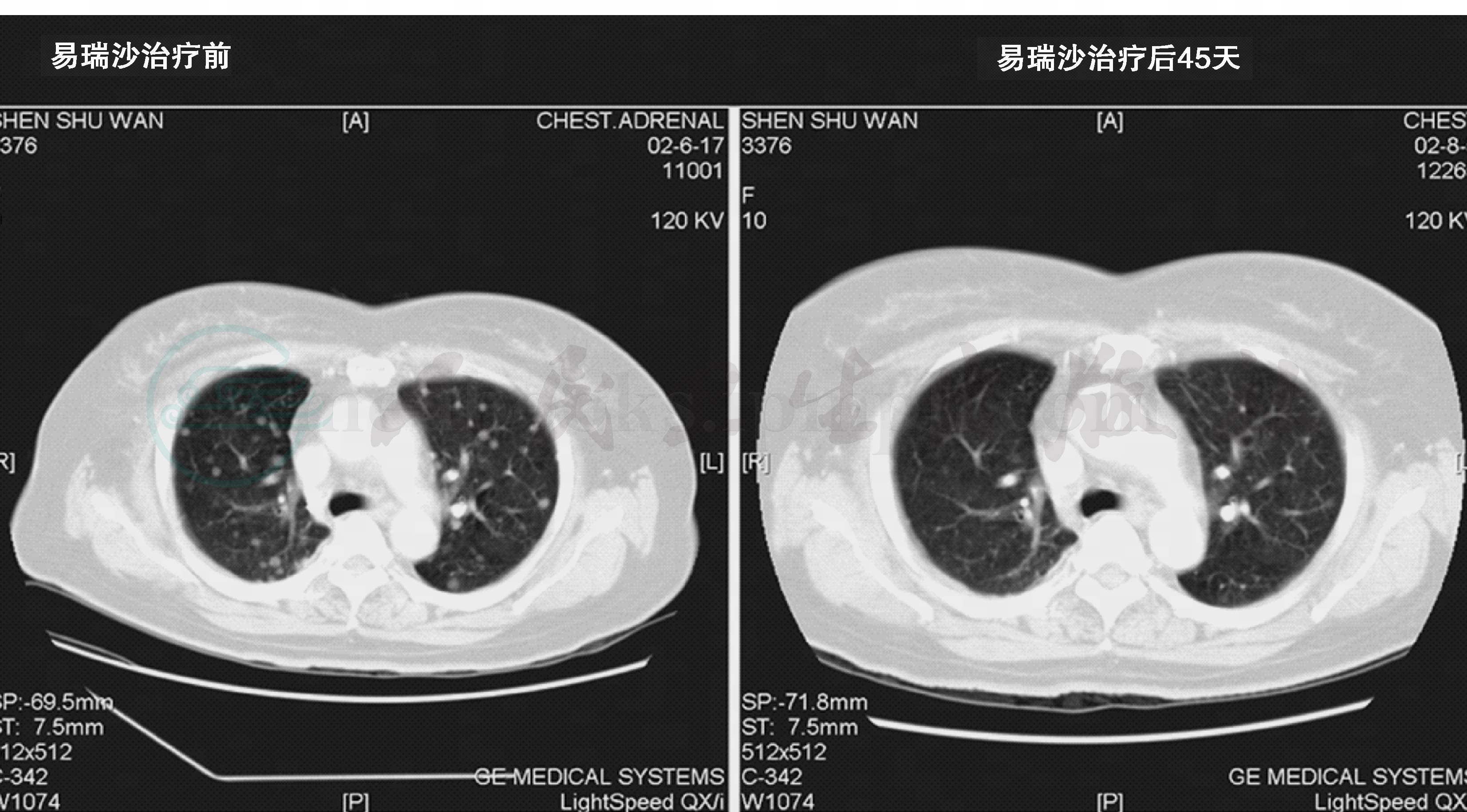

单纯的或完全性的细支气管肺泡癌(purebronchioloalveolarcarcinoma,pureBAC)是一种极其惰性、生长缓慢的类型(约占所有肺癌的4%),预后良好,五年生存率接近100%;而弥漫性细支气管肺泡癌则往往源于多原发肺腺癌合并不同比例BAC成分,以往被认为是一种预后不良的肺癌。直至20世纪末,传统定义的弥漫性细支气管肺泡癌作为一种不治之症,从咳嗽大量白色泡沫样痰,最终发展至弥散功能障碍而缺氧窒息,肿瘤专科医生对其爱莫能助。弥漫性BAC对化疗放疗均不敏感,肺移植在其中的作用仍需时间的进一步验证,而自从小分子表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(epi‐dermalgrowthfactorreceptor‐tyrosinekinaseinhibitor,EGFR‐TKI)问世之后,给这部分患者带来了生机。图4为国内2001年较早期获益于EGFR‐TKI的一例女性、非吸烟、双肺弥漫性BAC伴EGFR21外显子L858R点突变的患者,服药45天后双肺多发病灶达完全缓解(completeremission,CR),两年后虽然出现继发性耐药并进展,但随访至2008年9月仍存活。

图4 弥漫性细支气管肺泡癌患者服用gefitinib45天后达完全缓解