英文名称 :acute intussusception

肠套叠是指一段肠管套入与其相连的肠腔内,并导致肠内容物通过障碍。有原发性和继发性两类。原发性肠套叠多发生于婴幼儿,主要为回肠末段套入结肠的回-结型或回-回-结型肠套叠,原发性小肠套叠少见。

急性肠套叠的病因和发病机制有多种学说,多与肠道功能异常、小肠黏膜淋巴滤泡增生和内分泌因素有关。

(一)饮食改变

肠套叠发生的月龄正是婴幼儿添加辅食或断奶之际,婴幼儿肠道不适应所改变食物的刺激,可导致肠痉挛和肠蠕动异常,从而导致肠套叠。

(二)解剖因素

婴幼儿肠套叠中回盲型约占95%,提示此病的发生与回盲部局部解剖因素有关。有人通过对新生儿尸体进行解剖发现回、盲肠直径之比为1∶1.43,而成人为1∶2.5,提示回、盲肠发育速度不同可能导致肠蠕动功能失调。婴幼儿回盲部游离度大,约90%回盲瓣呈唇样凸入盲肠长达1cm以上,加上该区淋巴组织丰富,受炎症等刺激后易引起水肿、肥厚,蠕动时易牵拉肠管形成肠套叠。

(三)病毒感染

一般认为,肠道病毒包括轮状病毒、腺病毒等,病毒感染后,末端回肠黏膜下淋巴结增生是导致肠套叠的主要原因。患儿常有上呼吸道感染先兆,为此学说提供了佐证。

(四)促胃液素增高

多项研究表明,急性肠套叠患儿的血清促胃液素值显著高于正常儿。它是一种胃肠动力的促进因子,是肠套叠发生的内分泌因素。

(五)其他

在腹型过敏性紫癜患儿,黏膜下的血肿是导致肠套叠的病因。肠道炎性病变,如肠炎、菌痢等腹泻导致肠蠕动增加,肠寄生虫及其毒素的刺激产生痉挛,肠蠕动功能节律紊乱引起肠套叠。儿童手术后的小肠套叠可以发生在腹部和胸腔手术后。

1. 回盲型

回盲瓣是套叠的头部,回肠末端、盲肠、阑尾也翻入结肠内,此型最常见,占50%~60%。

2. 回结型

末段回肠穿过回盲瓣进入结肠,盲肠和阑尾一般并不套入,占20%~30%。

3. 回回结型

回肠先套入远端回肠内,再整个套入结肠内,形成一种回回结型复套,占10%~15%。

4. 小肠型

即小肠套入小肠,包括空空型、空回型、回回型,占6%~10%。

5. 结结型

即结肠套入结肠,文献报道有乙状结肠套入直肠的病例。此型少见,占2%~5%。

6. 多发型

有两个以上的肠套叠。

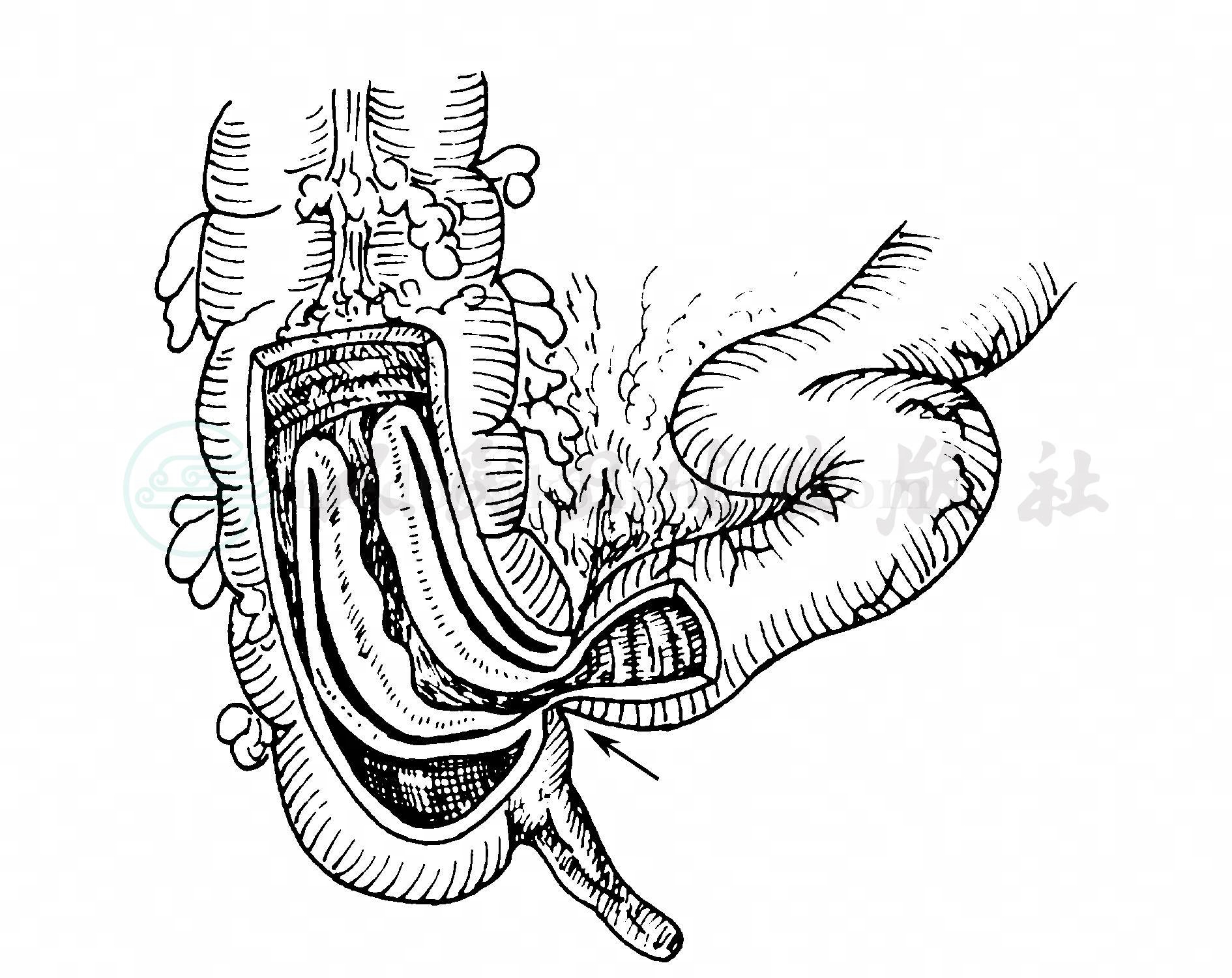

一般是近端肠管顺行套入远端肠管,远端逆行套入近端罕见。简单肠套叠由3 层肠壁组成,外层与中层以黏膜面相接触,中层与内层则以浆膜面相接触。套叠部位可发生在结肠、回肠、空肠,以回盲型最多见,即回盲瓣是套叠的头部,回肠末端、盲肠、阑尾也套入结肠内,占50%~60%(图1)。

图1 肠套叠的病理改变

肠套叠初期肠管和系膜静脉受压,组织充血水肿,黏膜细胞分泌的大量黏液进大肠腔内,与血液和粪便混合呈果酱样便排出。而后肠壁水肿加剧,动脉血流逐渐停止,肠壁发生缺血坏死。

根据临床表现、体征作出初步诊断,根据需要选择如下检查:

1.超声检查

为肠套叠的首选辅助检查方法,套叠部位超声呈现一实质性团块,横切面时表现由多层叠肠壁形成的同心圆”征,纵切面时呈“套筒”征。超声波下水压灌肠复位可减少患儿放射损害,应该推广。

2.空气灌肠检查

空气灌肠检查肠套叠,具有诊断及治疗复位的双重临床意义。以空气灌肠器做结肠注气,压力为6~8kPa,在电视透视下由肛门缓慢注入空气,套头部位可见典型杯口状影。在空气压力的推进下,肠套叠逐渐逆向复位。复位成功的表现为杯口状影在回盲肠部位突然消失,可见大量气体进入小肠。

3.钡灌肠检查

为传统诊断治疗方法,因操作繁复,仅个别医院仍在使用。

1.空气灌肠复位

小儿肠套叠的首选治疗手段为空气灌肠复位,24小时以内及时诊断和治疗,复位成功率高于90%。不具备空气灌肠条件的医院可采用钡剂灌肠复位,疗效接近。

2.手术治疗

空气灌肠复位失败或发病超过24小时,腹胀明显,病情危重的患儿应及时手术治疗,在开腹直视下挤压肠管复位,已发生肠坏死者酌情行肠切除吻合术或肠造瘘手术。

反复发作的肠套叠特别是年龄大于2岁的患儿,要警惕由肠管器质性病变引发的继发性肠套叠,必要时需重复腹部B超,腹部CT、MRI及全消化道造影有助于诊断。继发性肠套叠均应手术治疗。

绝大多数病儿预后良好。但气灌肠未能复位或不适宜气灌肠复位者病死率约为1%~3%,本病总病死率0.1%。