英文名称 :congenital microtia

先天性小耳畸形是一种发病原因不明,以耳廓先天发育不良,常伴有外耳道闭锁、中耳及颌面部畸形为特点的先天性畸形,是继唇裂、腭裂之后最常见的面部畸形。

发病率因种族不同而差别较大,国外文献报道的发生率为1/20000~1/6000,一般认为在1/7000左右。在我国,据统计先天性小耳畸形发生率4000∶1,男女发生比例为2∶1,发生在右侧、左侧和双侧的比例为5∶3∶1。近年来虽然国内外没有进行大规模小耳畸形发病率的调查报告,但多家研究机构的调查显示,先天性小耳畸形的发病率有所增加。

小耳畸形综合征按耳廓发育情况可分为三度:

Ⅰ度:耳廓各部分尚可辨认,有小耳甲腔及耳道口,只是轮廓较小,耳道内面常为盲端。

Ⅱ度:耳廓多数结构无法辨认,残耳不规则,呈花生状、舟状和腊肠状等,外耳道常闭锁。

Ⅲ度:残耳仅为小的皮赘或呈小丘状,或者仅有异位的耳垂。

耳廓完全没有发育,局部没有任何痕迹的称为无耳症,极为罕见。

1.传统手术方式

1959年Tanzer应用雕刻的肋软骨作为耳支架行外耳再造方法修复了大批的小耳畸形患者,并对以往方法进行了改进,分期进行外耳再造。20世纪80年代以后,Brent的自体肋软骨分期外耳再造方逐渐趋于成熟,在耳再造整形中占有重要地位,得到了世界同行的认可。传统的Tanzer—Brent分期手术分三期或四期进行。第一期手术:从对侧胸壁切取肋软骨,雕刻形成耳廓支架后埋植于乳突区皮下;第二期手术:耳垂移位,将其移到合适的位置,有的术者将这一期手术与第二期手术合并进行;第三期手术:从颅侧壁掀起耳廓并使其达到合适的位置,耳后皮肤缺损区以游离中厚皮片植皮;第四期手术:耳屏、外耳道口再造及耳甲腔再造,再造耳修整。

2.皮肤软组织扩张器法耳廓再造术

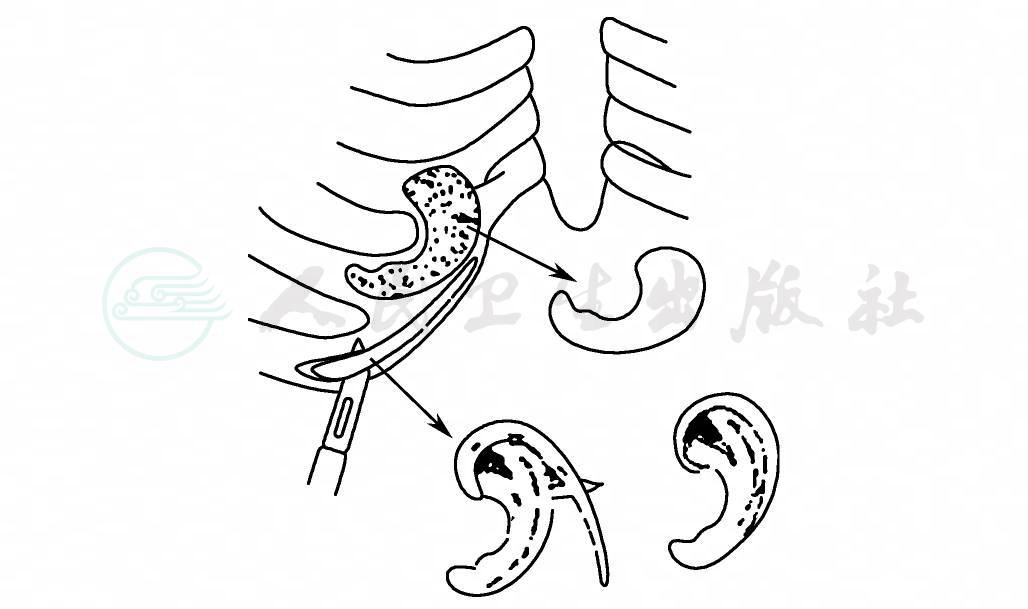

随着经验的积累和技术的不断进步,目前在耳后乳突区埋置扩张器已很少出现并发症,经扩张后的乳突区皮肤变得很薄,使再造耳的轮廓显现的很清楚,另一方面,耳后皮肤在扩张过程中实际上也起着皮瓣延迟的作用,在行耳廓再造时这一蒂在前的皮瓣的血运更为可靠,目前国内庄洪兴等采用该方法进行耳再造,取得了较满意的临床结果。第一期为扩张器埋置:选择50ml或80ml肾形扩张器,埋置于残耳后乳突区皮下,术后8~10天开始进行注水,常规每周注水3次,每次注水5ml,注水总量为60~90ml左右,待注水结束后,维持扩张1个月,接着可行二期手术;第二期为组织扩张器取出和自体肋软骨支架植入:取第6、7肋软骨做基座,第8游离肋软骨做耳轮,根据健耳胶片模型或健耳镜面数码图像,整体雕刻耳支架,将雕刻好的支架放置于扩张皮瓣和皮下筋膜瓣之间再造外耳廓形态;第三期为耳屏再造、耳甲腔加深以及对于二期手术后位于耳垂皮瓣与再造耳廓结合部位局部的小切迹进行修整。

这种皮肤软组织扩张器三期法耳廓再造术的优点是避免了二期法后需在再造耳廓耳轮上反复拔除头发的弊端,同时皮肤扩张后皮瓣充足,再造耳廓皮肤较薄、逼真,表面结构显现的更为细致。

3.耳廓再造术中需要注意的技术细节

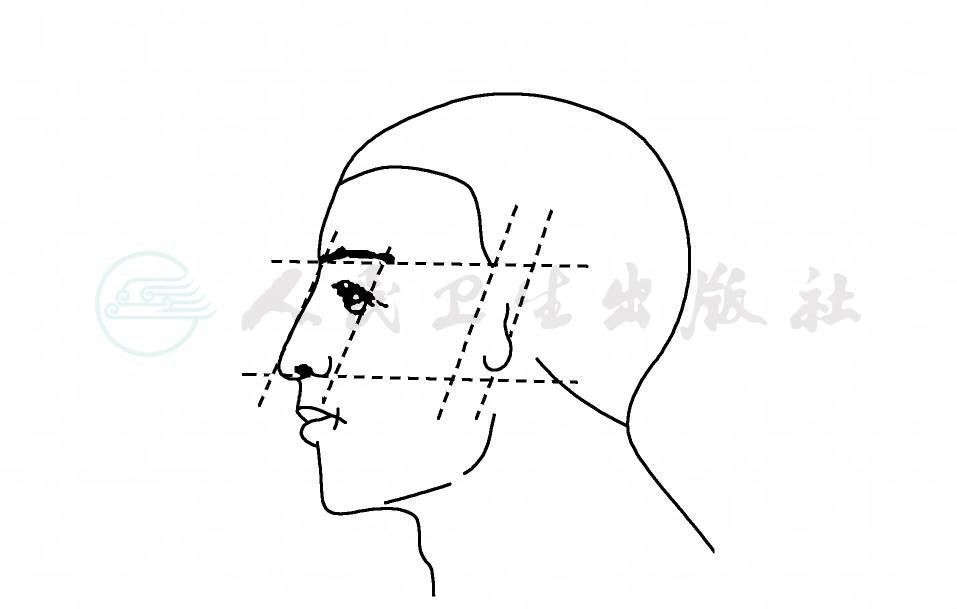

耳解剖轮廓结构复杂,具有耳甲腔、耳甲艇等多个三维解剖标记名词。耳廓三维框架的雕刻难度较大,同时耳廓的大小、方位及其三维定位在外耳再造中须充分体现,因此耳廓再造有很大的挑战性。Nakai提出了有关耳廓再造的标准:①正确的位置和大小;②耳颅角基本对称,但应略小于健侧;③再造耳廓形态逼真;④心理因素的影响,要让患者感到再造耳廓是自己的;⑤再造耳的长期稳定性(图1,图2)。

图1 平行四边形法确定患侧耳廓位置及大小

图2 肋软骨雕刻耳支架示意图