英文名称 :spinal dural arteriovenous fistulas

硬脊膜动静脉瘘(spinal dural arteriovenous fistulas,SDAVF)是指发生在硬脊膜上的异常动静脉分流,动静脉瘘可通过根静脉向脊髓表面引流,导致脊髓静脉高压和严重的神经功能障碍。过去的分型中将其列为脊髓动静脉畸形Ⅰ型。目前认为该病与硬脑膜动静脉瘘类似,属于获得性疾病,而非先天的发育畸形。该病占脊髓血管异常病变的35%左右,但以往由于对该病认识不足,很多病人被误诊、误治,造成不可挽回的后果。目前如果能做到早期诊断和早期治疗,几乎所有病人均可完全治愈。

供血动脉一至数根,静脉反向引流至脊髓。病变位于髓外增厚的硬脊膜内,血流速度缓慢。受累的腰髓及圆锥均匀增粗。也可有整个脊髓弥漫性增粗。常伴有硬膜外正常的引流静脉消失及脊髓引流静脉紊乱。

根据引流路径不同可分为两种亚型以及这两种亚型的混合型:

(1)动静脉短路,血液向脊髓髓质静脉及软脊膜旁静脉丛引流。

(2)动静脉短路,血液向硬膜外静脉、肋间静脉腰静脉等椎静脉丛引流。

硬膜AVF是最常见的脊髓血管病,大概占65%~80%,男性多见,病变多见位于脊髓胸腰段,以T7~T9最常见。

硬膜AVF占脊髓AVM的55%~80%,好发于男性,男女发病率之比为7∶1,多于40岁后发病,出现症状的时间平均为60岁,范围28~83岁之间,以中老年男性多见。该病目前被认为是一种后天获得性疾病,多发生在下胸段和腰段,其中T7、T8、T9是最常见的病变节段。85%的病变在T6以下。

本病最常发生于胸腰段脊柱,通常在T5和L3之间。受累的腰髓及圆锥均匀增粗,也可有整个脊髓的弥漫增粗。这些表现是非特异性的,也可见于脊髓的炎症、脱鞘及新生物。软脊膜静脉的扩张是诊断硬脊膜动静脉瘘的特征,它们最常位于脊髓背侧面,在T2WI上表现为高信号脑脊液内的流空影像。必须仔细区别真正的流空和由脑脊液搏动引起的伪影,尤其是在这些静脉相对较小,血流较慢的情况下。此时,静脉血流可能表现为等信号甚至高信号。在Gd-DTPA增强后的T1WI上,这些慢血流的静脉可能表现为高信号区(图1、2)。少数情况下,MR可能是正常的或仅显示脊髓信号异常而无扩张的软脊膜静脉。

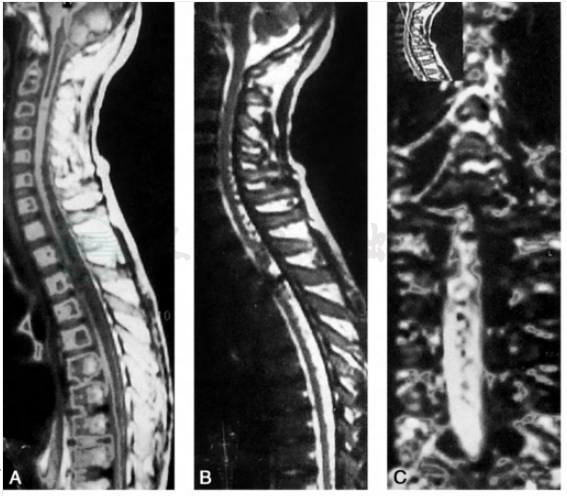

图1 硬脊膜动静脉瘘

A、B.矢状位T1WI、T2WI;C.冠状位T2WI相当于C5~T5椎体水平脊髓背侧蛛网膜下腔内,示有多处圆形或小片状低信号区,脊髓萎缩变细;D、E.轴位T2WI圆或弯曲线状低信号病变,大部分位于硬膜下,部分位于髓内

图2 硬脊膜动静脉瘘

A、B.矢状位T1WI、T2WI,相当于T10~L1椎体水平脊髓及蛛网膜下腔内可见点、线状高或低信号区;C.增强后矢状位T1WI,相当于T10至L5水平椎管内沿圆锥马尾走行方向上可见斑点或纡曲线状高信号区;D.冠状位及E~G.轴位T1WI Gd-DTPA增强后示脊髓内不规则强化

很少情况下,位于后颅窝的软脑膜或硬脑膜的动静脉畸形可能使脊髓的软膜充血,导致静脉高压性脊髓病。在这种情况下,MR可发现脑干和颈髓的信号异常。

MRI中T2WI可发现脊髓内高信号和软脊膜旁静脉丛的血管流空效应。有80%的脊髓肿胀可在T2WI完全表现为异常高信号区,并且与神经症状的严重程度有关;

MRA可以100%显示软脊膜旁静脉丛,与DSA确诊该病的水平一致。

脊髓造影可区别脊髓肿胀和脊髓软化灶,有75%的病例被均匀强化,其中有一半为高度强化,一半为中度强化;14%呈不均匀强化;11%不强化,由于存在软脊膜旁静脉丛,使得脊髓边缘变得模糊不清。

该病一旦确诊,均应尽早治疗。治疗目的是消除动静脉瘘的血液分流或单纯阻断动静脉瘘向脊髓的引流,以消除脊髓的静脉高压,并保护正常的脊髓供血动脉和引流静脉。治疗方法有手术、栓塞两种方法。术后病人神经功能的恢复主要取决于术前功能障碍持续的时间和程度。不论是手术还是血管内治疗,如果治疗及时,多数病人在术后均可能有明显的症状改善或痊愈,许多截瘫的病人,也有恢复的可能。如延误治疗,尤其是当病人已经出现不可逆性脊髓损害时,预后很差。

1.手术治疗

安全可靠。手术方法包括瘘口切除和单纯切断瘘口向脊髓引流的根静脉两种方法。切不可将脊髓表面迂曲扩张的静脉误认为是异常的畸形血管团而切除,这样会因加重静脉高压而带来灾难性结果。

(1)单纯切断瘘口向脊髓引流的根静脉:由于该病致病机制为瘘口向脊髓静脉引流,因此单纯切断瘘口向脊髓引流的根静脉,可以达到治疗目的。该方法操作简单、有效,而且没有损伤神经根和正常脊髓供血动脉的危险,是目前首选方法。手术在瘘口水平打开椎板,在蛛网膜下腔辨认动脉化的引流静脉,对照影像学资料,避免与根动脉混淆,在引流静脉离开硬膜处用双极电凝烧灼、切断。有人建议可以在硬膜和静脉丛之间阻断该静脉数分钟,观察充盈的髓周静脉是否由红变蓝及塌陷,但由于这些血管已经扩张甚至动脉化,因此该方法不能作为判断是动脉还是静脉的依据(图3)。

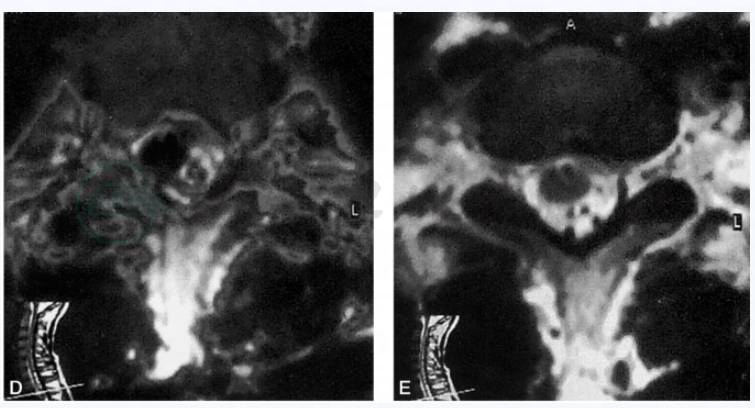

图3 胸段硬脊膜动静脉瘘手术治疗

A. MRI显示脊髓背侧表面异常迂曲的血管影;B. DSA显示胸段硬脊膜动静脉瘘;C.手术中显示硬脊膜动静脉瘘向脊髓表面引流的静脉;D.手术后,DSA显示硬脊膜动静脉瘘不再显影

(2)瘘口切除:可彻底根除病灶。但由于瘘口往往位于胸腰段神经根袖套处,需切除部分硬膜,术后需严密缝合以防止脑脊液漏,操作较复杂,而且切除该部位瘘口有可能损伤有重要功能的神经根,更重要的是,如果瘘口的供血动脉与脊髓前动脉共干,完全切除瘘口将影响脊髓正常的供血,因此对兼有硬膜外引流且瘘口的供血动脉与脊髓前动脉没有共干的病人才考虑行瘘口切除手术。

2.栓塞治疗

是通过血管内插管的方法,将微导管插至瘘口近端,选择永久性栓塞材料,将瘘口闭塞。栓塞材料常选择氰基丙烯酸正丁酯(NBCA),近年,ONYX栓塞报道,要求将瘘口及近端少部分静脉一并栓塞,以避免瘘口再通。用胶栓塞往往较难掌握栓塞的范围,如果栓塞过少,只栓塞供血动脉近段,或瘘口栓塞不全,则容易复发,如果栓塞过远,栓塞了过多的引流静脉,则可能会加重静脉高压。骶段的血管较密集,栓塞后较其他部位更容易复发,因此在栓塞骶段瘘口时要将引流静脉多栓塞数公分以防止复发(图4)。微粒栓塞复发率很高。

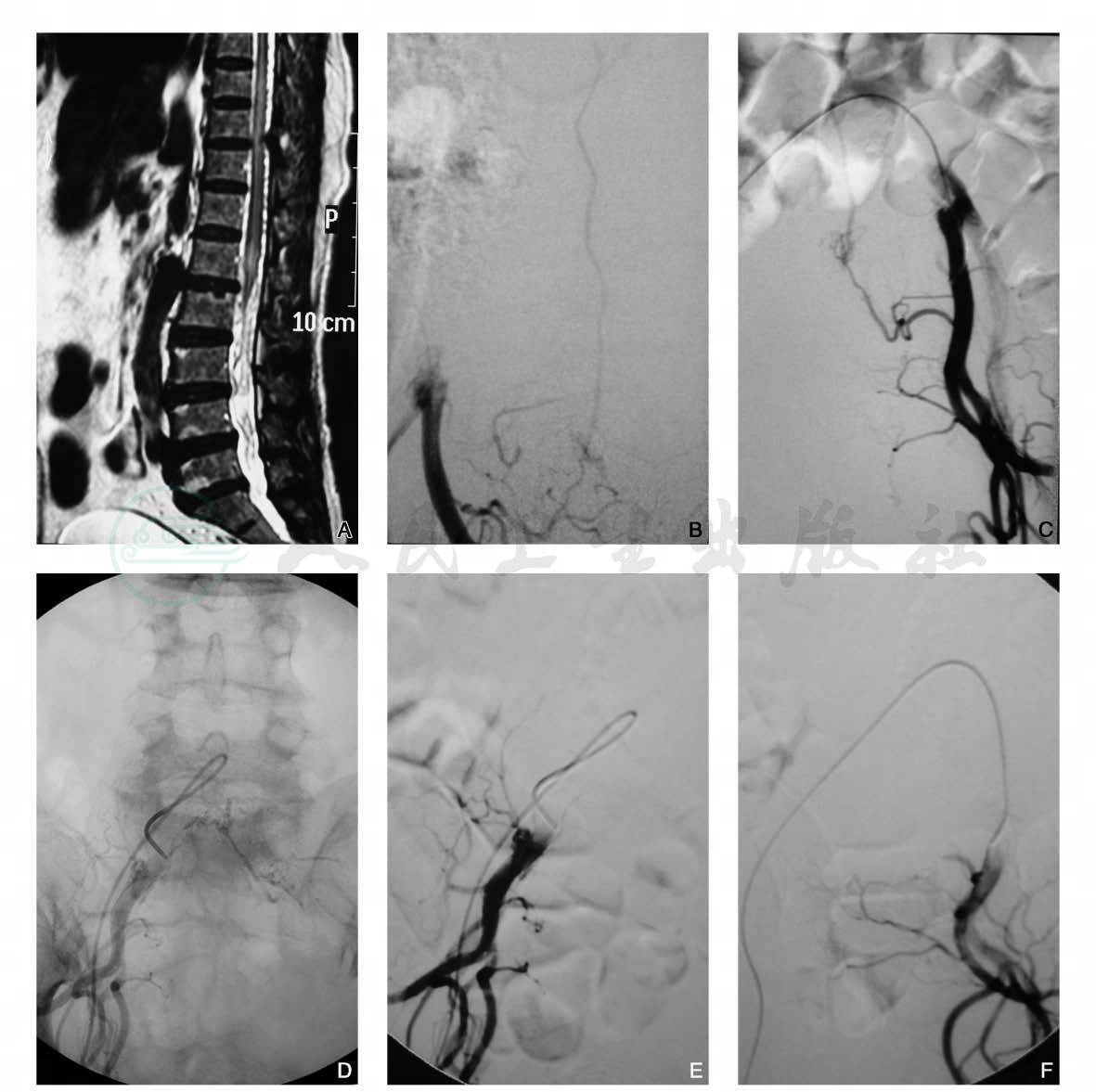

图4 骶段硬脊膜动静脉瘘栓塞治疗

A. MRI显示下胸段及腰段椎管内有异常迂曲的血管影;B.右髂内动脉造影显示骶段硬脊膜动静脉瘘;C.左髂内动脉造影显示相同病变显影;D.以液态胶栓塞治疗后,显示胶铸型情况;E.栓塞后右髂内动脉造影显示瘘口不再显影;F.栓塞后左髂内动脉造影显示瘘口不再显影

栓塞前应注意供应瘘口的动脉和脊髓前动脉是否共干(占5%~15%),如果发现共干,则栓塞视为禁忌而应改行手术切断引流静脉。由于瘘口血流相对正常供血动脉的血流量高,这种共干现象可能被忽视,因此如果血管造影检查时,如果在瘘口附近未发现脊髓前动脉显影,更应注意是否有共干可能。

3.对手术治疗和栓塞治疗的评价

手术治疗简单、安全、可靠,目前很多学者将手术治疗作为硬脊膜动静脉瘘的首选方法。但手术治疗创伤较大、需要术中或术后再次血管造影验证治疗效果,而且手术治疗不能像栓塞治疗那样可以在血管造影诊断后连续进行。栓塞治疗创伤小,而且可以在脊髓血管造影明确诊断后连续进行,这样对由于血栓形成而导致的症状突然加重或由于血管造影导致症状突然加重的病人,可以争取时间尽快消除脊髓静脉高压,防止出现不可逆损害。栓塞治疗尤其适用于多瘘口、不能耐受手术、症状突然加重和造影后症状加重的病人。栓塞治疗的病人出现插管不成功、栓塞不全和栓塞后复发的比例较高,对于插管失败或栓塞不全或栓塞后复发的病例可改行手术治疗。

多数学者建议,手术或栓塞治疗后应常规采用抗凝治疗,但也有人建议对于脊髓静脉高压严重的病例,如有硬脊膜动静脉瘘的引流静脉向下方引流等,在治疗后才行抗凝治疗。

不论手术还是栓塞在治疗后都需要有很好的随访,多数病人在治疗后第一天或数周内即可能有明显的症状好转。如果病人在术后症状恢复不明显甚至加重,均需行造影检查,明确有无瘘口闭塞不全或再通等。