英文名称 :idiopathic scoliosis

中文别名 :原发性脊柱侧弯

脊柱侧弯是指脊柱的一个或数个节段在冠状面上偏离中线向侧方弯曲,形成带有弧度的脊柱畸形。通常伴有脊柱的旋转和矢状面上生理性前凸和后凸的增加或减少。脊柱侧弯在早期不仅引起外观畸形,还将影响心肺等脏器的功能,有的还可影响脊髓和神经功能。脊柱侧弯未经治疗,在晚期还会因脊柱两侧的负重应力不平衡,较早地发生椎管狭窄等脊柱退变性疾病,产生胸腰背痛等症状。特发性脊柱侧弯(idiopathic scoliosis)又称原发性脊柱侧弯,约占脊柱侧弯的75%~85%,其病因至今尚未完全清楚。

特发性脊柱侧弯症的病因至今未明。许多学者分别从骨骼肌肉系统、内分泌系统、神经系统及基因分子等方面进行了大量研究。

1.遗传因素

遗传因素是特发性脊柱侧弯病因学的一个重要方面,被广泛认可,但其遗传模式仍有争议。

2.骨骼肌肉系统

许多年来,人们一直设想椎旁肌的病变可能是导致特发性脊柱侧弯的原因。特发性脊柱侧弯患者存在两种椎旁纤维,Ⅰ型为慢抽搐纤维,Ⅱ型为快抽搐纤维,患者Ⅱ型纤维减少了。到目前为止,骨骼肌异常的病因学仍无确切答案。

3.生物力学因素

生物力学因素在脊柱侧凸中起着重要作用,任何造成脊柱生物力学改变的因素均可能导致侧凸,如骨盆倾斜影响脊柱稳定及腹肌系统较弱不能支撑脊柱所造成的侧凸。根据骨密度测量资料,有学者认为较差的骨质可能是造成侧弯的原因。但这方面的生物力学问题对特发性脊柱侧弯的影响还缺乏研究。目前尚无有力证据证实某一生物力学因素是特发性脊柱侧弯的确切病因。

4.中枢神经系统

有学者发现脊柱侧弯患者对冷热试验有异常眼球震颤,提示前庭核异常。水平或侧方凝视麻痹对称综合征常合并特发性脊柱侧弯。中枢神经缺陷学说很难解释许多特发性脊柱侧弯患者具有超出一般的运动能力。

5.内分泌系统

①生长激素;②褪黑素;③5-HT;④钙调节蛋白。

特发性脊柱侧弯的病因虽然有众多研究,但仍未有令人信服的确切结论。

影响脊柱侧弯的自然因素很多。对于骨骼还没有发育成熟的青少年患者来说,主要有两方面:脊柱的生长潜能和侧凸本身的相关因素。生长潜能的因素包括四个方面:年龄;女孩的初潮年龄;Risser征和性别。年龄越小,侧凸越容易发展;女孩在初潮之前最容易发展;Risser征越小,越容易发展;同样的度数,女孩比男孩更容易发展。侧凸本身的因素又包括两个方面:侧凸的类型和侧凸的大小。双弯比单弯更容易发展;侧凸度数越大更容易发展。

根据年龄可分成三型:

(1)婴儿型:出现于4岁以下。此型特点为半数以上发生在3岁以前,主要在胸椎。56%左右为男性,92%向左侧凸出。

(2)少儿型:年龄在4~10岁之间。在此年龄组中,病儿生长发育较旺盛,脊柱侧弯发展速度较快。此型脊柱侧弯多凸向右侧,女性多见,男∶女=1∶8。

(3)青少年型:年龄在11岁至骨发育成熟之间,是手术治疗最佳年龄阶段。如侧凸发展快,每年加重超过5°时,应尽快手术治疗。

1.脊柱的变化

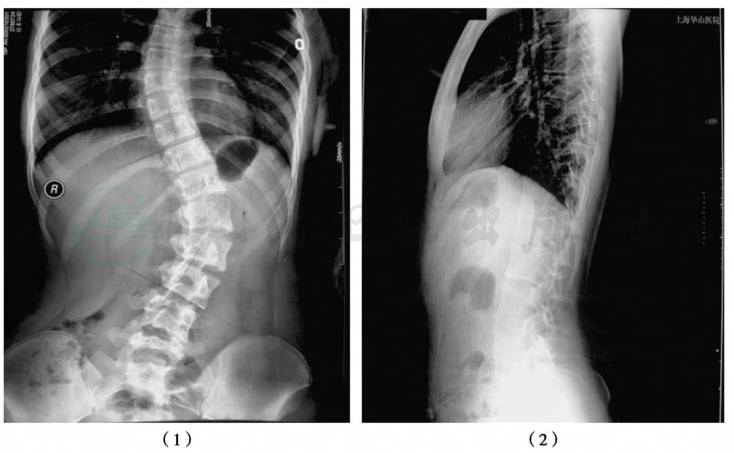

X线显示椎体呈楔形变,楔形变既可发生于左右侧,也可发生于前后方。左右楔形变造成侧凸,前后楔形变造成后凸畸形,常见两者同时存在,形成侧后凸。椎体在凸侧增大,向凹侧旋转(图1),凸侧的椎弓根随之增长,同侧的横突和椎板也随之隆突,使胸腔的凸侧变狭窄。棘突偏向凹侧,凹侧的椎弓根变短,椎管变成凸侧边缘长而凹侧边缘短的三角形。脊髓不位于椎管的中央而是偏向凹侧。

图1 脊柱侧凸的X线改变

2.椎间盘的变化

椎间盘在凸侧变厚而在凹侧变薄,也呈楔形变。髓核向凸侧移位,纤维环的层次凸侧厚而凹侧薄。

3.肋骨的变化

椎体旋转同时伴有肋骨的隆起。凸侧胸腔变窄,凹侧胸腔增宽,凹侧肋骨向前方移位。凸侧肋间隙变宽而凹侧变窄。肋骨本身也有变形,不为扁形而为三角形。在凸侧胸廓前面因旋转畸形而偏低,凸侧胸廓前面隆突。

4.肌肉、韧带的变化

肌肉韧带的变化不很显著。在深层的肌肉中,有些附着于横突的小肌肉有轻度的瘢痕挛缩现象。

5.内脏的变化

主要是心肺因胸腔变形而受压迫。

1.X线摄片检查

X线检查最为重要,借助X线片可帮助区别侧凸的原因、分类以及弯度、部位、旋转情况、骨龄、代偿度等。常规X线片应包括站立位的脊柱全长正、侧位摄片。球管到脊柱的投射距离为2m。下段包括双侧腰骶关节及髂骨翼,上段包括几个下颈椎。

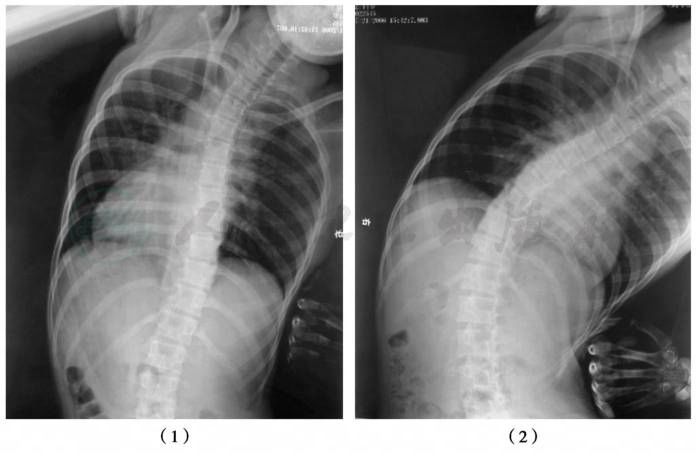

1)摄仰卧位侧弯位片(bending位片)可判断侧凸及旋转可自行校正的度数。首先固定骨盆,使脊柱尽量弯向凹侧,然后向凸侧弯,分别摄前后位X线片(图2)。

图2 bending位片

(1)仰卧位侧弯位片(bending位片,弯向凹侧);(2)仰卧位侧弯位片(bending位片,弯向凸侧)

2)牵引位摄片:让患者平卧X线台上,做头颈部与双下肢的反向牵引,摄正侧位X线片,用此片与站立位片相比较,相差的角度即为校正度。

3)特殊体位的X线片:由于弯度大,椎体重叠,不能看清脊椎的结构变化,有时连椎间盘也看不清,一般平片会掩盖许多先天性畸形。用Stagnara投射法常可清晰区别先天性或特发性侧凸。在摄片之前,先透视下旋转患者,取看到脊椎最清楚时的旋转位置摄片,所得X线片更为清楚。此法经常应用。

4)侧位片:可以看出后凸畸形或前凸畸形。对发现半椎体、先天性分节不良均极重要。

5)特殊造影:许多特发性侧凸,不但脊椎有畸形,脊髓本身也常有改变。脊髓造影可以发现脊髓纵裂、骨赘形成、椎管狭窄等。对有截瘫的患者,脊髓造影更为重要,可以显示部分或全部梗阻及脊髓受压部位和压迫程度。

6)对X线片的阅读和判断

A.凸侧向哪一边就称为该侧侧凸:如凸向右侧,定名为右侧凸。特发性脊柱胸侧凸一般凸侧向右,如为左侧凸则可能有脊髓空洞症或先天性脊柱病变。

B.上、下端椎:如主弯的凸侧向右,凸侧椎间隙变宽;上方为代偿性弯曲,其凸侧椎间盘也变宽;两段弯曲移行处椎间盘间隙较平行,其下方紧邻椎体为移行椎,此移行椎则称为上端椎,这是主弯曲线的上端。同样也有一移行椎在其下方的椎间隙双侧等宽,这个脊椎定名为下端椎,上端椎和下端椎之间为主侧凸曲线。

C.侧弯顶点:侧弯中段最突出的脊椎或椎间盘定名为顶点,为侧凸之顶椎。根据顶椎位置,给侧凸定名:原发性弯曲的顶椎位于颈1~6者称为颈段侧凸,位于颈7~胸1为颈胸侧凸,位于胸2~11者称为胸段侧凸,下部为腰段侧凸,或胸腰段侧凸。

D.原发侧弯:即主弯,应和继发性侧弯或代偿性侧弯区别:①一般最常见和弯度最大的弯曲是原发性的;②向侧方弯曲最大,牵引位照相时变化最小的是原发性弯曲;③如果X线片上有3个弯度,一般中间的一个是主弯;④如果有4个弯曲,其中部的2个称为双原发性弯曲;⑤凡是椎体有旋转的,旋转中心部位的弯曲为原发性,代偿性弯曲的脊椎,一般椎体没有旋转;⑥原发性弯曲不可能因为被动倾斜或体位变更而变直。代偿性弯曲则很容易因体位变化而改变弯度。

E.脊柱侧弯各曲线的测定方法:常用的方法有两种,即Cobb法和Ferguson法。前者为国际通用,后者少用。Cobb法:首先在X线正位片上确定主弯的上端椎和下端椎,在上端椎的椎体上缘划一平线,同样在下端椎椎体的下缘也划一平线。对这两横线各做一垂直线,这两个垂直线的交角就是Cobb角,用角度尺精确测定其度数。有时,由于椎体重叠,椎体边缘很不容易划出,可用骨密度较高的双侧椎弓根下缘的连线作为标准划线。Cobb角用于术后和随诊X线片时,必须用同一上端椎和下端椎来划线才能作比较。

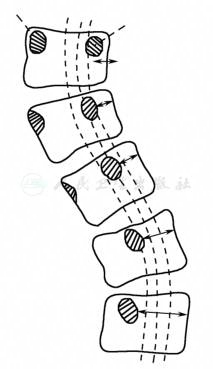

F.椎体旋转度的测定(Nash-Moe法):在脊柱侧弯中病变中心的椎体常有不同程度的旋转畸形。根据双侧椎弓根的位置可以分成5等。零度即阴性者,双侧椎弓根的位置正常;最严重者为4度,即右侧椎弓根旋转到椎体中线的左侧;如右侧椎弓根正位于椎体中线上则为3度(图3)。

图3 椎体旋转度的测定(Nash-Moe法)

从上向下依次为0°~4°

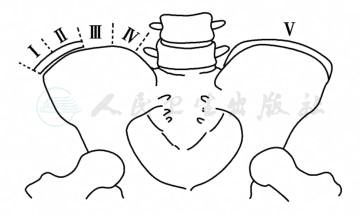

G.骨龄:治疗时必须知道骨骺是否继续生长,与骨龄有关。女孩骨生长发育成熟期为16.5岁,男孩则要比女孩多15~18个月。因此,要摄左手及腕的X线片,观察骨骺(特别是三角骨是否闭合)、发育的年龄;摄骨盆片观察髂骨嵴骨骺是否成熟,称为Risser法(征)(图4)。把髂前上棘和髂后上棘的总长度分为四段,由前向后数,前1/4有骨骺出现为1度,前1/2有骨骺出现为2度,3/4者为3度,4/4者为4度,骨骺下方的软骨完全骨化融合者为5度。此处骨骺为全身闭合最晚的一个骨骺,闭合年龄为24岁。如果已经达到5度,说明脊柱骨不再发育了,侧凸畸形也多停止发展。

图4 Risser征

H.侧弯分段诊断:以顶椎的位置,可分为胸段、胸腰段、腰段侧凸及双弯。

2.CT检查

可用来测定椎体旋转,其准确程度超过Nash-Moe法,例如用Nash-Moe法定为0°的,在CT测量上可测出11°旋转。CT是非常有用的检查诊断方法,特别是三维重建。另外,对置入椎弓根钉者CT脊髓造影较MRI更为适合。

3.MRI检查

MRI对脊柱侧弯的椎管内异常可提供清晰影像。有报道最初考虑为特发性脊柱侧弯的,最终经MRI检查为脊髓空洞、Arnold-Chiari畸形、脑干畸形、脊髓积水、脊髓肿瘤、脊髓栓系和脊髓纵裂等。但这些畸形较为罕见,对不典型的特发性脊柱侧弯病例的确定,MRI是有帮助的。对典型的特发性脊柱侧弯而神经检查无异常的青年病例,不一定做MRI检查。

4.云纹照相

用光学云纹照相仪可从体表观察到,哪怕是轻度的脊柱侧弯畸形。

对多数青年特发性脊柱侧弯病例,因其弧度加重的可能性小,一般不需特殊治疗。对弧度有加重危险的或弧度已很重的患者则需治疗。如何选择治疗,应重视生长发育潜能,根据弧度大小、弧度类型、部位、外观和社会因素等考虑。治疗方案包括随访观察,非手术治疗和手术治疗。

1.随访观察

不论患者的生长发育成熟程度,弧度小于25°者一般不需治疗。但需根据患者的成熟度和弧度的大小,决定随访的间隔时间。例如,月经初潮前Risser 0级的病例,最初弧度测量为24°的应每3~4个月复查1次。如弧度有所加重则应佩戴支具;对骨骼日益成熟的患者(Risser 3级以上)因其弧度发展较慢,可延长复查时间(如6个月)。当然计划的观察间隔不一定适合每个患者,复查时间还需因人而异。初次就诊的患者,其弧度的大小可决定复查的时间。一般情况下,生长中的小儿,弧度轻(<20°)可在半年后复查。弧度介于20°~30°者,应每3~4个月复查X线片。若弧度加重5°以上则需要治疗。弧度无发展者,复查的间隔逐渐延长直至骨成熟。

弧度加重超过30°者并不一定都需要治疗,治疗方案取决于青年患者骨骼是否已成熟和弧度的大小。生长活跃的青年患者(Risser-2级),弧度在30°~45°之间,在第一次门诊时即应开始支具治疗。对骨骼很不成熟的患者(Risser 0级,女孩初潮以前)弧度大于25°的也应及时给予支具治疗。大多数在生长中的青年,弧度超过45°~50°的需手术治疗。骨骼虽已成熟,弧度大于50°~55°的患者仍有加重的危险,因此也应该手术治疗。但有例外,即已平衡的小于60°,临床外观尚可接受的可以继续观察,一旦加重仍需手术治疗。

2.非手术治疗

(1)支具治疗

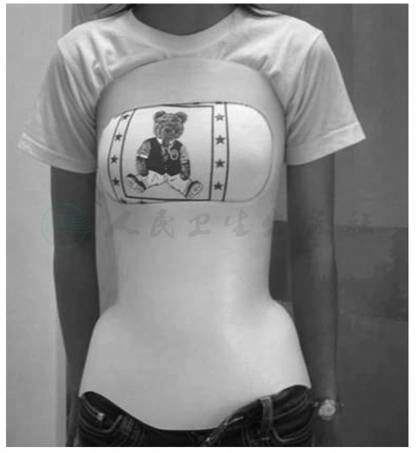

支具治疗仅用于未成熟儿童在生长期间预防弧度加重。对青年患者,Risser 0、1或2级,初诊时其弧度在30°~45°之间或过去的弧度介于20°~30°,又加重5°以上的;患者对侧凸的外观可以接受,并同意佩戴的,可行支具治疗。当前最常用TLSO(胸腰骶支具),但限于侧弯的顶椎在胸7或以下的患者,多数青年特发性脊柱侧弯符合此要求(图5)。

图5 脊柱侧弯TLSO(胸腰骶)支具

支具治疗的禁忌证:①弧度超过45°的青年患者用支具不能控制其发展;②用支具后不能接受的患者;③严重的胸椎前凸患者,因支具内所用的衬垫会加重肋骨变形;④高位胸段或颈胸段侧凸患者;⑤骨骼已成熟的青年患者(Risser 4或5级,女孩月经初潮已过)支具治疗无效。

每日佩戴支具的时间仍欠明确。最早对骨未成熟、弧度有进展的青少年每日要求穿戴Milwaukee支具20~22小时。低轮廓的TLSO支具同样如此,对此有的患者不能合作。后来又有了每日佩戴16小时的方案。有研究证实,部分时间佩戴支具与22小时佩戴支具对控制弧度同样有效。对控制弧度有效的女性患者,在月经初潮后18~24个月、Risser 4级、身高不再增长时停用支具。Herring主张上述情况不宜逐渐减少支具时间而是完全停用。对男性患者,虽然有Risser 4级的成熟情况,弧度超过25°仍有加重趋势。因此,男孩支具要佩戴到Risser 5级。

(2)电刺激治疗

在20世纪80年代初期电刺激和支具均是可选择的疗法。在弧度的凸侧用表面肌肉刺激器,每个夜晚用8~10小时。加拿大还将刺激用的电极植入椎旁肌肉。虽初步报道称经皮刺激治疗有效,但多数报道认为此治疗不能改变自然转归。当今,不再认为电刺激是治疗特发性脊柱侧弯的有用方法。

(3)物理治疗、生物反馈

锻炼的目的是改善脊柱姿态,增加躯干肌力和保持脊柱的柔韧性。无明显证据说明理疗能控制弧度并改善侧凸畸形,同样推拿手法和生物反馈并不能改变脊柱侧弯的转归。

3.手术治疗

手术治疗的主要目的是:减轻侧凸弧度;促使骨融合以防止侧凸加重;防止内脏器官受累及改善患者体形。侧凸弧度的大小是决定手术的主要因素。不论是哪种类型的侧凸只要弧度小于30°,骨骼已成熟,一般不需手术治疗。超过50°且骨骼已成熟的胸段侧弯和双主弯还很有可能加重,几乎均需手术矫正。骨骼已成熟的胸腰椎和腰椎侧凸虽弧度不甚严重但顶椎有明显旋转,躯干偏斜的常会加重。对这类患者,如弧度超过40°~45°者应考虑手术。除了弧度大小以外,患者的外观感觉因素也与是否手术有关。患儿及其家长更注意外表的畸形。不到10%的患者会有背部疼痛,但不应纳入手术指征。

脊柱侧弯弧度分型:需要按特发性脊柱侧弯类型做好术前计划。因为这与选择器械,脊柱融合的长度以及确定前路或后路手术有关。

1993年King-Moe的分类包括五种弧度类型。

KingⅠ型:腰椎弧度超过胸椎弧度3°以上,在仰卧的反向弯曲X线片上胸部弧度的柔韧度超过腰椎弧度。

KingⅡ型:胸椎弧度等于或大于腰椎弧度,反向弯曲的X线片,腰椎弧度的柔韧度好于胸椎弧度。

KingⅢ型:单一胸椎弧度,其下端不跨中线。

KingⅣ型:胸椎长弧,腰5居骶椎中线,而腰4包括在弧度以内。

KingⅤ型:胸椎双弧,胸1向上方弧度的凸侧倾斜(上方弧度在反向弯曲线片上显示为结构性)。

“稳定椎体”系胸椎弧度最下端并由骶椎中线(CSL)可分为二等分的椎体。所谓骶椎中线即由骶椎中心向上划的垂直线。King发现稳定椎体可用来确定所有各类型弧度的融合节段。King建议哈林顿(Harrington)植入器械可止于稳定椎体水平。适度的矫正可获得脊柱的平衡。

2010年提出了新的分型系统。Lenke等以脊柱冠状面、矢状面、轴位三维因素为基础提出了Lenke分型系统。根据冠状面结构性弯的位置进行分型。根据腰弯顶椎与骶骨中线的关系,对腰弯进行修订。最后,又增加了对胸弯矢状面畸形的修订。将侧弯类型、腰弯修订和胸弯矢状位修订三者结合起来,对一个具体侧弯类型进行分析。

4.内固定器械

(1)后路矫治器械

哈林顿器械矫正(Harrington器械):20世纪50年代末期Harrington研究并于1962年首先报道。术中固定钩安置在脊柱后方附件,如关节突下面、椎板或横突上,在弧度凹侧的上下固定钩之间借杠的齿状端施加撑开力。同时在弧度突侧的横突基底部安置较小的多个固定钩,利用丝状杠的螺母起加压作用。由于撑开起主导作用,故有时只用撑开杠而不用加压器械。经过25年的应用,本方法已成为评价其他方法的标准。长期观察只有30%~40%的弧度可以得到矫正。原因是本法只撑开弧度的凹侧而不能达到三维矫正,也不能改善肋骨的驼峰,其次由于撑开力而使脊柱腰椎生理前突消失,脊柱整体变平。此外,本法术后如不用支具保护则稳定性不足,因此术后仍需石膏或支具保护4~6个月使植骨融合坚强,且长期观察大约有40%的撑开杠折断。因此很少用于青年特发性脊柱侧弯。因哈氏系统的缺点,20世纪80年代出现了几种新的器械。

Luque节段器械矫正术:本法是用两根3/16或1/4的不锈钢杠预弯后,以多节段的椎板下钢丝固定在脊柱上。每杠的一端折成90°呈L形,并可预弯成胸椎后突和腰椎前突,椎板下钢丝横向拧紧固定,使弯的脊柱拉向直的金属杠,从而收到矫形效果。用Luque法矫正侧弯术后可不用支具制动,这对麻痹性侧弯,皮肤无感觉的患者可提前离床活动。但由于在椎板下反复送进和抽出钢丝有损伤神经的危险,故不宜作为特发性脊柱侧弯的常规疗法。

Wisconsin节段器械矫正术:本技术是用带纽扣的钢丝穿过弧度内的棘突基底,先从弧度凹侧拧紧哈林顿杠,然后在凸侧拧紧一根Luque L形杠,拧紧钢丝使脊柱拉向直的金属杠从而矫正侧弯。术前可预弯杠以避免术后出现平背变形,术后稳定性较好,可不用支具固定。与Luque法比较,其优点是不用椎板下钢丝,不致损伤神经;操作简易;节省手术时间及植入物的价格便宜。

Cotrel-Dubousset器械矫正(CD器械):20世纪80年代初期由法国医师Cotrel和Dubousset二人设计开发。该器械为多个固定钩系统,借助“去旋转”手法从三维角度矫正脊柱侧弯变形。组装好第一根杠后,进行去旋转,将侧弯的部分弧度转动90°,故在矫正弧度的同时,恢复腰椎生理前突。然后安置第二根杠以加强固定作用。最后在两杠之间加用横向联合装置,从而增加了两杠的强度和抗扭曲的稳定性,术后不用支具外固定。用CD系统提高了特发性脊柱侧弯的矫正效果,同时减少了肋骨畸形。侧弯弧度的矫正率介于48%~69%之间,侧位的脊柱生理弧度接近正常。通常需植骨融合到腰,以防止晚期的平背变形。

Texas Scotish Rite Hospital(TSRH)器械矫正:TSRH于1998年问世,其多个固定钩系统(偶用螺钉)与CD相仿。将固定钩连以光滑的预弯杠,用有眼螺栓的三点钳夹功能将杠与钩固定牢固。固定钩为开口型,杠容易纳入,钩内有一小窝,杠纳入后更加稳定。组装好整套器械以后,即可按需要进行加压,撑开和去旋转以矫正侧弯。本法的矫正效果与CD法近似。

Isola器械矫正:Isola器械20世纪80年代末期用于临床,因器械外观如蝴蝶状,因而得名。设计思想和原理均源于哈林顿,由Asher改良。原理为:追求脊柱的平衡;固定钩置于椎板,横突或椎弓根;节段固定。与CD和TSRH系统的不同是,该系统用腰椎的椎弓根螺钉和椎板下钢丝加强了矫正力和稳定性。有鉴于此,CD和TSRH方法随后也加用了腰椎弓根钉。

新一代后方器械矫正的并发症:由于植入物较多(多个固定钩,双杠和横向连接板等),约1%~10%发生晚期伤口感染。究其原因可能是因植入物之间的微动,产生碎屑异物并在局部出现假膜,局部渗出多为无菌液体,最终导致植入物的松动。伤口内晚期感染还可能是术中植入的低毒微生物所致。植入物失效少见,偶为下方固定钩脱落。一旦发生则弧度加重而需翻修手术,否则将损失矫正效果;后方入路,采用单一杠的方法可致杠折断,故不再推荐(图6)。

图6 后路椎弓根钉系统侧凸矫形

(2)前方矫治器械

Dwyer技术:1965年澳大利亚Dwyer首先开展矫正脊柱侧弯的前路手术。用钛合金制作的韧度很好的丝状钢缆连接椎体上的螺钉,从弧度的突侧拉紧可矫正胸腰段和腰段侧弯。虽设计思想很好,但晚期结果显示植入物不稳定。此方法因钢缆与螺钉的连接部拉紧后不能调整;缺乏放置的稳定性导致植骨块发生假关节的非常多;此外,术后腰椎因植入物的缺陷而导致后突。现已放弃使用。

Zielke前方去旋转脊柱融合技术:1973年德国Zielke按Dwyer的思路,改用一条1/8英寸(1英寸=2.54厘米)丝状杠,从弧度突侧利用一个去旋转-前突(derotation-lordosation)的撑开器矫正侧弯,借螺母在丝状杠上调整和加压;此外,切除椎间盘后植骨,预防术后逐渐产生腰椎后突。胸腰段和腰段侧凸弧度的矫正率可达70%~85%,旋转可消除42%~60%。因丝状杠不够坚强,故术后仍需支具制动。Zielke手术的缺点是假关节发生率仍高达5%~20%。文献中介绍虽强调使用腰椎前凸的措施,但术后仍有2%~8%的腰椎后凸。

胸腰段和腰段实心杠前方矫正:20世纪80年代末期TSRH系统按Zielke的技术理念,改用更为坚强、光滑实心杠纵向连接椎体钉。术后大多数患者弧度得到矫正,植骨融合率也高,而且术后可不用支具制动。矫正方法用直径6.14mm矫形杠,预弯生理前突(与CD技术中的胸段旋转向后相反,腰椎前凸转向前)。手术后的腰椎前突依靠坚强的植入物和前方植骨可保持不变。杠旋转后仍可在每个椎体间稍作加压,缓缓转动和矫正力分布均匀,效果良好。术后不用支具。

此外,Kaneda改良矫形方法,采用椎体钉连双杠,额状面矫正达90%,矢状面的矫正也很满意。本法强调两根杠增加强度和稳定性。