维生素D缺乏性佝偻病是婴幼儿时期的多发病和常见病,因体内维生素D不足使钙、磷代谢紊乱,产生的一种以骨骼病变为特征的全身慢性营养性疾病。近年来,多学科研究对佝偻病有了进一步认识,它既是一种营养缺乏性疾病,又是一种代谢性疾病,除了对骨骼的影响之外,还同时影响神经、肌肉、造血、免疫等组织器官的功能。佝偻病对儿童的健康危害较大,不仅影响儿童正常生长发育,也导致维生素D缺乏相关的疾病,是我国儿科重点防治的 “四病”之一。

机体维生素D缺乏是造成本病的主要原因,可由多方面因素导致。

1.围生期维生素D不足

母亲在孕期,特别是孕后期维生素D营养不足,如长期在室内工作、生活,严重营养不良,患肝肾疾病、慢性腹泻,以及早产、双胎均可使的婴儿体内贮存不足。

2.接触日光不足

因日光中紫外线不能通过一般的玻璃窗,婴幼儿被长期过多地留在室内活动,使内源性维生素D生成不足。城市中的高楼建筑可阻挡日光照射,大气污染如烟雾、尘埃可吸收部分紫外线;气候的影响,如冬季日照时间短、紫外线较弱,亦可影响部分内源性维生素D的生成。

3.维生素D摄入不足

因天然食物中含维生素D少,婴儿所依赖的母乳中维生素D的含量也仅为20~40IU/L,出生后未及时补充维生素D制剂者易患佝偻病。

4.生长速度快

婴儿,尤其是早产及双胎婴儿出生后生长速度快,骨骼生长迅速,对钙、磷和维生素D的需求量大,且体内贮存的维生素D不足,易发生佝偻病。

5.疾病影响

这是继发因素,包括胃肠道或肝胆疾病,如吸收不良综合征、慢性腹泻、胰腺炎、胃肠切除术后、先天性胆道狭窄或闭锁、婴儿肝炎综合征等均可影响维生素D及钙、磷的吸收和利用。肝、肾严重损害可致维生素D羟化障碍,1,25-(OH)2 D生成不足而引起佝偻病。长期服用抗惊厥、抗癫痫药物,如苯妥英钠、苯巴比妥,可刺激肝细胞微粒体的氧化酶系统活性增加,使维生素D和25-OHD加速分解为无活性的代谢产物,导致体内维生素D不足。

6.遗传因素

随着基因测序技术的发展,20世纪90年代国内外对维生素D受体(vitamin D receptor,VDR)基因多态性进行了深入研究,发现VDR基因多态性与维生素D缺乏性佝偻病易感性密切相关。

婴幼儿,特别是6月龄以内的小婴儿,生长快、户外活动少,是发生营养性维生素D缺乏性佝偻病的高危人群。在我国,儿童佝偻病发病地区广泛,患病率普遍较高,尤其1岁以内的儿童。佝偻病是影响儿童健康的一种常见病、多发病。维生素D缺乏性佝偻病的流行与地域和季节有关,在纬度大于35°日照少的地域,不适宜户外活动的冬春寒冷季节,婴儿中易发生和流行。20世纪70年代末,全国26个省(直辖市、自治区)的调查数据显示,全国婴幼儿的佝偻病患病率为40.7%,北部地区冬季较长、日照时间短,佝偻病患病率明显高于南方,其中内蒙古、甘肃、黑龙江、吉林、山东、河北6个省的患病率在50%以上,广东最低(16.18%)。近30年来,随着我国对婴幼儿佝偻病防治工作的加强,以及婴幼儿补充维生素D健康教育工作的开展,各地患病率已有所下降,尤其是重症维生素D缺乏性佝偻病的发病率已显著下降。根据2000年以来各地的佝偻病患病率报道,沿海发达地区的患病率在10%~20%,城市高于农村。大部分北方和西部地区的患病率仍超过40%,在早产儿、低出生体重儿和多胎儿中患病率更高。

在发达国家,佝偻病一度被认为已经接近消失的营养疾病,近年来出现了较大幅度的反弹现象,据统计显示,各种族的婴儿中,佝偻病的发病率都增长了3倍左右。2004年Barbara报道波士顿儿童医院的研究,城市婴幼儿维生素D缺乏性佝偻病患病率为2.1%。佝偻病的防治工作仍是保障儿童健康的一项重要任务。

病程发展及病理生理

(一)病程发展

骨的正常生长包括:①软骨成骨在长骨两端的骨骺软骨中进行,使长骨增长;②膜性成骨在骨干的皮质及扁骨中进行,使骨变粗、变厚。维生素D缺乏时,由于钙磷浓度不足,骨骺软骨的正常生长和正常的钙化受阻,导致骨骼生长不良。软骨细胞不能完成其正常的增殖和退化循环,随之发生呈斑片样改变的毛细血管渗入不良,其结果是在干端形成一条磨损的不规则的骺线。骨骺端临时钙化带由于新的没有钙化的骨样组织沉积,失去正常的形态,产生一条宽而不规则的没有硬度组织的宽带,骨骺端增厚,向两侧膨出,使骨末端外凸,形成临床所见的肋骨串珠和手镯、脚躅等体征。扁骨和长骨骨膜下的骨质缺乏矿化,骨皮质逐渐被不坚硬的骨样组织代替,骨膜增厚,骨质疏松。如果这个过程继续下去,骨干失去硬度,变软,骨皮质也变得稀疏,受肌肉韧带的牵拉和重力的作用而易发生弯曲变形,甚至病理性骨折。

随着佝偻病的恢复,软骨细胞沿着骨骺骨干交界处发生退化,毛细血管重新渗入,临时钙化区重新开始钙化。钙化作用发生于没有发生佝偻病时正常的钙化区,X线片显现产生一条清晰的钙化线。

(二)病理生理

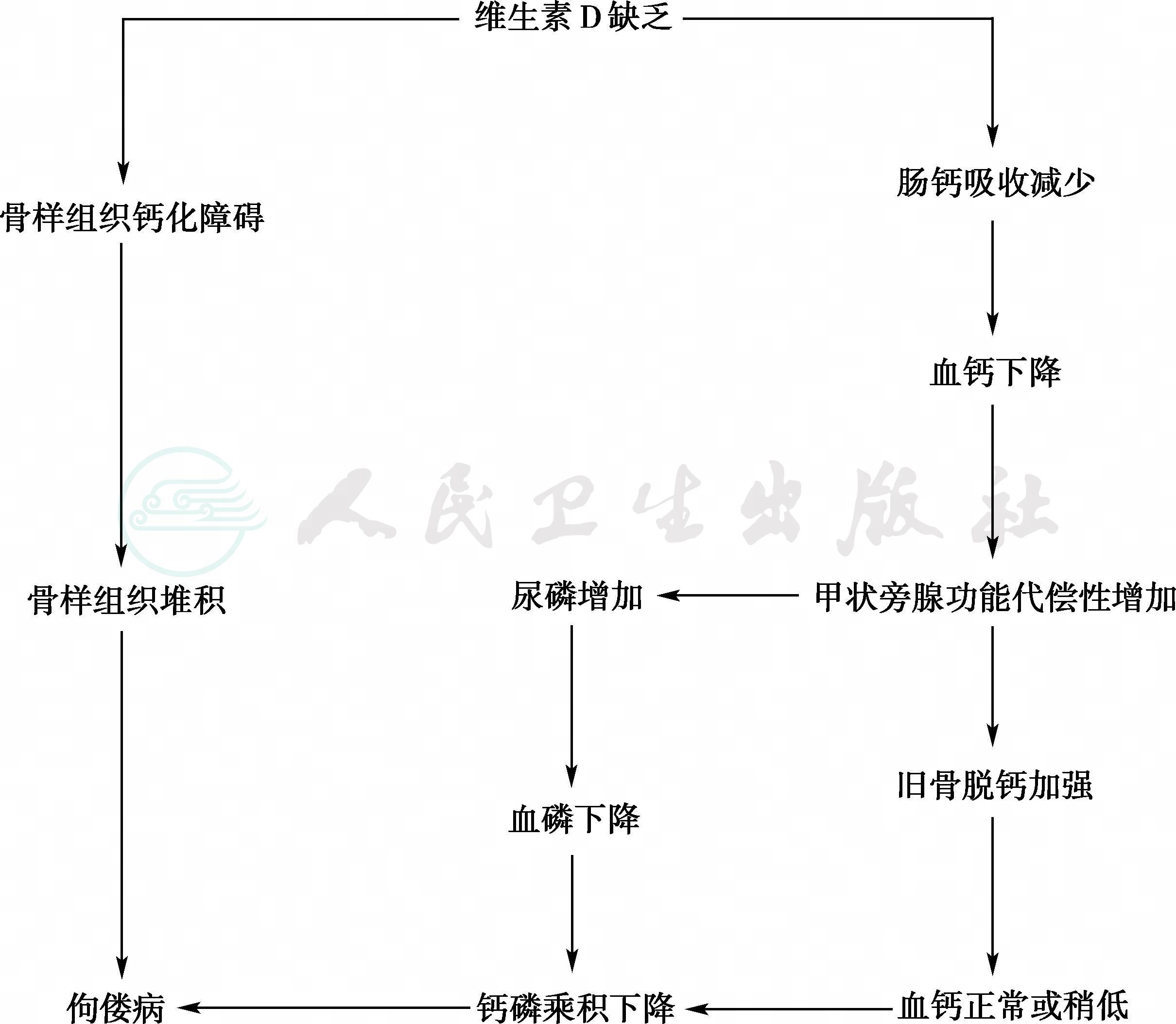

维生素D缺乏时,钙磷经肠道吸收减少,以致血钙和血磷减少,血钙水平降低引起甲状旁腺功能继发性亢进,分泌增加,加速旧骨的骨质吸收,释放钙和磷,使血钙能维持在正常或接近正常的水平。甲状旁腺激素(parathormone,PTH)同时抑制肾小管重吸收磷,使磷大量从肾脏排出,结果血磷下降,因而钙磷乘积下降(<40),骨样组织的钙化过程发生障碍。成骨细胞及软骨细胞代偿增生,在局部造成骨样组织堆积,碱性磷酸酶的分泌增加,临床上出现一系列佝偻病症状和血生化改变 (图1)。

图1 维生素D缺乏性佝偻病的发病机制

(一)血生化改变

血清钙稍低或正常低限,血磷、25-(OH)D3明显下降,碱性磷酸酶、PTH增高。血25-(OH)D3其正常值为25~150nmol/L(10~60ng/ml),低于25nmol/L为维生素D缺乏。

(二)X线检查

显示长骨干骺端临时钙化带模糊或消失,呈毛刷样、杯口状改变;骨骺软骨盘增宽(>2mm);骨质稀疏,骨皮质变薄;可有骨干弯曲畸形或骨折。

预防和治疗:

与其他维生素不同,维生素D可在体内合成,但需要借助于紫外线的作用。维生素D也可来自食物,但食物来源有限。维生素D的源于概括为2方面:①外源性:从摄入的食物中获得。维生素D3仅富含于某些特殊的鱼类肝脏,一般动物的肝、蛋、乳等含量极少,而其他食物如酵母及植物油中所含麦角固醇须经紫外线照射变为骨化醇即维生素D2才能为人体所吸收。②内源性:人和动物皮肤中的7-脱氢胆固醇(7-dehydrocholesterol)经日光中紫外线照射转变为胆骨化醇即为内源性维生素D3,这是人体维生素D的主要来源。生活在纬度35°以上地域,尤其冬春季节出生的婴儿,缺乏充足的日光照射,补充维生素D是其预防佝偻病最主要的措施。

(一)预防

维生素D缺乏性佝偻病是一自限性疾病。有研究证实,日光照射和生理剂量的维生素D(400IU)可预防佝偻病。因此目前认为,确保儿童每日获得维生素D400IU是预防维生素D缺乏性佝偻病的关键。

1.开展健康教育

采取积极综合措施,大力宣传维生素D缺乏的防治知识。

2.加强孕期和哺乳期保健

孕妇和乳母应经常进行户外活动,并注意平衡膳食,适量补充维生素D。孕妇和乳母维生素D的RNI为10μg/d(400IU/d)。新生儿出生数日开始补充维生素D10μg/d(400IU/d),并尽可能多在户外活动,多晒太阳。婴儿出生后6个月应添加富含维生素D的辅食,及时添加强化维生素D的配方奶。

3.增加日光照射

充分利用自然条件,尽早抱小婴儿进行室外活动,尽量多暴露皮肤以多接触日光。生后2~3周后即可让婴儿坚持户外活动,冬季也要注意保证每日1~2小时户外活动时间。有研究显示,每周让母乳喂养的婴儿户外活动2小时,仅暴露面部和手部,可维持婴儿血25-(OH)D3浓度在正常范围的低值(>11ng/dl)。

4.补充维生素D

2岁以内婴幼儿应每日口服维生素D预防量400IU。足月儿生后2周开始补充维生素D 400IU/d,至2岁。早产儿、低出生体重儿、双胎儿生后2周开始补充维生素D 800IU/d,3个月后改为预防量。北方地区日照时间短,维生素D预防量口服的时间可推迟至3岁。

(二)临床治疗

临床治疗的目的在于控制活动期,防止骨骼畸形和复发。

1.维生素D制剂治疗的原则

应以口服为主,一般剂量为每日50~100μg(2000~4000IU),或1,25-(OH)2 D3(罗钙全)0.5~2.0μg,1个月后改预防量400IU/d。治疗1个月后应复查效果,如临床表现、血生化与骨骼X线改变无恢复征象。重症佝偻病有并发症或无法口服者可大剂量肌内注射维生素D20万~30万IU一次,3个月后改为预防量。维生素D剂量与治疗效果无正比例关系,采用大剂量治疗不缩短疗程,与临床分期无关,并且缺乏可靠的指标来评价血中维生素D代谢产物浓度、维生素D的毒性、高血钙症的发生以及远期后果。因此,大剂量维生素D治疗应有严格的适应证。

除采用维生素D治疗外,还应注意加强营养,及时添加辅食,坚持每日户外活动。治疗后3个月不好转者,应查找原因,切不可过多使用维生素D,以防中毒。

2.口服钙剂或肌内注射维生素D

一般不需要先服钙剂,但3个月以内小婴儿或有过手足搐搦症病史者,肌内注射前宜先服钙剂2~3日,肌内注射后再继续服至2周。

3.矫形疗法

经治疗后,较轻的骨骼畸形随着患儿体格生长多能自行矫正。对于严重的下肢畸形,在4岁后可考虑外科手术矫形。