英文名称 :temporal arteritis

中文别名 :巨细胞动脉炎

颞动脉炎(temporal arteritis)又称巨细胞动脉炎(giant cell arteritis)。1890年Hutchi‐non首次报道,至今已100多年。从前认为本病罕见,多为个案报告,随着对其认识的提高,发现的病例逐渐增多。国外报道,50岁以上人群患病率从1950~1954年的5/10万上升到1970~1974年的17.4/10万。有的统计50岁以上年患病率为10~50/10万,北欧更高可达28.6~53.7/10万,亚洲人及黑种人发病率较低,我国尚未见有关流行病学方面的报道。

本病是一种亚急性起病的肉芽肿性动脉炎,常累及颞浅动脉和眼动脉,主要症状为剧烈头痛及失明。多见于50岁以上的人群,常伴风湿性多肌痛。

本病是全身结缔组织病之一,属自身免疫性疾病,其发病机制尚未清楚,有人认为是感染后免疫功能障碍,免疫复合物沉积于血管壁所致;有人认为在某些病原体作用下CD4+T淋巴细胞被激活释放INF‐α等细胞因子,激活巨噬细胞,增加血小板衍生生长因子(PDGF)和血管内皮细胞生长因子(VEGF),致血管内膜增生以及氧化应激及炎症反应发生血管病变。

本病是一种侵犯全身性的大动脉炎,好发于颈动脉的颅外分支,特别是颞浅动脉,主动脉弓、脑动脉、肾动脉、心脏及腹腔脏器动脉亦可受累。病变血管的病理学特点是以动脉壁内弹力层破坏、内膜增生为主的全血管炎。

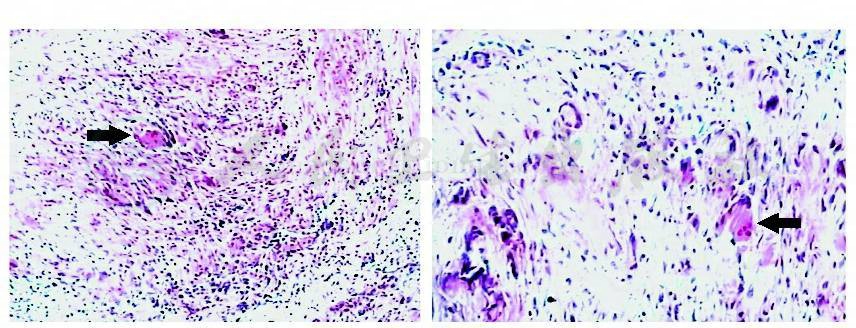

大体显示病变动脉(多为颞动脉)变硬、弯曲,呈结节状。镜下见病变动脉管壁增厚,分层不清,内膜增生明显,管腔狭窄或闭塞,管腔内可见血栓形成(图1);内弹力层断裂,中层病变亦重,可见平滑肌细胞坏变、淤血或出血,残存部分由纤维结缔组织及炎细胞取代;内膜及中膜有大量炎细胞浸润,主要为淋巴细胞、成纤维细胞及少量浆细胞和中性粒细胞,形成肉芽组织,并可见多核巨细胞(图2),外膜炎症反应较轻。

图1 颞动脉炎,示全动脉炎,内膜增厚,中膜可见坏死及出血(HE,×40)

(此片由南京鼓楼医院徐运教授提供)

图2 颞动脉活检,见动脉分层不清,血管壁内大量纤维细胞增生及淋巴细胞浸润,并可见巨细胞(箭头所示)(HE,×200)

(一)实验室检查

血沉多增快(约80%),C反应蛋白增高;半数患者轻度贫血及白细胞增高;碱性磷酸酶及天冬氨酸转氨酶可轻度升高,但肌酸激酶多正常;血清α2及γ球蛋白增高,补体也常增高。

(二)彩色多普勒超声检查

彩色多普勒超声检查可见颞浅动脉及眼动脉管壁不均匀增厚,管腔内可见低回声物质,类似晕环,导致管腔狭窄;彩超下血管细小,走行弯曲,可见多处狭窄。

(三)颞动脉活检

颞动脉活检是诊断本病最可靠的依据,由于颞动脉炎的血管病变常呈节段性,病变轻处呈跳跃区,因此取颞动脉活检标本时,应取2~4cm为宜,以减少阴性结果。

皮质类固醇治疗效果良好,甚至可出现戏剧性效果,常常是治疗几天症状即缓解或消失,头痛缓解快且明显,脑神经麻痹恢复较慢,视力丧失者恢复较难。一般可用地塞米松静滴或口服泼尼松20~40mg/d;如视力障碍明显,或少数急、重患者急性期可用甲泼尼龙冲击治疗,以后逐渐减量,维持治疗。

由于过快减量或停药可再次复发,故维持治疗时间较长,维持剂量为泼尼松5~10mg/d,但究竟多长时间,可根据病情轻重而定,多维持治疗半年以上,有的需持续1~2年或更长,如发热等全身症状重,血沉>100mm/h,白细胞增高明显者,治疗时间较长。

如单用激素不能控制病情,或激素减量时病情不稳定,可用免疫抑制剂,如甲氨蝶呤10mg,每周1次;硫唑嘌呤100~150mg/d,维持剂量为50~100mg/d;也可口服环磷酰胺,但毒性较大。