英文名称 :fracture of the clavicle

锁骨为S状长骨,位于胸骨和肩峰之间,胸廓前上部,为上肢与躯干连接的纽带。锁骨具有保护臂丛神经与锁骨下血管,连接稳定躯干与上肢,增加并稳定肩关节的活动等功能。

锁骨骨折以儿童最为多见。大约50%的锁骨骨折发生于7岁以下的儿童。

摔伤是锁骨骨折的主要原因。直接外力,如从前方打击、撞击锁骨,或摔倒时肩部直接着地均可造成锁骨骨折。摔倒时手掌着地,外力通过传导至肩,再传至锁骨,遭受间接外力和剪切应力也可造成骨折。

产伤是新生儿锁骨骨折的常见原因。占产伤的第一位。发生率为2.8%~7.2%。产伤所致锁骨骨折与很多因素有关。如胎儿的重量、产式、产妇分娩的体位、医生的经验等。剖宫产很少引起锁骨骨折。

婴幼儿锁骨骨折多是从床上、椅子上、平地摔伤所致。常为不全的青枝骨折。骨折部位弯曲成弓形。

成人锁骨骨折多由间接外力引起,但有相当多的病例是由接触性竞技运动和高能量交通外伤引起。常常发生多处损伤。

近年来一些报道和研究表明,锁骨骨折绝大多数是肩关节直接外力引起。而伸展位摔倒,经传导外力所致骨折只占少数。认为摔倒时,手掌虽首先着地,但是由于患者的体重和摔倒时的速度,肩部也会直接着地,因此造成锁骨骨折的最后外伤机制仍为直接外力所致。

此外当肩部受到直接外力时,造成锁骨中1/3与第1肋骨相顶触撞击,从而可造成锁骨中1/3螺旋骨折。

除创伤因素外,非外伤原因也可造成锁骨骨折。锁骨本身发生病理改变时,在轻微的外力作用下即可发生骨折。如锁骨骨髓炎、良性及恶性肿瘤放射治疗后、颈部淋巴结清除术后,也可发生锁骨应力骨折。

锁骨骨折占全身骨折的2.6%,肩胛带骨折的44%。其中,锁骨中1/3骨折占76%~81%,48%有移位,19%为粉碎性骨折。随着年龄的增长,锁骨中段骨折的发病率下降,交通事故是最常见的病因。

锁骨骨折常发生于间接暴力,常见的受伤机制是侧方摔倒,手掌、肘部或肩部着地,传导暴力冲击锁骨发生骨折。更多的骨折发生于高能交通事故或竞技运动中。直接暴力常常从前方或上方作用于锁骨,导致横行或粉碎骨折,但较少见,粉碎性骨折块向下移位,有引起臂丛神经及锁骨下血管损伤的可能,如骨折向上移位,可刺破皮肤形成开放骨折,但开放性锁骨骨折少见。

1967年, Allman等将锁骨骨折分为三型:I型为中1/3骨折,约占全部锁骨骨折的80%,由于胸锁乳突肌的牵拉,近折端可向上、后移位,远折端则由于上肢的重力作用及胸大肌上份肌束的牵拉,使骨折远折端向前、下移位,并有重叠移位;Ⅱ型为外1/3骨折,约占15%,常因肩部的重力作用,使骨折远端向下移位,近端则向上移位,移位程度较大者,应怀疑喙锁韧带损伤;Ⅲ型为内1/3骨折,仅占5%,治疗时需了解胸锁关节有无损伤。一般而言,锁骨开放性骨折的发生率较低。

对锁骨骨折患者需要进行全面的检查,包括皮肤及软组织检查;了解骨折移位、是否有骨缺损、术区皮肤瘢痕及既往的手术情况;测量损伤锁骨从胸锁关节到肩锁关节的长度,并在临床及影像学上与对侧没有损伤的锁骨相比较。仔细记录神经血管检查情况,排除高能量损伤时所造成的臂丛神经或锁骨下血管的损伤。锁骨骨折的典型临床表现是在骨折部位出现明显的疼痛、畸形。锁骨骨折后,由于肌肉牵拉的作用通常远端向下移位,近端向上移位。也有少数情况会出现骨折断端刺破皮肤造成锁骨的开放性骨折。最基本的放射学检查是锁骨的前后位片,前后位的影像学检查显示了锁骨骨折断端是否有移位或旋转。也有医生建议增加从头侧20°位的X线片以评估锁骨短缩的情况。螺旋CT及三维重建能够准确的评估骨折及移位的情况。而在锁骨近端骨折的检查中CT检查越来越受到重视,特别是对于累及胸锁关节的锁骨近端骨折。应力下的X线片检查通常用于评估伴锁骨远端骨折是否合并有喙锁韧带损伤的情况。放射学检查也需要对胸部损伤进行评估,因为在锁骨骨折中有3%的患者伴有同侧肋骨骨折。

锁骨骨折的治疗方法很多,主要应以非手术治疗为主。非手术治疗虽然难以达到解剖复位,但绝大部分骨折均可达到愈合。非手术治疗骨折不愈合率仅为0.1%~0.8%。而手术治疗骨折不愈合率可高达3.7%。

(一)婴幼儿及儿童锁骨骨折

新生儿及婴儿锁骨骨折,由于骨折愈合很快,皮肤细嫩,不需特殊固定,以免损伤皮肤。只需注意避免压迫,活动锁骨即可。

对于因疼痛不敢活动患肢的假性麻痹患儿,用软棉垫将腋窝及上臂保护好,患肢屈肘90°,将上臂固定于胸侧。两周后去除固定。由于疼痛症状消失,患儿即恢复使用上臂,如患儿仍不能使用上臂,则可能合并有臂丛神经损伤所致。

幼儿的锁骨骨折后,由于骨塑形能力很强,因此一定的畸形在生长发育过程中可自行矫正。没必要为取得较好的复位而反复整复,更不宜采用手术治疗。

对青枝骨折和无移位的骨折,只需用颈腕吊带保护,限制患肢活动即可。6岁以下儿童移位的锁骨骨折,一般不需特别复位,可用8字绷带固定3周即可。注意固定不要过紧,以免压迫皮肤坏死或造成肢体循环障碍。

年龄较大的儿童或10余岁的少年锁骨骨折时,由于患儿活动量较大,因此需严格制动。一般骨折复位后以8字绷带固定,必要时需以石膏加固。一般制动4~6周。伤后3~4个月内避免剧烈运动。

对于儿童的锁骨内端或外端骨折,可用吊带保护。外端骨折即使有较大的移位,一般骨膜仍保持联系,因此骨折仍易于愈合。

手术治疗的指征少见且具有争议,有研究报道了15例年龄较大的儿童因为开放性骨折,移位骨折断端有潜在损伤神经血管或纵隔、顶破皮肤的危险,肩胛带严重短缩影响外观而接受了手术治疗,疗效尚满意。作者的经验是弹性钉髓内固定优于克氏针等其他方式。

(二)成人锁骨骨折

保守治疗:对于大多数(80%以上)锁骨骨折来说,非手术治疗的结果仍然是比较满意的。非手术治疗可使用多种外固定方法,在实践中,我们发现真正维持骨折的复位很难做到,患者经常感到极不舒适,并且各种固定方法之间在结果上没有明显的差异。传统的8字绷带简单易行,但仍有很多患者不甚满意。需要强调一点,上述的制动方式仅适合于锁骨中段骨折以及部分稳定的锁骨远端骨折。对于Craig Ⅱ、Ⅴ型锁骨远端骨折(Neer将锁骨远端骨折定义为位于斜方韧带内侧缘以外的骨折),各种非手术方式往往只能贻误治疗时机,徒增患者痛苦。因此建议对于不稳定的锁骨远端骨折应尽早手术治疗。

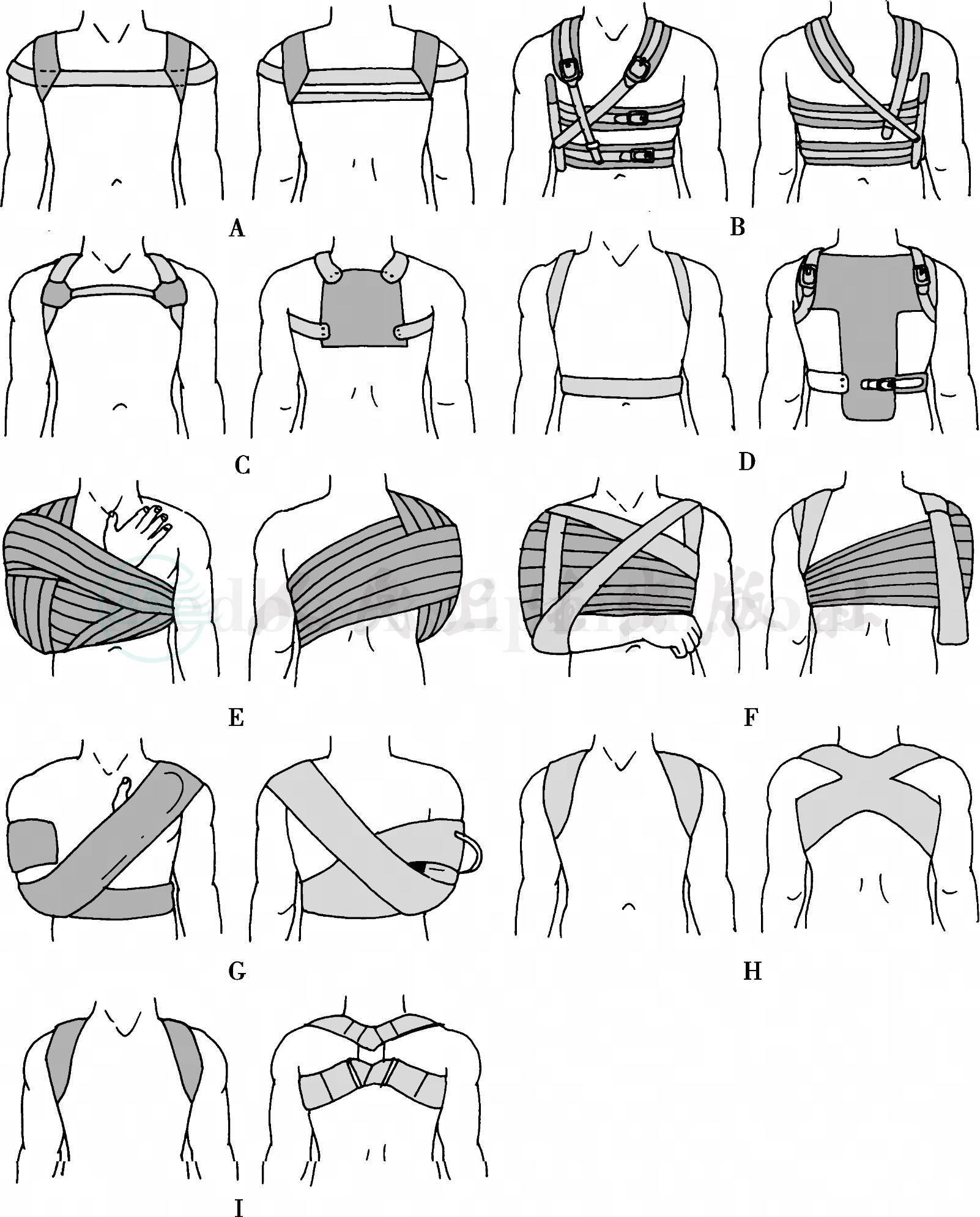

保守治疗的优点是费用低廉,操作简单,且无麻醉风险,无骨髓炎、血管神经损伤等手术并发症。有文献报道8字绷带固定和简单的三角巾悬吊两者的疗效无显著性差异,但采用三角巾悬吊患者的满意度明显高于采用8字绷带固定患者,故后者更为常用(图1)。

手术治疗:绝大多数锁骨骨折采用非手术治疗可望得到满意的治疗结果。但在某些情况下,一些类型的骨折需采用手术治疗。以下为手术治疗的参考指征:①移位的骨折,伴有神经血管损伤;②合并其他临床病变,使非手术治疗无法实施,如帕金森病或癫痫发作;③开放骨折需要手术清创;④患者对外形要求较高,特别是年轻女性,无法接受畸形愈合的局部包块;⑤锁骨远端骨折,骨折位于喙肩韧带内侧,伴有显著移位;⑥漂浮肩,即锁骨骨折伴不稳定的肩胛骨骨折;⑦多发伤,采用手术固定可以使创伤治疗更加容易;⑧骨折移位明显,严重压迫皮肤,采用闭合复位无法获得良好的骨折复位。

图1 成人锁骨骨折绷带固定法

1.锁骨远端骨折

外1/3Ⅰ型骨折因喙锁韧带完整,骨折移位不大,通常可以保守治疗。可用吊带保护患肢4~6周,伤后定期拍片复查,骨折多数愈合良好。

外1/3Ⅱ型锁骨远端骨折不稳定,治疗方法存在争议。因为近骨折端与喙锁韧带失去连接,骨折移位较大,难以用手法复位。因此原则上需采用切开复位、内固定治疗。较早期采用Knowles针固定,也可采用粗克氏针固定。针尾需折弯,以防止固定针向近侧游走。断裂的喙锁韧带可行修复。需要时可行植骨。术后患肢辅以吊带保护。手术后6周,X线检查有骨折愈合表现时,可去除固定,仍用吊带保护。

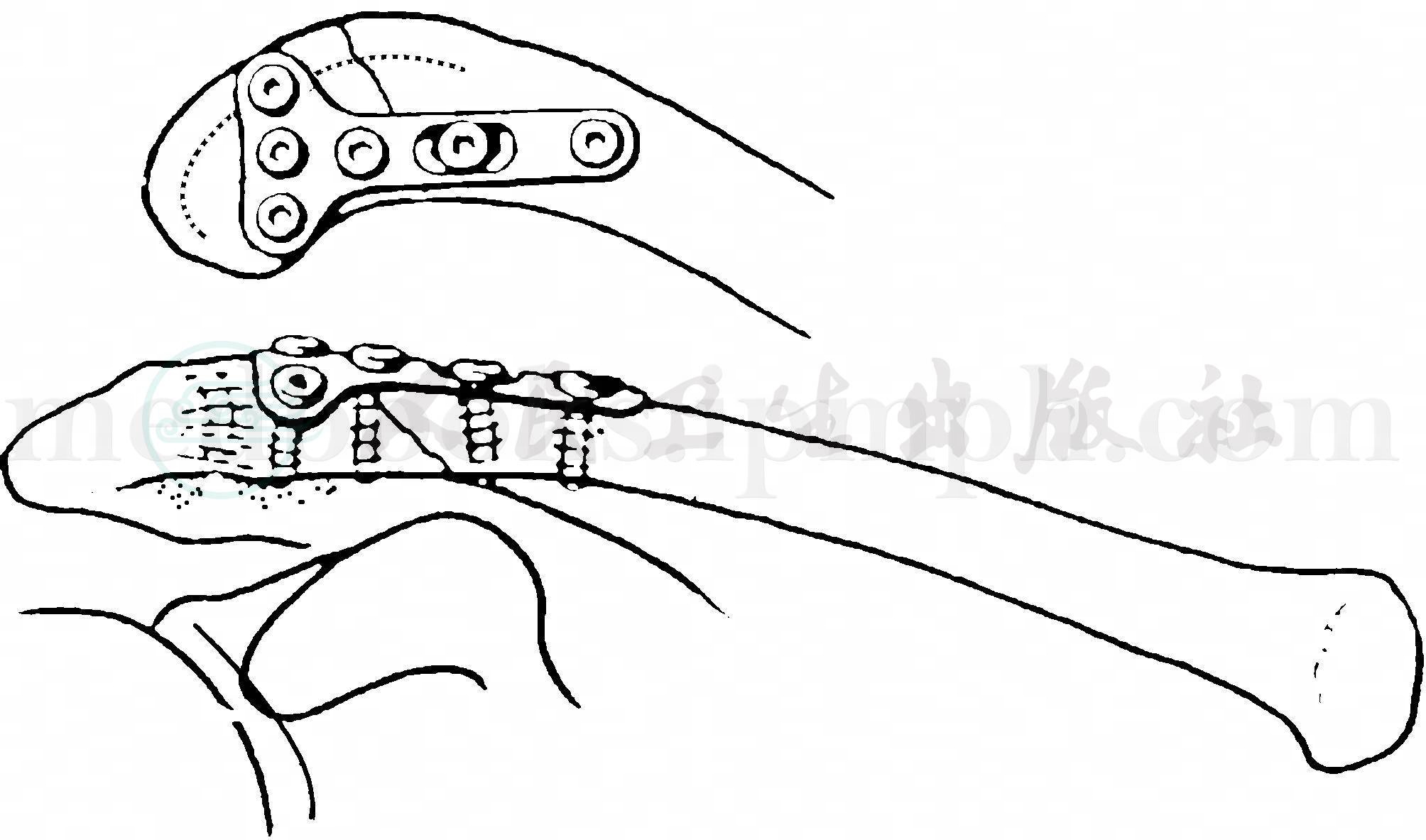

也可选用通过肩锁关节的克氏针张力带固定,或以T形钢板固定(图2)。但固定的强度都不足以满足肩关节早期功能练习,术后需要吊带保护直至骨折愈合,固定失效时有发生。

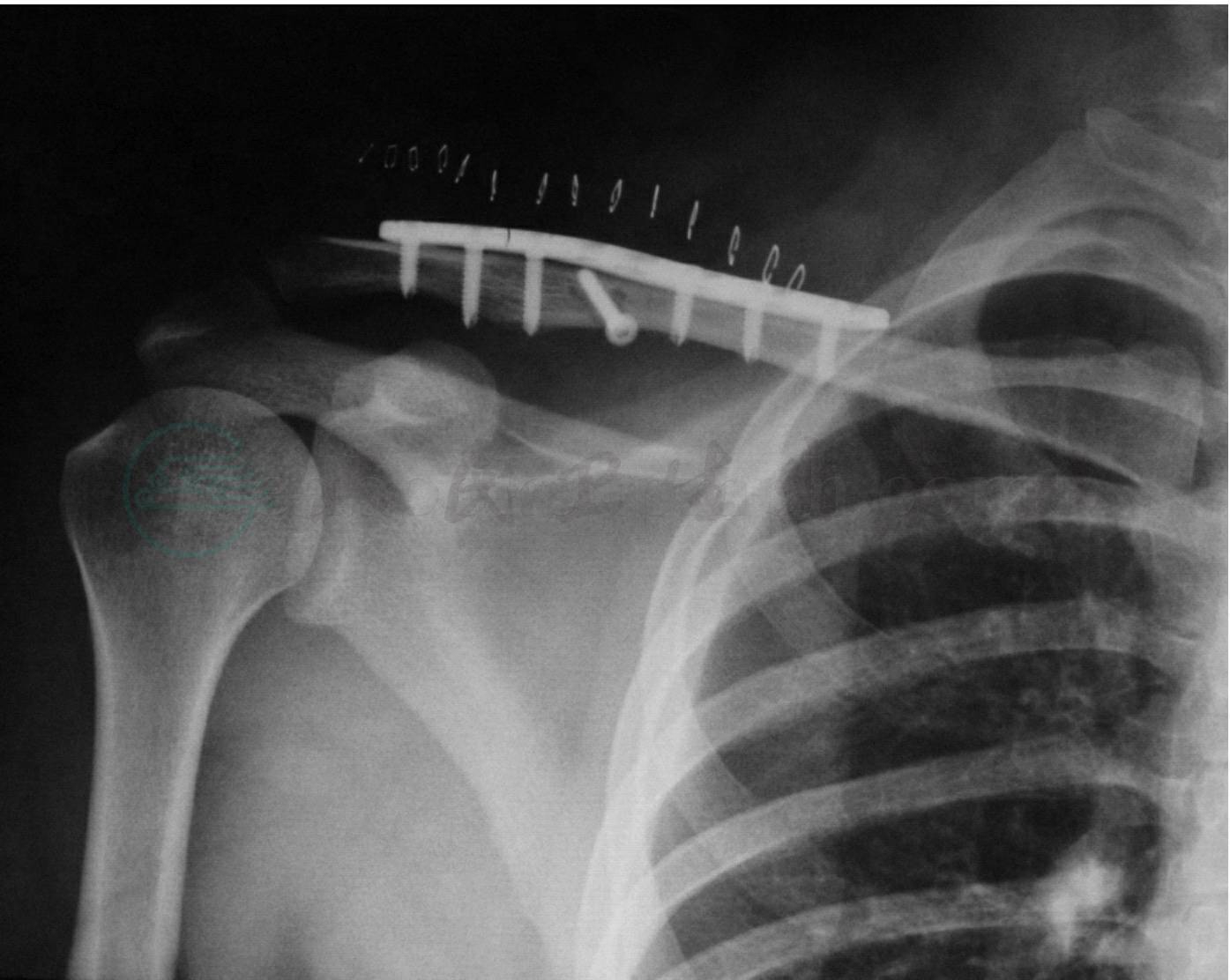

近年有学者报道用带钩锁骨钢板(clavicular hook plate)治疗此类骨折并取得了较好的疗效。术后1周患者均能进行肩关节主动活动,术后6周恢复日常生活和工作能力。锁骨钩钢板有固定确实,不损伤关节面,可以早期功能锻炼等优点,但问题是创伤较大,在肩峰下方加一钢板厚度,无疑增加了肩峰下撞击征的可能性,而且骨折愈合后还需再次手术取出钢板,其疗效还需大批病例和长期随访的临床研究评定(图3)。

图2 成人锁骨骨折T形钢板固定

图片参考自:Mark D. Lazarus CS. Fractures of the Clavicle,in Rockwood & Green’s Fractures in Adults,JDHC. Robert W. Bucholz JDHC. Robert W. Bucholz Editors.Lippincott Williams & Wilkins,2006,1211-1255

A

B

C

D

图3 锁骨远端骨折钩板内固定

A. 术前;B. 术后骨折愈合;C. 取出内植物;D. 腋位片

另外一种最新开展的手术是关节镜下锁骨远端骨折的内固定手术。适用于没有累及锥形韧带锁骨止点的骨折类型。优点在于创伤小;不需要二次取出内固定;同时治疗肩关节内损伤;不存在肩峰下撞击的危险。临床应用时间短,需要长时间的临床疗效观察(图4)。

锁骨外1/3 Ⅲ型骨折早期一般采用非手术方法治疗。晚期有肩锁关节退行性改变时,可行锁骨外端切除术。

A

B

C

D

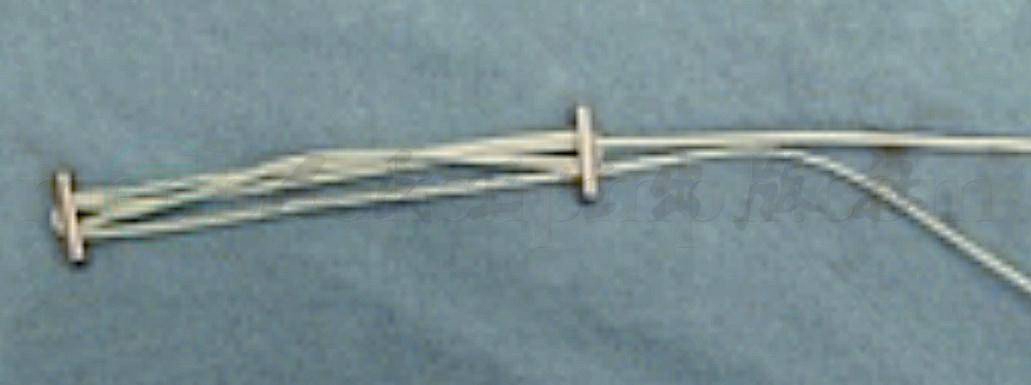

图4 锁骨远端骨折纽扣钢板内固定

A. 术前片;B. 纽扣钢板;C. 关节镜下显示1枚纽扣放置于喙突下方;D. 术中透视

2.锁骨胸骨端骨折

内1/3骨折一般移位不大,只需吊带保护止痛,早期开始肩关节功能锻炼。有神经、血管合并损伤时,需行手术治疗,内固定应慎用,以免损伤局部重要结构。

3.锁骨中段骨折

锁骨中段骨折手术方式主要包括钢板固定和髓内固定两种。

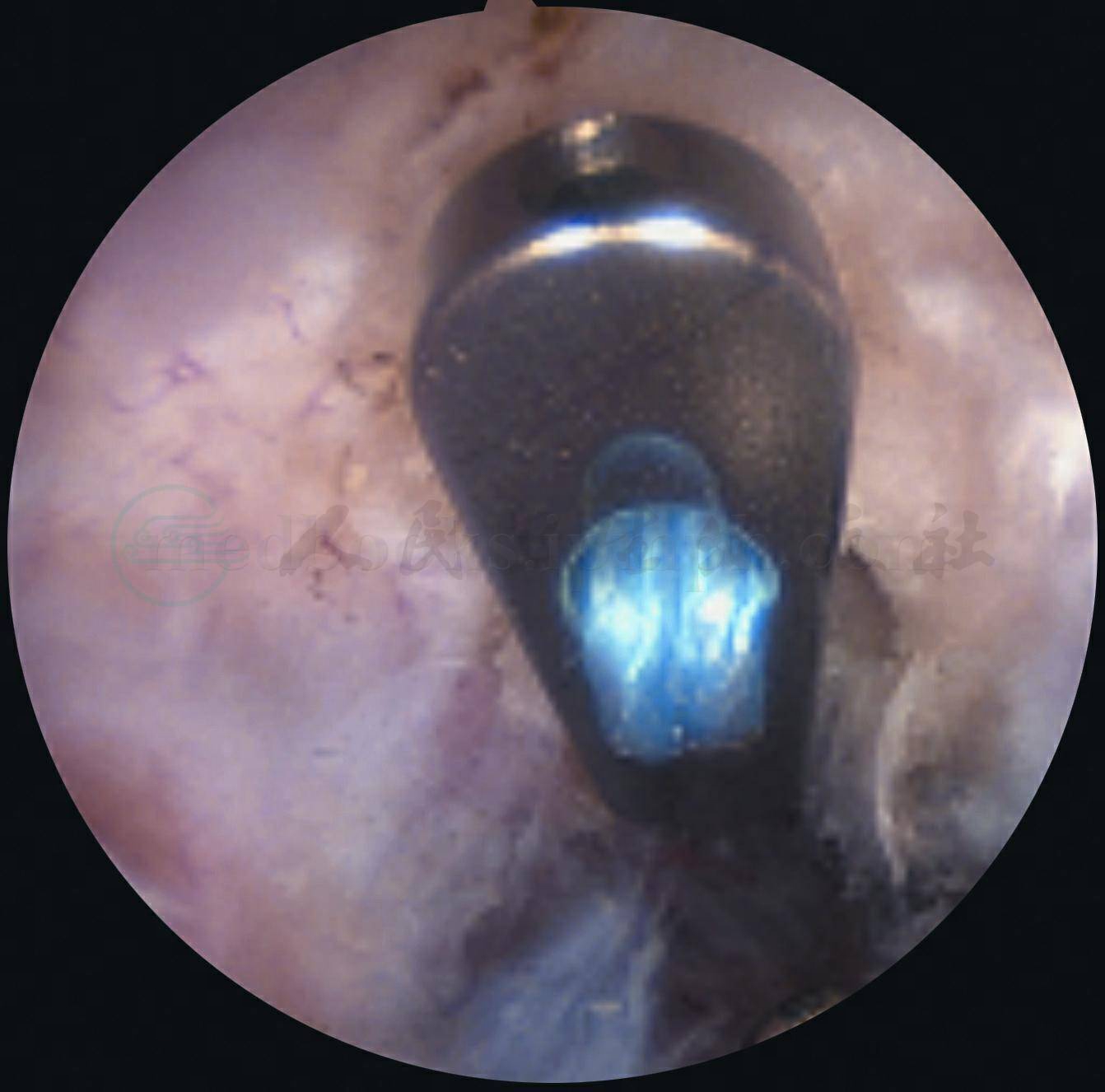

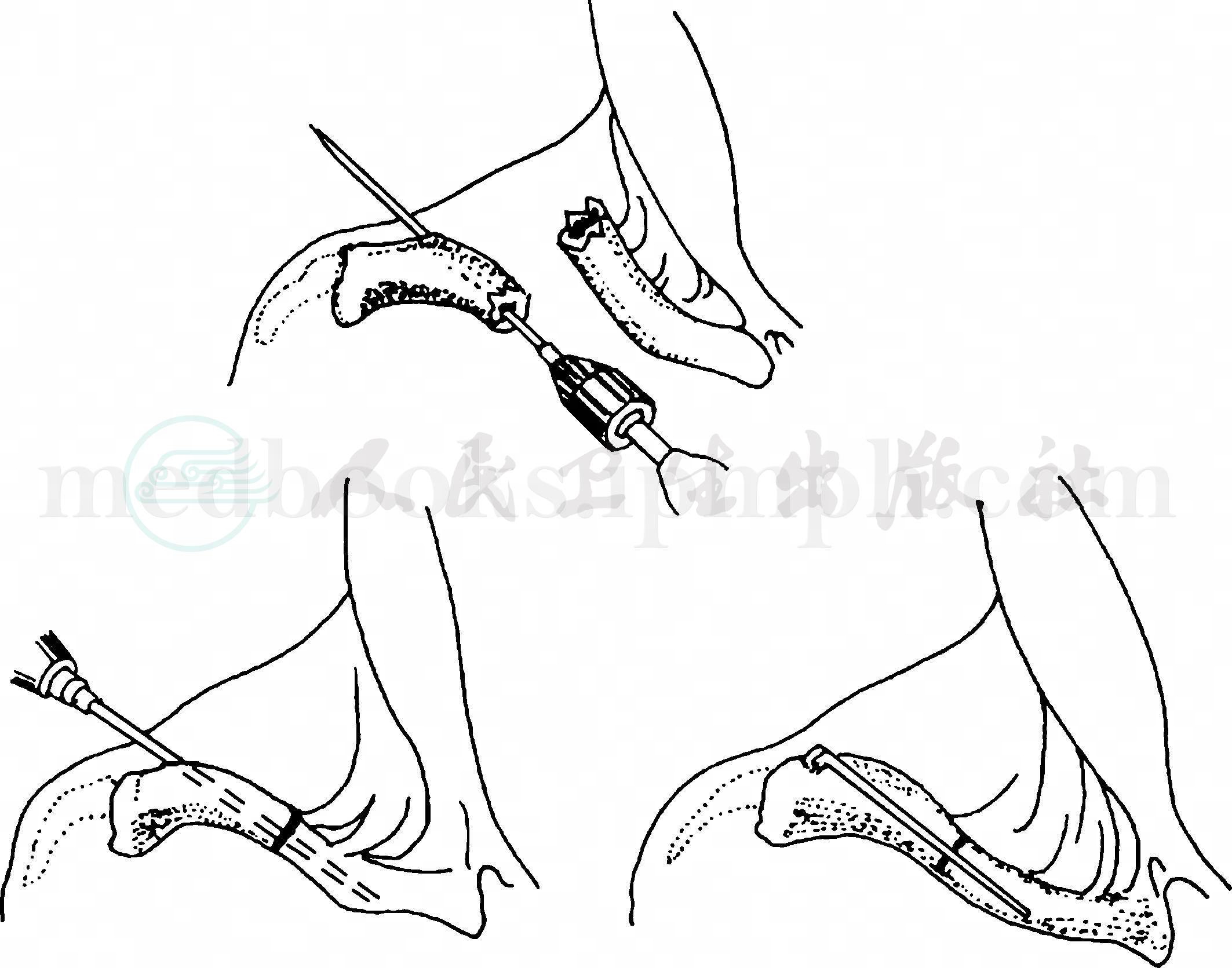

(1)髓内钉:髓内固定如克氏针、Knowles钉、Hagie钉、空心钉及弹性钉等(图5)。它具有切口小,骨膜剥离少,操作简单等优点。缺点是稳定性稍差而固定强度不及钢板,髓内装置漂移或断裂,固定物尾端顶破皮肤等。其中克氏针虽然在基层中广为应用,但很容易发生游移、断裂,不能很好地控制骨折端的旋转,需要牺牲患者早期肩关节功能康复。

(2)钢板固定:切开复位、钢板螺钉内固定仍然是治疗锁骨干骨折的主要方法。

钢板固定优缺点:钢板内固定是目前最常用的手术治疗锁骨中段骨折的方法,它不仅具有张力带力学功能,固定可靠,可防旋转,且无髓内固定迁移引起的重要组织结构损伤之缺点。但钢板内固定存在骨膜剥离范围广,易感染,同时存在损伤锁骨下血管神经的风险,以及术后钢板顶住皮肤而引起不适,钢板取出后再骨折等问题。

钢板放置方式:通常的做法是钢板放置于锁骨前上方。近年来提出了钢板前下方放置技术。

钢板前下方放置可实现以下理论上的优点:①螺钉后外方进入,避开了锁骨下重要的解剖结构;②该方向通过锁骨扁平的最宽横径,从而可以使用更长的螺钉获得更稳定的力学把持;③不会在皮下形成包块,外形美观。另外,前下方置板也不会对骨折稳定产生不利影响。Collinge C的研究中,58例锁骨骨折仅3例由于硬件原因取出内固定,其余患者几乎无相关不适主诉。同时他也认为,对于锁骨中1/3骨折及需要外科干预的痛性骨折不愈合,应该采用前下方置板。

图5 锁骨骨折的髓内固定

手术情况:采用颈丛或基础麻醉加局麻,患者取上身沙滩椅仰卧位,垫高患侧肩背部,消毒包扎患侧上肢,于锁骨骨折处上缘作横形或弧形3~8cm切口,暴露骨折端,推开骨膜,尽量保护骨折碎片的血供,复位骨折。根据骨折部位及粉碎情况选用合适长度的重建钢板或LC-DCP钢板螺丝钉作内固定材料。先用模板置于锁骨前方并紧贴锁骨,套出需要预弯钢板的弯曲弧度,再将选用的钢板按其弧度进行折弯,使得折弯后的钢板能紧贴锁骨前方骨面并骑跨于骨折端两侧,分别在骨折端两侧的钢板螺孔中钻孔攻丝,由前向后骨折端每侧至少攻入3枚螺钉,距离骨折断端最近的螺钉至少离断端1cm。对于结构不完整的碎骨块,在接骨板安放完毕后,将其靠拢骨折断端,不用拉力螺钉固定。

前下方固定时,患者取仰卧位,脊柱和肩胛骨间垫高,使患者的肩带垂向后方,以显露锁骨长度。在不愈合的病例中,钻开髓腔。取3.5mm动力加压板或3.5mm重建板塑形以适应锁骨前下缘。螺钉从前下方进入(图6)。

A、 B

C

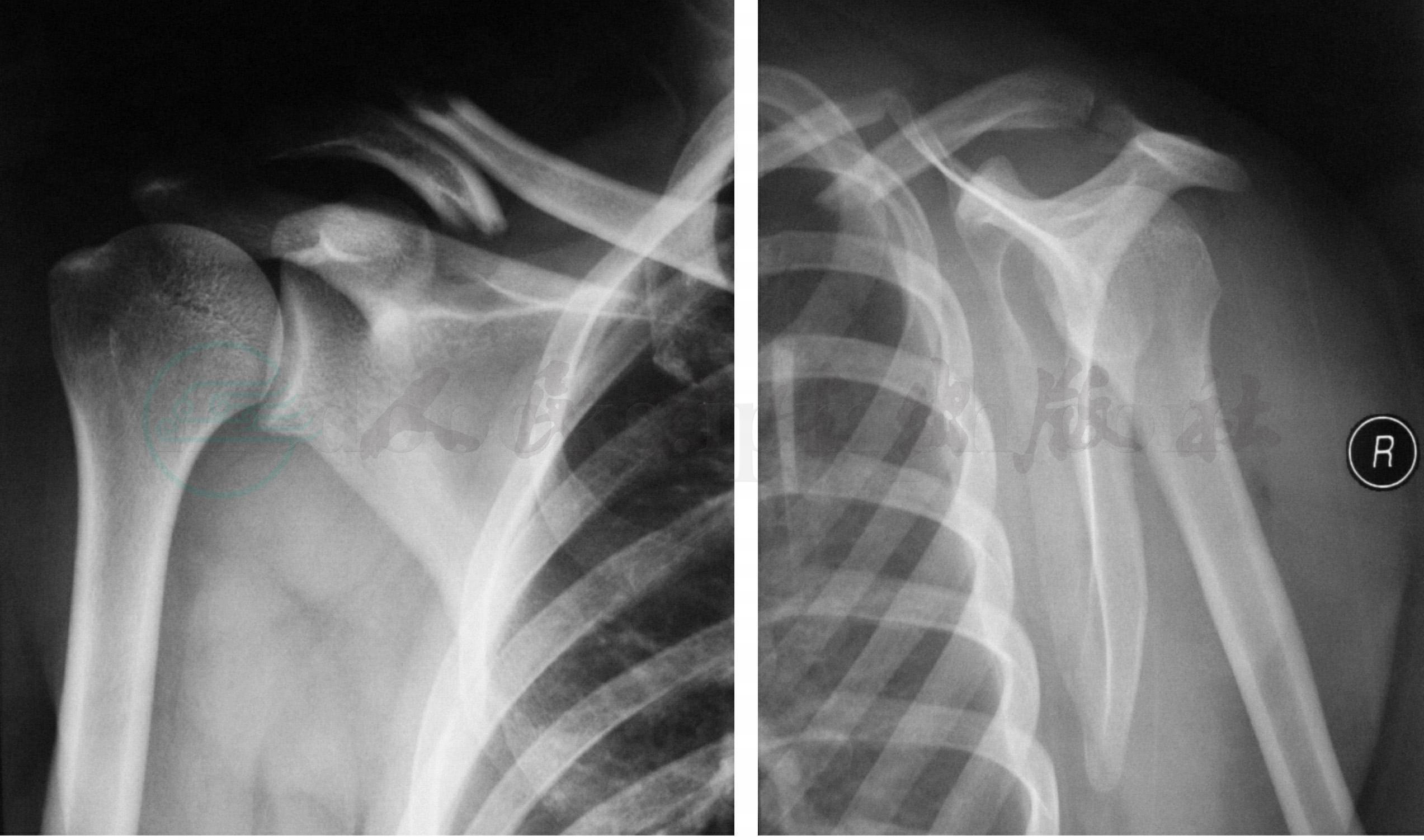

图6 锁骨中段骨折

A. 术前正位片;B. 术前侧位片;C. 术后片

(三)手术治疗的注意事项

锁骨骨折采用手术治疗时,应注意尽量减少手术创伤和骨膜的剥离。新鲜骨折应首选髓内针固定。可采用Knowles针或直径3.2mm,一半长度带螺纹的Steinmann针或粗克氏针固定。采用克氏针固定时针尾必须折弯,以免克氏针游走移位。为减少不愈合的发生,最好同时行自体松质骨植骨。术后以三角巾或吊带保护6周。8~10周骨折初步愈合后,可拔除内固定。

对于粉碎的锁骨中段骨折,也可采用钢板螺钉固定。可用小型动力加压钢板或小型重建钢板。钢板至少应有6~7孔,以保证固定效果,钢板最好置于锁骨上方。

也有使用小型Hoffmann 外固定架治疗锁骨骨折的报道。可用于新鲜锁骨骨折和骨折不愈合的治疗。