英文名称 :myositis

肌肉的炎症性疾病可统称为肌炎,或炎症性肌病,根据其引起肌炎的原因不同,可分为两大类,即:①感染性肌炎:是指由明确的病原体如病毒、细菌、真菌及寄生虫等引起的肌炎;②免疫介导性肌炎:是一些自身免疫性疾病累及肌肉的表现。

(一)感染性肌炎

1.寄生虫病

已知能在肌肉内寄生的寄生虫有弓形虫、锥虫、猪囊虫及旋毛虫。其中,旋毛虫病在世界各地均可见。

(1)弓形虫病:弓形虫感染时,偶尔可有肌肉受累的症状,如肌痛、痉挛和肌力低下。病变为多发性肌肉的炎症,有血管周围炎细胞浸润及肌纤维坏死。但要确诊,必须查见弓形虫(抗体染色易发现),并见假囊肿,其大小可达60μm以上,感染后它可持续存在一年余。

(2)旋毛虫病:此病是通过吃入不熟的猪肉感染的,幼虫从小肠黏膜经淋巴管可进入肌肉内,可生长至30μm宽、800~1000μm长。成熟虫体呈线圈状,并产生荚膜,钙化,在肌肉内持续存在多年。一般无症状,如幼虫数量超过1g,即相当于100条以上时,可有发热、肌痛、红肿等症状,可持续数周。

2.肉芽肿性肌炎

可见于结核病、非典型分枝杆菌病、结节病及梅毒,在肌肉内有炎性肉芽肿形成。除非查见病原体,鉴别诊断较困难。

3.包涵体肌炎

此病可能与某些病毒感染有关,一般在中年以后发病。肌肉活检显示,在有炎细胞浸润的区域,并可见远程型肌病时出现的边缘空泡性肌肉变性为主的病变,有些肌萎缩。受累肌纤维,见有嗜酸性核内或浆内包涵体。电镜见包涵体相当于微管状细丝,类似副黏病毒的核壳体,故考虑此病可能为慢性持久性腮腺炎肌炎。

(二)免疫介导性肌炎

此类肌炎的特征是与某些自身免疫性疾病相联系,发病率高,呈亚急性或慢性过程。常常是全身肌肉受累,故名多发性肌炎。其病变只限制于骨骼肌,或者,也可为全身性胶原、血管病如皮肌炎、红斑狼疮、风湿病、类风湿关节炎、硬皮病、结节性多动脉炎及Sjōgren综合征等临床的表现。

1.多发性肌炎

此病从小儿到成人均可发病,常有肌痛伴肌力低下,既有全身性的,也有局部性的;肌酸激酶(CK)值常增高,肌电图上为肌源性表现。故在临床上与前述各种肌营养不良十分类似,但从肌肉活检上二者容易鉴别。根据病程发展,分为急性与慢性两种。

(1)急性多发性肌炎

1)光镜:表现为炎性、退行性变及再生三者的结合,但最突出的病变是重度炎细胞浸润,以淋巴细胞、浆细胞为主,也有巨噬细胞,偶尔有中性粒细胞及嗜酸性粒细胞浸润。炎细胞浸润见于肌束间血管周围,也可浸润至肌束内。如炎细胞聚集非常明显,有时即称为结节性肌炎。肌纤维的病变表现为大小不一,以肌束周边部为明显;可见肌纤维的颗粒状、絮状变性和坏死、吞噬作用。现已证实,侵及并破坏肌纤维的是细胞毒性T细胞。此外,可见中央核纤维的数量增加;再生时见嗜碱性肌浆的出芽及分离,其中心见有大的泡状核或多个核。

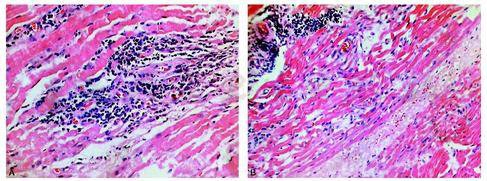

(2)慢性多发性肌炎:慢性经过的病例,大多有较明显的肌间质纤维化,而炎细胞浸润及肌纤维再生较少,但有些患者,甚至在晚期,仍有重度炎细胞浸润(图1A、B)。也可逐渐出现与肌营养不良相似的病变。Adam强调了此病时肌束周边明显的萎缩、空泡形成及肌纤维的破坏。晚期,也可进展至肌肉完全破坏,出现纤维性挛缩,甚至骨化生。

图1

A.小儿慢性多发性肌炎(男,2岁2个月,左股内侧肌肉)肌纤维退变、坏死,血管周有多量淋巴细胞浸润;B.小儿慢性多发性肌炎 同上例,肌纤维退变、坏死,伴局部肌纤维增生

1)组织化学:多发生肌炎时,受累肌纤维由于肌原纤维破坏,ATP酶显著丧失,而线粒体氧化酶尚保存。

2)电镜:多发性肌炎时,大多数有意义的发现是有细丝状及管状结构,类似副黏病毒的核壳体。这究竟是病毒结构或是对损害的一种特殊的胞浆反应,还不清楚,一般认为更像是后者。皮肌炎时,几乎经常存在此种结构,具有诊断意义。其他变化包括肌微丝紊乱、消失,线粒体的变化及内质网扩张。

2.小儿皮肌炎

此病常为特发性的,好发年龄为9岁前后,也有1岁左右发病的。临床上有发疹、肌痛、肌力低下等,有时伴有消化道症状。

病变:主要是血管周围的炎细胞浸润(以血管炎为特征)及肌束周边的肌纤维萎缩。偶尔也可见小血管完全闭锁,导致数条或数十条肌纤维坏死,称微梗死(microin‐farction)。萎缩的肌纤维线粒体增加,用线粒体氧化酶反应(NADH‐TR)显浓染,而细胞色素C氧化酶的活性则明显下降。

3.伴多发性肌炎的胶原病

许多胶原病时,常伴有肌炎及肌内血管炎,其中以结节性多动脉炎最常侵犯肌内的中、小血管。血管壁呈纤维素样坏死,管腔闭塞,其周围见有淋巴细胞、浆细胞、中性粒细胞及嗜酸性粒细胞的浸润。肌纤维的变化是非特异性的,可见肌纤维的坏死、再生及Ⅱ型纤维萎缩等。