英文名称 :drug allergy

中文别名 :药物过敏

药物过敏反应(drug allergy)是药物正常剂量应用于人体出现不可预测的、与用药物剂量无关的药物不良反应,是由免疫介导的药物超敏反应(drug hypersensitivity reactions,DHR)。所有人群中有超过7%的人受到DHR的影响,是一个重要的公众健康问题。

临床数据显示由IgE或T细胞介导的药物超敏反应中,在药物不良反应中占6%~10%,儿童的发病率低于成人。可能的原因为儿童暴露于药物的程度和时间均低于成人。一项来自美国的meta分析显示,药物不良反应的发生率为住院病人15.1%,急诊病人6.5%。药物超敏反应约占药物不良反应的1/3。另一项关于儿童发病的综述和meta分析显示,药物不良反应在住院患儿占9.5%,在门诊患儿中占1.5%。随着年龄的增加,患儿对抗生素的过敏反应呈上升趋势。

由于药物种类众多,临床表现复杂以及很多机制尚不明确,因此目前药物过敏反应的分类是一项挑战。应用普遍认可的分类方式应该能够促进我们对比研究并能提高和验证目前的诊断技术。

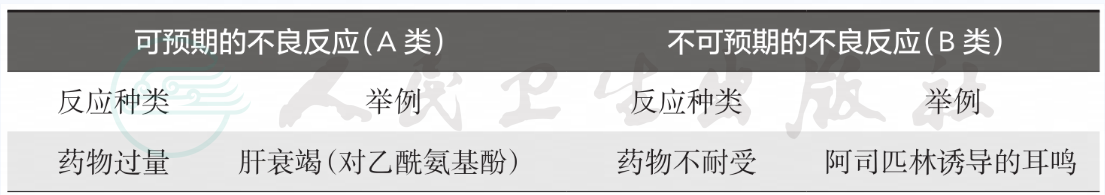

一、药物不良反应分类

见表1。

表1 药物不良反应分类

续表

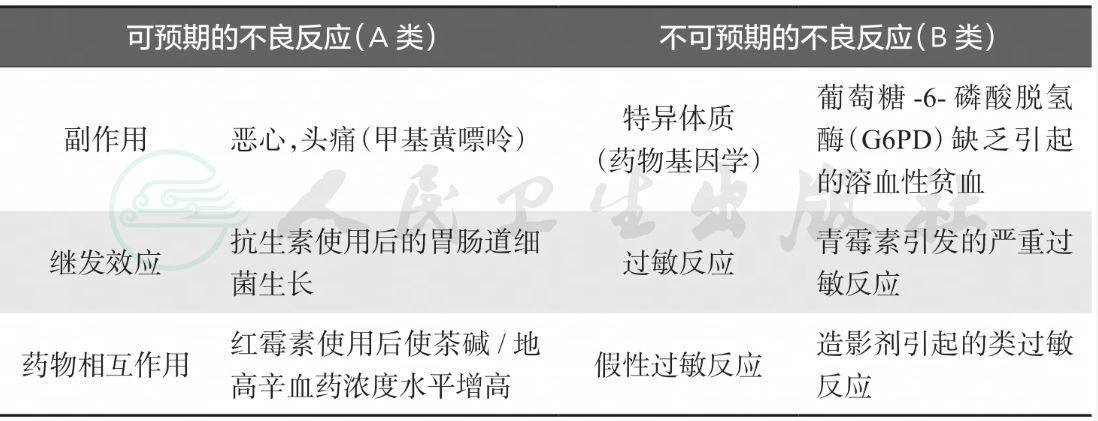

二、药物过敏反应分类

1. 根据发病的免疫机制

分为Ⅰ型药物过敏反应、Ⅱ型药物过敏反应、Ⅲ型药物过敏反应、Ⅳ型药物过敏反应(表2)。

表2 药物过敏反应分类

2. 根据用药后药物过敏反应的时间

分为速发型反应、迟发型反应。

(1)速发型药物过敏反应

主要临床表现:荨麻疹,血管性水肿,鼻炎,结膜炎,支气管痉挛,胃肠道的症状(恶心、呕吐、腹泻、腹痛),过敏反应,过敏性休克。

发生时间:一般在最后一次服药后1小时~6小时内出现上述这些典型症状。典型临床表现是首次给予新药治疗过程中第一时间出现过敏症状。

发病机制是IgE介导的免疫反应机制。

(2)非速发型药物反应

主要临床表现:迟发型荨麻疹,斑丘疹,固定性药疹,脉管炎,表皮坏死,重症多形性红斑,伴嗜酸性粒细胞增多和系统症状的药疹,急性泛发性发疹性脓疱病,对称性药物相关性间擦部及屈侧皮疹;内脏器官可单独受损或者伴随着皮肤的症状,包括肝肾功能的损伤、肺炎、贫血、中性粒细胞减少症、血小板减少症。

发生时间:可在用药1小时后的任何时间出现症状。通常是在用药后数天发生过敏反应。

发生机制:这种反应与迟发型T淋巴细胞依赖性的变态反应机制密切相关。

药物超敏反应综合征(drug-induced hypersensitivity syndrome,DIHS):是一种以急性广泛的皮损,伴有发热、淋巴结肿大、多脏器受累、嗜酸性粒细胞增多及出现异型淋巴细胞等血液学异常为特征的严重的全身型药物反应。目前认为DIHS是T细胞介导的、由药物及其毒性代谢产物引起的一种迟发型超敏反应。这种免疫系统的异常与代谢因素和病毒感染有关。

一、及时停用致敏药物

停用可疑药物是最有效的诊断和治疗手段,并在以后一个相当长的时期应避免暴露于该药及与其有交叉反应的药物。

二、药物治疗

轻者口服抗组胺药物,重症者按严重过敏反应治疗。

三、警惕药物的潜在来源

微量青霉素可潜存于非一次性医用玻璃器皿中,也可潜存于牛奶中。对青霉素高度过敏者应提高警惕。

四、个体化的预防治疗

1.DHR患者应有一个明确的、规律的、最新的慎用药物清单和一份可用的、替代致敏药物清单。

2.当更换的药物与致敏药物属于同一类时,新药需要在医护人员监护下做DPT。

3.从医学和法医学的角度来看,临床医生有必要给每一位患者做调查问卷(了解患者药物过敏史)。

4.提前预防用药(如,缓慢注射、提前应用糖皮质激素、H1受体阻滞剂),尤其对非过敏性鼻炎非常有效,而对特异性IgE依赖的过敏反应临床效果不显著。

五、药物脱敏治疗

1.脱敏(desensitization)的目的

让患者从对变应原高度敏感的状态转变为耐受的状态。适用于Ⅰ型变态反应导致的药物过敏。

2.脱敏的机制

通过给予小剂量的特异抗原,刺激病人机体产生一种属于IgG的封闭抗体,这种抗体与IgE抗体竞争抗原,从而减轻或避免变态反应的发生。临床上一些疾病特别需要某一些药物治疗而又无其他药物可以替代时,可以考虑采用药物脱敏疗法。

1.医生应严格掌握用药指征,对患者用药应慎重,能不用药物尽量不用,不要同时使用过多的药物。仔细询问患者的药物过敏史,对已有药物过敏反应者,医生应于就诊卡上明确标注,患者就诊时应向医生出示,严防再次应用致敏药物。

2.患者切不可擅自用药,更不可自作主张随意用抗菌药物、解热镇痛药等易发生过敏反应之药物。长期连续使用、一次应用多种药物和间断用药有很大危险,应尽量避免。青霉素等易发生过敏的药,用药后不可马上离开医院,应观察一段时间,如患者注射后出现瘙痒、灼热、喉头发紧等感觉以及有咳嗽、胃痛或晕厥等前驱症状的,应积极抢救。使用青霉素、抗破伤风血清等药物时,应先做过敏试验,结果为阴性方可应用。

3.注意药物内的交叉过敏,如青霉素类药物间,青霉素类与头孢菌素间,卡那霉素、庆大霉素类间,各种磺胺及有关化合物间,都可发生交叉过敏。因此在应用这些药物时,不仅要注意患者过去是否存在药物过敏,而且要注意与该化学结构相似的药物是否会过敏。

4.家中保存药物要注意防止药物变质和相互污染,不同药物片剂或粉剂不可同放一个容器内,药瓶或药袋对易过敏药物一定要标注明确,以防混用。

临床中,药物过敏反应的诊断存在严峻的挑战,对任何一种药物过敏的诊断都需要严谨的态度。明确诊断需要结合临床病史、标准化皮肤测试、体外和激发试验。不推荐筛查无药物反应史的受试者。