中文别名 :前列腺炎性疾病;前列腺炎

前列腺炎是一组疾病,而非单一病种,是指前列腺在病原体和/或某些非感染因素作用下,患者出现以骨盆区域疼痛或不适、排尿异常、全身症状等为特征的一组疾病,其概念随着对其认识的深入而不断变化。前列腺炎是泌尿、男生殖系统的常见病,约有50%的男性曾经受其影响,在泌尿外科门诊中占8%~25%。最近有许多学者认为前列腺炎不是一个单独的疾病,而是前列腺炎综合征(prostatitis syndrome,PS),其各有病因、临床特点和预后。

此病多见于中青年,尤其是50岁以下的成年男性。但可发生于成年男性任何年龄段。在美洲,20~79岁前列腺炎患病率为2.2%~16%;在欧洲,20~59岁的患病率为14.2%;在亚洲,20~79岁的患病率为2.67%~8.7%。而尸检中的患病率为24.3%~44%。

到目前为止,前列腺炎的发病机制、病理生理改变尚不十分清楚。前列腺炎发病的重要诱因包括:酗酒、嗜辛辣食物;不适当性活动、久坐引起前列腺长期充血;长期憋尿习惯;受凉;过劳导致机体抵抗力下降或特异体质;盆底肌肉长期慢性挤压;导尿等医源性损伤等,长期患病后,精神心理因素也可能参与前列腺炎的发病过程。

传统上,利用Meares-Stamey“四杯法”把前列腺炎划分为急性细菌性前列腺炎、慢性细菌性前列腺炎、慢性非细菌性前列腺炎和前列腺痛,这基于过去以感染作为前列腺炎主要病因的认识,但该方法操作繁琐、费用较高,对临床的指导意义有限。“四杯法”定义:初始尿液(voided bladder one,VB1)、中段尿液(voided bladder two,VB2)、前列腺按摩液(expressed prostatic secretion,EPS)、前列腺按摩后尿液(voided bladder three,VB3)。1995年美国国立卫生研究院(NIH)根据当时对前列腺炎的基础和临床研究情况,制定了新的分类方法(表1):

Ⅰ型:急性细菌性前列腺炎(acute bacterial prostatitis,ABP)。起病急,可表现为突发的发热性疾病,伴(或不伴)下腹部、会阴区疼痛不适,伴有持续和明显的下尿路感染症状,尿液中白细胞数量升高,血液和(或)尿液中的细菌培养阳性。

Ⅱ型:慢性细菌性前列腺炎(chronic bacterial prostatitis,CBP)。占慢性前列腺炎的5%~8%。有反复发作的下尿路感染症状,持续时间超过3个月,前列腺按摩液(EPS)/精液/前列腺按摩后尿液(VB3)中白细胞数量升高,细菌培养结果阳性。

Ⅲ型:慢性前列腺炎/慢性骨盆疼痛综合征(chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromes,CP/CPPS)。是前列腺炎中最常见的类型,约占慢性前列腺炎的90%以上。主要表现为长期、反复的骨盆区域疼痛或不适,持续时间超过3个月,可伴有不同程度的排尿症状和性功能障碍,或伴有腰腹部疼痛不适,甚至伴有性功能障碍或焦虑、抑郁等精神症状,严重影响患者的生活质量;EPS/精液/VB3细菌培养结果阴性。根据EPS/精液/VB3常规显微镜检查结果,该型又可再分为ⅢA(炎症性CPPS)和ⅢB(非炎症性CPPS)两种亚型:ⅢA型患者的EPS/精液/VB3中白细胞数量升高;ⅢB型患者的EPS/精液/VB3中白细胞在正常范围。ⅢA和ⅢB两种亚型各占50%左右。

Ⅳ型:无症状性前列腺炎(asymptomatic inflammatory prostatitis,AIP)。无主观症状,仅在有关前列腺方面的检查(EPS、精液、前列腺B超、前列腺组织活检及前列腺切除标本的病理检查等)时发现炎症证据。

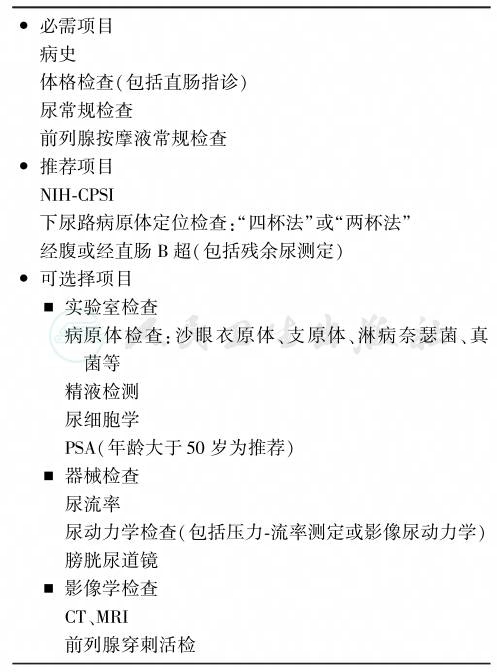

表1 Ⅱ型和Ⅲ型前列腺炎诊断建议