英文名称 :cataract

白内障(cataract)是指晶状体透明度降低或者颜色改变所导致的光学质量下降的退行性改变。

白内障的发病机制较为复杂,是机体内外各种因素对晶状体长期综合作用的结果。晶状体处于眼内液体环境中,任何影响眼内环境的因素,如老化、遗传、代谢异常、外伤、辐射、中毒、局部营养障碍以及某些全身代谢性或免疫性疾病,都可以直接或间接破坏晶状体的组织结构、干扰其正常代谢而使晶状体混浊。流行病学研究表明,紫外线照射、糖尿病、高血压、心血管疾病、机体外伤、过量饮酒及吸烟等均与白内障的形成有关。

白内障可按不同方法进行分类:

1.按病因

分为年龄相关性、外伤性、并发性、代谢性、中毒性、辐射性、发育性和后发性白内障等。

2.按发病时间

分为先天性和后天获得性白内障。

3.按晶状体混浊形态

分为点状、冠状和绕核性白内障等。

4.按晶状体混浊部位

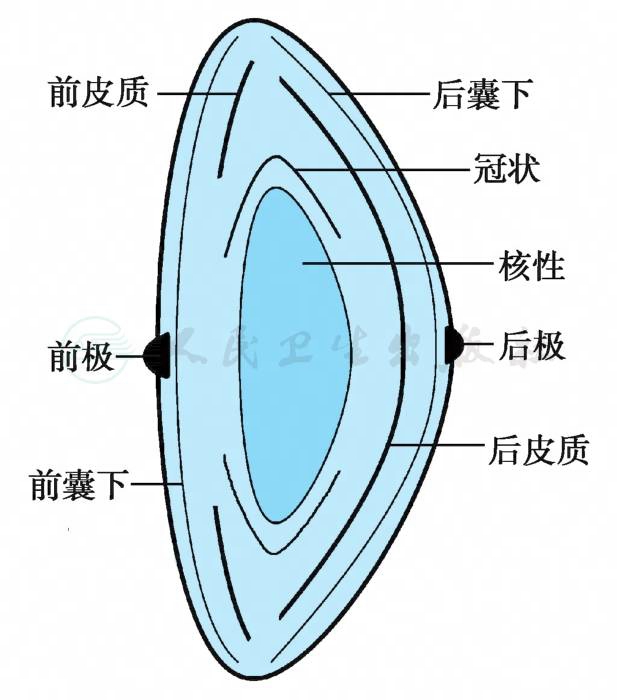

分为皮质性、核性、囊膜下和混合型白内障等(图1)。

图1 晶状体混浊部位示意图

5.按晶状体混浊程度

分为初发期、未成熟期、成熟期和过熟期。

年龄相关性白内障(age-related cataract)又称老年性白内障(senile cataract),是最为常见的白内障类型,多见于50岁以上的中、老年人,随年龄增加其发病率明显升高。它是晶状体老化后的退行性改变,是多种因素综合作用的结果。年龄、职业、性别、紫外线辐射、糖尿病、高血压和营养不良等均是白内障的危险因素。在我国,西藏地区因紫外线辐射较多而发病率最高。

(一)临床表现

常常双眼患病,但发病有先后,严重程度也不一致。根据晶状体开始出现混浊的部位,老年性白内障分为3种类型:皮质性、核性以及后囊下白内障。

1.皮质性白内障(cortical cataract)

这是最常见的老年性白内障类型,典型的皮质性白内障按其病变发展可分为4期。

(1)初发期(incipient stage)

在裂隙灯下,晶状体皮质中可见到有空泡和水隙形成。水隙从周边向中央扩大,在晶状体周边前、后皮质形成楔形混浊(图2),呈羽毛状,尖端指向中央。前、后皮质的楔形混浊可在赤道部汇合,最后形成轮辐状混浊。散大瞳孔后应用检眼镜检查可见红光反射中有轮辐状或片状阴影。早期较周边的混浊并不影响视力,病程发展缓慢,经数年才发展到下一期。

图2 初发期白内障

晶状体周边出现楔形混浊

(2)膨胀期(intumescent stage)或未成熟期(immature stage)

晶状体混浊加重,因渗透压的改变导致皮质吸水肿胀,晶状体体积增大,前房变浅,有闭角型青光眼体质的患者此时可诱发青光眼急性发作。晶状体呈灰白色混浊,以斜照法检查时,投照侧虹膜在深层混浊皮质上形成新月形阴影,称为虹膜投影,为此期的特点(图3)。患者视力明显下降,眼底难以清楚观察。

图3 膨胀期白内障

出现新月形虹膜投影

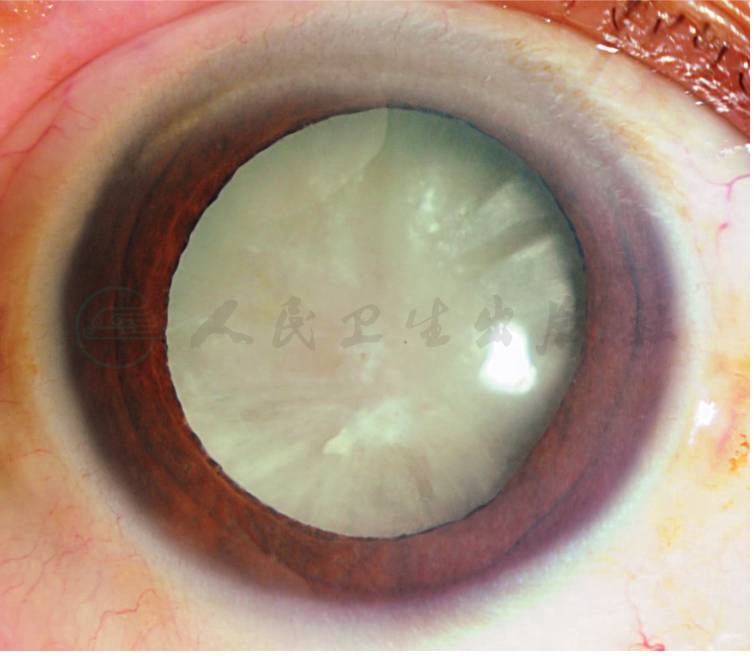

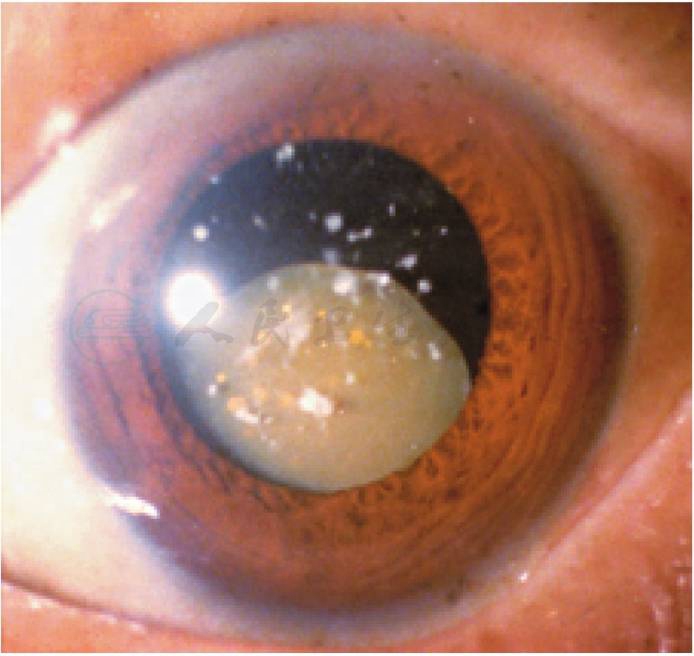

(3)成熟期(mature stage)

晶状体内水分溢出,肿胀消退,体积变小,前房深度恢复正常。此时晶状体完全混浊,呈乳白色,部分患者的囊膜上还可以看到钙化点(图4)。患者视力可降至手动或光感,眼底不能窥入。

图4 成熟期白内障

晶状体呈乳白色完全混浊

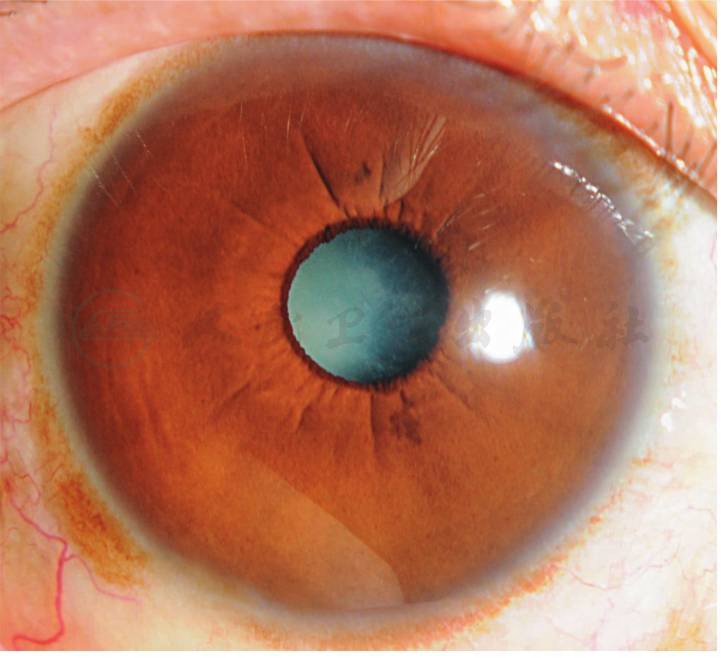

(4)过熟期(hypermature stage)

如果成熟期持续时间过长,经数年后晶状体内水分持续丢失,晶状体体积缩小,囊膜皱缩和有不规则的白色斑点及胆固醇结晶形成,前房加深,虹膜震颤。晶状体纤维分解液化,呈乳白色。棕黄色晶状体核沉于囊袋下方,可随体位变化而移动,称为Morgagnian白内障(图5)。当晶状体核下沉后,视力可以突然提高。

图5 过熟期白内障

晶状体核下沉

过熟期白内障囊膜变性,通透性增加或出现细小的破裂,导致液化的皮质容易渗漏到晶状体囊膜外,可发生晶状体蛋白诱发的葡萄膜炎。长期存在于房水中的晶状体皮质可沉积于前房角,也可被巨噬细胞吞噬后堵塞前房角而引起晶状体溶解性青光眼。由于晶状体悬韧带变性,晶状体容易出现脱位或移位,囊膜破裂也可使核脱出,若脱位的晶状体或晶状体核堵塞瞳孔区,也可引起继发性青光眼。上述情况引起的葡萄膜炎和青光眼均须立即手术治疗。

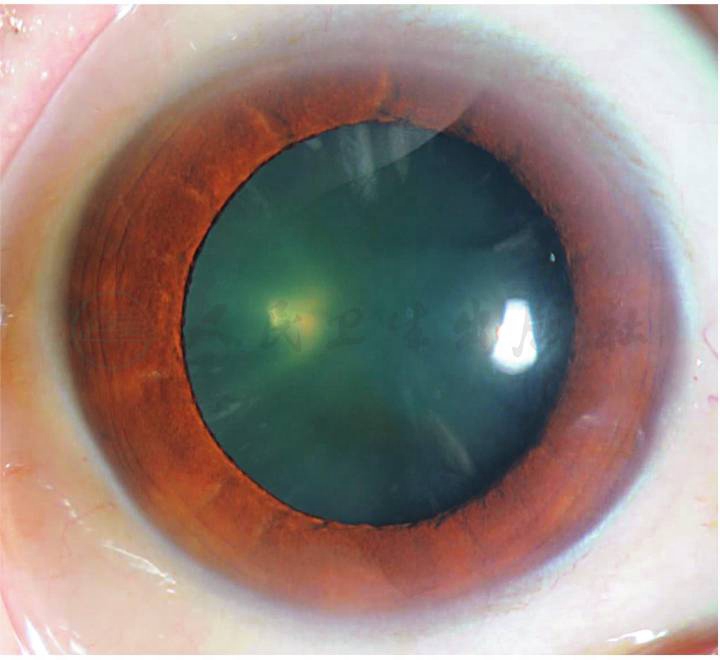

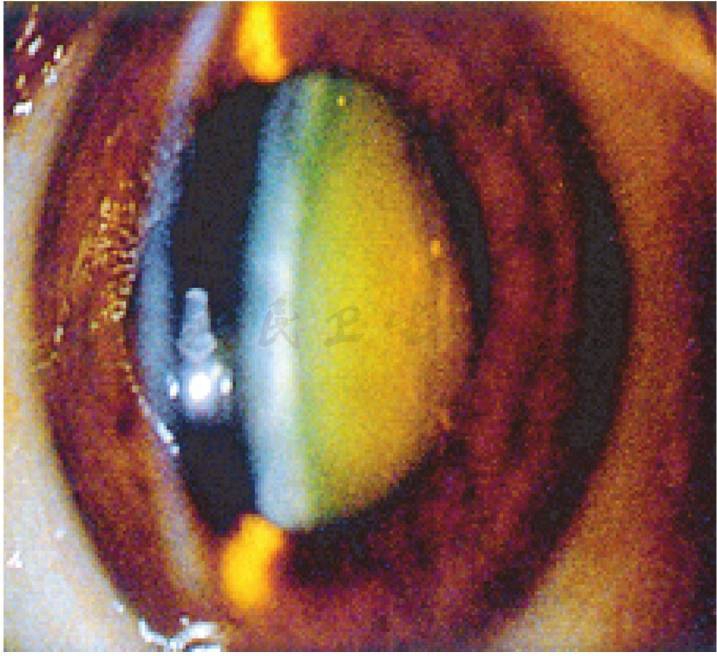

2.核性白内障(nuclear cataract)

此型白内障发病较早,进展缓慢。核的混浊从胎儿核或成人核开始,初期核为黄色,与正常人的核硬化不易区别。核硬化是生理现象,由于晶状体终身生长,随年龄增大,晶状体核密度逐渐增加,颜色变深,但对视力无明显影响。核性白内障随病程进展核的颜色逐渐加深而呈黄褐色、棕色、棕黑色甚至黑色(图6)。早期由于核屈光力的增强,患者可出现晶状体性近视,远视力下降缓慢。后期因晶状体核的严重混浊,眼底不能窥见,视力极度减退。

图6 核性白内障

晶状体核呈黄褐色混浊

3.后囊下白内障(posterior subcapsular cataract)

晶状体后囊膜下浅层皮质出现棕黄色混浊,为许多致密小点组成,其中有小空泡和结晶样颗粒,外观似锅巴状。由于混浊位于视轴,所以早期就会出现明显视力障碍。后囊膜下白内障进展缓慢,后期合并晶状体皮质和核混浊,最后发展为完全性白内障。

(二)诊断

应在散大瞳孔后,以检眼镜或裂隙灯活体显微镜检查晶状体。根据晶状体混浊的形态和视力情况可以做出明确诊断。当视力减退与晶状体混浊情况不相符合时,应当进一步检查,寻找导致视力下降的其他病变,避免因为晶状体混浊的诊断而漏诊其他眼病。

(三)治疗

1.白内障药物治疗

多年来人们对白内障的病因和发生机制进行了大量研究,针对不同的病因学说应用不同的药物治疗白内障。尽管目前临床上有包括中药在内的十余种抗白内障药物在使用,但其疗效均不十分确切。

2.白内障手术治疗

手术治疗仍然是各种白内障的主要治疗手段。通常采用在手术显微镜下施行的白内障超声乳化术或白内障囊外摘除术联合人工晶状体植入术,可以获得满意的效果。

(1)手术适应证

①白内障手术的主要适应证是视功能不能满足患者的需要,而手术后可提供改善视力的可能;②白内障摘除也适用于当晶状体混浊妨碍诊断或处理眼后节疾病时,如视网膜脱离、糖尿病视网膜病变和眼内炎等;③有临床意义的屈光参差合并白内障存在时;④因晶状体引起其他眼部病变,如晶状体引起的炎症(晶状体溶解、晶状体过敏反应),晶状体膨胀诱发的闭角型青光眼;⑤虽然患眼已丧失视力,但成熟或过熟的白内障使瞳孔区变成白色,影响外观时,可以在患者要求下考虑施行白内障手术。

(2)手术禁忌证

①患者不愿手术,不能获得患者或其代理人的知情同意;②患者的生活质量没有受到影响,或能够通过眼镜或者其他辅助装置获得患者需要的视力时;③不能期望手术提高视力,而没有其他摘除晶状体的指征;④患者同时患有其他严重疾病,不能安全地完成手术。

(3)术前检查和准备

1)眼部检查包括

①检查患者的视力、光感及光定位、红绿色觉;②裂隙灯、检眼镜检查,记录角膜、虹膜、前房、视网膜情况以及晶状体混浊情况,排除眼部活动性炎症等病变。

2)特殊检查包括

①眼压;②角膜曲率以及眼轴长度测量,计算人工晶状体度数;③角膜内皮细胞;④眼部B超等检查。

3)全身检查包括

①对高血压、糖尿病患者控制血压和血糖;②心、肺、肝、肾等脏器功能检查,确保可耐受手术,必要时请内科会诊。

4)白内障术后视力预测

①光定位检查,是判断视网膜功能是否正常的一种简单有效的方法,当光定位不准确时,提示患眼的视网膜功能可能较差;②视觉电生理检查,电生理包括视网膜电图(electroretinogram,ERG)检查和视觉诱发电位(visual evoked potential,VEP)检查,ERG检查可反映视网膜视锥细胞和视杆细胞功能,VEP检查可反映黄斑病变和视神经功能异常;③激光干涉仪检查,激光干涉仪能够穿过混浊的晶状体在视网膜上形成二维单色干涉条纹,可测出人眼视力的分离值,患者能够分辨出条纹的能力与黄斑视功能密切相关。

5)术前准备

包括术前冲洗结膜囊和泪道,散瞳剂扩大瞳孔等。

(4)手术方法

一千多年以前,我国以及印度等国家就有针拨术治疗白内障的记载。近200多年来白内障的手术技术得到了快速的发展。尤其近几十年内,显微手术和人工晶状体植入技术的发展应用,使白内障手术有了质的飞跃,成为现代眼科学中发展最新、最快的领域之一。

1)白内障针拨术(couching of lens)

用器械将混浊晶状体的悬韧带离断,使晶状体脱入玻璃体腔。因术后并发症较多已基本被淘汰。

2)白内障囊内摘除术(intracapsular cataract extraction,ICCE)

是将混浊晶状体完整摘除的手术,手术操作简单,但手术需在大切口下完成,并发症多。在我国目前极少应用。

3)白内障囊外摘除术(extracapsular cataract extraction,ECCE)

是将混浊的晶状体核和皮质摘除而保留后囊膜的术式(图7)。手术需在显微镜下完成,对术者手术技巧要求较高。因为完整保留了后囊膜,减少了对眼内结构的干扰和破坏,防止了玻璃体脱出及其引起的并发症,同时为顺利植入后房型人工晶状体创造了条件。

图7 白内障囊外摘除术手术示意图

4)超声乳化白内障吸除术(phacoemulsification)

是应用超声能量将混浊晶状体核和皮质乳化后吸除、保留晶状体后囊的手术方法。超声乳化技术自20世纪60年代问世以来,发展迅速,配合折叠式人工晶状体的应用,技术趋于成熟,在国内外广泛应用。超声乳化技术将白内障手术切口缩小到3mm甚至更小,具有组织损伤小、切口不用缝合、手术时间短、视力恢复快、角膜散光小等优点,并可在表面麻醉下完成手术。近年来出现的微切口超声乳化术将白内障手术切口缩小至1.5~2.2mm,大大减少了组织损伤和术后角膜散光,术后视力恢复更快。

5)飞秒激光辅助下白内障摘除术(femtosecond laser-assisted cataract surgery)

飞秒激光是一种以超短脉冲形式运转的激光,其具备瞬时功率大、聚焦尺寸小、穿透性强、精密度高的优势,为白内障领域近5年来的突破性医疗技术,也是一项类似外科手术机器人的先进技术。飞秒激光可应用于撕囊、预劈核及角膜切口制作中,具有增加手术精准性、减少手术损伤、提高手术安全性等优点。目前已有白内障术者将其运用到复杂白内障的处理中,亦取得了较好的手术效果。

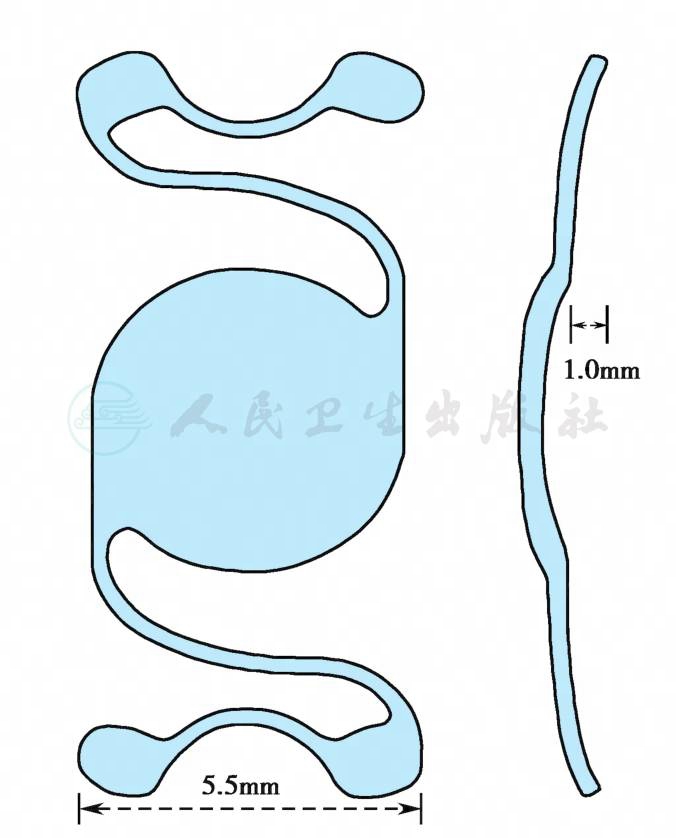

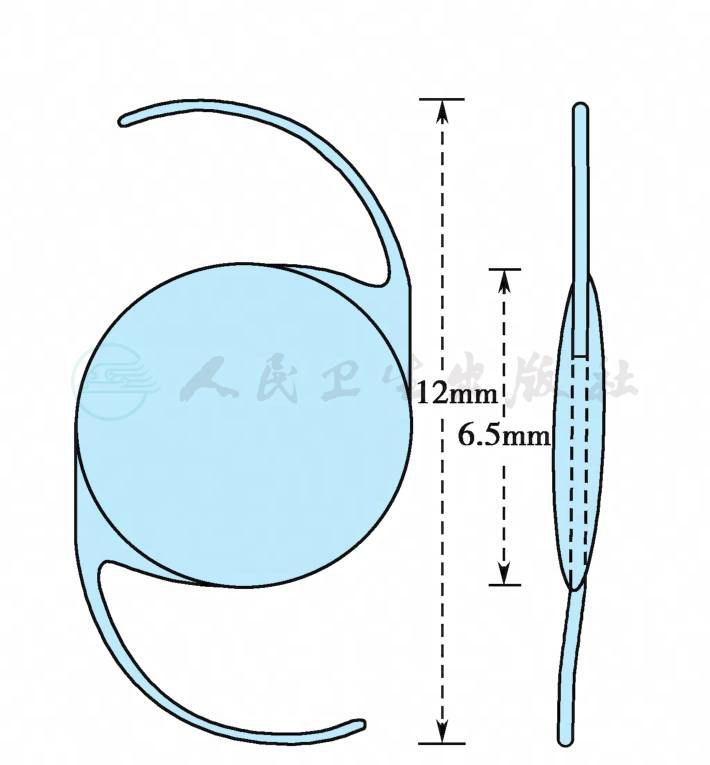

6)人工晶状体植入术(intraocular lens implantation)

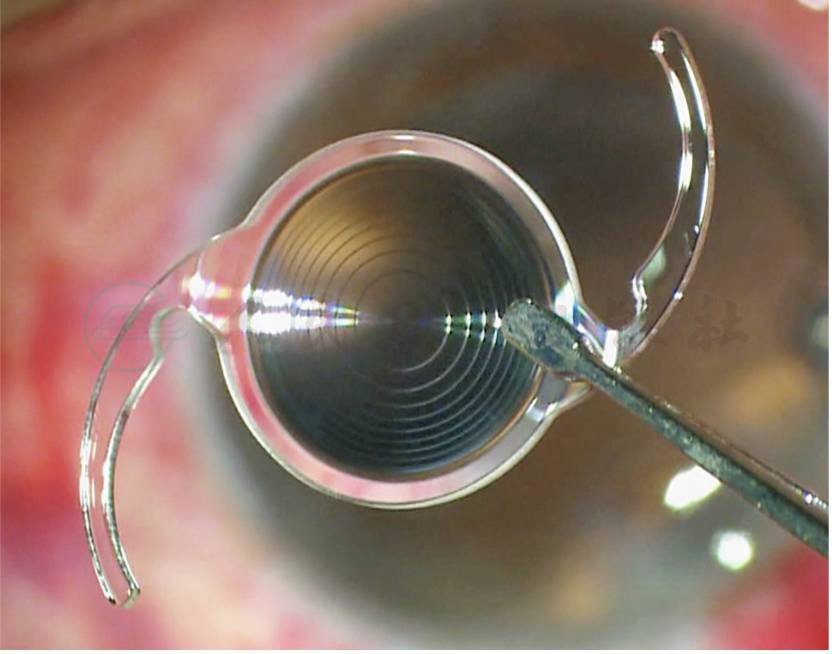

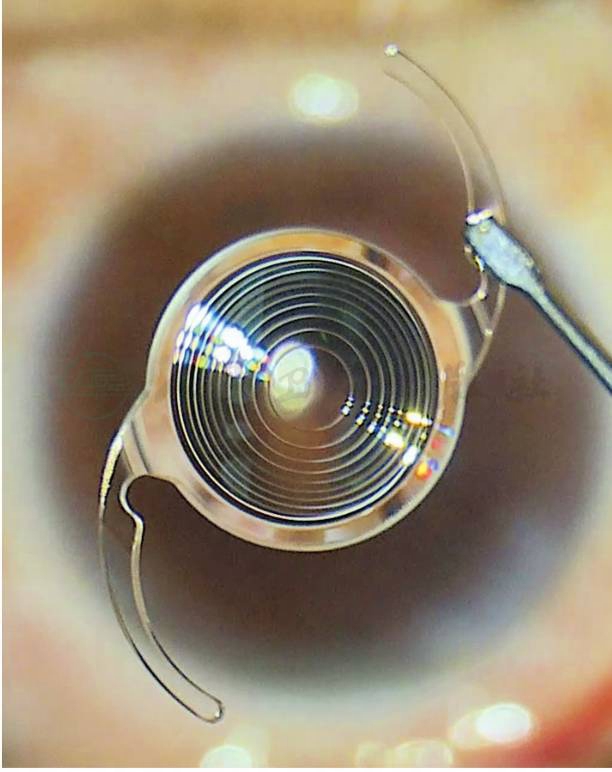

人工晶状体为无晶状体眼屈光矫正的最好方法,已得到普遍应用。人工晶状体按植入眼内的位置主要可分为前房型和后房型2种(图8,图9);按其制造材料可分为硬质和软性(可折叠)2种,均为高分子聚合物,具有良好的光学物理性能和组织相容性。按其焦点设计可分为单焦点人工晶状体和多焦点人工晶状体。植入后可迅速恢复视力、双眼单视和立体视觉。

图8 前房型人工晶状体

图9 后房型人工晶状体

7)多焦点人工晶状体植入(multifocal intraocular lens implantation,MIOLs)

患者对白内障术后屈光状态有个性化要求,单焦点人工晶状体已不能满足部分白内障患者的需求。为了使术后患者视不同距离的物体时裸眼视力均能达到其个性化要求,多焦点人工晶状体应运而生。从早期的环形折射设计到环形衍射设计、调节型设计、区域折射设计、衍射及折射交替设计,从双焦点、三焦点到连续焦点的改良,方方面面都体现出多焦点人工晶状体领域的发展空间(图10,图11,图12)。但从临床证据上看,目前各种多焦点人工晶状体仍存在一些需改进之处。

图10 衍射型多焦点人工晶状体

图11 区域折射型多焦点人工晶状体

图12 连续视程型多焦点人工晶状体

并发性白内障(complicated cataract)是指由于眼部疾病所导致的晶状体混浊。

(一)病因

由于眼部炎症或退行性病变,使晶状体营养或代谢发生障碍,而导致其混浊。常见于葡萄膜炎、视网膜色素变性、视网膜脱离、青光眼、眼内肿瘤及高度近视等。

(一)临床表现

患者有原发病的表现,可为双眼或单眼发生。由眼前段疾病引起的多由前皮质开始。由眼后段疾病引起者,早期在晶状体后极部囊膜及囊膜下皮质出现颗粒状灰黄色混浊,并有较多空泡形成,逐渐向晶状体核中心部及周边部扩展,呈放射状,形成玫瑰花样混浊,继之向前皮质蔓延,逐渐使晶状体全混浊。以后水分吸收,囊膜增厚,晶状体皱缩,并有钙化等变化。由青光眼引起者多由前皮质和核开始。高度近视所致者多为核性白内障。

(一)诊断

晶状体混浊的形态和位置有助于诊断。此外正确地诊断原发病对于并发性白内障的诊断和治疗也是至关重要的。

(一)治疗

①治疗原发病。②对于已影响工作和生活的并发性白内障,如果患眼光定位准确,红、绿色觉正常,可进行手术摘除白内障。对白内障摘除后是否植入人工晶状体应根据原发病的状况慎重考虑。③各种炎症引起的并发性白内障对手术的反应不同,有的可在术后引起严重的并发症,应根据原发病的种类,在眼部炎症得到很好控制以后,再考虑手术。④术后局部或全身应用糖皮质激素的剂量比一般白内障术后大一些,使用的时间长一些。

电磁波谱从γ-射线到质子、中子、电子、微波辐射等都可导致晶状体混浊,因放射线所致的晶状体混浊称为放射性白内障。

(一)病因和临床表现

1.红外线所致白内障

多发生于玻璃厂和炼钢厂的工人中,为熔化的高温玻璃和钢铁产生的短波红外线被晶状体吸收后,产生晶状体混浊。初期,晶状体后皮质有空泡、点状和线状混浊,类似蜘蛛网状,有金黄色结晶样光泽。以后逐渐发展为盘状混浊。最后发展为全白内障。

2.电离辐射所致白内障

电离辐射的射线包括中子、X线、γ线及高能量的β线,照射晶状体后会导致白内障,发生白内障的潜伏期长短不等,与放射剂量大小和年龄有直接关系。剂量大、年龄小者潜伏期短。初期晶状体后囊膜下有空泡和灰白色颗粒状混浊,并逐渐发展为环状混浊。也可表现为前囊膜下皮质点状、线状和羽毛状混浊,从前极向外放射。后期可有盘状及楔形混浊,最后形成全白内障。

3.微波所致白内障

微波来源于太阳射线、宇宙射线和电视、雷达、微波炉等。大剂量的微波可产生类似于红外线的热作用。晶状体对微波敏感,因微波的剂量不同可对晶状体产生不同的损害。晶状体可出现皮质点状混浊、后囊膜下混浊和前皮质羽状混浊。

(一)诊断

根据长期接触放射线的病史,以及晶状体混浊的形态、位置等,可做出诊断。

(一)治疗

接触放射线时应配戴防护眼镜,对从事相关职业的人群应定期进行晶状体健康体检。当白内障严重到影响患者工作和生活时,可手术摘除白内障和植入人工晶状体。