二度房室传导阻滞是激动自心房至心室的传导有中断,即一部分室上性激动因阻滞而发生QRS波群脱漏,同时也可伴有房室传导的现象,属于不完全性房室传导阻滞中最常见的一种类型。P波与QRS波群可成规则的比例(如3∶1,5∶4等)或不规则比例。二度房室传导阻滞的心电图表现可以分为两型,即莫氏Ⅰ型(MobitzⅠ型)和莫氏Ⅱ型(MobitzⅡ型)。

1.莫氏Ⅰ型房室传导阻滞

又称文氏型阻滞(Wencke bach block)。心电图的基本特点是:PR间期逐渐延长,以致出现一个P波后的QRS波脱漏,其后的PR间期重新回到最短(可以正常,也可不正常)。从PR间期最短的心动周期开始到出现QRS波脱漏的心动周期为止,称为一个文氏周期。这种文氏周期反复出现,称为文氏现象(Wenckebach phenomenon)。

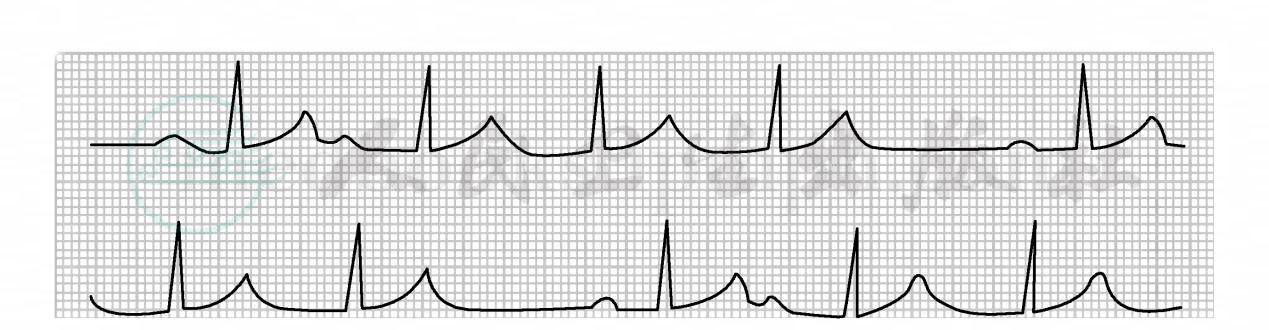

(1)心电图特点:P波和下传的QRS波的比例可以用数字表示,如4∶3阻滞,表示每4个P波有3个下传,脱漏1个。其特征可归纳为:①PR间期逐渐延长,直至脱漏一次,脱漏前PR间期最长,脱漏后的PR间期最短;②PR间期逐渐延长的增加量逐次减少,由此出现RR间期逐渐缩短的现象;③含有未下传的QRS波的RR间期小于最短的RR间期的2倍(图1)。

图1 二度Ⅰ型房室传导阻滞

(2)希氏束电图特点:莫氏Ⅰ型房室传导阻滞的部位约80%在希氏束的近端,表现为AH间期进行性延长,直至完全阻滞,而HV间期正常。少数患者也可以在希氏束本身或希氏束远端阻滞,H-H’间期或HV间期逐渐延长直至完全阻滞。

(3)临床意义:注意鉴别不典型的文氏阻滞。对于PR间期不是逐渐延长而是相对稳定的文氏阻滞,易误诊为莫氏Ⅱ型房室传导阻滞,此时应仔细测量QRS波脱落前的一个PR间期与脱落后的一个PR间期,如果后者短于前者,应属于莫氏Ⅰ型房室传导阻滞。莫氏Ⅰ型房室传导阻滞一般预后良好,只需针对病因治疗而不需要特殊处理。对于远端阻滞而伴有晕厥等临床症状者,应引起重视,随访观察。

2.莫氏Ⅱ型房室传导阻滞

房、室呈比例的传导中断,多发生于房室结以下的传导系统病变时,其次为房室结,主要由于心脏的传导系统绝对不应期呈病理性延长,少数的相对不应期也有延长,致使PR间期延长。如房室呈3∶1或3∶1以上阻滞,称为高度房室传导阻滞。

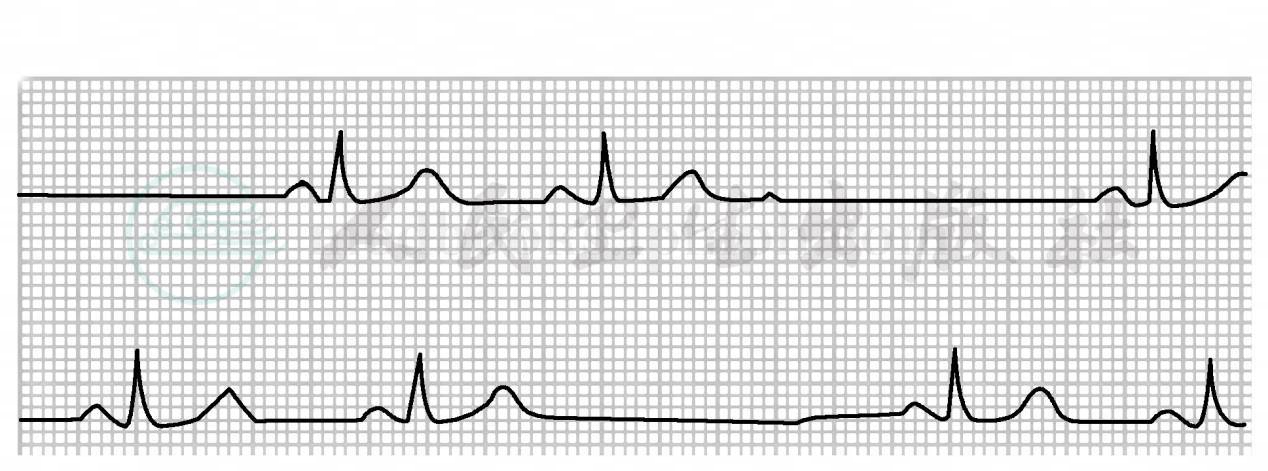

(1)心电图特点:PR间期固定(多数情况下PR间期正常,但也可以延长),若干个心动周期后出现一个QRS波脱漏,长RR间期等于短RR间期的两倍。房室传导比例可固定,如3∶1或3∶2,也可不定,如3∶2到5∶4等。下传的QRS波可正常或宽大畸形(图2)。

图2 二度Ⅱ型房室传导阻滞

(2)希氏束电图特点:莫氏Ⅱ型阻滞部位大多在希氏束远端,约占70%。①希氏束近端阻滞的特点:AH间期延长,但下传的HV间期正常,QRS波也正常,说明冲动可下传,在房室结呈不完全阻滞,而QRS波不能下传时A波后无V波,无V波。②希氏束远端阻滞:AH间期正常,HV间期延长,冲动不能下传时,心搏的H波后无V波。

(3)临床意义:莫氏Ⅱ型房室传导阻滞多发生在希氏束远端,常为广泛的不可逆性病变所致,易发展为持续的高度或完全性房室传导阻滞。预后较莫氏Ⅰ型房室传导阻滞差,有晕厥者需安装心脏起搏器治疗。

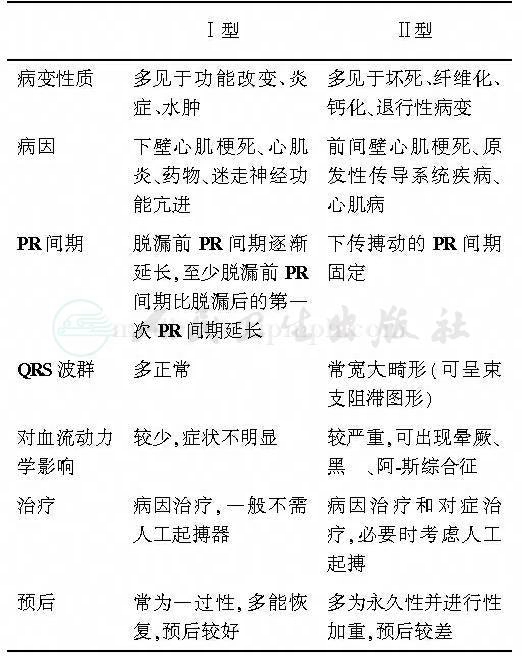

莫氏Ⅰ型和莫氏Ⅱ型房室传导阻滞需进行鉴别,尽管二者都属于二度房室传导阻滞,但是由于阻滞部位多不相同,前者大部分在房室结,而后者几乎都在希氏束-普肯耶系统,因而,二者的治疗和预后显著不同。在心电图中的鉴别关键是有下传的QRS波的PR间期是否恒定。在PP间期恒定的情况下,凡PR间期固定不变者,可判断为莫氏Ⅱ型房室传导阻滞。如果PP间期不恒定,PR间期在莫氏Ⅱ型房室传导阻滞中的变化也不会超过5毫秒。具体鉴别见表1。

表1 二度房室传导阻滞Ⅰ型和Ⅱ型的比较

(一)二度Ⅰ型房室传导阻滞的病因及发生机制

二度Ⅰ型房室传导阻滞发生的电生理基础是房室传导组织的绝对不应期和相对不应期都延长,但绝对不应期延长较轻,而以相对不应期延长为主。

二度Ⅰ型房室传导阻滞常见病因:

1.大多数见于具有正常房室传导功能的人。动态心电图发现,二度Ⅰ型房室传导阻滞与一度房室传导阻滞一样,可以发生在正常的青年人(尤其是运动员),而且多发生在夜间迷走神经张力增高时。运动或使用阿托品后可明显改善房室结内传导功能,使二度Ⅰ型房室传导阻滞消失,提示该现象与迷走神经张力增高有关。

2.很多药物可以延长房室结的不应期,如洋地黄类药物、β受体阻滞剂、钙拮抗药及中枢和外周交感神经阻滞药物均可引起二度Ⅰ型房室传导阻滞。

3.在急性心肌梗死患者二度房室传导阻滞的发生率可达2%~10%。多见于下壁心肌梗死患者,且多数是由一度房室传导阻滞发展而来。通常是房室结功能异常所致,其机制可能与迷走神经张力增高及腺苷作用有关。出现时间短暂,多于1周内消失。二度Ⅰ型不常发生于前间壁心肌梗死,一旦发生,表明是广泛的希氏束、浦肯野纤维损伤,易进展为高度房室传导阻滞。

(二)二度Ⅱ型房室传导阻滞的病因及发生机制

二度Ⅱ型房室传导阻滞发生的电生理基础是房室传导组织的绝对不应期显著延长,而相对不应期基本正常。当绝对不应期的延长超过一个窦性周期时,引起下一个窦性或室上性激动传导受阻而产生间歇性漏搏,而下传的PR间期是正常的。二度Ⅱ型房室传导阻滞的阻滞部位几乎完全在希-浦系统内,希氏束电图显示阻滞部位多在HV区,少数在H区。在体表心电图上,约29%的患者QRS波是窄的(≤0.10s),约71%的患者QRS波是宽的(≥0.12s)。

二度Ⅱ型房室传导阻滞常见病因:

1.药物作用,如洋地黄、奎尼丁、普鲁卡因胺、普罗帕酮、美托洛尔等均可引起二度Ⅱ型房室传导阻滞(但它们更易发生二度Ⅰ型房室传导阻滞)。

2.电解质紊乱中高血钾(血钾为10~13mmol/L)可引起房室传导阻滞。低血钾(血钾<2.8mmol/L)也可引起各级房室传导阻滞。

3.风湿热、风湿性心肌炎患者中约26%可伴有一度和/或二度房室传导阻滞,以一度多见。病毒性心肌炎患者二度和三度房室传导阻滞并不少见。有时伴有束支阻滞,多表明病变广泛。其他感染,如柯萨奇B病毒、麻疹、腮腺炎、病毒性上呼吸道感染、传染性单核细胞增多症、病毒性肝炎、伤寒等可使传导系统广泛或局部受损,一、二、三度房室传导阻滞均可发生,受损程度可轻可重,但阻滞大多为暂时性的、可逆的,很少发展为永久性慢性房室传导阻滞。

4.冠心病、急性心肌梗死合并二度Ⅱ型房室传导阻滞的发生率为1%~2%,多见于前壁心肌梗死患者,多在发病后72h内出现,而阻滞部位则多在希氏束以下。扩张型心肌病合并二度阻滞者约占4%。其他疾病,如肥厚型心肌病、先天性心脏病、心脏直视手术、甲状腺功能亢进与黏液性水肿以及钙化性主动脉瓣狭窄症等均可见到不同程度的房室传导阻滞。

5.近年来发现,大约有半数慢性结下性房室传导阻滞并非系动脉硬化、心肌炎或药物中毒所致,而是两束支或三束支发生非特异性纤维性变,有时病变可侵及希氏束的分叉处,而房室结和希氏束则很少受到侵及,其原因不明。

(一)无症状的二度Ⅰ型房室传导阻滞

因阻滞的位置不同而不同。阻滞区位于房室结者(如绝大多数的二度Ⅰ型房室传导阻滞)通常不需治疗,但需定期随访。对于阻滞区位于希浦系统内的二度Ⅰ型房室传导阻滞,尽管无症状,也应紧密观察。须积极治疗原发病,去除诱因。

并可考虑心脏起搏治疗,因为这种心律是很不稳定的,可以突然发生心脏停搏或发展为高度或三度房室传导阻滞,多见于伴有器质性心脏病患者。

(二)有症状的(特别是有晕厥史者)二度Ⅰ型房室传导阻滞

不论其阻滞区的位置,都应积极治疗。如系房室结内阻滞者,心率过慢,可用阿托品0.3mg口服、2~3次/d,或阿托品0.3~0.5mg皮下注射、1~2次/d,也可用异丙肾上腺素及氨茶碱等。

(三)急性心肌梗死时二度Ⅰ型房室传导阻滞

不常发生于前间壁心肌梗死,一旦发生,表明是广泛的希氏束、浦肯野纤维损伤,易发展为高度房室传导阻滞。发生于下壁心肌梗死者,大多系迷走神经张力增高所致,多为良性,通常不需处理。如心率明显减慢或有症状者,可用阿托品或氨茶碱口服治疗。

(四)永久性起搏治疗的适应证

1.二度Ⅰ型房室传导阻滞

二度Ⅰ型房室传导阻滞产生症状性心动过缓(Ⅰ类适应证);无症状性二度Ⅰ型房室传导阻滞,因其他情况行电生理检查发现阻滞部位在希氏束内或以下水平(Ⅱa类适应证);二度Ⅰ型房室传导阻滞伴有类似起搏器综合征的临床表现(Ⅱa类适应证);神经肌源性疾病(如肌发育不良、克塞综合征等)伴发的任何程度的房室传导阻滞,因为阻滞随时会加重,无论有否症状应行永久起搏器治疗(Ⅱb类适应证)。

2.二度Ⅱ型房室传导阻滞

(1)二度Ⅱ型房室传导阻滞几乎全部发生在希氏束内和双侧束支水平(希氏束下),几乎都是病理性的。这种心律不稳定,可突然发生心脏停搏或进展为三度房室传导阻滞,患者可出现晕厥、心绞痛,严重者可出现阿斯综合征等并发症,预后较差,永久起搏治疗是必要的。

(2)急性心肌梗死伴发的二度Ⅱ型房室传导阻滞经积极治疗原发病后,部分病例历时数小时或数天,阻滞可消失,如急性期后或经介入等积极治疗原发病,房室传导阻滞仍不改善者,可以考虑永久性起搏器治疗。