英文名称 :sacro-iliitis

骶髂关节炎分为原发性骶髂关节炎和继发性骶髂关节炎。原发性骶髂关节炎是骶髂关节的无菌性炎症、各种脊柱关节病或未分化脊柱关节病的早期病症。疼痛是主要症状,慢性起病,以夜间或晨起较重,活动后多可减轻。继发性骶髂关节炎常继发于强直性脊柱炎、股骨头病变、医源性损伤、髋关节受损、内分泌失调和代谢功能障碍、髋关节结核等。

骶髂关节损伤的常见病因包括创伤性和非创伤性,其中较为常见的病因为腰部手术、分娩、脊柱侧弯、炎症性关节病变及感染等。

骶髂关节是人体最大的轴性关节,由骶骨和髂骨的耳状关节面连接组成。流行病学显示,85%的人一生中会有腰背部或下肢疼痛,其中常见原因多来源于脊柱、髋关节及骶髂关节,骶髂关节源性的腰背痛所占比例为22%,在特殊人群如老年人或腰背融合术后患者中发病率更高。由于认识的不足,部分骶髂关节来源的疼痛往往会被误诊或忽略。

骶髂关节被软骨覆盖,表面凹凸不平,使关节之间连接十分紧密,活动范围极小,旋转角度不超过5°。骶髂关节的关节面粗糙,是诸多韧带的附着点,骶髂前韧带位于关节的前面,连接骶骨前侧缘和髂骨耳状关节面前缘,结构薄弱,对骶髂关节稳定性影响较小;骶髂后韧带位于骶髂关节的后方,分为深浅两层,骶髂后短韧带斜向下走行,起自髂粗隆和髂骨耳状面后部及髂后下棘,止于骶骨外侧嵴和骶关节嵴,骶髂后长韧带自髂后上棘达第2至第4骶椎的关节突,连接腰背筋膜与骶结节韧带;骶骨骨间韧带在骶髂关节后上部凹凸的关节间隙内,是纵横交错的坚韧短纤维,连接髂骨粗隆和骶骨粗隆;骶结节韧带位于骨盆的后下方,呈扇形分布,起自髂后下棘、骶骨下外缘及尾骨上部,止于坐骨结节内侧缘,厚而强韧,在骶髂关节后部纵向走行,限制骶骨的腹侧倾斜;骶棘韧带位于骶结节韧带的前方呈三角形,起自骶骨外缘,止于坐骨棘;髂腰韧带起自第4、5腰椎横突,呈放射状止于髂嵴内唇后半部分,主要作用为限制第五腰椎的旋转,防止骶骨过度下沉。紧张的关节囊和丰富的韧带可以产生较好的承重能力,并可以缓冲冲击和振荡。过度或不适当的活动使关节软骨更易受损,引发关节炎症,引起疼痛或功能障碍。

骶髂关节结构复杂,神经支配及其丰富。骶髂关节后部的神经分布为骶1到骶3神经的背内侧支及部分腰4腰5的背内侧支;骶髂关节前部的神经分布主要有腰髂神经丛、闭孔神经、臀上神经。

一般无特殊,若为年轻患者,可检查血液HLA-B27明确强直性脊柱炎,或行相关检查明确是否存在风湿性疾病。影像学检查可存在骶髂关节的退行性改变,也可以无明显的病变。

一、治疗原则

1.药物治疗

非甾体抗炎药、软骨保护药物等。

2.物理疗法

冲击波、超短波、电疗可消除局部炎症、改善局部循环起到治疗作用。

3.手术治疗

骶髂关节融合术,目的是减少骶髂关节的相对运动从而减少炎症的发生,适用于保守或介入治疗无效及疼痛程度较重的患者。

二、疼痛专科治疗

1.骶髂关节注射

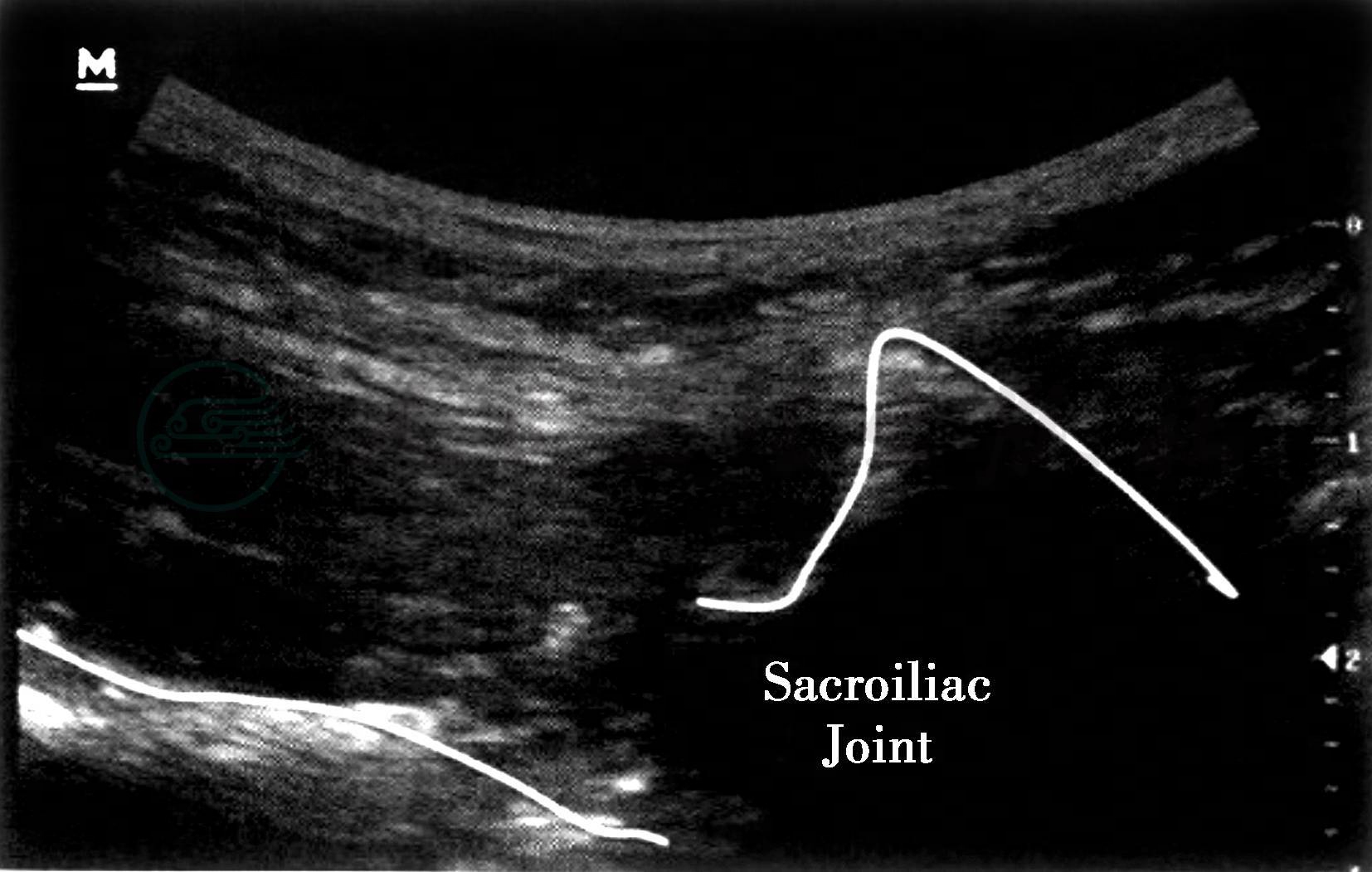

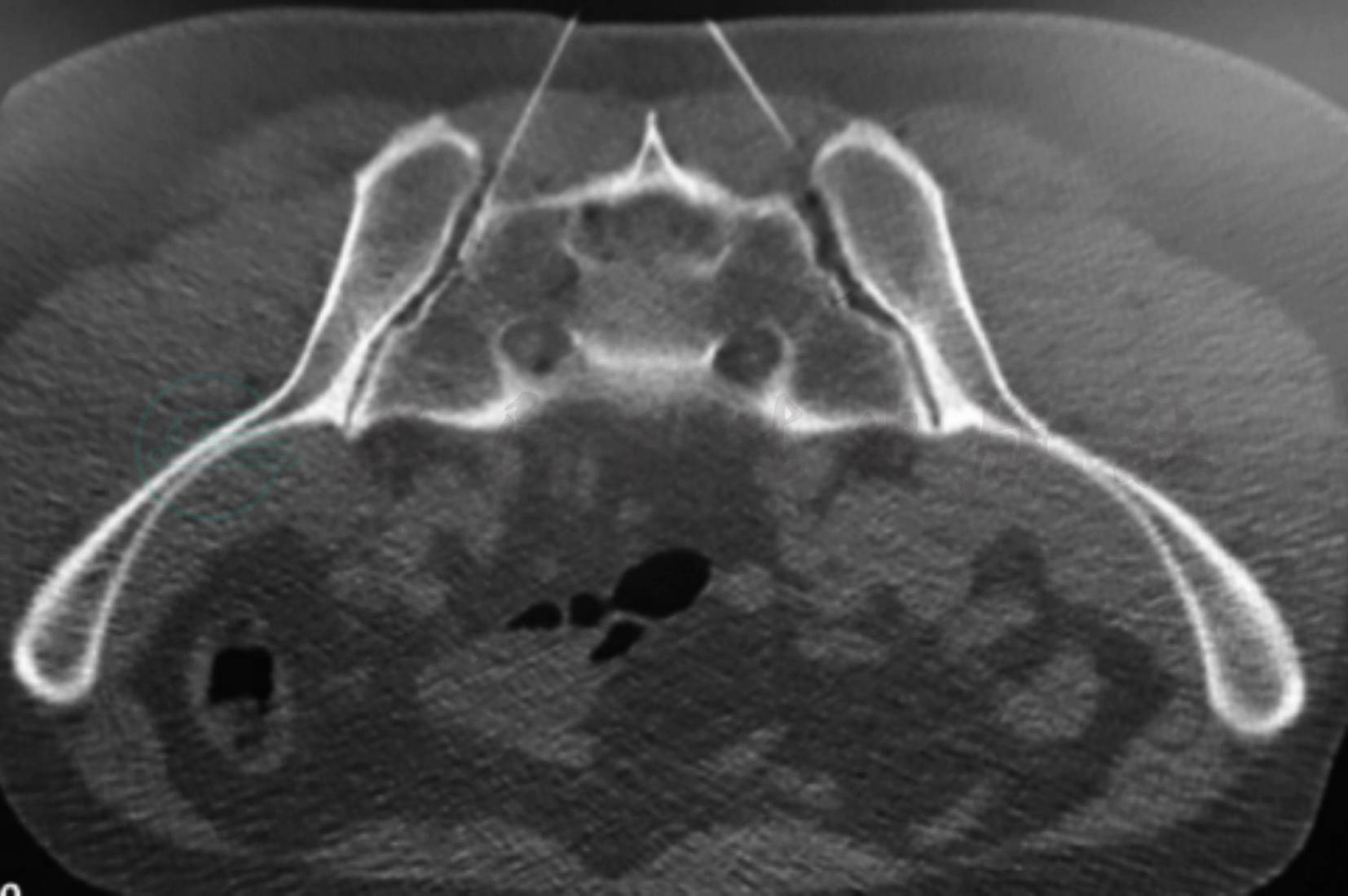

可在超声引导或X线引导下完成。超声引导下骶髂关节注射治疗,患者取俯卧位,注射部位皮肤消毒,以22G针头严格无菌穿刺。超声探头置于骶骨嵴的平面上,表现为高回声,形似蝙蝠头,周围伴随翼状声影。缓慢将超声探头向外侧移动,直至可见髂骨内侧缘,骶髂关节即位于骶骨内侧缘与髂骨外侧缘之间(图1)。定位骶髂关节后,距皮肤1cm处,成25°角向关节内穿刺,在超声引导下以平面外路径进行骶髂关节穿刺。当穿刺成功后向关节内注射少量局麻药和激素,并根据超声成像确保药物进入关节内,注射过程中会存在一定的阻力,移动针尖位置位置反复注射以确保药物到达整个骶髂关节。CT引导下骶髂关节注射术可更加确切的将药物注入骶髂关节(图2)。

2.骶髂关节射频术

骶髂关节注射虽然可一定程度的缓解患者的疼痛,但疼痛易复发,射频技术可用于治疗严重或难治性的骶髂关节疼痛。临床上使用双极或多极热凝技术,在关节囊内形成一个条状的毁损区域,关节内使用2根平行的射频针,间距不超过5~6mm,这样会在两根针之间形成一个毁损带。近年来发展的新型的水冷射频装置,热凝面积是传统射频的数倍。骶髂关节射频治疗有术后疼痛加剧的可能性,主要原因是射频可造成关节内组织损伤,进针误入骶孔可能会导致神经损伤,或下腹部/盆腔脏器的损伤。

图1 超声引导下注射治疗

图2 CT引导下注射治疗