英文名称 :cervicogenic headache

颈源性头痛(cevicogenic headache,CHA)最早为Sjaastad在1983年所描述和记载,受当时认识所限,认为CHA为单侧额颞部的头痛,临床表现类似于偏头痛。目前更为科学的理解是,CHA从本质上而言是一种来自颈部的牵涉痛。这种疼痛就像是我们所熟悉的脊柱源性的疼痛一样,疼痛来源于脊柱结构,但是我们感受到的部位却位于肩部、胸壁、臀部或者下肢。

基于一些不同的临床诊断标准,在普通人群中,颈源性头痛的患病率为1%、2.5%或者4.1%,而在重度头痛患者中可高达17.5%。在挥鞭伤之后的头痛患者中,CHA的患病率则高达53%。

近年来,由于人们长时间伏案工作以及电脑的使用,颈源性头痛的发病率逐年增加,低龄化趋势明显,有报道称慢性头痛的患者中约有15%~20%可能是颈源性头痛。在美国,颈源性头痛的发病率为0.4%~4.6%,女性多见,男女患病比率为1∶4,平均发病年龄为42.9岁。依照国际头痛协会的分类标准,其在人群中的发病率为1%~18%。目前我国尚缺乏类似的统计学资料。不同的文献差异较大(0.4%~80%),这与研究的方法不同及所依据的诊断标准不同有关。颈源性头痛患者不但生活质量下降,而且身体很多生理功能降低或丧失。

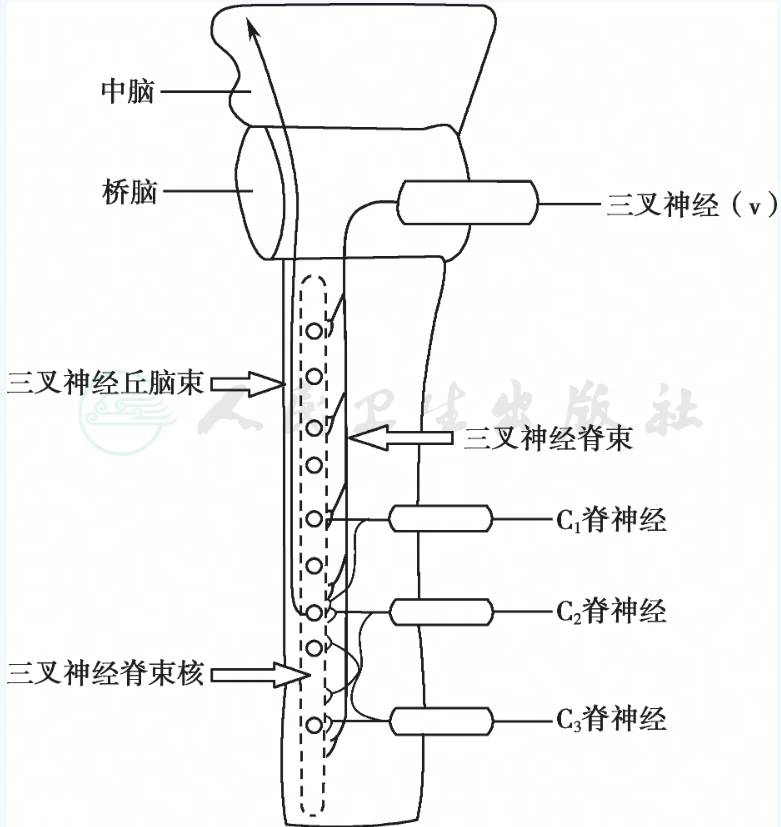

这种疼痛的潜在机制涉及颈神经和三叉神经脊束在三叉神经脊束核中相汇聚,通常当来自于C1,C2和C3的伤害感受性纤维传导到二级神经元时,二级神经元在接受相邻颈神经的传入时,同时也接受来自三叉神经Ⅰ支经过三叉神经脊束核的传入纤维(图1)。基于这样的解剖基础,原本表现为上颈部的疼痛可以牵涉到头部的相关区域,比如枕部和耳部区域。而因为与三叉传入纤维的汇聚,也可使疼痛牵涉到顶部、额部和眼眶部区域。

图1 颈源性头痛的牵涉痛原理图

先前的研究主要集中在枕下和颈后部肌肉,当用伤害感受性刺激作用于颈部更靠近于头端区域时,引出的牵涉痛位于枕部或者头部更远区域,比如额部和眶部;相比之下,刺激作用于颈部更靠近于尾端的区域时,引出的疼痛位于颈部,也有牵涉到枕部区域的可能,但不会牵涉到头部更远的区域。后期研究的结论证实,当伤害感受性刺激作用于寰枕关节和寰枢关节,C2~3小关节,C2~3椎间盘部位时候,可以诱发出枕部区域疼痛。与之相关联的另外一个研究,则在健康志愿者身上通过分别对一侧寰枢关节、C2~3或者 C3~4小关节的对照诊断性注射,描绘出了与之类似相应的疼痛分布范围图;但从临床角度而言,来自某一个特定小关节疼痛的患者却并没有几乎一致的疼痛分布范围,而只可能是与上述疼痛分布范围图类似的分布。

1.一般性治疗

对于病程较短、疼痛较轻的患者,可采取适当休息,头颈部针灸、牵引、理疗等,同时可配合应用非甾体类抗炎药,如阿司匹林、布洛芬、吲哚美辛等,可减轻炎症反应、减轻疼痛;小剂量抗癫痫药如卡马西平、加巴喷丁也有类似作用;再配合应用肌肉松弛剂如巴氯酚等。

2.神经阻滞疗法

是指在末梢的脑脊髓神经节、交感神经节等神经附近注入药物或用物理方法给予刺激,以阻断神经传导功能,是最常用的、较有效的方法。

3.做“颈肩操”从而预防与康复颈源性头痛

颈肩操的做法主要有拍肩、扩胸、松背及头、掌对抗、伸颈、转体、踱步和画圆等动作,“颈肩操”易学易操作,且能获得很好的效果。

4.射频热凝术毁损颈神经后支治疗

选择性地将局部痛觉神经纤维热凝变性,以达到长久性止痛目的,而不影响局部感觉运动功能。

5.手术治疗

经各种非手术治疗无效者,多有椎管内骨性异常改变卡压神经根,应考虑进行外科手术治疗。