英文名称 :crystalline retinal pigmentary degeneration

中文别名 :结晶样视网膜病变

结晶样视网膜色素变性(crystalline retinal pigmentary degeneration)又称为结晶样视网膜病变(Bietti crystalline retinopathy),是一种以视网膜后极部有闪亮的黄白色结晶沉积为特征的视网膜退行性改变,部分患者近角膜缘部角膜基质浅层也可见到沉积的结晶。此病由Bietti在1937年首次报道。该病在亚洲人较多见,发病年龄20~40岁,男性多于女性,男女之比约为4∶1。双眼病变大致对称,并同步发展。以后进行性视力丧失,部分患者50~60岁时可出现全盲。结晶样视网膜色素变性为常染色体隐性遗传,也有人认为存在常染色体显性遗传或X连锁遗传。

本病发病原因不明。在陈宗蕊收集的41例中,血、尿、大便常规检查正常。胸透视、耳鼻咽喉和口腔科会诊未见有意义的病灶。血钙和磷、血胆固醇、血沉、血维生素定量、基础新陈代谢和肝功能等都基本正常。在这些病例中,2例有血族联姻史。4例有兄弟发现类似眼病,推测该病为常染色体隐性遗传性疾病。我国近代报道本病例似较国外为多见,其中不乏兄弟或兄妹同为受累者。男女均受害,其中男性病例占多数。

一、眼底所见

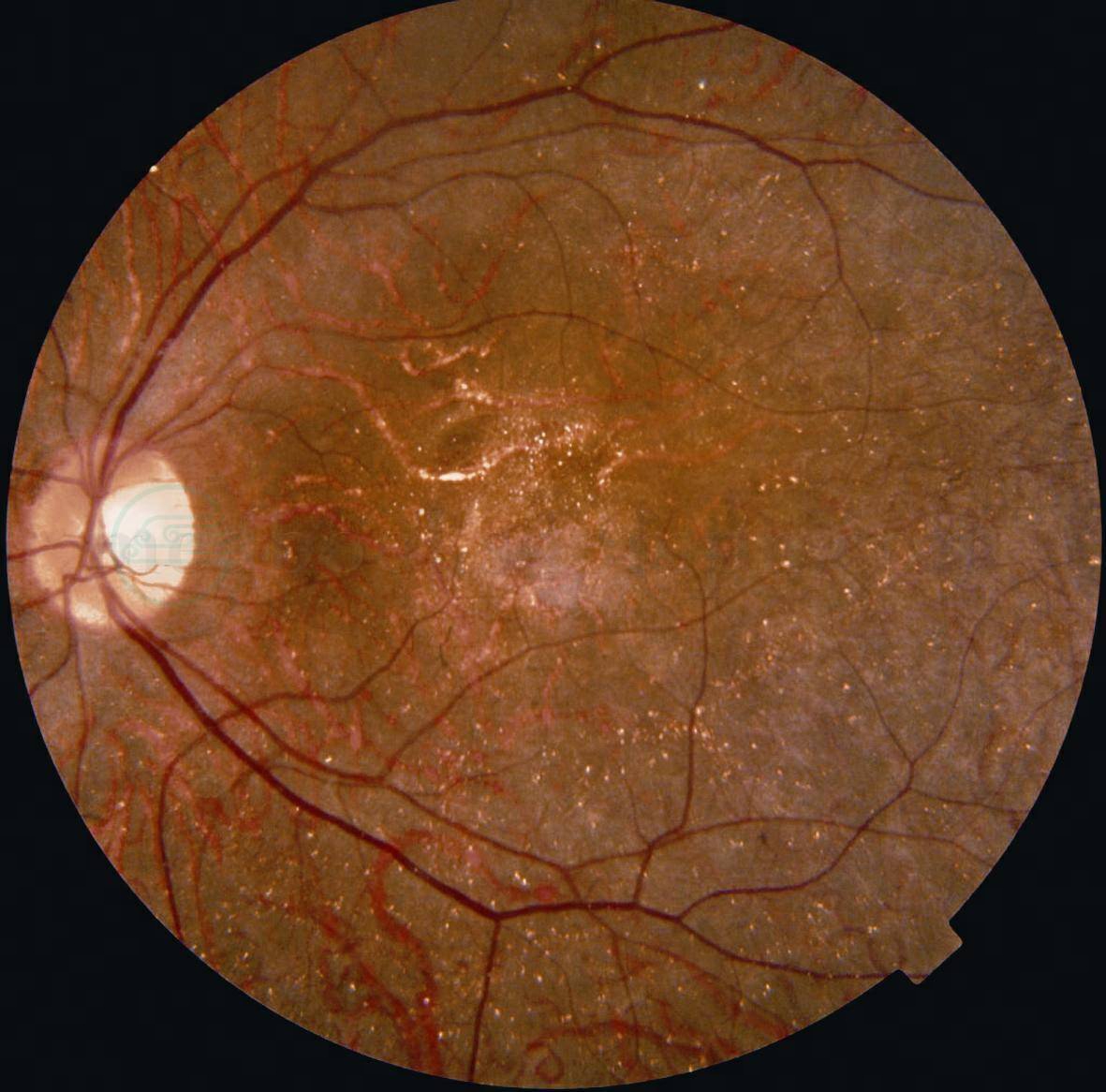

大多数患者的屈光间质清晰,少数有轻度玻璃体混浊。视乳头正常或稍显充血。视网膜血管大都正常,静脉可略现饱满。但在晚期病例,视乳头颜色可变浅、淡,视网膜动脉亦略显细窄。眼底背景色泽灰暗,后极部包括视乳头附近眼底背景接近青灰色调,其上有很多结晶样闪光点,多位于视网膜血管水平稍后,亦有相当于血管的平面,甚至覆盖于血管之前。愈接近黄斑中心,其数目愈密集增多,甚至融合成斑块状。黄斑中心凹反光不易分辨。病变区域可见少数大小不一的不规则形色素,多为散在的暗褐色斑块,亦有类似骨细胞样的色素沉着,甚至也有的位于血管旁或视网膜血管的表面(图1,2)。少数病例黄斑区出现视网膜下新生血管膜,合并出血后逐渐机化为灰白膜样组织。周边部眼底相对正常。随着病程进展,病变范围向周边扩大。病程较长者色素上皮与脉络膜毛细血管萎缩,脉络膜血管暴露,呈现部分或全部硬化状态。围绕乳头附近常更显著。本病有两种类型,一种表现为弥漫的视网膜色素上皮和脉络膜毛细血管变性萎缩,另一种变性萎缩较局限。

图1 Bietti结晶样视网膜病变(左眼)

后极部眼底:视乳头色略淡,视网膜动脉细,视网膜满布黄白色结晶样闪光点,大小不一,黄斑区受累,可见色素斑块,暴露脉络膜血管呈豹纹状

图2-A 结晶样视网膜病变(双眼)

图2-B 结晶样视网膜病变(双眼)

视网膜黄白色结晶样闪光点以中心区为密集,愈接近周边部,结晶愈稀疏 A.右眼;B.左眼

二、荧光素眼底血管造影

显示视网膜动脉充盈迟缓;后极部普遍色素上皮脱色素,透见脉络膜背景荧光;散在状斑片或相连成地图状早期弱荧光,并非色素遮挡而似脉络膜背景荧光缺如;病情进展,视网膜色素上皮和脉络膜毛细血管消失,呈现无荧光区,其中可见稀疏的大脉络膜血管;晚期可见散在荧光素渗漏,组织荧光素着染。

三、视野

可见中心暗点、旁中心或不规则形暗点,部分或全部环形暗点,以及周边视野向心性缩小。有报道旁中心环形暗点较多见。

四、暗适应

早期患者暗适应正常或轻度下降。随着病程延长,暗适应减退者增多,甚至发展至严重夜盲。在陈宗蕊总结的41例中,病史1年以内者,多数暗适应正常,少数出现减退,个别为中度不正常。在病史为1年以上但不到15年者,多数暗适应不正常,其中多数为中度异常,轻度与重度者为少数。在病史超过15年者中,个别病例尚正常,绝大多数为重度夜盲,甚至已不能作暗适应检查。

五、电生理

(1)视网膜电图(ERG)在病史仅为1年以内者,受检者的半数b波正常,少数稍低或过于偏低,个别已无法记录。病史在1~5年者中,约1/3的b波正常,2/3不正常。病史在5年以上者,仅1/9正常。在其余不正常者中,2/3已无b波可记录。

(2)眼电图(EOG)在17例结晶样视网膜变性的EOG检测中,16例表现不正常,除1例光峰倒置外,全部Q值降低。这17例的ERG只有5例b波降低,大部分属正常。提示在本病中,视网膜色素上皮的受害可能较为广泛而严重。

六、色觉

一般病例均无色觉异常。在31例受检患者中,仅2例为红绿色盲,3例为色弱。1例黄斑有色素斑块者,呈全色盲并有中心暗点。

本病目前尚无特效疗法,血管扩张剂、维生素B、C、E以及中药等均可服用。由于并非感染,不必试用抗生素,除非发现体内有脓毒感染病灶。至于激素应用更需慎重考虑,否则无益有损。对于普罗碘铵(安妥碘)与烟酸肌醇(烟酸肌醇酯),虽可应用,但非必需。