大脑镰脑膜瘤是指基底部附着于大脑镰的一组脑膜瘤,一般埋藏于大脑纵裂内,位于大脑镰的一侧,少数穿过大脑镰向对侧生长,约占颅内脑膜瘤的2%~10%,多数附着于大脑镰的前2/3。大脑镰旁脑膜瘤的特点是:向中线两旁发展的居多;不侵犯凸面硬脑膜及颅骨,颈外动脉供血不明显等。下面对大脑镰脑膜瘤的诊断、治疗等做一个简述。

大脑镰旁脑膜瘤占颅内脑膜瘤的2%~10%,女性多于男性,位于大脑镰前、中1/3及接合部者占80%。

大脑镰为两侧凸面硬脑膜内层在颅腔中线的延续、构成镰刀状的纵行皱襞,沿中线楔入大脑半球间裂,将纵裂池分为左、右两侧。每层硬脑膜分别与同侧凸面硬脑膜的内层延续,两者与凸面硬脑膜外层间形成上矢状窦,其横断面大致呈三角形。大脑镰的下缘为游离缘,内含狭小的下矢状窦,与胼胝体毗邻。大脑镰的前端狭窄,附着于鸡冠;后端广宽,附着于枕内隆凸及小脑幕上面的正中矢状线。大脑镰的下缘游离,与胼胝体背面靠近。大脑镰本身可有大小不等的缺损,前部尤为多见。在较大的间隙或缺损处可形成脑疝。在镰幕交接线内含有直窦,上矢状窦与直窦的后端交通,下矢状窦与直窦的前端交通。据报道,大脑镰前端最窄处的平均宽度为1.56cm,中间最宽处为5.53cm,前半平均厚度为0.21mm,后半平均厚度为0.32mm,上缘平均长度为20.09cm,下缘平均长度为16.05cm,33%存在自然缺口。分布在大脑镰上的小静脉,直径为0.1~0.5mm,分别注入上、下矢状窦。在中间部,有时可见下矢状窦向后上走行,汇入上矢状窦,占2.8%。后部可有粗大的交通支,将上矢状窦与大脑大静脉连接起来,约占9.6%。大脑镰下缘与胼胝体之间常有一定间距,少数与胼胝体直接接触,也可远离胼胝体,与胼周动脉间也常有蛛网膜相连。大脑镰的两侧为大脑半球的内侧面,汇向上矢状窦的静脉的终末段常紧贴大脑镰走行,此外,还有数支小静脉自皮层进入下矢状窦和大脑镰(图4)。

病理类型中过渡细胞型较多见。

1.头颅X线片:除颅内压增高征象和少数的镰旁钙化斑点外,没有脑膜瘤的多种X线特征性改变。

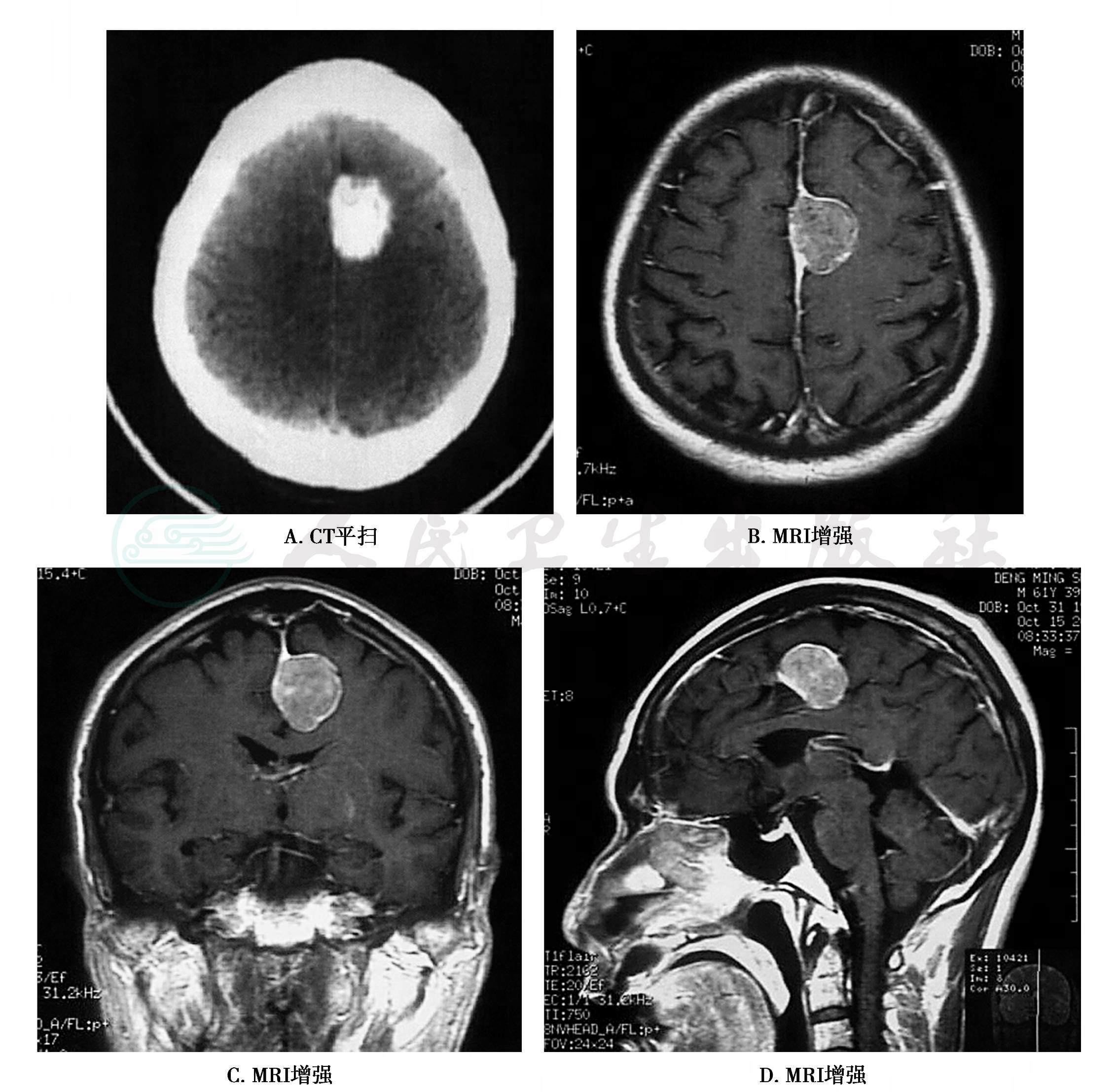

2.CT检查:平扫可见肿瘤呈等密度或略高密度,多数密度较均匀,约有10%不均匀或有囊性变。呈团块状,基底附着于大脑镰,常可生长至对侧,边缘清楚,其内可有斑点样钙化。注射造影剂后均匀强化,可见沿大脑镰延伸的“脑膜尾”征,瘤周多有轻、中度的低密度水肿区。

3.MRI检查:大脑镰脑膜瘤常呈等或长T1,等或长T2信号,T1及T2信号越短,瘤体将越硬,肿瘤表面可出现血管流空的低信号圈。MRV可以确定需要保护的矢状窦回流静脉(图1)。

图1 大脑镰旁脑膜瘤CT及MRI增强影像

4.DSA检查:除非是特别需要了解大脑前动脉和大脑中动脉主要分支的位置和受累情况,通常大脑镰旁脑膜瘤不必做脑血管造影。缺乏颈外动脉供血是大脑镰旁脑膜瘤与上矢状窦旁脑膜瘤的主要区别点,除非肿瘤侵犯了凸面硬脑膜,正常大脑镰不接受来自颈外动脉的血管供应。但在肿瘤靠近大脑镰前极或后极时也可以出现脑膜动脉供血现象,然而亦不是颈外动脉的分支,前者来自眼动脉和筛动脉,后者系由小脑幕切迹动脉供应,均不是颈外动脉的分支。在正位片上,可见胼缘动脉向外侧移位;在侧位片上,可见胼周动脉水平段向下弧形移位。

大脑镰旁脑膜瘤的治疗方式类似于上矢状窦旁脑膜瘤,但主要的治疗方式还是手术切除。由于绝大多数肿瘤都能进行全切,所以,放射治疗和立体定向放射外科治疗应用很少,主要用于复发的镰旁脑膜瘤和恶性脑膜瘤。由于镰旁脑膜瘤大多无颈外动脉供血,所以栓塞疗法很少应用。化学治疗主要用于治疗复发恶性脑膜瘤的患者。

手术治疗:

1.适应证:单侧生长或双侧生长的大脑镰旁脑膜瘤均属手术适应证。

术前准备:除CT或MRI外,为了解肿瘤的供血情况及大脑前动脉胼周支受压情况还可行脑血管造影。

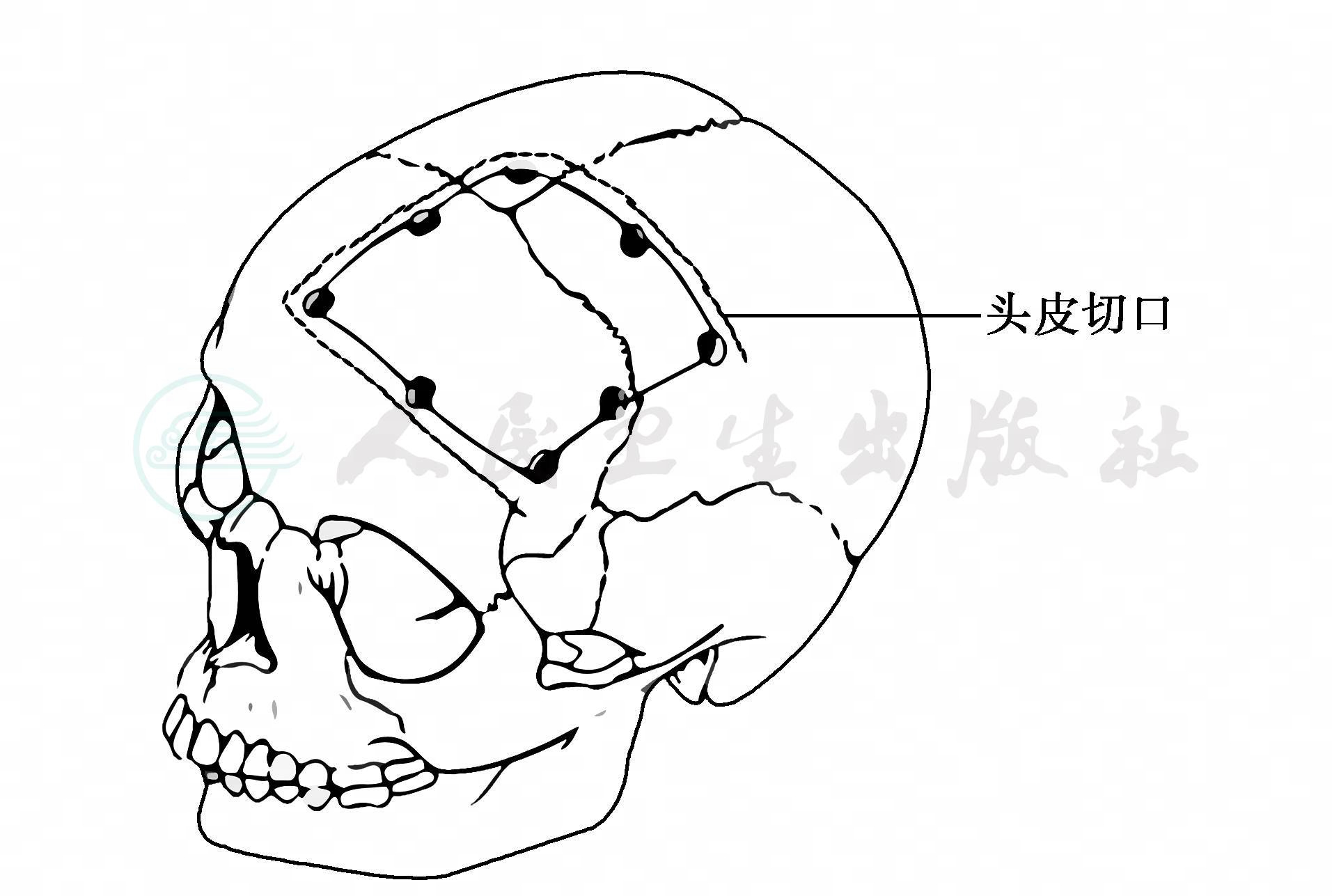

2.体位及切口、骨瓣:前、中1/3的大脑镰脑膜瘤均可取仰卧位手术,躯干和头部相应抬高。后1/3的大脑镰脑膜瘤需取俯卧位或侧卧位,躯干和头部相应抬高10°~20°。首先通过腰穿引流脑脊液、脱水及过度换气,使脑压充分下降。既可减轻暴露肿瘤时对大脑半球内侧面牵拉损伤,又更容易直视肿瘤包膜与大脑半球内侧面之间的界面,便于切除肿瘤和止血。单侧大脑镰旁脑膜瘤可作过中线皮瓣,跨中线骨瓣,双侧大脑镰旁脑膜瘤作距离矢状窦外侧缘各3cm的双侧骨瓣或根据肿瘤大小确定更大的骨瓣。如果一侧肿瘤不大,也可以作瘤体较大侧跨中线单侧骨瓣,避免损伤矢状窦及回流静脉。作肿瘤侧或瘤体较大侧硬脑膜瓣,距离矢状窦3cm处半环形剪开硬脑膜,基底朝向矢状窦(图2)。

图2 经纵裂入路所见结构(石祥恩,2009)

1.上矢状窦;2.左侧大脑前动脉;3.右侧大脑前动脉;4.胼缘动脉;5.大脑镰;6.胼胝体沟;7.扣带回;8.下矢状窦;9.胼胝体

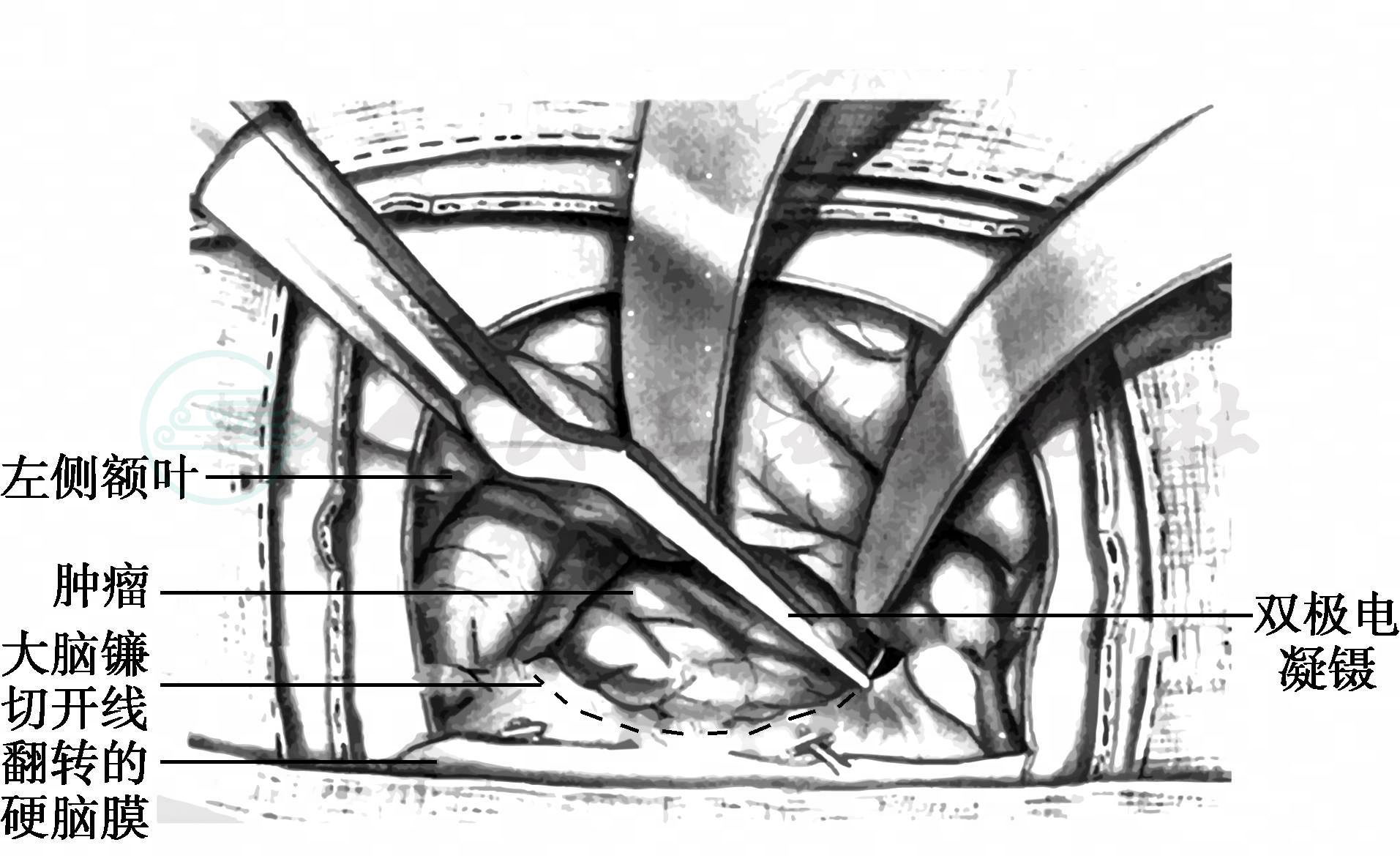

3.肿瘤切除技术:在手术显微镜下解剖主要回流静脉在蛛网膜上的袖套,轻轻牵开同侧大脑半球内侧面1~2cm,向深部探查显露出肿瘤及前后界,距离肿瘤边缘至少1cm自上而下牵开大脑镰,直至其游离缘。

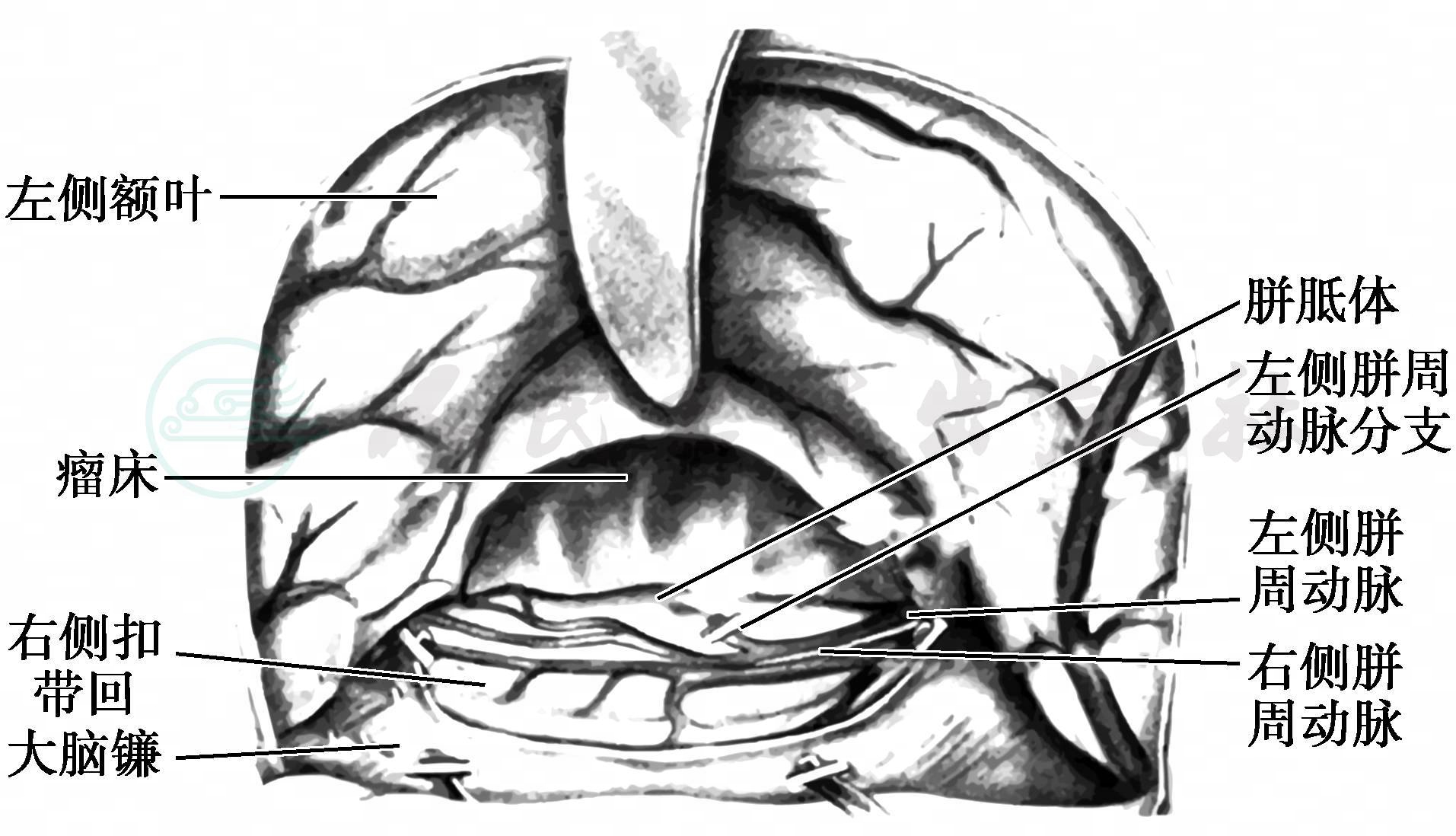

充分暴露出肿瘤后先分离肿瘤与大脑镰的附着处,烧灼大脑镰动脉,必要时夹闭下矢状窦,阻断肿瘤血供。肿瘤如果较大,边分离肿瘤基底边用超声吸引器或CO2激光等做囊内切除。充分的囊内切除将有效扩大手术野,不牵拉周围脑组织,同时便于识别肿瘤表面走行的血管,尤其是引流静脉。瘤壁塌陷后,与脑组织间的黏着程度也明显减小,此时可提着肿瘤包膜,沿其与大脑半球内侧面之间的蛛网膜界面分离切除之。仔细分辨供瘤血管和单纯的过路血管,电灼切断来自大脑前动脉和大脑后动脉皮质支供应肿瘤的小血管,用棉片保护好大脑皮质。胼周动脉一般不被肿瘤包裹,不难分离。最后处理受累大脑镰,在肿瘤完全剥离后予以广泛电凝,如果可能最好切除,大脑镰切开线至少应远离肿瘤基底面1cm。

如果肿瘤位于大脑镰一侧且体积较小,可以沿肿瘤周围将大脑镰完全切开,接下来在肿瘤的前方和后方辨认大脑前动脉(胼胝体周围动脉)的分支,再分离肿瘤与血管之间的粘连。大脑前动脉的主要分支不能损伤,夹闭后切断其向肿瘤供血的血管。将肿瘤及附着的大脑镰一并切除(图3~图6)。

图3 冠状位显示:大脑镰旁脑膜瘤,位置较深(MichaelSalcman,2010)

图4 皮肤切口及骨窗(MichaelSalcman,2010)

图5 术中暴露及切除肿瘤(MichaelSalcman,2010)

双侧大脑镰旁脑膜瘤通常先切除肿瘤大的一侧,如果对侧肿瘤体积较小,一般仅经大脑镰切开就可较好显露和切除,常不需经对侧大脑半球显露,将对侧的肿瘤分离后切除。如果对侧瘤体较大,可以切开对侧硬脑膜进行切除。最后将受累的大脑镰环形切除,并进一步探查是否存在肿瘤周围卫星结节,力争做到0级切除肿瘤。

图6 肿瘤切除后所见(MichaelSalcman,2010)

4.术中注意事项

(1)因为大脑镰旁脑膜瘤位置深在,所以要充分降低颅压,最大限度减轻暴露和切除肿瘤过程中对脑组织的牵拉损伤,尽量避免切除脑皮质。

(2)避免整块切除肿瘤,必须耐心的分块切除,以免挫伤脑皮质,在阻断肿瘤血供后再做瘤内切除,以免造成术中大量出血。

(3)注意保护矢状窦和主要回流静脉。

(4)肿瘤如累及下矢状窦可一起切除。

(5)如果双侧大脑镰脑膜瘤一期手术特别困难时,可分两期切除。