中文别名 :原发性高血压;高血压

一、概念

高血压是以体循环动脉压升高为主要临床表现的心血管综合征,可分为原发性高血压(essential hypertension)和继发性高血压(secondary hypertension)。原发性高血压,又称高血压病,是心脑血管疾病最重要的危险因素,常与其他心血管危险因素共存,可损伤重要脏器,如心、脑、肾的结构和功能,最终导致这些器官的功能衰竭。

二、血压分类和定义

人群中血压呈连续性正态分布,正常血压和高血压的划分无明确界线,高血压的标准是根据临床及流行病学资料界定的。目前,我国采用的血压分类和标准见表1。高血压定义为未使用降压药物的情况下诊室收缩压≥140mmHg和(或)舒张压≥90mmHg。根据血压升高水平,进一步将高血压分为1~3级。

表1 血压水平分类和定义(单位:mmHg)

2017年,美国心脏病学会等11个学会提出了新的高血压诊断(≥130/80mmHg)和治疗目标值(<130/80mmHg),这对高血压的早防早治具有积极意义。我国应积累与分析更多的证据和研究,进一步确定我国高血压诊断标准和治疗目标值。

原发性高血压的病因为多因素,尤其是遗传和环境因素交互作用的结果。但是遗传与环境因素具体通过何种途径升高血压尚不明确。基础和临床研究表明,高血压不是一种同质性疾病,不同个体间病因和发病机制不尽相同;其次,高血压病程较长,进展一般较缓慢,不同阶段始动、维持和加速机制不同,各种发病机制间也存在交互作用。因此,高血压是多因素、多环节、多阶段和个体差异性较大的疾病。

一、与高血压发病有关的因素

1.遗传因素

高血压具有明显的家族聚集性。父母均有高血压,子女发病概率高达46%。约60%高血压病人有高血压家族史。高血压的遗传可能存在主要基因显性遗传和多基因关联遗传两种方式。在遗传表型上,不仅高血压发生率体现遗传性,而且在血压水平、并发症发生以及其他有关因素如肥胖等也有遗传性。近年来有关高血压的基因研究报道很多,但尚无突破性进展。关于高血压的基因定位,在全世界进行的二十多个高血压全基因组扫描研究中,共有三十多个可能有关的染色体区段。

2.环境因素

(1)饮食:不同地区人群血压水平和高血压患病率与钠盐平均摄入量显著正相关,但同一地区人群中个体间血压水平与摄盐量并不相关,摄盐过多导致血压升高主要见于对盐敏感人群。钾摄入量与血压呈负相关。高蛋白质摄入属于升压因素。饮食中饱和脂肪酸或饱和脂肪酸/多不饱和脂肪酸比值较高也属于升压因素。饮酒量与血压水平线性相关,尤其与收缩压相关性更强。

(2)精神应激:城市脑力劳动者高血压患病率超过体力劳动者,从事精神紧张度高的职业者发生高血压的可能性较大,长期生活在噪声环境中听力敏感性减退者患高血压也较多。此类高血压病人经休息后症状和血压可获得一定改善。

(3)吸烟:吸烟可使交感神经末梢释放去甲肾上腺素增加而使血压增高,同时可以通过氧化应激损害一氧化氮(NO)介导的血管舒张,引起血压增高。

3.其他因素

(1)体重:体重增加是血压升高的重要危险因素。肥胖的类型与高血压发生关系密切,腹型肥胖者容易发生高血压。

(2)药物:服避孕药妇女血压升高发生率及程度与服药时间长短有关。口服避孕药引起的高血压一般为轻度,并且可逆转,在终止服药后3~6个月血压常恢复正常。其他如麻黄碱、肾上腺皮质激素、非甾体类抗炎药(NSAIDs)、甘草等也可使血压增高。

(3)睡眠呼吸暂停低通气综合征(sleep apnea hypopnea syndrome,SAHS):SAHS是指睡眠期间反复发作性呼吸暂停。有中枢性和阻塞性之分。SAHS病人50%有高血压,血压升高程度与SAHS病程和严重程度有关。

二、我国人群高血压的特点

高钠、低钾膳食是我国大多数高血压病人发病的主要危险因素之一。我国大部分地区人均每天盐摄入量12~15g或以上。在盐与血压的国际协作研究(INTERMAP)中,反映膳食钠/钾量的24小时尿钠/钾比值,我国人群在6以上,而西方人群仅为2~3。超重和肥胖将成为我国高血压患病率增长的又一重要危险因素。在高血压与心血管风险方面,我国人群监测数据显示,心脑血管死亡占总死亡人数的40%以上,其中高血压是首位危险因素,且高血压的致病风险高于欧美国家人群,尤其是同样程度的血压升高也更易导致脑卒中的发生。更多研究表明我国人群叶酸普遍缺乏,导致血浆同型半胱氨酸水平增高,与高血压发病呈正相关,尤其增加高血压引起脑卒中的风险。这既反映出中国心脑血管疾病的发病特点,也证明中国高血压病人补充叶酸减少脑卒中以及其他动脉粥样硬化性疾病具有重要价值,对于制订更有效的减少我国人群心血管风险的防治策略有重要意义。

高血压患病率和发病率在不同国家、地区或种族之间有差别,工业化国家较发展中国家高,美国黑种人约为白种人的2倍。高血压患病率、发病率及血压水平随年龄增长而升高。高血压在老年人较为常见,尤以单纯收缩期高血压为多。

我国自20世纪50年代以来进行了4次(1959年、1979年、1991年、2002年)较大规模的成人血压普查,高血压患病率分别为5.11%、7.73%、13.58%和18.80%,总体呈明显上升趋势。然而依据2002年的调查,我国人群高血压知晓率、治疗率和控制率分别为30.2%、24.7%和6.1%,依然很低。

我国高血压患病率和流行存在地区、城乡和民族差别,随年龄增长而升高。北方高于南方,华北和东北属于高发区;沿海高于内地;城市高于农村;高原少数民族地区患病率较高。男、女性高血压总体患病率差别不大,青年期男性略高于女性,中年后女性稍高于男性。

1.神经机制

各种原因使大脑皮质下神经中枢功能发生变化,各种神经递质浓度与活性异常,包括去甲肾上腺素、肾上腺素、多巴胺、神经肽Y、5-羟色胺、血管加压素、脑啡肽、脑钠肽和中枢肾素血管紧张素系统,最终使交感神经系统活性亢进,血浆儿茶酚胺浓度升高,阻力小动脉收缩增强而导致血压增高。

2.肾脏机制

各种原因引起肾性水、钠潴留,增加心排血量,通过全身血流自身调节使外周血管阻力和血压升高,启动压力-利尿钠(pressure-natriuresis)机制再将潴留的水、钠排泄出去。也可能通过排钠激素分泌释放增加,例如内源性类洋地黄物质,在排泄水、钠的同时使外周血管阻力增高而使血压增高。这个学说的理论意义在于将血压升高作为维持体内水、钠平衡的一种代偿方式。现代高盐饮食的生活方式加上遗传性或获得性肾脏排钠能力的下降是许多高血压病人的基本病理生理异常。有较多因素可引起肾性水、钠潴留,例如亢进的交感活性使肾血管阻力增加;肾小球有微小结构病变;肾脏排钠激素(前列腺素、激肽酶、肾髓质素)分泌减少,肾外排钠激素(内源性类洋地黄物质、心房肽)分泌异常,或者潴钠激素(18-羟去氧皮质酮、醛固酮)释放增多。低出生体重儿也可以通过肾脏机制导致高血压。

3.激素机制

肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)激活。经典的RAAS包括:肾小球入球动脉的球旁细胞分泌肾素,激活从肝脏产生的血管紧张素原(AGT),生成血管紧张素Ⅰ(ATⅠ),然后经肺循环的转换酶(ACE)生成血管紧张素Ⅱ(ATⅡ)。ATⅡ是RAAS的主要效应物质,作用于血管紧张素Ⅱ受体1(AT1),使小动脉平滑肌收缩,刺激肾上腺皮质球状带分泌醛固酮,通过交感神经末梢突触前膜的正反馈使去甲肾上腺素分泌增加,这些作用均可使血压升高。近年来发现很多组织,例如血管壁、心脏、中枢神经、肾脏及肾上腺,也有RAAS各种组成成分。组织RAAS对心脏、血管的功能和结构所起的作用,可能在高血压发生和维持中有更大影响。另有研究表明ATⅠ和ATⅡ可以通过多条途径产生血管紧张素1~7(A1~7),A1~7通过与G蛋白偶联的MAS受体发挥扩血管以及抑制血管平滑肌细胞增殖作用,使人们更全面理解RAAS的心血管作用。

4.血管机制

大动脉和小动脉结构与功能的变化,也就是血管重构在高血压发病中发挥着重要作用。覆盖在血管壁内表面的内皮细胞能生成、激活和释放各种血管活性物质,例如一氧化氮(NO)、前列环素(PGI2)、内皮素(ET-1)、内皮依赖性血管收缩因子(EDCF)等,调节心血管功能。年龄增长以及各种心血管危险因素,例如血脂异常、血糖升高、吸烟、高同型半胱氨酸血症等,导致血管内皮细胞功能异常,使氧自由基产生增加,NO灭活增强,血管炎症、氧化应激(oxidative stress)反应等影响动脉的弹性功能和结构。由于大动脉弹性减退,脉搏波传导速度增快,反射波抵达中心大动脉的时相从舒张期提前到收缩期,出现收缩期延迟压力波峰,可以导致收缩压升高,舒张压降低,脉压增大。阻力小动脉结构(血管数目稀少或壁/腔比值增加)和功能(弹性减退和阻力增大)改变,影响外周压力反射点的位置或反射波强度,也对脉压增大起重要作用。

5.胰岛素抵抗

胰岛素抵抗(insulin resistance,IR)是指必须以高于正常的血胰岛素释放水平来维持正常的糖耐量,表示机体组织对胰岛素处理葡萄糖的能力减退。约50%原发性高血压病人存在不同程度的IR,在肥胖、血甘油三酯升高、高血压及糖耐量减退同时并存的四联症病人中最为明显。近年来认为IR是2型糖尿病和高血压发生的共同病理生理基础,但IR是如何导致血压升高,尚未获得肯定解释。多数认为是IR造成继发性高胰岛素血症引起的,继发性高胰岛素血症使肾脏水钠重吸收增强,交感神经系统活性亢进,动脉弹性减退,从而使血压升高。在一定意义上,胰岛素抵抗所致交感活性亢进使机体产热增加,是对肥胖的一种负反馈调节,这种调节以血压升高和血脂代谢障碍为代价。

高血压病早期无明显病理改变,长期高血压则出现病理改变。

(一)动脉

1.小动脉

小动脉病变是高血压最重要的病理改变,早期小动脉痉挛,长期小动脉内膜玻璃样变,中层平滑肌细胞增殖、肥大而增厚,出现血管壁重构,为阻力小动脉非肥厚型重构和肥厚型重构,前者为管壁不增厚、血管的外径与内径缩小,见于大部分轻、中度高血压;后者为管壁增厚、血管内径缩小,多见于重度高血压,两者均表现为壁/腔比值增大,管壁纤维化、管腔狭窄呈不可逆病变,是各种应激情况下血压急剧上升的病理基础,可导致组织器官慢性缺血。急进型高血压病小动脉壁可在较短时期内出现纤维样坏死。各期的小动脉病变均可使管腔狭窄,促进高血压的维持和发展,周围组织和器官内的小动脉均可发生上述病变,以肾脏的细小动脉最为明显。

2.大动脉

有粥样硬化与纤维性硬化两种类型,前者主要在冠状动脉、腹主动脉、股动脉、颈动脉,呈局灶性,病变主要在内膜层,引起管腔狭窄,导致组织缺血或梗死;后者分布呈弥漫性,病变累及动脉壁全层、以中层为主,引起管腔扩张,随着年龄增长大动脉逐渐硬化,动脉顺应性减退,高血压本身也是动脉顺应性减退的一个因素,大动脉顺应性减退是发生心脑血管病事件重要的病理基础。高血压病后期,主动脉可发生中层囊样坏死和夹层分离,后者好发于主动脉弓和降主动脉交界处,亦可发生于升主动脉和腹主动脉,高压血液将主动脉内膜撕裂,血液进入中膜,使内膜和中膜分离形成假腔。

(二)心脏

左心室肥厚是高血压心脏特征性改变,心肌肥厚并不总与血压升高的程度呈正相关,全身小动脉管腔变窄导致周围血管阻力长期上升是左心室肥厚的原因之一。交感神经兴奋时释放的儿茶酚胺类物质可刺激心肌细胞蛋白质合成,而循环中与心肌局部RAAS的ATⅡ、醛固酮等除可刺激心肌细胞肥大外尚可使心肌细胞间的胶原增生。早期左心室以向心性肥厚为主,长期病变时心肌出现退行性变,心肌细胞萎缩、间质纤维化,心室壁由厚变薄,左心室腔扩大。心肌肥厚时冠脉血流储备下降,加之高血压时易有冠状动脉粥样硬化更促使心肌缺血而加重心脏病变。高血压时心肌的生理生化改变和心力衰竭时的变化十分相似,提示高血压时心肌肥大可能是一种心肌病的过程,如不治疗终将导致心力衰竭。心肌肥厚、左心室舒张期顺应性下降可致左心房扩大。

老年患者由于老年心肌细胞减少而胶原组织相对增加,心脏的收缩功能和舒张功能平时已有所下降,高血压时更容易出现心功能失代偿,由于心肌已有生理性丧失,高血压时不易出现心肌肥厚。

(三)脑

脑部小动脉出现从痉挛到硬化的一系列改变,脑血管结构较薄弱,发生硬化后更为脆弱,长期高血压时脑小动脉有微动脉瘤形成,易在血管痉挛、血管腔内压力波动时破裂出血,破裂常发生在内囊和基底核;在小动脉硬化的基础上有利于血栓形成而产生脑梗死,梗死后脑组织软化可出现梗死周围脑组织出血;脑小动脉闭塞性病变,引起针尖样小范围梗死病灶、为腔隙性脑梗死;颅内外粥样硬化动脉内壁的粥样斑块脱落可造成脑栓塞。高血压的脑血管病变容易发生在大脑中动脉的豆纹动脉、基底动脉的旁正中动脉和小脑齿状核动脉,脑卒中通常累及壳核、丘脑、尾状核、内囊等部位。

(四)肾

肾小动脉病变主要发生在入球小动脉,也涉及叶间小动脉,如无合并糖尿病较少累及出球小动脉,病变血管管腔变窄甚至闭塞,造成肾实质缺血、肾小球纤维化、肾小管萎缩,间质纤维化,肾皮质逐渐变薄。相对正常的肾单位可代偿性肥大。早期患者肾脏外观无改变,病变进展到相当程度时肾表面呈颗粒状,肾体积可随病情的发展逐渐萎缩变小。上述病理改变见于缓进型高血压病,病情发展缓慢,称为良性肾硬化(benign nephrosclerosis),但最终导致肾衰竭。

急进型高血压时入球小动脉中层发生纤维素样坏死,可直接延伸至肾小球毛细血管丛,使肾小球硬化。叶间、弓状动脉内膜细胞增生,胶原和成纤维细胞呈“洋葱皮”状的同心圆排列。病情发展快,短期内出现肾衰竭,称为恶性肾硬化(malignant nephrosclerosis)。

(五)视网膜

视网膜小动脉在高血压初期发生痉挛,以后逐渐出现硬化,严重时发生视网膜出血和渗出、视乳头水肿。

(六)微循环

由微动脉、毛细血管和微静脉组成微循环,其管壁薄,由内皮细胞和1~2层平滑肌细胞组成,其改变包括内皮脱落、白细胞黏附和炎症反应,血管密度稀疏或扭曲、变形,形成微血管病变。微血管病是发生心、脑、肾病变的主要病理基础之一。

1.基本项目

血液生化(钠、钾、空腹血糖、总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇和尿酸、肌酐);全血细胞计数、血红蛋白和血细胞比容;尿液分析(蛋白、糖和尿沉渣镜检);心电图。

2.推荐项目

24小时动态血压监测、超声心动图、颈动脉超声、餐后2小时血糖、血同型半胱氨酸、尿白蛋白定量、尿蛋白定量、眼底、胸部X线检查、脉搏波传导速度以及踝臂血压指数等。

动态血压监测(ambulatory blood pressure monitoring,ABPM)是由仪器自动定时测量血压,每隔15~30分钟自动测压,连续24小时或更长时间。正常人血压呈明显的昼夜节律,表现为双峰一谷,在上午6~10时及下午4~8时各有一高峰,而夜间血压明显降低。目前认为动态血压的正常参考范围为:24小时平均血压<130/80mmHg,白天血压均值<135/85mmHg,夜间血压均值<120/70mmHg。动态血压监测可诊断白大衣高血压,发现隐蔽性高血压,检查是否存在顽固性高血压,评估血压升高程度、短时变异和昼夜节律以及治疗效果等。

3.选择项目

对怀疑为继发性高血压病人,根据需要可以分别选择以下检查项目:血浆肾素活性、血和尿醛固酮、血和尿皮质醇、血肾上腺素及去甲肾上腺素、血和尿儿茶酚胺、动脉造影、肾和肾上腺超声、CT或MRI、睡眠呼吸监测等。对有并发症的高血压病人,进行相应的心、脑和肾检查。

(一)目的与原则

原发性高血压目前尚无根治方法。临床证据表明收缩压下降10~20mmHg或舒张压下降5~6mmHg,3~5年内脑卒中、冠心病与心脑血管病死亡率事件分别减少38%、16%与20%,心力衰竭减少50%以上,高危病人获益更为明显。降压治疗的最终目的是减少高血压病人心、脑血管病的发生率和死亡率。高血压治疗原则如下

1.治疗性生活方式干预

适用于所有高血压病人。①减轻体重:将BMI尽可能控制在<24kg/m2;体重降低对改善胰岛素抵抗、糖尿病、血脂异常和左心室肥厚均有益;②减少钠盐摄入:膳食中约80%钠盐来自烹调用盐和各种腌制品,所以应减少烹调用盐,每人每日食盐量以不超过6g为宜;③补充钾盐:每日吃新鲜蔬菜和水果;④减少脂肪摄入:减少食用油摄入,少吃或不吃肥肉和动物内脏;⑤戒烟限酒;⑥增加运动:运动有利于减轻体重和改善胰岛素抵抗,提高心血管调节适应能力,稳定血压水平;⑦减轻精神压力,保持心态平衡;⑧必要时补充叶酸制剂。

2.降压药物治疗对象

①高血压2级或以上病人;②高血压合并糖尿病,或者已经有心、脑、肾靶器官损害或并发症病人;③凡血压持续升高,改善生活方式后血压仍未获得有效控制者。高危和很高危病人必须使用降压药物强化治疗。

3.血压控制目标值

目前一般主张血压控制目标值应<140/90mmHg。糖尿病、慢性肾脏病、心力衰竭或病情稳定的冠心病合并高血压病人,血压控制目标值<130/80mmHg。对于老年收缩期高血压病人,收缩压控制于150mmHg以下,如果能够耐受可降至140mmHg以下。应尽早将血压降低到上述目标血压水平,但并非越快越好。大多数高血压病人,应根据病情在数周至数个月内将血压逐渐降至目标水平。年轻、病程较短的高血压病人,可较快达标。但老年人、病程较长或已有靶器官损害或并发症的病人,降压速度宜适度缓慢。

4.多重心血管危险因素协同控制

各种心血管危险因素之间存在关联,大部分高血压病人合并其他心血管危险因素。降压治疗后尽管血压控制在正常范围,其他危险因素依然对预后产生重要影响,因此降压治疗应同时兼顾其他心血管危险因素控制。降压治疗方案除了必须有效控制血压,还应兼顾对血糖、血脂、尿酸和同型半胱氨酸等多重危险因素的控制。

(二)降压药物治疗

1.降压药物应用基本原则

使用降压药物应遵循以下4项原则,即小剂量开始,优先选择长效制剂,联合用药及个体化。

(1)小剂量:初始治疗时通常应采用较小的有效治疗剂量,根据需要逐步增加剂量。

(2)优先选择长效制剂:尽可能使用每天给药1次而有持续24小时降压作用的长效药物,从而有效控制夜间血压与晨峰血压,更有效预防心脑血管并发症。如使用中、短效制剂,则需给药每天2~3次,以达到平稳控制血压的目的。

(3)联合用药:可增加降压效果又不增加不良反应,在低剂量单药治疗效果不满意时,可以采用两种或两种以上降压药物联合治疗。事实上,2级以上高血压为达到目标血压常需联合治疗。对血压≥160/100mmHg或高于目标血压20/10mmHg或高危及以上病人,起始即可采用小剂量两种药物联合治疗或用固定复方制剂。单片固定复方制剂普遍使用有利于提高血压达标率。简单、有效而且性价比高的药物使用方案,有利于基层高血压的管理。

(4)个体化:根据病人具体情况、药物有效性和耐受性,兼顾病人经济条件及个人意愿,选择适合病人的降压药物。

2.降压药物种类

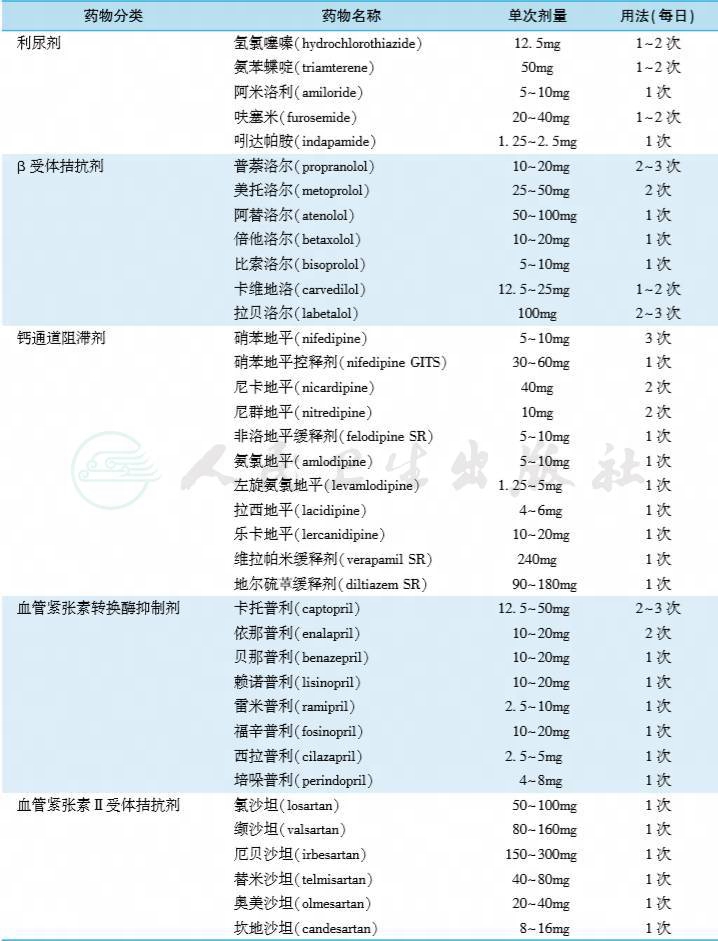

目前常用降压药物可归纳为五大类,即利尿剂、β受体拮抗剂、钙通道阻滞剂(CCB)、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB),详见表2。

3.各类降压药物作用特点

(1)利尿剂:有噻嗪类、袢利尿剂和保钾利尿剂三类。噻嗪类使用最多,常用的有氢氯噻嗪。降压作用主要通过排钠,减少细胞外容量,降低外周血管阻力。降压起效较平稳、缓慢,持续时间相对较长,作用持久。适用于轻、中度高血压,对单纯收缩期高血压、盐敏感性高血压、合并肥胖或糖尿病、更年期女性、合并心力衰竭和老年人高血压有较强降压效应。利尿剂可增强其他降压药的疗效。主要不良反应是低钾血症和影响血脂、血糖、血尿酸代谢,往往发生在大剂量时,因此推荐使用小剂量。其他还包括乏力、尿量增多等,痛风病人禁用。保钾利尿剂可引起高血钾,不宜与ACEI、ARB合用,肾功能不全者慎用。袢利尿剂主要用于合并肾功能不全的高血压病人。

(2)β受体拮抗剂:有选择性(β1)、非选择性(β1与β2)和兼有α受体拮抗三类。该类药物可通过抑制中枢和周围RAAS,抑制心肌收缩力和减慢心率而发挥降压作用。降压起效较强而且迅速,不同β受体拮抗剂降压作用持续时间不同。适用于不同程度高血压病人,尤其是心率较快的中、青年病人或合并心绞痛和慢性心力衰竭者,对老年高血压疗效相对较差。各种β受体拮抗剂的药理学和药代动力学情况相差较大,临床上治疗高血压宜使用选择性β1受体拮抗剂或者兼有α受体拮抗作用的β受体拮抗剂,达到能有效减慢心率的较高剂量。β受体拮抗剂不仅降低静息血压,而且能抑制体力应激和运动状态下血压急剧升高。使用的主要障碍是心动过缓和一些影响生活质量的不良反应,较高剂量治疗时突然停药可导致撤药综合征。虽然糖尿病不是使用β受体拮抗剂的禁忌证,但它增加胰岛素抵抗,还可能掩盖和延长低血糖反应,使用时应注意。不良反应主要有心动过缓、乏力、四肢发冷。β受体拮抗剂对心肌收缩力、窦房结及房室结功能均有抑制作用,并可增加气道阻力。急性心力衰竭、病态窦房结综合征、房室传导阻滞病人禁用。

表2 常用降压药物名称、剂量及用法

(3)钙通道阻滞剂:根据药物核心分子结构和作用于L型钙通道不同的亚单位,钙通道阻滞剂分为二氢吡啶类和非二氢吡啶类,前者以硝苯地平为代表,后者有维拉帕米和地尔硫。根据药物作用持续时间,钙通道阻滞剂又可分为短效和长效。长效包括长半衰期药物,例如氨氯地平、左旋氨氯地平;脂溶性膜控型药物,例如拉西地平和乐卡地平;缓释或控释制剂,例如非洛地平缓释片、硝苯地平控释片。降压作用主要通过阻滞电压依赖L型钙通道减少细胞外钙离子进入血管平滑肌细胞内,减弱兴奋-收缩偶联,降低阻力血管的收缩反应。钙通道阻滞剂还能减轻ATⅡ和α1肾上腺素能受体的缩血管效应,减少肾小管钠重吸收。钙通道阻滞剂降压起效迅速,降压疗效和幅度相对较强,疗效的个体差异性较小,与其他类型降压药物联合治疗能明显增强降压作用。钙通道阻滞剂对血脂、血糖等无明显影响,服药依从性较好。相对于其他降压药物,钙通道阻滞剂还具有以下优势:对老年病人有较好降压疗效;高钠摄入和非甾体类抗炎药物不影响降压疗效;对嗜酒病人也有显著降压作用;可用于合并糖尿病、冠心病或外周血管病病人;长期治疗还具有抗动脉粥样硬化作用。主要缺点是开始治疗时有反射性交感活性增强,引起心率增快、面部潮红、头痛、下肢水肿等,尤其使用短效制剂时。非二氢吡啶类抑制心肌收缩和传导功能,不宜在心力衰竭、窦房结功能低下或心脏传导阻滞病人中应用。

(4)血管紧张素转换酶抑制剂:降压作用主要通过抑制循环和组织ACE,使ATⅡ生成减少,同时抑制激肽酶使缓激肽降解减少。降压起效缓慢,3~4周时达最大作用,限制钠盐摄入或联合使用利尿剂可使起效迅速和作用增强。ACEI具有改善胰岛素抵抗和减少尿蛋白作用,对肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压病人具有较好的疗效,特别适用于伴有心力衰竭、心肌梗死、房颤、蛋白尿、糖耐量减退或糖尿病肾病的高血压病人。不良反应主要是刺激性干咳和血管性水肿。干咳发生率为10%~20%,可能与体内缓激肽增多有关,停用后可消失。高钾血症、妊娠妇女和双侧肾动脉狭窄病人禁用。血肌酐超过3mg/dl的病人使用时需谨慎,应定期监测血肌酐及血钾水平。

(5)血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂:降压作用主要通过阻滞组织ATⅡ受体亚型AT1,更充分有效地阻断ATⅡ的血管收缩、水钠潴留与重构作用。近年来的研究表明,阻滞AT1负反馈引起ATⅡ增加,可激活另一受体亚型AT2,能进一步拮抗AT1的生物学效应。降压作用起效缓慢,但持久而平稳。低盐饮食或与利尿剂联合使用能明显增强疗效。多数ARB随剂量增大降压作用增强,治疗剂量窗较宽。最大的特点是直接与药物有关的不良反应较少,一般不引起刺激性干咳,持续治疗依从性高。治疗对象和禁忌证与ACEI相同。

除上述五大类主要的降压药物外,在降压药发展历史中还有一些药物,包括交感神经抑制剂,例如利血平(reserpine)、可乐定(clonidine);直接血管扩张剂,例如肼屈嗪(hydrazine);α1受体拮抗剂,例如哌唑嗪(prazosin)、特拉唑嗪(terazosin)、多沙唑嗪(doxazosin),曾多年用于临床并有一定的降压疗效,但因副作用较多,目前不主张单独使用,但可用于复方制剂或联合治疗。

4.降压治疗方案

大多数无并发症的病人可单独或联合使用噻嗪类利尿剂、β受体拮抗剂、CCB、ACEI和ARB,治疗应从小剂量开始。临床实际使用时,病人合并心血管危险因素状况、靶器官损害、并发症、降压疗效、不良反应以及药物费用等,都可能影响降压药的具体选择。目前认为,2级高血压病人在开始时就可以采用两种降压药物联合治疗,联合治疗有利于血压较快达到目标值,也利于减少不良反应。

联合治疗应采用不同降压机制的药物,我国临床主要推荐应用优化联合治疗方案是:ACEI/ARB+二氢吡啶类CCB;ARB/ACEI+噻嗪类利尿剂;二氢吡啶类CCB+噻嗪类利尿剂;二氢吡啶类CCB+β受体拮抗剂。次要推荐使用的联合治疗方案是:利尿剂+β受体拮抗剂;α受体拮抗剂+β受体拮抗剂;二氢吡啶类CCB+保钾利尿剂;噻嗪类利尿剂+保钾利尿剂。三种降压药联合治疗一般必须包含利尿剂。采用合理的治疗方案和良好的治疗依从性,一般可使病人在治疗3~6个月内达到血压控制目标值。对于有并发症的病人,降压药和治疗方案选择应该个体化。

降压治疗的益处主要是通过长期控制血压达到的,所以高血压病人需要长期降压治疗,尤其是高危和很高危病人。在每个病人确立有效治疗方案血压控制后,仍应继续治疗,不应随意停止治疗或频繁改变治疗方案,停用降压药后多数病人在半年内又回复到原来的血压水平。由于降压治疗的长期性,因此病人的治疗依从性十分重要。采取以下措施可以提高病人治疗依从性:医师与病人之间保持经常性的良好沟通;让病人和家属参与制订治疗计划;鼓励病人家中自测血压。

高血压病人生活方式干预和药物治疗是根本治疗手段。近年来,经皮肾动脉交感神经消融治疗显示出初步疗效和前景,其他非药物治疗的方法尚缺乏有效性证据。