英文名称 :capillary hemangioma

毛细血管瘤(capillary hemangioma)是婴、幼儿时期最常见的良性肿瘤,人群发病率为1%~2%。可发生于身体任何部位,但多见于体表。因部分患者病变侵犯真皮,局部红色隆起,表面许多浅凹陷,如草莓样,名草莓痣。

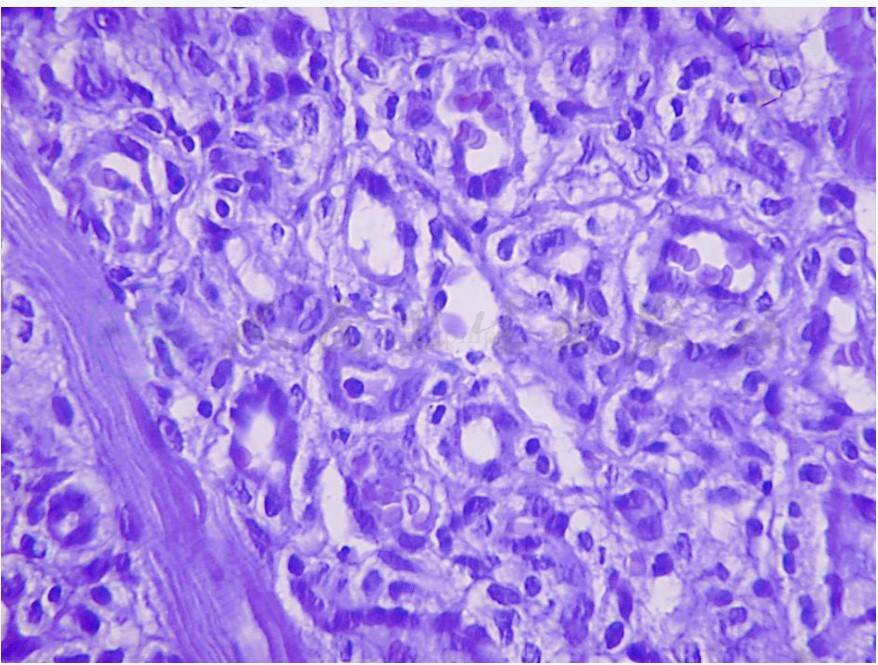

毛细血管瘤由血管内皮细胞和毛细血管构成(图1)。电子显微镜观察在内皮细胞胞浆内可见分层结构,即Wiebel-Palate体。毛细血管瘤消退期,血管周围纤维增生,导致毛细血管闭锁,血管成分被脂肪取代,肿瘤的供应动脉和导出静脉变细,最终肿瘤发生纤维脂肪化而自行消退。

图1 毛细血管瘤病理组织血管内皮细胞集团内有多个毛细血管腔,HE×100

1.超声检查

由于肿瘤由小血管腔和间质甚少的血管内皮细胞构成,B型超声表现为低反射和可压缩性;又因有显著供血,彩色多普勒超声可发现供血血管及肿瘤内循环情况,显示为弥漫性红蓝血流,这是一种特征性超声表现。

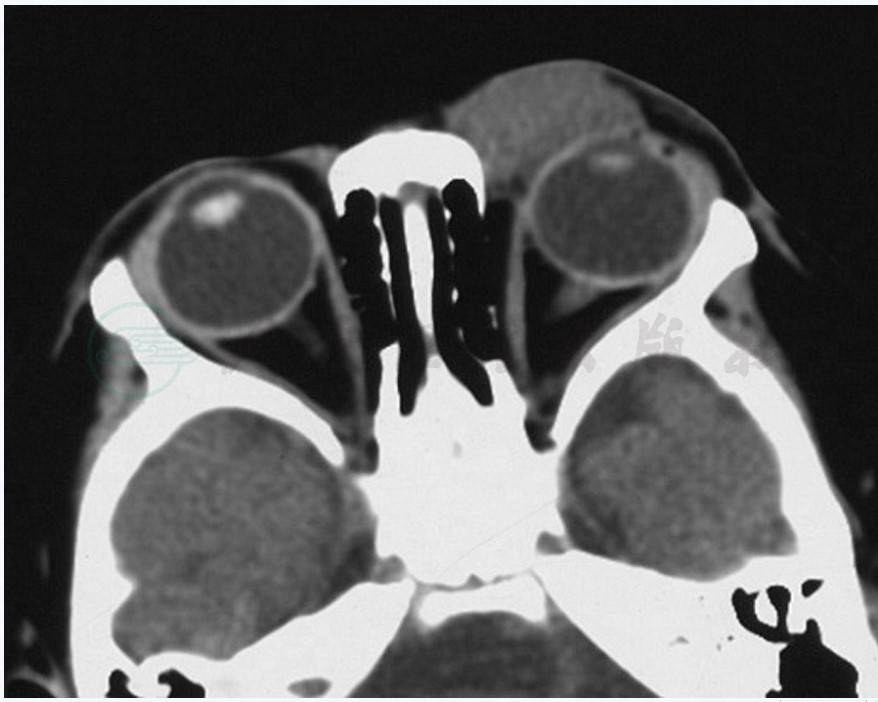

2.CT扫描

显示病变为形状不规则、或分叶状,边界清或不清的高密度区(图3),静脉内注射泛影葡胺可使肿瘤区明显增强。位于眼睑深层或眶前部之毛细血管瘤,有时需与眶前部脑膜膨出鉴别;居于眶内者,需与横纹肌肉瘤和绿色瘤鉴别。

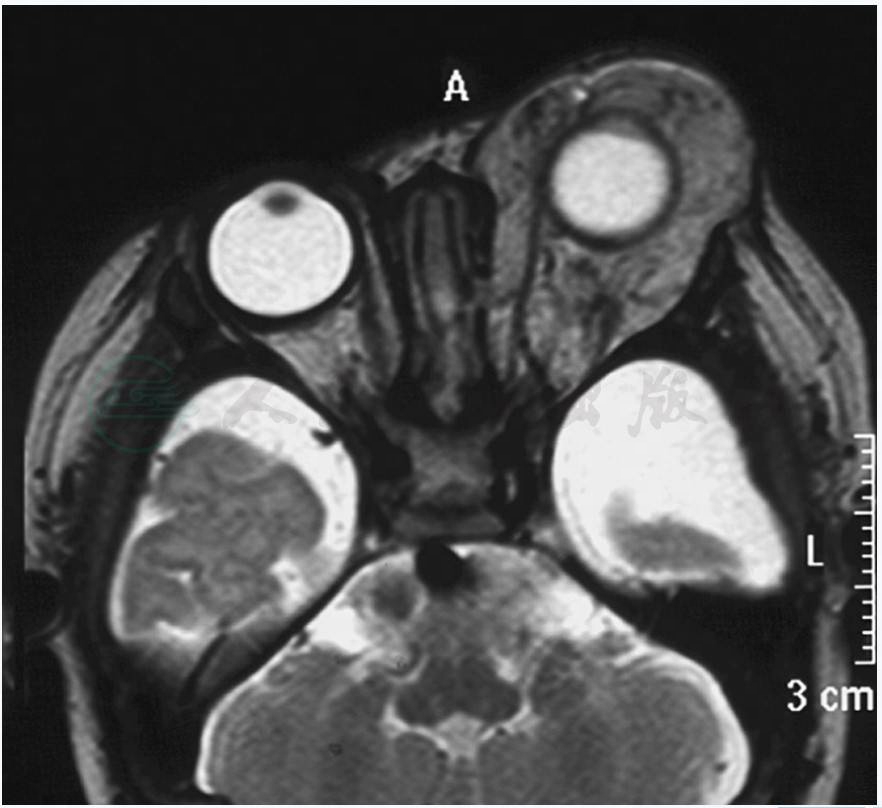

3.MRI

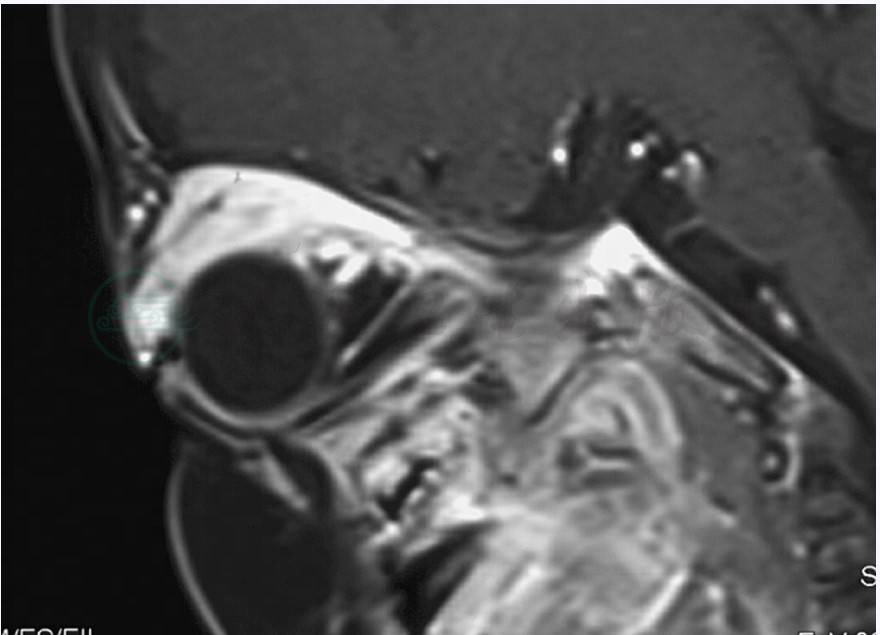

肿瘤与眼睑皮肤密度相近,CT显示肿瘤前部边界不清,而MRI为共振信号强度图像,可清楚的显示肿瘤轮廓,T1WI为中信号,T2WI为高信号(图4),且增强均匀明显(图5)。需要手术治疗的毛细血管瘤,术前应进行MRI检查。

图3 毛细血管瘤CT

左眼内侧高密度影,形状不规则,边界清,均质

图4 毛细血管瘤MRI

T2WI,显示左球周不规则中高信号病变

图5 毛细血管瘤MRI

眼球上方异常信号,增强明显

对于毛细血管瘤的治疗方法尚存在争议,以下措施为多数眼科医师所接受。

1.观察眼睑肿瘤较小,发展较慢或静止,不影响视力或外观,可不予任何干扰,静待其自行消退。

2.肾上腺皮质激素疗法肿瘤发展较快,影响视力或外观,可口服或肿瘤内注射肾上腺皮质激素。采用长效的曲安奈德(triamcinolone)40~80mg和速效的倍他米松(betamethasone)6~12mg混合液,注射于肿瘤内,1~2次,肿瘤可完全消退。儿童时期如果肿瘤内注射最好采用倍他米松类药,可5~7mg局部注射。用地塞米松代替倍他米松有同等疗效。口服肾上腺皮质激素也可达到治疗肿瘤目的,但长期应用可引起全身并发症。曲安奈德是一种混悬剂,瘤内注射压力超过100mmHg,混悬颗粒逆行,进入视网膜血循环,可引起血管栓塞,视力丧失。故瘤内注射应取得家属理解,注射过程中缓慢推药,防止严重并发症的发生。

3.硬化剂瘤内注射用于肿瘤较小的皮下病变,常采用5%鱼肝油酸钠或50%尿素瘤内注射。也可采用瘤内注射无水乙醇0.5~0.7ml于病变中央,1~2次,据称肿瘤可全部消退。另外,热凝也可应用,但应避免形成皮肤瘢痕。目前此类治疗方法使用较少。

4.抗癌药瘤内注射应用盐酸平阳霉素4~8mg与地塞米松混合,瘤内注射,可使肿瘤消失。

5.冷冻和激光照射应用于表层病变。

6.放射治疗小剂量放射治疗对防止肿瘤增长,促使病变萎缩,有肯定效果。浅层病变应用软X射线、深层病变应用60Co或加速器照射。大剂量放射线照射可引起白内障,影响眶骨发育。为避免并发症可采取如下措施:①小量多次照射,每周1~2次,每次0.5Gy,总量2.5~6Gy;②位于眼睑者,采用切线照射;③病变位于眶内,可用铅壳保护晶状体,或采用眶外侧野照射。

7.手术切除毛细血管瘤无囊膜,与正常结构界限不清,且手术出血较多,广泛切除易损伤功能结构,除非以上方法不能实行或无效;眼睑遮蔽瞳孔影响视觉发育;眼球突出、角膜暴露;压迫视神经、视力减退,才考虑手术切除。手术要注意保留重要正常结构,如肿瘤边界未能完全切除,在手术床上冷冻可避免复发。如存在美容问题,留待以后解决,有些病例在生长过程中可自行改善外观。临床发现有些毛细血管瘤虽经过局部注射效果不明显,但可减少肿瘤内供血,手术时见肿瘤局限,出血减少,所以术前局部治疗也不失为手术前的一种治疗方法。

8.近年来采用普萘洛尔治疗顽固的皮肤血管瘤有了一定经验,效果良好。美国《新英格兰医学杂志》报道了法国Bordeaux儿童医院Léauté-Labrèze等医师发现普萘洛尔能抑制血管瘤的生长神奇作用,这一消息在血管瘤领域引起了很大反响,很多的医师开始关注于普萘洛尔在血管瘤治疗上的临床实验,去验证其疗效与安全性。

约翰霍普金斯大学儿童医学中心皮肤科主任BernardA.Cohen教授使用普萘洛尔治疗了20例血管瘤患儿,并与心内科专家一起,监测接受治疗前2天患儿可能发生的不良反应(如低血压或者低血糖),但到目前为止,并未观察到任何不良反应发生。

普萘洛尔治疗婴儿血管瘤,是在临床操作中偶然发现的。普萘洛尔是一种针对心血管病的降血压制剂,也称心得安。由于有些患儿的瘤体比较特殊,会造成心脏相关的并发症,医师在治疗时配合采用了普萘洛尔,惊奇地发现孩子的瘤体增长减缓、稳定并逐渐变小。

经研究表明,普萘洛尔可以有效地抑制瘤体的生长,使发红的患处颜色变浅、体积变小。普萘洛尔口服后可在肠道快速吸收,但首次进入肝脏后消除率高,约三分之一可进入血液循环。血管中含量浓度变化很大,因此临床剂量有显著个体差异。普萘洛尔(propranolol)中文别名:恩得来、恩特来、心得安、萘心安、萘氧丙醇胺等,普萘洛尔能竞争性的阻断β受体,大剂量尚有膜稳定作用,抑制Na+内流,从而产生抗心律失常作用,在临床上主要用于心律失常、心绞痛、高血压等疾病。

Léauté-Labrèze等医师发现普萘洛尔对婴儿血管瘤治疗有效是基于巧合,第1例采用普萘洛尔治疗的血管瘤患儿,是因为患有严重的鼻腔毛细血管瘤导致阻塞性、肥厚型心肌病,作者顺理成章地用到了心内科常用的降血压药β受体拮抗剂普萘洛尔(propranolol)进行治疗[2mg/(kg·d)]。巧妙之处(简直可以说运气之处)是,治疗过程中却发现血管瘤逐渐变小,在停用肾上腺皮质激素治疗后仍然继续好转,最后血管瘤几近完全消失。这样的事情又发生在另一例患儿身上。作者发现这2个个例后,在征得患儿父母同意的前提下,她们给另外9例颜面血管瘤患儿使用普萘洛尔,所有患儿在用药后24小时内都见到血管瘤颜色变浅。11例患儿中,无一例出现严重的不良反应,但有个别出现血压偏低。通过检索文献,有1篇论文恰恰提供了关于其机制的印证,可能是β受体拮抗剂能够诱导血管内皮细胞凋亡,其他可能机制是导致VEGF和bFGF基因表达下降以及血管收缩作用等。

用法用量:普萘洛尔1.0~1.5mg/kg,每天1次顿服,连续服用。住院治疗7~10天后,出院连续服药,每2周复诊,动态观察和记录血管瘤大小、质地、颜色变化,观察并随时处理治疗过程中出现的不良反应。按4级评分法对近期疗效进行评价。一般效果较好的均在60%以上。一般服药后5~7天肿瘤开始颜色变浅,体积开始缩小。主要不良反应为心率减慢,腹泻和睡眠改变,无严重影响,经处理全部恢复正常。