日光性皮炎是皮肤经过度日晒,对紫外线照射(UVR)后发生的一种急性、光毒性、延迟性、短时皮肤炎症反应。UVR的光谱波长在小于400nm的范围内,有三种类型:

UVA:320~400nm

UVB:290~320nm

UVC:200~290nm

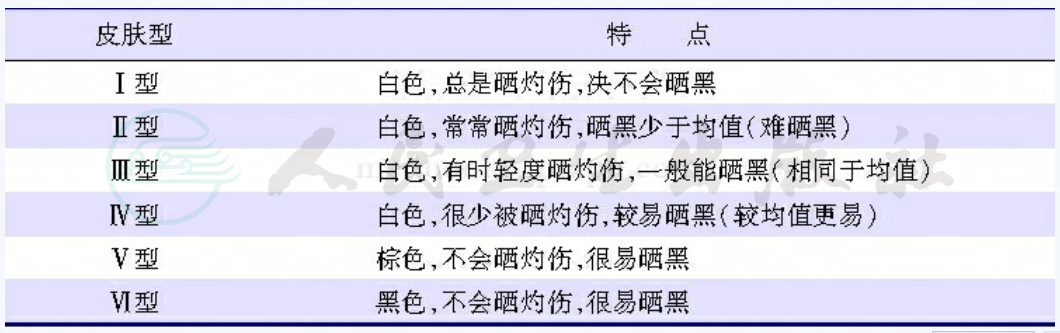

UVC被外层大气层滤出,不能到达地球表面。日光性皮炎主要由UVB照射引起。Ⅰ~Ⅲ型皮肤表型的成人、儿童和婴儿对日光性皮炎易感。表1为6种皮肤表型。在日照强度高的地理区域,日光性皮炎发病率增高(如在海滨和高海拔、高纬度地区)。夏季发病率也增高。

表1 皮肤表型(光型)

轻度的日光性皮炎的组织病理学特点是,有坏死的角质形成细胞,真皮乳头血管丛小血管扩张,散在的淋巴细胞和中性粒细胞浸润。坏死的角质形成细胞有核固缩或不易看清、细胞质均质性,呈嗜酸性伊红色,称之为晒伤细胞。近来研究晒伤细胞是UVR照射后的凋亡的角质形成细胞,提示机体清除这些严重受伤具有高度恶变性的细胞,是一种保护机制。真皮乳头血管丛的小血管扩张,使临床上表现为红斑,是由氧化亚氮(nitric oxide)和前列腺素E2等炎症介质介导的。如果日光性皮炎加重,会有更多的晒伤细胞,表皮坏死,中性粒细胞在表皮浸润,基底层细胞液化变性。

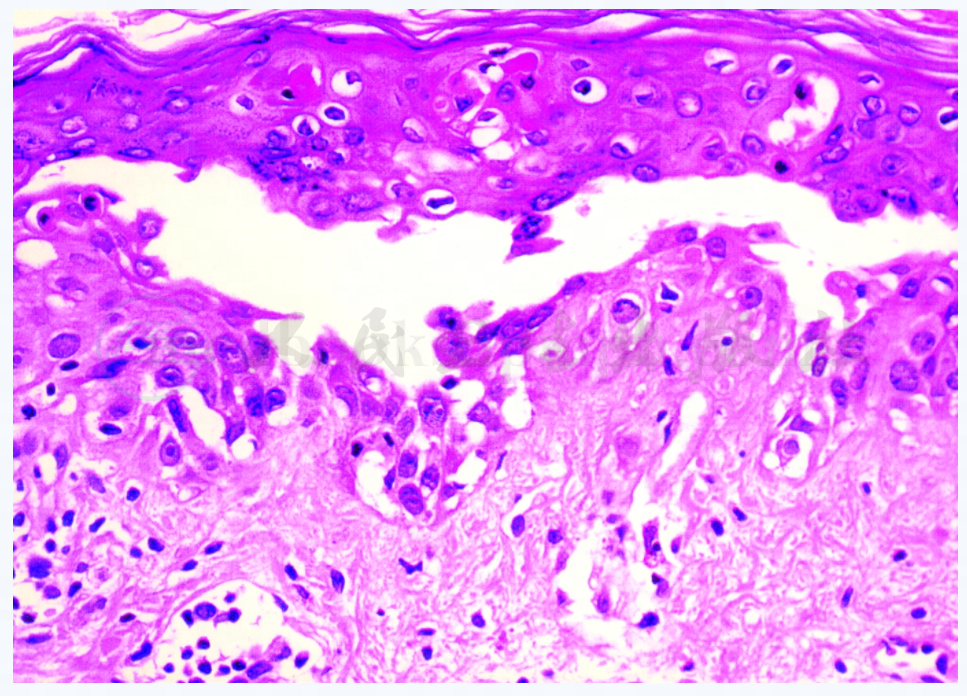

大疱性日光性皮炎的组织病理学特点是,表皮内水疱形成,很可能是由于表皮坏死引起的(图2)。有大量的晒伤细胞,表皮中有中性粒细胞,角质形成细胞空泡化,海绵形成,基底细胞液化变性。真皮浅层血管周围、间质中淋巴细胞、中性粒细胞浸润,核尘和红细胞外渗,真皮乳头血管丛的小血管水肿。角质层网篮状、角化不全和角化过度(鳞屑‐痂皮)。

经常参加室外活动,增强皮肤对日光的耐受能力,可预防本病的发生。对日光耐受性低者,尽量避免在上午10点至下午2点之间光照强烈时期在户外活动,避免最高强度的UVB的日晒。外用遮光剂可防止本病,选用吸收UVB作用强的制剂较好,如对氨基苯甲酸(PABA)制剂。可参照SPF(sun protection factor,日光保护因子)数值选用遮光剂。遮光剂应在日晒前至少20分钟使用方才有效。对于Ⅰ~Ⅲ型皮肤,建议每天用SPF为6~15的遮光剂。若在户外,则常规用SPF。

图2 大疱性日光性皮炎组织病理

表皮内水疱,许多晒伤细胞,表皮坏死,淋巴细胞和中性粒细胞的胞吐作用(细胞外排作用,反吞噬作用、细胞排粒作用、胞裂外排、胞溢),角质形成细胞间空泡化,基底层液化变性。真皮内,间质内淋巴细胞和中性粒细胞浸润,小血管扩张。

15以上的遮光剂。有严重光敏性并且经常较多日晒的人,则用SPF为30以上的高效遮光剂,或物理遮光剂(如二氧化钛)。

对发病者,采用局部外用药为主,以消炎、安抚、止痛、对症处理为原则。按照急性皮炎的用药原则选用药物,外搽炉甘石洗剂,冰牛奶湿敷,皮质类固醇乳膏或2.5%吲哚美辛(消炎痛)溶液均有减轻局部红肿痛热的作用。对皮损广泛、严重或有全身症状者口服抗组胺、小剂量皮质类固醇和镇静剂,以及其他对症治疗措施。由于日晒伤的重要介质为前列腺素,口服阿司匹林或吲哚美辛有效。