英文名称 :rickets/osteomalacia

维生素D不足在儿童可发生佝偻病(rickets),在成人则为软骨病(osteomalacia)。20 世纪初由于对此病发病机制不清楚,发病率甚高,严重者可致畸形残废,行动困难,对生命造成严重威胁。建国后由于普及卫生知识及营养改善,发病率已大大降低,但边远贫困地区仍有发生。即使在较发达都市,由于习惯于服用含碳酸饮料和饮食结构不够合理;加之人口稠密,老年人行动不便,终日居于室内,本身营养不足,又缺少日光照射,散在软骨病病例仍时有发生。而且一些特殊类型,如长期服用制酸或解痉药物,或因肾功能障碍所致软骨病也时有发生,给诊断造成一定困难。

维生素D也是一种激素前体,属于类固醇衍生物。外源性食物中的麦角固醇以及身体皮肤内的7-脱氢胆固醇(7-dehydrocholesterol),经日光紫外线辐射分别转化为麦角钙化醇(ergocalciferol,即维生素D2)及胆钙化醇(cholecalciferol,即维生素D3),两者在肝脏分别羟化为25-麦角钙化醇及25-胆钙化醇,统称25-(OH)D3。以后在近端肾近曲小管再羟化为1,25-(OH)2D3、24,25-(OH)2D3或25,26-(OH)2D3。一般在低钙、磷血状态下转换为1,25-(OH)2D3,而在正常或高钙、磷血状态则转化为24,25-(OH)2D3。1,25-(OH)2D3为活性最高产物,是25-(OH)D3的12倍,也是小肠、近端肾曲小管与骨之间调节钙运输的重要激素。这些器官的细胞受体以及在某些形式佝偻病所发生的基因编码错误已被检测到。1,25-(OH)2D3的作用不仅限于小肠黏膜的钙结合蛋白,对骨钙素(osteocalcin)的形成、破骨细胞吸收、单核细胞成熟、骨髓细胞分化、皮肤生长及胰岛素的分泌均起作用。促使1,25-(OH)2D3合成的因素最主要的是血清钙、磷浓度降低及PTH 升高。24,25-(OH)2D3在软骨的矿化或代谢上也起重要作用。

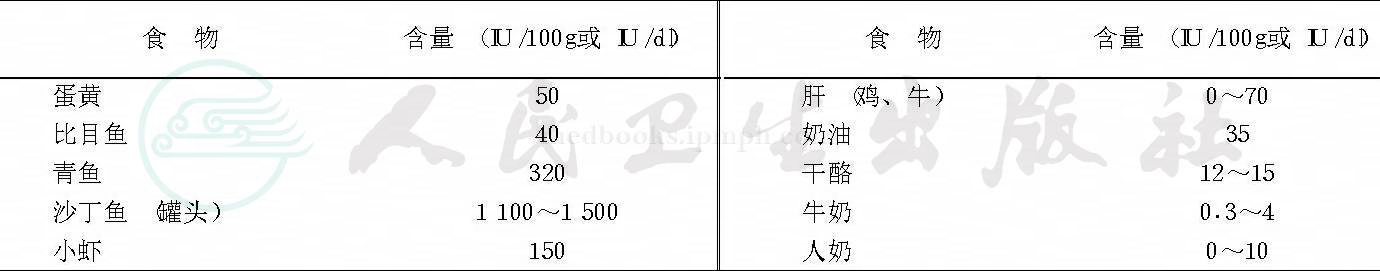

人类皮肤在紫外线照射下将7-脱氢胆固醇转化为胆骨化醇(维生素D3)。正常内源型维生素D3产生为10~100μg/d。儿童与成人对维生素D最小需要量为1.25~1.75μg/d,相当于50~70IU/d。美国建议饮食补充量(RDA)为5μg/d,即200IU/d。食物中维生素含量如表1。

表1 食物中维生素D 含量

从上表可以看出,牛奶或人奶中维生素D含量甚少,为此现在多在其中添加适量麦角骨化醇,并对有些食物予以强化。很多因素可影响维生素D不足,如早熟、迅速生长、日光照射不足和进食维生素D含量少的食物等。人奶喂养婴儿在冬季如不补充维生素D或强化食物也可发生佝偻病。

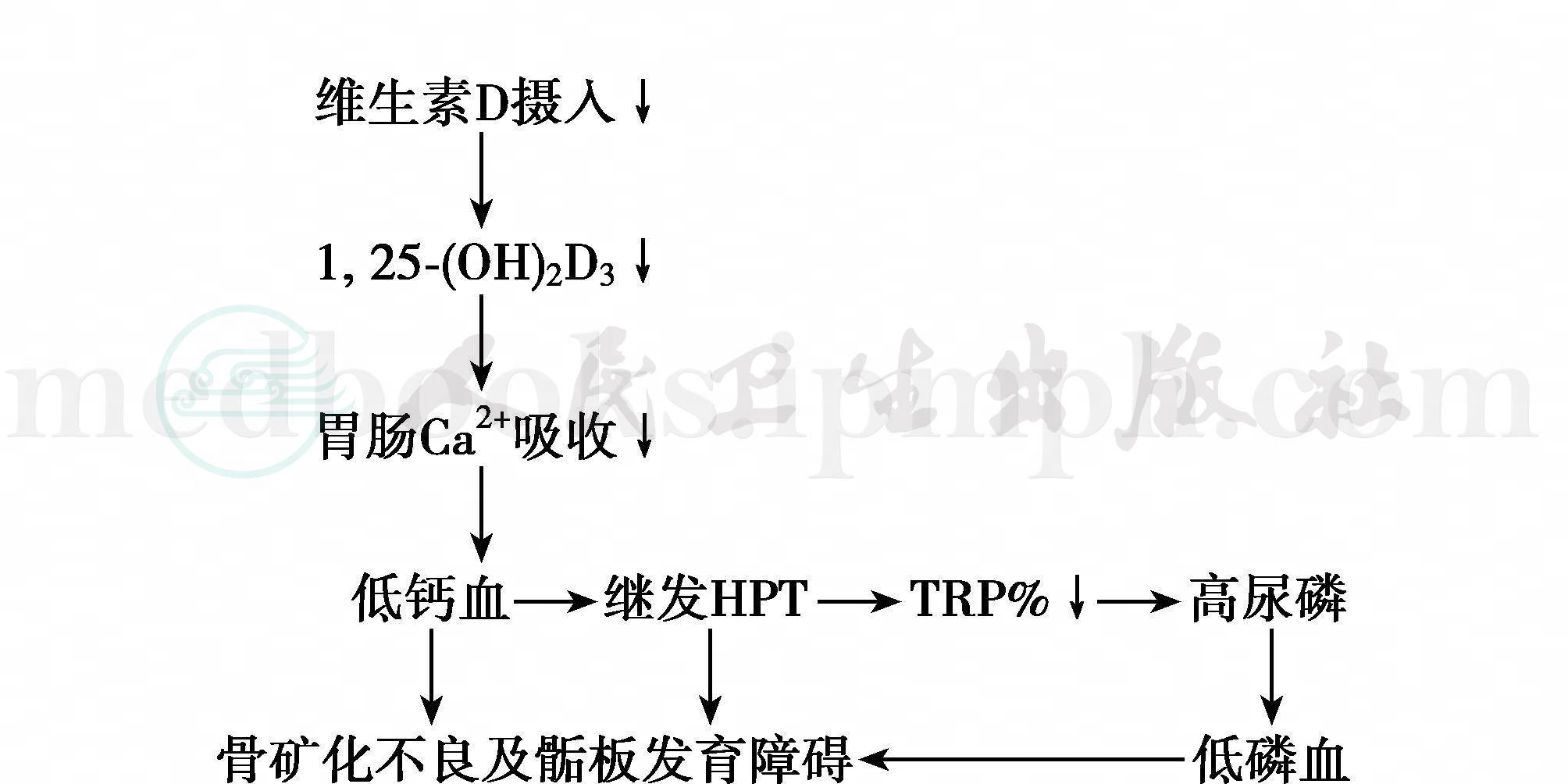

图1 维生素D 缺乏引起佝偻病及软骨病的发病机制

1.维生素D摄入不足

维生素D摄入不足将使胃肠道钙吸收减少,后者使血清钙水平降低,引起继发性甲状旁腺功能亢进,可使血清钙上升至正常低值及尿磷排泄增加,其结果是血清钙、磷及尿钙降低;肾小管磷重吸收率降低导致尿磷增加。病人还可有ALP 增加。25-(OH)D3及1,25-(OH)2D3水平下降,PTH 中度升高。本型主要因钙、磷离子降低及继发性甲状旁腺功能亢进(HPT)而引起儿童及少年骺板发育障碍及成人骨改变(图1)。

维生素D摄入不足常同时伴有阳光照射不足。少数病人有不正常或偏食习惯,饮食中存在螯合剂,如某些粗粮中所含植酸、菠菜中所含草酸盐以及过多的磷酸盐可与钙结合,而不能在离子状态被吸收。另一种罕见情况为饮食中含工业毒性元素-铍(berylium,Be),或经常服用含铝抗酸药[常为Al(OH)3],可使不溶解的铍或磷酸铝沉淀,而使摄入的磷酸盐不能被吸收。单纯摄入铝由于影响在矿化前沿的骨形成,可出现软骨病样改变。

2.消化道疾患

由于胃十二指肠溃疡行胃部分切除术后,病人可出现肌无力甚至骨折。这可能由于胃酸减少,胃肠内容物过快流经十二指肠及近端空肠出现倾倒综合征所致。目前由于胃十二指肠溃疡多可应用药物治愈,需要手术者减少,由此引起软骨病发病率亦逐渐下降。

胆道疾患可出现脂肪代谢异常,伴有胆盐不能乳化,胆道内出现游离脂肪酸。维生素D为脂溶性,肠道内过多的脂肪将影响其吸收,肥胖者其血清维生素D浓度减低。离子钙对游离脂肪酸是一种抗离子,可以形成钙皂,在体液中不溶解。胆汁性肝硬化及酗酒者可出现典型维生素D缺乏症,进一步说明肝脏对胃肠道内维生素D及钙调节的重要性。

小肠炎性疾患如乳糜泻、Crohn 病,伴短袢(短路、瘘)或快传递(谷蛋白敏感性肠病及其他Sprue样综合征),由于肠壁弥漫性损害可引起小肠性佝偻病或软骨病。长期应用静脉营养也可发生软骨病,有时甚至比较严重。

佝偻病或软骨病病人,由于年龄和病变程度不同,其病理及X线表现也不相同。佝偻病发生在儿童,同时累及骨骼及骺板,而软骨病发生于成人,因代谢较不活跃,病变较不明显。无论是佝偻病或软骨病均因钙、磷离子浓度降低而使骨不能很好矿化,单位骨的矿化骨量减少。骨皮质及骨小梁不仅骨量减少,周围覆以一层非矿化骨,称为类骨质层,后者虽非佝偻病或软骨病所特有,也见于甲状旁腺功能亢进、并发骨的肿瘤或纤维性结构不良,但如出现较宽的类骨质层,仍应高度怀疑。由于各种原因引起的佝偻病或软骨病,其组织学表现相同,仅根据病理学或骨计量学检测,很难得出正确诊断。

类骨质在矿化潜势上是否正常仍有不同看法。很明显的骨与软骨组成异常,不仅有矿盐缺乏,而且软骨细胞内脂质增加,在骺端成熟区内RNA、蛋白和多糖合成率均降低,在维生素D缺乏胶原的赖氨酸羟化增加,与胚胎骨胶原很相似。所有这些改变均继发于软化骨的结构扭曲。软化软骨基质小泡的量与分布均正常,当有充足矿盐底物供给时,仍有正常聚集磷灰石的能力。相反,给予二膦酸盐诱发的鸡骨软化病的基质小泡则不具这种能力。

1.X线表现

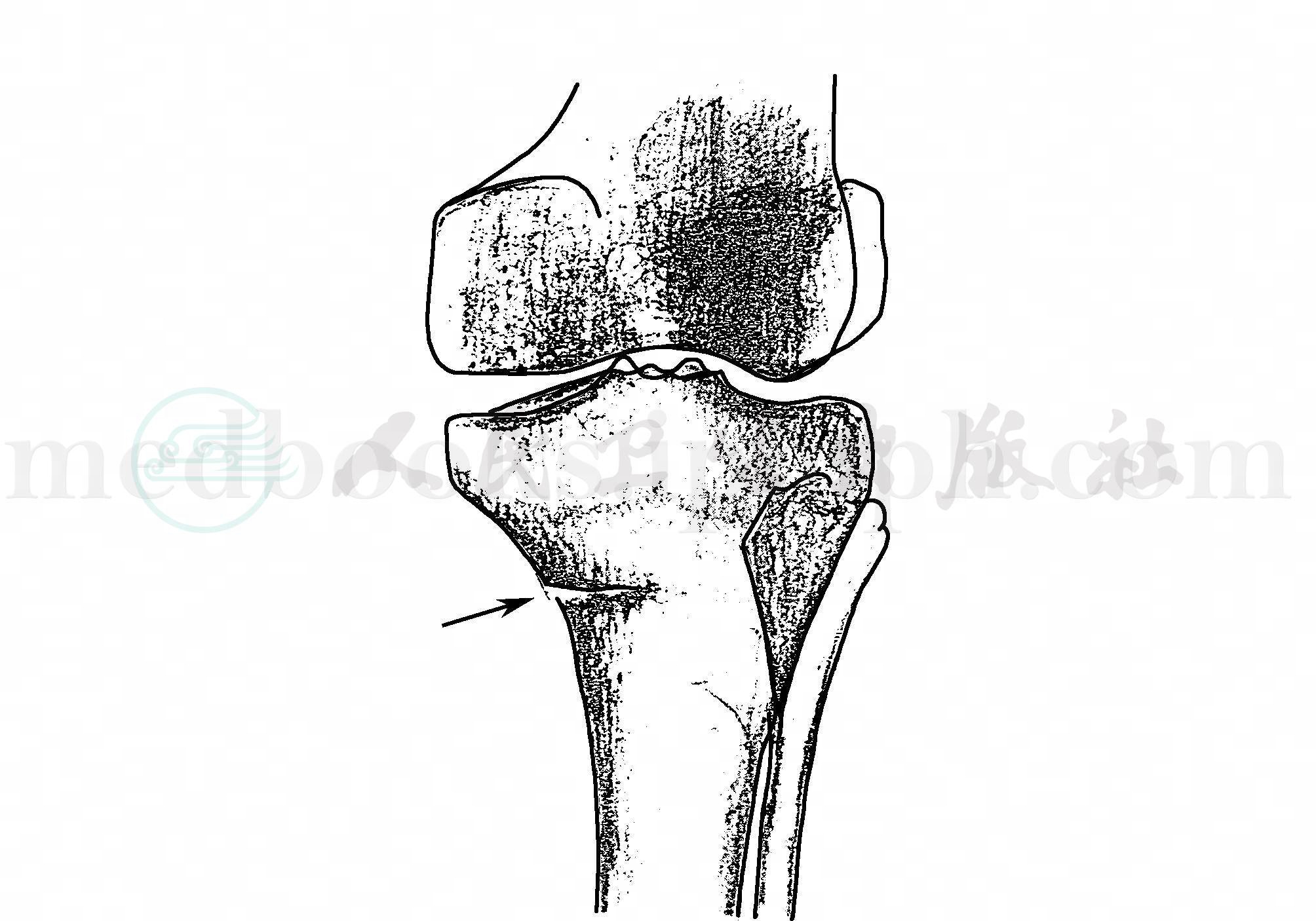

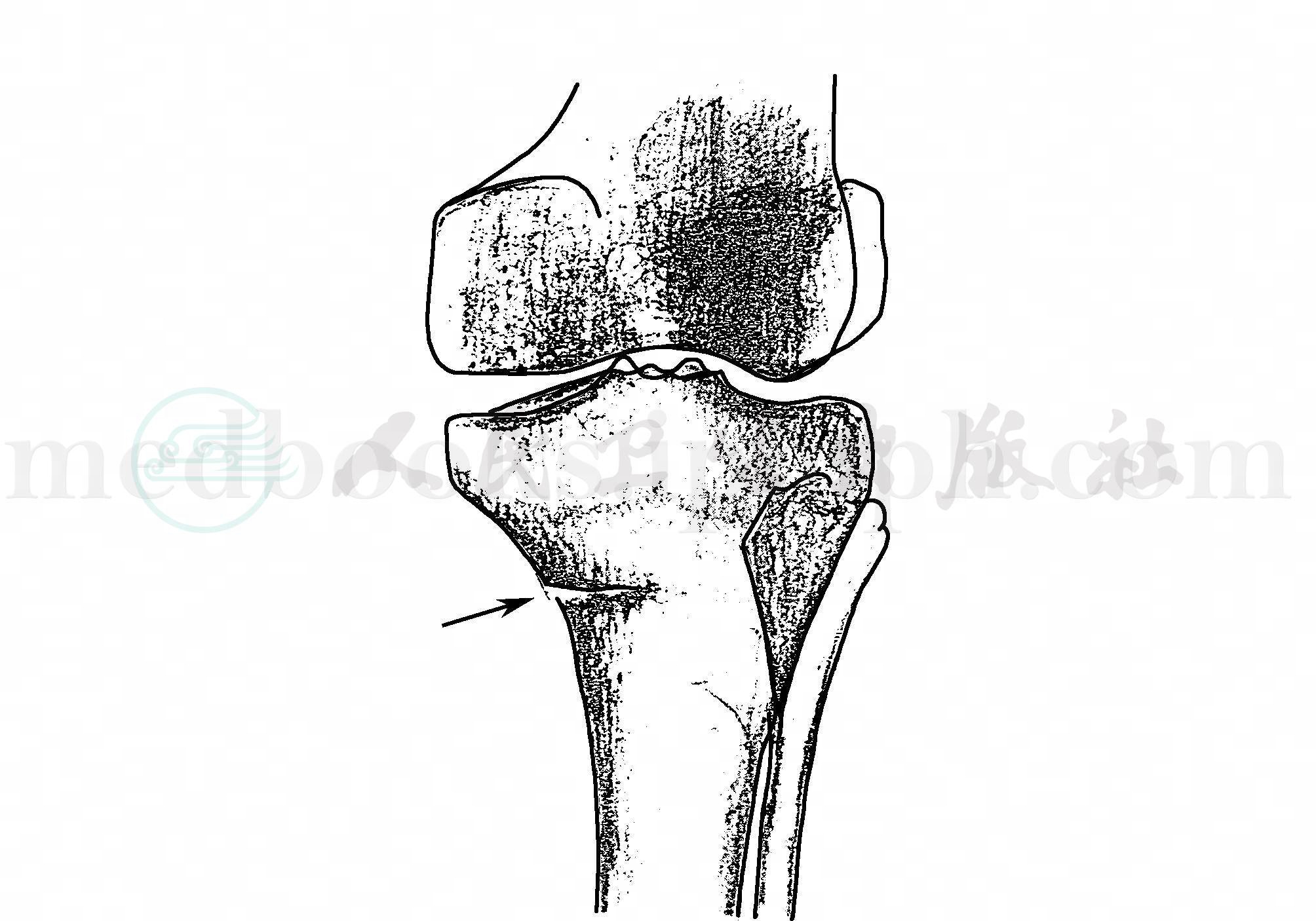

儿童因软骨钙化缺陷可使骺端不透明影像出现迟延,生长板加宽,处于生长期的干骺端遭到磨损而不规则,常见横而直的影像,呈凹陷或杯形,系由于大块发育不良钙化软骨压迫所致。骨干皮质变薄,骨膜呈绒毛状,骨小梁粗疏。儿童可出现骨干畸形如膝内、外翻,但假骨折少见。可出现继发性甲状旁腺功能亢进不同表现,包括不规则花边状骨膜下侵蚀,特别是长骨干骺端。成人出现的囊肿或指骨症状在儿童少见,由于病严重程度出现波动,在干骺端平行于生长板可出现薄而放射致密生长停止线(Harris lines)。儿童在治疗后8~30日,可出现钙化软骨致密线,借一小的非钙化区与干骺端分开。明显骨软化可不出现症状,但多有骨密度及总骨矿含量(BMC)降低。某些骨软化类型如家族性性联低磷酸盐血症,尽管有过量未矿化类骨质,但其总BMC仍增加。骨软化最特异X线表现为假骨折,呈横而直的缎带样,称为Looser 区或Milkman 综合征(图2),常对称、局限,位于长骨干的凹侧,以及肋骨、肩胛骨或耻骨支等处(图3)。可能由于荷载造成骨折未钙化骨痂所致,有些部位也可能因动脉搏动压迫所致。髓腔变窄,骨小梁变粗,数目减少,骨皮质变薄,皮质内显示低密度条纹影。长期患病者有弓形长骨,双凹形椎体及扭曲状骨盆出口,在标准前后位X线像,呈三角形。骨折有时与假骨折相重叠,愈合缓慢。选择性钙吸收不良可引起继发性甲状旁腺功能亢进,表现有骨膜下吸收,特别在中指内侧缘,并有指丛侵蚀,末节指骨周围软组织呈杵状增生样变。长骨可有锐缘囊肿,耻骨联合及骶髂关节可变宽。

图2 软骨病胫骨假骨折

图3 软骨病耻骨假骨折

2.生化检查

维生素D缺乏可使小肠钙吸收不足导致轻度低钙血,并由此促进继发性甲状旁腺功能亢进,表现为血浆PTH浓度升高,磷排泄肾阈降低,低磷血症,血ALP升高,血清钙维持在正常低限水平。由于肾滤过负荷降低及血清高浓度PTH 影响钙的肾输送而致尿钙降低。血维生素D及25-(OH)D3降低,1,25-(OH)2D3仍在正常范围,随继发性甲状旁腺功能亢进程度也可呈不相称降低。血清总25-(OH)D浓度包括25-(OH)D的D2、D3形式、24,25-(OH)2D3及25,26-(OH)2D3。1,25-(OH)2D3或其他代谢产物可能是维生素D营养良好有用参数。单纯低25-(OH)D3不能据此诊断为饮食缺陷,因其可反映吸收不良、维生素D的肝25羟化缺陷或血25-(OH)D3除增加。

在治疗早期,骨矿化可加快,血清钙浓度降低,而血清ALP水平升高,一般当到达高峰几个月后会恢复正常。

营养性维生素D缺乏治疗用低剂量麦角骨化醇(2~5μg/d)或对皮肤紫外线照射多可取得满意疗效。实际上对儿童或成人营养性维生素D缺乏,口服麦角骨化醇的剂量要大得多,可给予125μg/d(5 000IU/d)。维生素D可储存于体内脂肪中,如果每天给予不见效,也可间断给予大剂量肠外冲击疗法,应注意随个体反应不同,有可能引起轻度高钙血。每日服用20 000IU 以上者,应进行监控,以防发生维生素D中毒。口服麦角骨化醇数日内即可引起反应,给予维生素D代谢产物如钙化三醇,几小时内即可看出肠钙吸收变化。早期在骨矿化活跃期可见血、尿钙降低,如分4次日服元素钙2~3g可避免上述情况。对出现急性手足搐搦症可给予钙化三醇,但不要持续给药。它不能补充体内骨化醇存储,或调节1α羟化骨化醇代谢产物的内源性产生。在营养性维生素D缺乏很少见的低钙血应紧急处理,静脉输注钙溶液(15mg 钙/kg,6~24小时)。当骨代谢异常经内科治疗矫正后,对明显骨骼畸形应采用手术矫正。