英文名称 :chronic frontal sinusitis

额窦开口于窦底有利引流,感染后较易恢复,但鼻腔或额鼻管存在解剖或其他影响额窦引流因素时,易反复发生感染而致慢性额窦炎。如:①中鼻道堵塞,如高位鼻中隔偏曲,中鼻甲前端肥大、息肉、筛泡肥大等;②前筛房过度发育,形成“额泡”(bull frontalis)使额鼻管上部狭小。慢性额窦炎主要症状为鼻阻、脓涕、头痛等。窦内分泌物引流不畅引起前额和鼻根部闷痛或胀痛,有时也以午前较重,下午渐轻。慢性额窦炎患者亦常有急性发作。

1.保守治疗

(1)血管收缩剂喷鼻及有效抗生素应用。

(2)额窦导管冲洗。

有解剖异常或中鼻道阻塞者应及时手术治疗。

2.手术治疗

病因处理的鼻内手术,如鼻中隔偏曲矫正,鼻息肉摘除,肥大中鼻甲部分切除等。鼻内额窦手术 既往因术野较小,手术不易彻底,窦内病变亦难清除,且额鼻管术后容易再度狭窄,已较少使用,但近年得到广泛应用的鼻内窥镜功能性鼻窦手术,经鼻内扩大额鼻管,取得了较好的效果。

手术方法:额窦手术分鼻内法和鼻外法。鼻内手术系指经鼻腔在直视下或在鼻内窥镜下进行操作,清除病变,扩大引流。鼻外手术系指经鼻外径路行额窦切除术,其主要目的是开放额窦底部或前壁,以便去除窦内脓液及各种病变,建立额窦与鼻腔引流通路,达到根治额窦病变。

外鼻手术适应证:①慢性额窦炎经保守治疗或鼻内额窦手术无效者。②慢性额窦炎反复发作,鼻外已形成瘘管者。③已行额窦引流术,但病变仍未根除者。④急、慢性额窦炎合并额骨骨髓炎,或颅内,眶内并发症者。⑤额窦肿瘤,囊肿,骨瘤。⑥额窦异物。

(1)鼻内额鼻管开放术:①半卧位,局麻下先截除中鼻甲前端,切除部分前筛房,用额窦探针沿中鼻甲外侧面,向前上探入额鼻管,了解额鼻管状况。②用额窦刮匙或骨锉沿探针放入,并作上下拉锯式运动,将额窦底前部及额鼻管扩大,注意操作中尽量少损伤额鼻管粘膜,扩大额鼻管上下锉动时,避免骨锉触击额窦顶,前颅窝底部。③用粗硅胶管插入扩大的额鼻管内,下端露于前鼻孔外,固定之。④术后出血不多,不须填塞。如出血较多时,可用明胶海绵或油纱条填塞。术后48小时取出。

(2)鼻内额筛窦联合手术:①按鼻内筛窦手术方法行筛窦切除术。术中除清除筛窦病变外,注意切除额隐窝及额鼻管周围之气房。这时额隐窝已显露,用额窦探针自中鼻甲前上放入额鼻管,探查额鼻管及额窦。②扩大鼻额管:以额窦骨锉顺探针置入额窦,锉面向前上下锉动,将额窦底前部扩大,并扩大额鼻管。③将较粗的硅胶管插入扩大了的额鼻管内,下端露出并固定于鼻前孔外,以作引流和冲洗用,术后2~3个月取出。④术腔填放少量抗生素明胶海绵止血。

(3)Lothrop手术:本术式系经鼻切除前筛窦后,切除部分额窦底部及两侧额窦的间隔,形成大的引流孔进入鼻腔,手术难度较大。

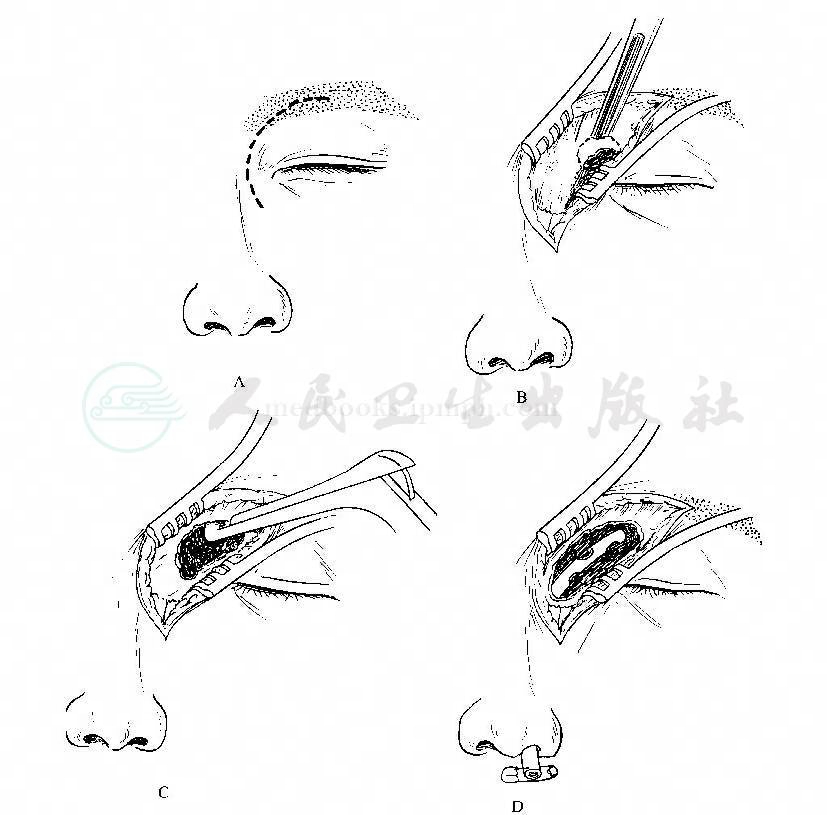

(4)林迟手术(Lynch operation):本术式(图1)为应用较多,治疗额窦炎较好之手术。术中同时行前筛窦切除术及部分中鼻甲切除术。

手术步骤:①患者取仰卧位,局麻加强化麻醉或全身麻醉下施术。②切口:先缝合上下眼睑,沿内眦眶缘自眉弓下缘至鼻侧作弧形切口,切开皮肤及骨膜,结扎血管。③分离额窦底部及眶内侧骨膜,分离泪囊,内眦韧带及眼上斜肌滑车,暴露泪骨及筛骨纸板,必要时可将筛前、筛后动脉结扎,分离时注意勿穿破骨膜及损伤筛前、筛后动脉,以免术后发生感染或出血。剥离骨膜时亦不可太后,损伤视神经。④从额窦底用骨凿或电钻打开并完全去除骨壁,剥离并完全切除窦内病变及粘膜,刮除窦内病变时,切勿损伤额窦后壁骨质。⑤去除上颌骨鼻突及部分鼻骨,凿除泪骨及筛骨纸板,切除前筛及中鼻甲前部,如同时存在后筛窦或蝶窦病变,应行全筛窦切除术及蝶窦切开术。⑥额窦内置一粗硅胶管,下端自前鼻孔引出,固定。⑦缝合骨膜及皮肤切口,拆除眼睑缝线,伤口略加压包扎,以减轻术后眼部的肿胀,防止眶内出血。

图1 林迟额窦手术

A.切口 B.凿开额窦前壁 C.咬骨钳去除额窦前壁 D.放置引流管

术后处理:①术后给予抗生素一周。②术后每日清理硅胶引流管,保持通畅。3日后开始经硅胶引流管用温生理盐水冲洗额窦腔,直至窦内无分泌物为止。③术后24~48小时抽出鼻内填塞之纱条,予血管收缩剂滴鼻。④伤口术后5~6天拆除缝线。⑤硅胶引流管于术后2~3个月拔除。

并发症:①术后出血或眶内血肿,术后出血多因术中止血不善或损伤筛动脉所致,出血较多或眶内血肿压迫视神经影响视力,应打开伤口止血,清除血肿。②眶蜂窝织炎,为手术炎症扩散引起,应给予大剂量敏感抗生素。③额骨骨髓炎,为炎症扩散或术中操作不当损伤额骨而致。④颅内各种感染,亦因手术扩散感染或损伤额窦后壁及硬脑膜所致。

(5)雷德尔手术(Liedel operation):本手术将额窦前壁,底壁及眶上缘全部凿除,广泛暴露整个额窦腔,清除窦内病变后,置一引流管于窦腔,一端自切口引出。缝合切口后稍加压包扎,使切口处皮肤与额窦后壁粘连,闭合窦腔,手术暴露好,病变去除彻底。对于额窦小而浅者,可用此术式,但额窦大者不宜施用本术式,因术后额部遗有明显的塌陷,影响容貌,目前已少用。

(6)克凌手术(Killian operation):本术式与林迟手术基本相同,但凿除额窦前壁一部分,在眉弓处保留一骨桥,窦腔病变暴露好又防止了术后畸形及额窦内粘连。

手术步骤:①皮肤切口:起自眉弓外端,经眉部达鼻根中部,然后向下至鼻骨底部。②骨膜切口:作两切口,第一切口位于眼眶上缘5mm,起自鼻骨中部,向外平行眶上缘直达其颞端,第二切口起自眼上斜肌滑车附丽处之内,向内然后向后向外,经上颌骨额突,与皮肤切口同。③剥离骨膜:于第一骨膜切口之上,第二骨膜切口之外剥离骨膜,暴露骨壁。④凿除第一骨膜切口上之额窦前壁,然后再凿除额窦底壁,眉弓处保留之骨桥宽度至少为5mm。⑤以下步骤同林迟手术。

(7)Hajeck‐Luc手术:此术式通过凿除额窦前壁进入窦腔,切口自颞侧眉端向内平行眶缘,内眦作一弧形切口止于鼻侧,将皮肤和骨膜剥离后,凿开额窦前壁骨壁,进入额窦,用刮匙或组织钳清除窦内病变粘膜,肉芽等病变后,尽量扩大额鼻管,并向下切除前筛房,术毕窦内置一硅胶引流管,经扩大的额鼻管从前鼻孔引出,固定,缝合切口,术后经引流管冲洗,本术式因术后亦有额部畸形之虑亦被少用。

(8)骨壁成形额窦手术(osteoplastic frontal sinus operation):本术式为一老法的额窦手术,近年又有改进成为被常用的术式之一,可用于治疗单侧或双侧的额窦病变。其优点:①可直接进入额窦腔,易于清除窦内之病变。②自上向下易看清额鼻管开口,保持窦腔向鼻内引流。③便于清除鼻内病变,或行填塞术。④切口可在发际内,且能保留额窦的全骨壁,术后无面容改变之虑。

术前准备:除一般的常规准备外,拍鼻额位、侧位鼻窦X光片后,用废胶片依X光片额窦之大小剪成一略小的额窦样片,消毒好备用。同时术前腹部备皮,以便术中切取皮下脂肪填充窦腔,术前数日从鼻腔取分泌物作细菌培养。

手术步骤:①切口:行双侧骨壁成形术者可作冠状切口或双眉上切口,作单侧者仅在病侧眉上作切口。②分离皮瓣:冠状切口时,在额肌与额骨骨膜之间将皮瓣向下分离,直到眶上缘及额骨鼻突;眉上切口时,在额骨骨膜上将皮瓣向上剥离。③将已消毒好的额窦样片,置于已暴露的额骨骨膜上,样片下部对准眶上缘,依样片形状切开骨膜。④在额骨鼻突处作一横切口,于切口处向上斜面凿开骨部,务必凿入窦腔,并将两侧额窦之间隔凿断,继而从额窦上部用骨凿、锯矩形凿开或锯开骨部,斜面朝向额窦窦腔,并将额窦间隔上面凿断,亦可用电钻钻孔。⑤凿开大部骨部后,用骨凿伸入窦腔向外,向下撬起额窦前壁,使窦底骨折,翻起骨瓣,暴露窦腔,窦腔充分显露后,在额鼻管上缘清除病变组织,如为骨瘤可用电钻磨除。⑥如拟作额窦填塞术,应彻底清除病变组织及全部窦腔粘膜,切除额窦的间隔,用腹部皮下脂肪充填窦腔,并塞住额鼻管。近年有用代用品,如特氟隆碳聚合体、碳化玻璃纤维或羟基磷灰石填塞窦腔的报告,这样可免除从腹部切取脂肪之苦。⑦将骨瓣复位,缝合骨膜及切口,前额及两眼加压包扎24~48小时。术后给予大量抗生素。

(9)改良Lothrop手术:应用本术式治疗10例双侧慢性额窦炎患者均取得良好效果,平均随访7个月额窦引流通畅。本术式适用于双侧额窦病变者,对于单侧额窦病变施行其他术式。术后额鼻管再狭窄或阻塞者也可选用。本术式应用鼻内镜下或显微镜下施术,具有手术损创伤较小,不影响眼眶及外貌,引流口宽大,不易因瘢痕形成再狭窄等优点。

手术步骤:①采用仰卧位,全麻下施术并辅以血管收缩剂棉片局部应用。②以软组织刮匙去除鼻中隔上部筛骨垂直板前部至额隐窝处粘膜,即中鼻甲附着部前上到额隐窝前部。③在鼻内窥镜或显微镜下经一侧(易放入探针侧)额鼻管将探针引入额窦内,并以此做定位。④以电钻磨除该侧额隐窝前表面的骨质,即去除“鼻额嘴”(nasofrontal beak)之骨质。⑤切除筛骨垂直板上部直达鼻腔的额窦底。⑥钻入额窦底向前直达额鼻峡(frontal nasal isthmus),即额鼻管内口处,去除该部骨质(nasal crest)继向中线扩大,直到对侧额隐窝和额鼻峡。扩大骨口,应尽量向前直至眉间区,使额鼻通道周围仅留一薄的骨壳。

以内窥镜观察窦内病变,尽量保留窦内粘膜,术后轻填少许抗生素纱条,24~48小时取出。术后换药,清理术腔,保持骨孔通畅,局部凝血块、痂皮、息肉、肉芽等均应及时去除,直至局部上皮化。