英文名称 :acute renal failure

中文别名 :急性肾损伤

急性肾衰竭(acute renal failure,ARF)是各种原因引起的肾脏功能在短时间内突然下降而出现的氮质废物滞留和尿量减少的综合征。主要表现为少尿或无尿,氮质废物升高,水、电解质和酸碱平衡紊乱及全身各系统并发症。急性肾衰竭一般基于血肌酐的绝对值和相对值的变化诊断,其血肌酐绝对值平均每日增加≥44.2~88.4μmol/L,或在24~72小时内相对值增加25%~100%。

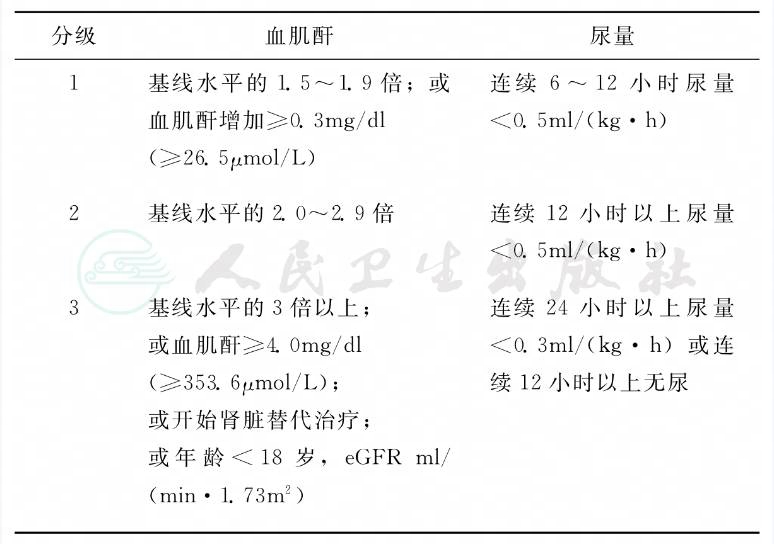

改善全球肾脏病预后组织(KDIGO)2012年提出急性肾损伤(acute kidney injury,AKI)诊断和分级标准。AKI定义为:在48小时内肾功能突然减退,血肌酐上升≥0.3mg/dl(≥26.5μmol/L);或在7天内,血肌酐升至≥1.5倍基线值水平;或连续6小时尿量<0.5ml/(kg·h)。根据血清肌酐和尿量进一步分期(表1)。

表1 KDIGO2012年AKI临床实践指南分级标准

与ARF相比,AKI覆盖肾脏损伤的范围更广,更强调对这一综合征的早期诊断。在重症监护室AKI的发生率可达30%,死亡率高,是肾脏病中危急重症,但目前无特效治疗,故而早期诊治显得尤为重要。

近年来,国际肾脏病学界提出用AKI替代ARF,但由于血肌酐和尿量影响因素多且不够敏感和特异,并不能完全反映肾小球滤过率的变化和肾脏受损伤程度,目前仍需寻找早期诊断敏感且特异的生物学标志物作为诊断指标。

ARF有广义和狭义之分,广义ARF可分为肾前性、肾性和肾后性三类。狭义ARF是指急性肾小管坏死(acute tubular necrosis,ATN)。

1.肾前性

主要指肾脏血流灌注不足,肾小球滤过率降低的一种情况,常见原因包括血容量减少(各种原因引起体液丢失和出血)、有效动脉血容量减少和肾内血流动力学的改变。如果肾灌注减少能在6小时内得到纠正,血流动力学损害可以逆转,肾功能也可以迅速恢复,但如果得不到及时纠正,则可发展为急性肾小管坏死。

2.肾后性

主要由于急性尿路梗阻而引起,从肾盂到尿道的任一水平的尿道发生梗阻均可引起,主要原因有结石、血块、肿瘤压迫、结核、磺胺药物及尿酸结晶、异常增生的轻链蛋白形成管型梗阻(如多发性骨髓瘤)等。

3.肾性

包括肾小管、肾间质、肾血管、肾小球疾病导致肾损伤。其中,肾小管性主要由肾缺血或肾毒性物质引起。肾毒性物质,包括一些药物,如磺胺类药物、氨基糖苷类抗生素、头孢类第一代抗生素、碘造影剂等;一些生物、化学毒素,如蛇毒、蜂毒等,在一定条件下都可引起急性肾小管坏死;此外,内源性毒素,如血管内溶血释放出来的血红蛋白,以及肌肉大量创伤(如挤压伤、肌肉炎症)时释放出来的肌红蛋白,通过肾脏排泄,可损害肾小管而引起急性肾小管坏死。严重的肾缺血,如重度外伤、大面积烧伤、大量失血、重症感染,特别是合并休克者,也易导致急性肾小管坏死。

ARF的发病机制非常复杂,目前尚不完全清楚,缺血性、中毒性因素可分别和共同引起ATN,一般认为主要与以下因素有关:

1.肾血流动力学改变

在肾缺血,内、外源性肾毒性物质作用下,交感神经过度兴奋,肾内肾素-血管紧张素系统兴奋,引起血管舒缩功能紊乱和内皮损伤,肾内舒张血管性前列腺素(主要为PGI2、PGE2)合成减少,缩血管性前列腺素(血栓素A2)产生过多,内皮素产生过多,一氧化氮产生相对过少,造成血流动力学异常,使肾血浆流量下降,肾内血流重新分布,肾皮质血流量减少,肾髓质充血,最终GFR下降。

2.肾小管上皮细胞代谢障碍

肾脏持续缺血缺氧引起肾小管上皮细胞损伤,表现为:①ATP含量明显下降,Na+-K+-ATP酶活力下降,使细胞内Na+、Cl-浓度上升,K+浓度下降,细胞肿胀;②Ca2+-ATP酶活力下降,使胞浆中Ca2+浓度明显上升,线粒体肿胀,能量代谢失常;③细胞膜上磷脂酶因能量代谢障碍而大量释放,进一步促使线粒体及细胞膜功能失常;④细胞内酸中毒等。

3.肾小管上皮脱落,管腔中管型形成

肾小管坏死脱落,堵塞管腔造成管内压增高,一方面阻碍了肾小球的血液滤过,另一方面使积累于被堵塞肾小管管腔中的滤过液反渗,沿受损的细胞间隙进入组织间隙,导致肾间质水肿,进一步降低了肾小球滤过率及加重肾小管间质缺血。

一、一般检验项目

1.尿量

(1)标本留取:24小时尿液。

(2)标本采集和要求:采集24小时尿液样本(加入甲苯防腐剂),24小时尿液采集周期包括白天和晚上,早晨7时或8时开始。采集前排空膀胱,这部分尿液废弃。至第二天早晨同一时间(包括所有排泄的尿液),收集所有尿液。最后,量取24小时尿液体积。

(3)参考区间:正常人尿量为1000~2000ml/24h,平均1500ml/24h。

(4)临床诊断价值和评价:24小时尿量少于400ml或每小时尿量持续少于17ml称少尿;24小时尿量少于100ml称为无尿;多于2500ml/24h,称多尿。

2.尿常规

(1)测定方法:干化学检查、尿沉渣仪检查及尿沉渣镜检。

(2)标本采集和要求:随机尿。

(3)参考区间: pH4.5~8.0;尿蛋白阴性;亚硝酸盐阴性;白细胞0~5/HPF;红细胞0~3/HPF。比重(SG):1.002~1.030。

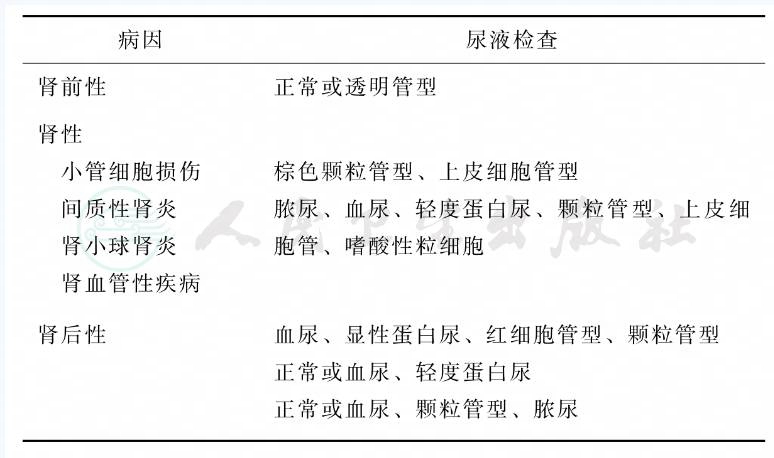

(4)临床诊断价值和评价:pH<7.0;尿蛋白定性+~++或以上,呈小管性蛋白尿;尿比重<1.014,甚至固定在1.010左右;尿沉渣镜检可见粗大颗粒管型,少数红细胞、白细胞(表2)。

表2 急性肾损伤时常见的尿液镜检异常

3.尿渗透压

(1)测定方法:冰点下降法。

(2)参考区间:600~1000mOsm/(kg·H2O)。

(3)临床诊断价值和评价:急性肾衰竭患者常因肾小管功能损害出现低比重及低渗透压尿,尿渗透压<350mOsm/(kg·H2O)。

4.尿钠

(1)测定方法:离子选择电极法。

(2)标本采集和要求: 24小时尿。

(3)参考区间:130~260mmol/24h。

(4)临床诊断价值和评价:肾脏对钠的重吸收65%位于近曲小管,因此尿钠排泄量可作为反映肾小管坏死程度的指标。尿钠排泄量与细胞外液的量和肾小管重吸收能力密切相关。尿钠排泄量增加常见于急性肾小管坏死时肾小管功能损伤、严重肾盂肾炎、肾皮质功能不全、某些内分泌疾病等;尿钠排泄量减少见于肾前性急性肾衰竭、肾皮质功能亢进等疾病。另外,尿钠测定可以了解是否有大量盐的损失,确定摄入量是否足够,并协助监测低盐饮食及术后电解质的监测,协助判断呕吐、严重腹泻、肾衰竭患者的电解质平衡。

5.血常规

(1)测定方法:采用五分类血液分析仪分析,采血2ml后应立即将血液标本注入含EDTA-K2的抗凝剂试管中,并充分混匀。

(2)标本采集和要求:全血。

(3)参考区间:红细胞计数,男(4.3~5.8)×1012/L,女(3.8~5.1)×1012/L;白细胞计数,成人(3.5~9.5)×109/L;血红蛋白,男130~175g/L,女115~150g/L;血小板计数,(125~350)×109/L。

(4)临床诊断价值和评价:红细胞及血红蛋白正常或轻度均下降,白细胞可增多,血小板减少正常或轻度异常。

6.血电解质

(1)测定方法: 离子选择性电极法(钾、钠、氯),偶氮胂Ⅲ络合比色法(总钙),Calmagite比色法(镁),磷钼酸紫外法(磷)。

(2)标本:血清。

(3)参考区间:钾3.50~5.30mmol/L; 钠137.0~147.0mmol/L;氯99.0~110.0mmol/L;总钙2.08~2.60mmol/L(成人),2.23~2.80mmol/L(儿童);磷0.81~1.62mmol/L(成人),1.30~2.26mmol/L(儿童)。

(4)临床诊断价值和评价:血钾多大于5.3mmol/L,部分可正常或偏低,血镁、血磷增高,血钠正常或略降低,血钙降低。

7.二氧化碳结合力(CO2CP)

(1)测定方法:电极法。

(2)标本采集和要求: 肝素抗凝动脉血2ml。

(3)参考区间:以碳酸氢根计算,20~28mmol/L(成人),19~26mmol/L(儿童)。

(4)临床诊断价值和评价: 二氧化碳结合力可作为评价血液酸碱平衡的指标。减低可见于各种原因引起的酸中毒及代偿性碱中毒;增高见于各种原因引起碱中毒及代偿性酸中毒。

8.血尿素氮/血肌酐

(1)测定方法: 酶偶联速率法(尿素氮),肌酐(肌氨酸氧化酶法)。

(2)标本采集和要求:血清。

(3)参考区间:血尿素氮,成人2.8~7.2mmol/L,婴儿、儿童1.8~6.5mmol/L;血肌酐,男性53~106μmol/L,女性44~97μmol/L,儿童24.9~69.7μmol/L。

(4)临床诊断价值和评价:血尿素氮和肌酐升高。但氮质血症不能单独作为诊断依据,因肾功能正常时消化道大出血患者尿素氮亦可升高。血肌酐增高,血尿素氮/血肌酐≤10是重要诊断指标。

二、特殊检验项目

1.钠排泄分数(FENa)

(1)测定方法:FENa(%)是测定肾小球滤过钠和尿排泄钠的百分率,即肾小球滤过而未被肾小管重吸收的钠的百分率。分别测定血钠、血肌酐和尿钠、尿肌酐,其计算方法是:FENa(%)=(尿钠/血钠)/(尿肌酐/血肌酐)×100。

(2)标本采集和要求:同时采集尿液和血液。

(3)参考区间:正常情况下FENa(%)<1

(4)临床诊断价值和评价:FENa(%)>2,FENa(%)是鉴别肾前性氮质血症和急性肾小管坏死的敏感指标,肾前性氮质血症FENa(%)<1,急性肾小管坏死FENa(%)>2。在1和2之间为一空白区,肾前性氮质血症重吸收钠加强,使FENa(%)甚至降到0.1,急性肾小管坏死往往均超过3。

2.自由水清除率(free water clearance,CH2O)

(1)测定方法: 冰点下降法。自由水清除率(CH2O)=尿量(1小时)(1-尿渗透压/血渗透压)

(2)标本采集和要求:禁水8小时后晨尿和血液。尿液留取方法,早晨7时或8时开始排空膀胱,1小时收集所有尿液。同时采集患者血液,测定尿和血渗透压。

(3)参考区间:限水12小时以上:(-25~-100)ml/h。

(4)临床诊断价值和评价:正常人排出的均为含有溶质且浓缩的尿,自由水清除率(CH2O)指单位时间内所排出的尿量与渗透性溶质清除率之差。负值越大,肾功能超好;越接近0,肾功能越严重。-25~-30说明肾功能已开始有变化。-25~-15说明肾功能轻、中度损害。-15~0说明肾功能严重损害。

目前认为CH2O能更准确地反映肾脏的浓缩功能。该法有助于早期诊断。

3.肾前性及缺血性急性肾衰竭的鉴别诊断

肾前性及缺血性急性肾衰竭的尿液与血液诊断指标(表3):

表3 肾前性及缺血性急性肾衰竭的尿液与血液诊断指标

1.初始治疗

(1)容量不足者静脉输注生理盐水。

(2)纠正电解质紊乱。

(3)紧急透析指征。

1)顽固性高血压。

2)顽固性容量超负荷。

3)尿毒症脑病,出血或心包炎。

4)BUN >100mg/dl。

5)顽固性代谢性酸中毒(pH <7.2)。

(4)避免肾毒性药物。

(5)监护UO。

2.急诊室治疗/方法

(1)肾前性 AKI。

1)静脉注射生理盐水治疗灌注不足。

2)2次追加注射无反应后输注袋装RBC治疗血液丧失或贫血。

3)如果无法评估心力衰竭和血容量不足可使用有创心电监护。

4)对生理盐水的反应是衡量血容量不足的良好指标。

5)警惕:①在肝衰竭伴有腹水时应小心使用生理盐水补液以避免容量超负荷;②肾性AKI。

6)肾小球肾炎(治疗采用糖皮质激素或血浆置换)。

7)ATN:补充容量。

8)低钠血症:限制水分。

9)高钾血症:①无症状且K+>5.5mmol/L的患者使用聚磺苯乙烯钠(SPS)或钙聚磺苯乙烯(CPS);②K+>6.5mmol/L或ECG异常有高钾血症的患者:沙丁胺醇雾化吸入;葡萄糖加胰岛素;如果患者有尿则使用呋塞米;严重高钾血症中补充钙稳定心肌;清醒患者给予葡萄糖酸钙;无脉患者给予氯化钙;透析治疗顽固性高钾血症。

10)代谢性酸中毒:①pH <7.2 或HCO3-<15mmol/L的慢性病患者考虑使用碳酸氢钠;②高磷酸血症:碳酸钙、氢氧化铝及肌红蛋白尿—生理盐水积极液体复苏。

11)警惕:①仅当ECG显示增宽的PR,QT,or QRS间期时才需要钙剂,增高的T波不是指征。②碳酸氢钙有相当大的钠负荷;无尿/少尿患者中应谨慎使用。

3.药物治疗

(1)沙丁胺醇:10~20mg雾化吸入。

(2)氢氧化铝(氢氧化铝凝胶):0.5~1.5g口服。

(3)碳酸钙(Os-Cal):0.25~1.25g 分次口服。

(4)葡萄糖酸钙:10ml 10%溶液5min内静脉注射(可重复使用q5min)。

(5)氯化钙:10ml 10%溶液。

(6)葡萄糖:D50W 1 amp(50ml 或 25g)(儿童:D25W 2ml/kg)静脉注射。

(7)呋塞米:20~400mg 静脉推注。

(8)胰岛素:和葡萄糖一起0.1U/kg 规律静脉注射(严重的肾和/或肝疾病降低50%剂量)。

(9)碳酸氢钠:1~2mmol/kg静脉。

(10)SPS(聚苯乙烯磺酸钠)或 CPS:1g/kg至多 15~60g 口服或 30~50g与山梨醇保留灌肠q6h。

(11)警惕:

1)利尿剂(若无容量超负荷)及多巴胺在AKI中不推荐使用。

2)肾后性 AKI。

(12)解除梗阻(结石、占位、压迫等)。

(13)穿刺引流并根据结果适时行抗感染治疗。

急性肾衰竭的高危患者包括糖尿病、高血压、冠心病、周围血管病以及已知的肾脏病患者尤其是肾病综合征等,应对其采取合理的监测措施,维持体液容量和血流动力学稳定,慎重选择治疗药物和诊断性操作,将接触肾毒性物质的机会降至最低,必要时采取预防干预措施。最近证实,N-乙酰半胱氨酸联合0.45%生理盐水以及静脉输注碳酸氢钠均有助于预防造影剂相关的急性肾衰竭。此外,在任何可能引起急性肾衰竭的诊治操作后都应主动监测肾功能,并教育患者常见的非处方药物(如非甾体抗炎药)也有肾毒性。

一般而言,继发于肾前性因素的急性肾衰竭,如能及早诊断和治疗,预后较好,肾功能可恢复到基线水平,病死率小于10%。肾后性急性肾衰竭也常有良好的预后,如尿路梗阻诊断及时,治疗得当,肾功能也可恢复至基线水平。与之相比,肾性急性肾衰竭患者的预后较差,病死率在30%~80%。发生在慢性肾脏病或全身性疾病基础上的急性肾衰竭转归较差,肾功能很难完全恢复到基线水平,严重者可能需要长期透析治疗,合并多器官功能衰竭的急性肾衰竭患者预后最差,病死率最高。