英文名称 :hepatoblastoma

肝母细胞瘤好发于婴幼儿,是儿童时期最为常见的原发性肝脏恶性肿瘤。4%的肝母细胞瘤见于新生儿,90%发生于5岁以内。男孩略多于女孩。最常见转移部位是肺,也可至骨、脑、眼和卵巢。肝母细胞瘤可伴有各种畸形、综合征,如马蹄肾、腭裂、Beckwith-Wiedemann综合征及其他儿科肿瘤,包括肾母细胞瘤、肾上腺癌和性腺母细胞瘤。20世纪70年代以前,肝母细胞瘤的治疗以单纯手术切除为主,术后没有辅以强力有效的化疗,使肝母细胞瘤患儿的生存率仅为20%~30%,而在20世纪80年代以后,由于强力有效的化疗药物,尤其是以铂类药物为主的化疗方案的实施,使肝母细胞瘤患儿的预后得到极大改善,5年生存率达75%,甚至更高。

肝母细胞瘤病因及发病机制不清,一般认为其与胚胎发育时期肝脏细胞的增生与分化异常有关。

1.染色体异常及遗传因素

肝母细胞瘤常可以发现在隐性基因11p15.5上杂合性丢失(LOH)。肝母细胞瘤多数为散发病例,但也有家族性发病的报道,在某些综合征中发病率较高,如家族性腺瘤样息肉病、贝–维综合征(Beckwith-Wiedemann syndrome)、Li-Franmeni综合征、阿拉日耶综合征(Alagille syndrome)等。

2.其他因素

母亲妊娠期大量饮酒导致胎儿酒精综合征(fetal alcohol syndrome),低体重婴儿较正常体重出生儿发病率高。

1.根据所含组织成分肝母细胞瘤分型

(1)上皮型:又可分为四个亚型:①胎儿型:最常见,分化良好的肿瘤细胞,排列成束,类似于胎儿肝细胞;②胚胎型:较常见,混合胎儿及胚胎细胞,细胞较小,很少分化良好的细胞,排列不规则,常见核分裂象;③巨小梁型:可见胎儿及胚胎细胞位于粗大的小梁结构;④小细胞未分化型:由无黏附性片状小细胞构成,即间变型。

(2)混合型:上皮结构中混合间叶成分:①不伴畸形瘤特征;②伴畸形瘤特征,例如伴有畸胎瘤样成分。

(3)非典型性肝母细胞瘤。

2.根据分化成熟程度分型

可分为三种类型:①高分化型肝母细胞瘤:细胞核呈圆形,核仁量中等,核分裂象较少,细胞形成肝小叶,该型与胎儿型相当;②低分化型肝母细胞瘤:核仁量增加,常见核分裂象,细胞不形成肝小叶,该型相当于胚胎型;③未分化型肝母细胞瘤:细胞质缺乏,完全没有产生糖原和胆汁的细胞,细胞核仁丰富,核分裂象较少,该型相当于间变型。

一般是较大的单发性肿瘤,大多数发生在右叶,使肝叶变形和移位。肿瘤大致呈圆形,半数有包膜。当扩展时呈多个结节伸延至周围肝间质内。切面上颜色多样,依胆汁和脂肪的数量而定,分化较好的肿瘤呈黄绿胆汁色,质地均匀,有许多扩大的窦状血管和胆管;而分化较差的肿瘤呈白色,有出血及坏死区域。一般不合并肝硬化。

多数学者认为两种形态学类型,纯上皮型含胎儿细胞或胚胎细胞或两者搀和。混合型含间质组织附加上皮成分。胎儿细胞比正常肝细胞小,核与质的比率低,有丝分裂很少发生(10个高倍下少于2个),细胞排列成细长的索状,含有或无胆汁的小管。胚胎细胞的核与质比率高,有丝分裂较胎儿细胞多见,表现为腺泡和管状的小管结构,类似胚胎肝的早期管道。超微结构研究可用于区分胎儿细胞与胚胎细胞,胚胎细胞含有少量的细胞器。有些肿瘤含小的未分化细胞,有少量胞浆和卵形的核,类似神经母细胞瘤细胞,称为未分化型肝母细胞瘤。有些肿瘤含胎儿细胞,胚胎细胞,还有类似肝细胞癌的,由恶性细胞构成的宽的梁状结构,称为巨柱型肝母细胞瘤,预后较差。当肿瘤含有间质成分伴有上皮成分的特征是混合型肝母细胞瘤。间质成分常含有小的未成熟的梭形细胞,环绕于胚胎型或胎儿型肿瘤肝细胞上皮,或在其间。并且常伴有骨样组织。约有30%的肝母细胞瘤是混合型。上皮成分是决定预后的重要组织。肿瘤首先在肝内转移,向外转移最多见于肝门淋巴结及肺,也可转移至中枢神经系统。

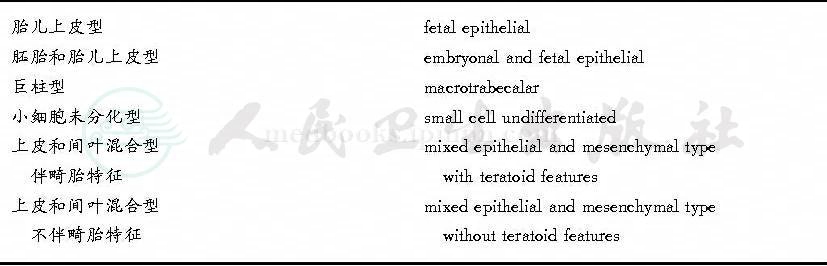

肝母细胞瘤在组织学上可分为6个类型(表1),其分化程度有所不同,高分化的上皮型预后最好,胚胎、未分化型预后较差,而上皮与间叶组织混合,含有胆管、骨骼、软骨等组织,伴畸胎特征的预后相对较好。

表1 肝母细胞瘤的组织分型

1.影像学检查

超声检查表现为边界清楚的高回声实质性病变。超声可明确肿块位置、大小及性质。还可了解门静脉或肝静脉是否有瘤栓存在。CT检查:腹部CT是肝母细胞瘤诊断与鉴别诊断的重要方法。CT平扫可确定肝肿瘤密度、有无钙化影及与周围组织的关系。增强CT扫描肿瘤组织内部结构和血供,肝母细胞瘤常见坏死区,因血管消失造影剂较少吸收,CT片可见大片低密度区域,同时了解肿瘤肝内外浸润范围及肝门淋巴结和周围淋巴结的转移(图1)。CTA血管三维成像了解肿瘤血供及与周围正常血管的关系,利于手术评估。胸部CT了解有无肺转移。MRI检查:肝脏肿瘤在T1加权像为同质的低密度,T2加权像为高密度。可以明确肿瘤与肝内血管和胆管关系、肿瘤组织结构及对周围组织器官的浸润,对选择手术方式、切除手术范围有指导意义。

图1 右肝叶巨大肝母细胞瘤

2.实验室检查

血清甲胎蛋白(AFP)测定,AFP是肝母细胞瘤重要生物学标记,其阳性率>90%,因此测定血清AFP浓度,特别是动态监测对肝母细胞瘤诊断、治疗效果及预后判断有重要价值。AFP可由胎儿肝脏及卵黄管分泌,出生后6个月下降至正常的30ng/ml,一年后同于成人3~15ng/ml。因此,在分析AFP含量的临床意义时必须考虑年龄因素,婴儿往往在检测时需要设定同月龄正常儿参考值作为对照标准。另外,肝母细胞瘤患者可有不同程度的贫血及血小板增多,血清LDH、胆固醇、碱性磷酸酶也有增高的报道。早期肝功能多正常,晚期则会出现不同程度的肝功能紊乱。

1.手术

手术完整地切除肿瘤仍是最重要、最有效的治疗手段,为达到完整切除目的,发展了手术前新辅助化疗、介入治疗、必要时的放射治疗和局部热消融治疗等使初期不能切除的肿瘤能有机会接受Ⅱ期手术,术后辅以有效的化疗、免疫治疗等综合治疗,大大增加了能够切除肿瘤的病例数,降低了复发率。应避免非解剖学上的肝脏切除,因为肿瘤不完全切除率高,且易复发。

手术治疗原则:①可一期手术切除的病例,行肝脏肿瘤切除及术后化疗;不能一期切除的巨大肿瘤、肿瘤长在门脉区以及肿瘤累及左右肝叶等情况应术前化疗,延期手术切除以及术后化疗;②手术应完整切除肿瘤,小儿肝脏再生能力强,只要保留20%以上肝脏即能维持生命,2个月再生肝脏可恢复到正常水平;③根据肝脏肿瘤大小可选择适当手术方式,根据术中发现选择肿瘤切除范围,采取肝叶切除、半肝切除或肝脏多叶切除。术前应有肝脏血管胆道明显的影像学资料;术中精细解剖第一、第二、第三肝门,对难以完整切除的肿瘤,少量残留肿瘤组织,术后辅以积极化疗。

2.化疗

经静脉全身化疗:顺铂、长春新碱及氟尿嘧啶,是肝母细胞瘤常规化疗方案;SIOPEL-1的PLADO(顺铂+阿霉素)方案;对Ⅲ/Ⅳ期一期切除困难病例可选择加用阿霉素、卡铂、异环磷酰胺、足叶乙苷及伊立替康、美法仑等,常常术前化疗2~4个疗程,手术切除肿瘤后再行2~4个疗程化疗。

COG方案极低危组不化疗;低危组术后顺铂+氟尿嘧啶+长春新碱化疗2个疗程;中危组术前顺铂+氟尿嘧啶+长春新碱+阿霉素化疗4~6个疗程,术后顺铂+氟尿嘧啶+长春新碱+阿霉素化疗2个疗程;高危组术前顺铂+氟尿嘧啶+长春新碱+阿霉素6个疗程及与长春新碱+盐酸伊立替康化疗2个疗程以2︰1形式交替,术后继续维持化疗24周。

3.经导管动脉化疗栓塞技术(transcatheter arterial chemo-embolization,TACE)

肝动脉化疗栓塞治疗是经皮穿刺股动脉插管到肝固有动脉,进行化疗药物推注并选择患侧分支进行超选择性节段性和次节段性的栓塞治疗,栓塞剂常用碘油和PVA等,可以多次栓塞提高疗效。栓塞治疗适用于全身静脉化疗后仍然难以切除的肝母细胞瘤。肝动脉插管灌注化疗:手术探查不能切除肿瘤病例可经肝动脉插管化疗,常用药物为氟尿嘧啶等,每天或隔天经导管灌注一次。

4.免疫治疗

采用转移因子、干扰素、白细胞介素-2以及卡介苗、免疫核糖核酸、自体或异体瘤苗、左旋咪唑等,作为免疫刺激因子,在肿瘤综合治疗中发挥提高机体免疫力作用。目前为白细胞介素-2应用相对较成熟。

5.高强度聚焦超声治疗

肝母细胞瘤高强度聚焦超声(high intensity focused ultrasound,HIFU)是利用超声聚焦后的高能量非侵入性聚焦于体内肿瘤靶组织,消融灭活肿瘤细胞达到切除肿瘤目的。临床初步应用于Ⅲ、Ⅳ期肝母细胞瘤已取得明显疗效,2年存活率达到83%,有较好的应用前景。

6.肝移植

肝移植指征为无肝外浸润及远处转移(单纯肺转移除外)且符合以下条件者:

(1)多灶性PRETEXT 4期肿瘤。

(2)累及所有分区的单个巨大PRETEXT 4期肿瘤,术前化疗后未降级。

(3)肿瘤累及肝脏重要血管,无法完整切除,且对化疗后反应不佳。

(4)首次肿块切除后在肝脏原位复发。

化疗后行肝移植手术,5年存活率已高达85%。